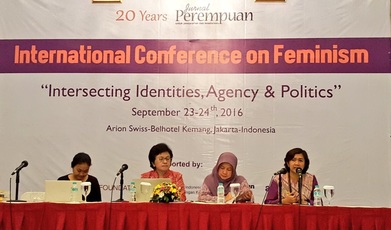

Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Perlu ada perubahan paradigma yang mendasar atas semua kebijakan dan praktik pembangunan yang kita lakukan dari yang berpusat pada manusia atau yang menempatkan manusia sebagai subjek, menjadi alam dan manusia sebagai interelasi yang saling merawat. Selain itu dibutuhkan pula perubahan metode menjadi lebih partisipatif yang menekankan keadilan gender sekaligus keadilan lingkungan. Karena itu upaya berjejaring, berelasi dan melakukan aksi nyata menjadi penting dalam merawat alam. Demikian poin-poin penting dari diskusi panel Perubahan Iklim dan HKRS (Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual) dalam Konferensi Internasional tentang Feminisme yang diselenggarakan Jurnal Perempuan dalam rangka 20 tahun keberadaan jurnal feminis tersebut pada Sabtu (24/9) di Ballroom Arion Swiss-BelHotel, Jakarta. Diskusi panel menghadirkan pembicara Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi, Direktur Walhi Yaya Hidayati dan Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan Dewi Candraningrum dengan moderator Ketua PPSG UKSW Arianti Ina Restiani Hunga. Dalam paparannya Laksmi mengatakan terdapat beberapa pertimbangan yang menempatkan isu gender sebagai poin penting dalam aksi perubahan iklim. Sejumlah data dan penelitian yang ada memperlihatkan dampak perubahan iklim lebih berpengaruh pada wanita, tidak hanya pada kondisi tubuh tapi juga terhadap peran wanita sendiri. Di sejumlah daerah di Indonesia masih terdapat kesenjangan peran dan keterlibatan yang kemudian menjadikan posisi perempuan lebih rentan dalam konteks menerima dampak perubahan iklim. Kita juga melihat adanya perbedaan peran, status, kekuatan dan ekonomi antara perempuan dan laki laki yang menyebabkan perempuan menjadi bagian kelompok penerima dampak terbesar dari perubahan iklim. Sejak dimulainya perundingan perubahan iklim pada 2001 sudah ada sejumlah keputusan yang menggarisbawahi partisipasi perempuan. Sayangnya keputusan ini belum secara efektif diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia. Lebih lanjut Laksmi mengutarakan pada konferensi yang terakhir tahun 2015 dimulai era baru dengan disepakatinya dokumen Paris Agreement atau Perjanjian Paris yang kembali mengakui adanya hak kesetaran gender dan pemberdayaan perempuan. Perjanjian ini menurut Laksmi sedang dalam proses ratifikasi ke dalam UU dan diharapkan pada Oktober nanti selesai. Laksmi menjelaskan sejauh ini upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi kemitraan dan sinergi juga meningkatkan peran, perencanaan dan komunikasi. Karena itu pihaknya mempunyai banyak instrumen seperti AMDAL, KRHS, hingga instrumen penegakan hukum yang dalam setiap prosesnya peran serta kelompok pemangku kepentingan perempuan dan anak menjadi sangat penting. Selain itu Kemen LHK juga mendorong peran perempuan sebagai pionir dalam program-program terkait. Sementara itu Yaya Hidayati menjelaskan sekarang ini perubahan iklim sudah menjadi buzz word, dimana-mana orang membicarakan perubahan iklim, tetapi sering kali hal ini dianggap sebagai hal yang given, kondisi yang terberi. Sehingga yang terjadi kemudian adalah respons yang diberikan tidak melihat penyebab mendasar terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global yang terkait dengan model pembangunan yang ekspansif dan ekstraktif serta tidak memerhatikan keberlanjutan dan penghormatan terhadap bumi dan makhluk lain di luar manusia. Yaya melanjutkan dalam konferensi perubahan iklim yang berlangsung di Paris tahun 2015 lalu terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi terkait kesepakatan para pemimpin negara yang tertuang dalam dokumen Paris Agreement. Untuk pertama kalinya disepakati dokumen yang mengikat secara hukum, artinya berbagai pihak harus meratifikasi. Selain itu untuk pertama kalinya pula ada kesepakatan secara global bahwa semua negara menyatakan kenaikan temperatur harus ditahan atau dihentikan maksimal 2 derajat. Dengan pola dan model pembangunan yang saat ini dianut oleh mayoritas untuk tidak mengatakan seluruh negara di dunia, diproyeksikan akhir dekade ini bumi mengalami kenaikan suhu 3 derajat Celsius. Kondisi ini akan menimbulkan dampak yang sangat luas seperti perubahan musim tanam yang dapat mengakibatkan gagal tanam dan gagal panen. Selain itu musim hujan menjadi semakin pendek namun dengan curah hujan yang lebih tinggi yang memicu banjir bandang, tanah longsor, dst. Sedang musim kemarau menjadi lebih panjang dan sangat ekstrim hingga mengakibatkan kekeringan. Situasi ini akan berdampak besar terutama pada kelompok rentan dalam masyarakat seperti kelompok perempuan yang di Indonesia perannya terkait dengan sektor produksi pangan, pertanian, dll. Menyikapi situasi ini Yaya mengungkapkan koalisi masyarakat sipil merumuskan empat prinsip dasar menghadapi kebijakan perubahan iklim. Pertama, human security, metode mitigasi dan adaptasinya perubahan iklim hendaknya menjamin keamanan dan keselamatan manusia termasuk kelompok rentan. Lebih dari itu pandangan dan pengalaman juga keputusan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan dan memberikan ruang pada kelompok rentan untuk ikut menentukan. Kedua, ecological debt, harus ada mekanisme tanggung jawab dari negara-negara dunia pertama atau negara industri untuk tidak lari dari tanggung jawab atas kerusakan besar terhadap bumi. Ketiga, land rights, penting dipastikan perempuan memiliki hak yang sama dalam membuat keputusan terkait lahan. Keempat production and consumption, perempuan menjadi sasaran dari model ekonomi konsumtif, padahal perempuan memiliki power yang besar untuk menentukan apa yang dikonsumsi oleh keluarganya. Karena itu menjadi penting bagi perempuan untuk memahami proses produksi suatu produk, apakah mengakibatkan perubahan iklim, menimbulkan pelanggaran HAM, dll. Prinsip-prinsip ini menurut Yaya merupakan kekuatan untuk menentukan nasib dunia secara berkelanjutan ke depan. Sementara itu Dewi Candraningrum dalam paparannya menjelaskan temuan Alexander Humboldt yang melakukan perjalanan fenomenal ke Pegunungan Andes, Amerika Latin dan menemukan bahwa migrasi vegetasi tidak hanya bergerak horizontal tetapi juga vertikal, karena bumi semakin panas. Humboldt menulis di Pegunungan Andes vegetasi yang semula berada di ketinggian 500 meter ke bawah telah naik ke atas. Ini berarti perubahan iklim telah mengubah pola cuaca dan pola makan. Saat ini menurut Dewi terdapat problem besar terkait perubahan iklim, panas global dan bencana alam, yakni cara pandang yang menganggap alamlah yang bertanggung jawab dan bukan manusia. Pandangan kita terhadap bencana alam, panas global dan perubahan iklim jika hanya disandangkan pada alam, maka tidak akan selesai. Kita membutuhkan paradigma, pendekatan dan cara melihat alam dengan cara yang berbeda. Sehingga akan melahirkan paradigma yang etis dan bertanggung jawab yang menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab, maka yang muncul kemudian adalah human made global warming, human made climate change, human triggered natural disaster. (Anita Dhewy)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan International Conference on Feminism: Intersecting Identities, Agency & Politics yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 20 tahun Jurnal Perempuan dihadiri oleh lebih dari 350 peserta dari berbagai daerah dan peserta internasional. Konferensi ini diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 23-24 september 2016. Pada hari kedua, Konferensi ini diisi dengan 2 sesi diskusi panel, salah satunya adalah diskusi tentang wacana feminisme di Indonesia. Bagaimana feminisme hadir di Indonesia? Apa saja kontribusi feminisme terhadap Indonesia? Sejauh mana feminisme hidup dan membumi? pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab pada sesi diskusi panel III yaitu tentang wacana feminisme di Indonesia. Diskusi ini mengahadirkan Prof. Saskia Wieringa (Universiteit van Amsterdam), Misiyah (Kapal Perempuan) dan pendiri Jurnal Perempuan, Gadis Arivia sebagai pembicara dan Lies Marcoes (Direktur Yayasan Rumah Kitab) sebagai moderator. Lies Marcoes sebagai moderator mempersilakan Saskia Wieringa sebagai pembicara pertama. Saskia Wieringa adalah profesor Universiteit van Amsterdam, ia juga meneliti tentang gerakan perempuan di Indonesia, yaitu Gerwani. Melaui bukunya Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, ia memperlihatkan kepada kita semua bahwa pernah ada gerakan perempuan yang sangat progresif di Indonesia pada saat itu. Saskia Wieringa mengungkapkan bahwa Gerwani pada waktu itu adalah organisasi perempuan yang peduli terhadap isu-isu ekonomi perempuan, harga-harga pangan dan pendidikan di tingkat dusun. Gerwani memperjuangkan emansipasi revolusioner, keadilan sosial dan keadilan gender. Lebih jauh Saskia menjelaskan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah penghargaan terhadap perempuan. Jauh sebelum Belanda menjajah, Indonesia telah memiliki budaya kesetaraan, buktinya sejak awal perempuan sudah memiliki hak politik bahkan banyak pahlawan perempuan dan perempuan pemimpin di Indonesia. Menurut Saskia, perempuan Belanda dulu tidak memiliki hak politik. Pengaruh penjajahan Belanda membawa dampak buruk terhadap budaya Indonesia yang telah lama menghargai perempuan. “Budaya Belanda sangat heteronormativitas, setelah dijajah Belanda Indonesia lupa dengan budaya aslinya, ini yang saya sebut dengan postcolonial amnesia”, ungkap Saskia. Lebih jauh Saskia melihat bahwa fundamentalisme telah tumbuh di Indonesia dan banyak anggapan bahwa feminisme adalah datang barat. Menurutnya fundamentalisme membuat Indonesia setelah reformasi reformasi kembali lagi ke masa orde baru dimana gerakan perempuan ditekan. Sehingga menurut Saskia kita perlu terus berjuang dan mendokumentasikannya. Setelah paparan dari Saskia, diskusi dilanjutkan dengan paparan Misiyah dari Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif untuk Perempuan). Misiyah adalah juga pengajar sekolah pendidikan feminis di komunitas akar rumput. Pada kesempatan ini ia menjelaskan bagaimana feminisme bisa hidup dan membumi di komunitas. Misiyah mengungkapkan bahwa perlu strategi untuk memperkenalkan feminisme ke komunitas di akar rumput. Misiyah telah memberikan pendidikan feminisme melalui sekolah feminis Kapal Perempuan. Pada kesempatan kali ini ia menunjukan beberapa pernyataan-pernyataan perempuan daerah tentang feminisme. Salah perempuan yang diwawancarai mengungkapkan bajwa sebelumnya ia takut dengan feminisme, ia menganggap bahwa feminisme sama seperti terorisme. Namun setelah ia mengikuti program-program Kapal Perempuan dan sekolah feminis ia menyadari bahwa feminisme itu buka seperti terorisme. “Feminisme adalah upaya memperdayakan perempuan dengan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap lingkungannya”, tutur Misiyah. Misiyah mengungkapkan bahwa feminisme bukanlah sesuatu yang abstrak dan jauh sekali dari kita. Sehingga ia yakin bahwa pendidikan feminisme di akar rumput akan dapat membantu membongkar ketidakadilan. Misiyah menggunakan pendekatan ekonomi perempuan untuk dijadikan pintu masuk bagi pendidikan feminisme. "Pendekatan pemberdayaan ekonomi bisa dijadikan strategi untuk pendidikan feminisme di akar rumput", tutur Misiyah. Pendidikan feminis bertujuan untuk menumbuhkan pikiran kritis dan komitmen terhadap isu-isu perempuan. "Kita perlu melakukan konsolidasi gerakan sehingga wacana feminisme ini dapat dibumikan secara masif", ungkap Misiyah di akhir presentasinya. Gadis memulai paparannya dengan menyampaikan bahwa wacana feminisme di indonesia muncul dari organisasi perempuan lalu kemudian ke tingkat universitas. Ini dibuktikan bahwa telah lama perempuan indonesia aktif menyuarakan hak-haknya melalui sistematika organisasi. Tahun 1928 ketika kongres perempuan pertama, perempuan indonesia sudah memikirkan berbagai perosoalan, kongres itu menentang praktik pernikahan anak, mendukung pendidikan bagi perempuan serta, menolak segala bentuk pemaksaan terhadap kebebasan berpakaian terhadap perempuan. Lebih jauh Gadis mengungkapkan bahwa reformasi tahun 1998 adalah buah dari gerakan perempuan. Pada tahun itu gerakan perempuan, Suara Ibu Peduli berhasil breaking the silence, kemudian setelah itu barulah mahasiswa turun ke jalan. Meskipun demikian tetap gerakan perempuan tertutupi oleh gerakan sosial lainnya. Gadis Arivia mengatakan bahwa ulang tahun Jurnal Perempuan yang ke-20 ini sebenarnya bukan untuk kita generasi yang sudah merasakan pahitnya perjuangan, namun untuk mereka yang muda agar terus merawat pengetahuan dan aktivisme gerakan perempuan. Ia juga mengungkapkan bahwa term "gender" tidak bisa lagi digunakan untuk memperjuangkan keadilan. "Pengarusutamaan Gender (PUG) harus kita akui telah gagal, gender hanya bicara representasi yang kosmetik", ungkap Pendiri Jurnal Perempuan ini. Sehingga menurutnya feminisme harus kita ucapkan sebagai upaya pembongkaran terhadap ketidakadilan. Konferensi feminisme hari ini diikut oleh banyak generasi muda, yang menurut Gadis Arivia adalah tanda bahwa feminisme masih tetap hidup. "Feminisme sebagai sebuah gerakan atau ide tentang keadilan dan kesetaraan tetap hidup di tengah tumbuhnya konservatisme di Indonesia", tutur Gadis Arivia. Feminisme adalah indonesia, ia tidak datang dari barat, tapi ia datang dari rahim indonesia, dari kebudayaan indonesia yang menghargai perempuan sudah sejak lama. Sehingga wacana femibisme seharusnyabbukanlah sesuatu yang asing lagi. Feminisme adalah tentang bagaimana membongkar ketidakadilan dan pedagogi feminis adalah bagaimana feminisme itu diajarkan di dalam maupun di luar kelas. (Andi Misbahul Pratiwi)  Dok. Chris Woodrich Dok. Chris Woodrich Jumat, 23 September 2016 Jurnal Perempuan menyelenggarakan konferensi internasional feminisme atau International Conference on Feminism dengan mengusung tema “Intersecting Identities, Agency & Politics”. Konferensi internasional feminisme ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu pada Jumat dan Sabtu, sehingga hari ini adalah hari pertama konferensi ini. Konferensi ini juga sekaligus dalam rangka merayakan ulang tahun Jurnal Perempuan yang ke-20. Jurnal Perempuan pertama kali terbit pada tahun 1996 dan hingga kini telah menerbitkan 90 edisi jurnal. Dengan demikian pada konferensi ini Jurnal Perempuan edisi 90 Pedagogi Feminis yang terbit pada Agustus lalu juga diluncurkan sebagai penanda 20 tahun kiprah Jurnal Perempuan dalam dokumentasi pengetahuan. JP 90 Pedagogi Feminis ini juga menjadi sangat spesial karena merupakan JP pertama yang mencantumkan nomor akreditasi jurnal ilmiah dari LIPI yang diraih pada Mei 2016 lalu. Maka pada konferensi ini diskusi panel pertama ialah mendiskusikan tentang pedagogi feminis.  Dok. Chris Woodrich Dok. Chris Woodrich Diskusi panel pertama ini menghadirkan Mia Siscawati (Ketua Program Studi Kajian Gender UI), Musdah Mulia (Dosen UIN Jakarta), dan Mies Grijns (Professor University Leiden) sebagai pembicara dan Dewi Candraningrum sebagai moderator. Paparan pertama yaitu dari Mia Siscawati yang mengungkapkan bahwa Program Studi Kajian Gender UI adalah studi gender yang pertama di Indonesia. Mia menceritakan bagaimana pedagogi feminis memainkan peran penting dan hadir dalam naskah-naskah akademik di universitas. Mia memulai paparanya dengan menyebutkan judul tesis lulus Kajian Gender UI yang menurutnya ada keterikatan personal antara mahasiswa sebagai peneliti dengan topik kajiannya. Peneliti memiliki menjadi penulis sekaligus menjadi subjek yang terlibat dan mereka memiliki posisi politik atau stand point dalam terhadap topik yang dipilih. Hal ini menurutnya menggambarkan metodologi feminis yang mereka adopsi. “Metodologi feminis memungkinkan peneliti memberikan perhatian penuh pada situasi yang dihadapi subjek penelitiannya, pendekatan ini tidak lagi menempatkan yang diteliti sebagai objek tapi sebagai subjek yang berhak mendapatkan suara”, ungkap Mia. Lebih jauh Mia menjelaskan bahwa dalam Prodi Kajian Gender sudah mulai diterapkan kajian interseksionalitas atau ketersinggungan. Pendekatan metodologis ini mengkaji persinggungan relasi kuasa dari berbagai dimensi yang memberikan kontribusi bagi langgengnya mekanisme dominasi, opresi maupun diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya. Sehingga menurut Mia, gagasan interseksionalitas ini memungkinkan peneliti melihat keterkaitan antara isu-isu yang akan diteliti dengan aspek gender, seksualitas, ras, etnisitas, agama dan sosial. Metodologi feminis tidak terlepas dari pedagogi feminis yang diadopsi oleh Prodi Kajian Gender UI. Pedagogi adalah perihal metode belajar dimana mahasiswa bisa merefleksikan apa yang terjadi dalam kehidupannya dan lingkungan sosialnya dengan kaca mata feminisme. Mia juga mengakui bahwa keberhasilan Prodi Kajian Gender UI tidak terlepas dari hubungan yang baik antara akademisi dengan aktivis gerakan perempuan. Relasi baik itu membantu proses belajar mengolah kerangka teori yang begitu rumit menjadi lebih sederhana dengan melihat fenomena di lapangan. Sehingga menurut Mia jejaring ini harus terus dijalin sehingga kritik terhadap universitas yang dianggap menara gading dan susah membumi dapat hilang. Mia berharap kajian kritis di universitas dapat menjawab tantangan di lapangan sehingga dapat saling membantu untuk melakukan advokasi persoalan-persoalan perempuan.  Dok. Chris Woodrich Dok. Chris Woodrich Tidak jauh berbeda dari Mia yang memaparkan tentang pedagogi, Musdah Mulia memaparkan bagaimana pedagogi feminis dalam perspektif islam. Musdah menyebutkan bahwa Departemen Agama secara normatif sudah memiliki program untuk kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian setelah Gusdur mengelurkan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), universitas di Indonesia diwajibkan untuk mempunyai pusat penelitian gender. Selain itu kita juga mempunya dua kekuatan besar organisasi perempuan islam, yaitu Fatayat dan Aisyiyah. Kedua organisasi tersebut telah sejak lama memfokuskan diri pada isu-isu perempuan terutama soal kesehatan reproduksi. Menurut Musdah Mulia, kita perlu menyebarluaskan pandangan-pandangan islam yang humanis dan menghargai perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Meskipun demikian Musdah mengungkapkan bahwa PUG yang dicanangkan Gusdur 16 tahun yang lalu seharusnya berhasil, namun ternyata tidak. Menurutnya selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini banyak pandangan-pandangan ekstrimis yang menafikan eksistensi perempuan. Dengan demikian pandangan islam yang humanis di masyarakat penting untuk dibangun. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa mayoritas umat islam di Indonesia masih belum mengerti ajaran islam sepenuhnya. Mayoritas umat islam memahami islam sebagai ritual saja, sholat dzakat, naik haji. Namun ketika ditanya bagaimana pandangan islam tentang posisi perempuan, banyak dari kita umat islam yang tidak mengerti. Sehinggan ajaran islam yang sifatnya muamalat, terutama relasi manusia dengan manusia. Visi islam adalah semua manusia adalah khalifah fil ardh, menjadi leader, manager, agent of moral. Dalam konteks seperti ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misi islam adalah amar ma’ruf nahi munkar, amar ma’ruf adalah upaya-upaya transformasi yang dimula dari diri sendiri sehingga kita lebih baik, lebih positif. Sedangkan nahi munkar adalah upaya-upaya humanisasi, bagaimana kita memanusiakan manusia. Saya merasa bahwa islam adalah agama yang kompatibel dengan prinsip-prinsip feminisme yaitu membangun keadilan. Sehingga menjadi muslim kita harus aktif dan produktif dan pendidikan menjadi kunci utama, pendidikan di masyarakat maupun di tingkat formal. Maka pedagogi feminis diperlukan untuk melihat berbagai isu-isu perempuan dalam islam. Paparan selanjutnya dari Mies Grijns dari Univeristy Leiden. Ia pernah melakukan penelitian tentang pernikahan anak di Sukabumi dan telah dipublikasikan pada JP 88 Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan. Isu pernikahan anak menjadi sangat terkait dengan bagaimana pedagogi feminis penting untuk diperkenalkan sejak dini. Mies Grijns pada paparannya menyebutkan bahwa angka pernikahan anak di Indonesia—meski tidak setinggi di Afrika—namun sangat tinggi di Asia Pasifik. Akibat pernikahan anak korban kekerasan KDRT, korban kekerasan seksual, dan tidak mendapat akses pekerjaan. Sehingga pernikahan anak menjadi salah satu penyebab migrasi penduduk, rentan terhadap pelacuran dan menyumbang pada AKI di Indonesia. Sehingga kita perlu advokasi sistem sistemik. Uji materi UU Perkawinan 1974 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. LSM lokal, akademisi lokal perlu bersatu untuk mencegah pernikahan anak. Di Sukabumi meski bisa terjadi pernikahan bahkan di bawah umur 16 tahun, calon pengantin dinikahkan oleh amil dan tidak perlu ke KUA. Pernikahan anak merupakan persoalan besar Indonesia yang memiliki efek berantai pada pemiskinan perempuan. Sehingga pernikahan anak juga perlu dilihat dengan kajian interseksionalitas, dimana perempuan Indonesia memiliki multisiplitas persoalan budaya, agama, dan kebijakan. Diskusi pedagogi feminis ini kaya dengan berbagai sudut pandangan pembicara. Ketersinggungan antara perempuan dengan berbagai isu sosial di lingkungannya memperlihatkan kita bagaimana kompleksnya persoalan yang dihadapi perempuan dan perlunya kajian interseksionalitas dengan metodologi feminis. (Andi Misbahul Pratiwi)  Dok. Chris Woodrich Dok. Chris Woodrich Menerbitkan Jurnal Perempuan adalah suatu tantangan akademis dan kultural yang sangat berat mengingat feminisme seringkali dituduh sebagai Barat. Padahal feminisme tumbuh dari budaya kita dan berasal dari bangsa kita. Pada Kongres Perempuan I tahun 1928 para perempuan yang berkongres ketika itu meskipun tidak memakai kata feminisme, tetapi mereka sudah mengatakan bahwa perempuan harus mandiri, poligami harus ditolak, perempuan harus berdaya, dan itu semua adalah feminisme. Pernyataan ini diungkapkan Gadis Arivia, pendiri Jurnal Perempuan saat membuka acara Konferensi Internasional tentang Feminisme dengan tema Persilangan Identitas, Agensi dan Politik yang diselenggarakan dalam rangka 20 tahun Jurnal Perempuan pada Jumat (23/9) di Ballroom Arion Swiss-BelHotel, Jakarta. Gadis menambahkan sebagai jurnal feminis yang selalu dianggap serupa liyan, keberadaan Jurnal Perempuan yang mampu bertahan hingga 20 tahun membuatnya merasa sangat bersyukur. Gadis mengungkapkan Jurnal Perempuan terbit ketika Orde Baru berkuasa, kala itu penggunaan kata perempuan tidak diperbolehkan, terlebih lagi kata feminisme. Ketika reformasi bergulir yang diawali dari pergerakan aktivisme perempuan pada tanggal 23 Februari 1998 dengan demonstrasi Suara Ibu Peduli (SIP), wacana feminisme kemudian tumbuh subur, begitu pula dengan advokasi pemberdayaan perempuan. Namun ketika pintu demokrasi terbuka lebar, semua kelompok ikut masuk, termasuk kelompok konservatif, situasi inilah yang kita hadapi sekarang. Jadi ketika Orde Baru gerakan perempuan menghadapi negara yang represif, sementara saat ini perjuangan feminisme menghadapi konservatisme agama yang semakin menggerus dan merestriksi perempuan. Karena itu menurut Gadis perjalanan Jurnal Perempuan ke depan adalah melanjutkan cita-cita menegakkan HAM dan memperjuangkan kesetaraan untuk semua. Sementara itu Renee Paxton, Sekretaris Bidang Kemiskinan dan Pembangunan Sosial Kedutaan Australia dalam sambutannya mengungkapkan kebijakan bantuan pemerintah Australia menetapkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan serta menetapkan target yang ambisius yang mengharuskan delapan puluh persen dari semua bantuan pemerintah Australia ditujukan untuk mempromosikan kesetaraan gender. Strategi ini mengidentifikasi tiga bidang prioritas, yang pertama meningkatkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan menciptakan perdamaian. Kedua mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan dan ketiga mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Renee juga mengungkapkan rasa senangnya karena dalam konferensi ini mitra MAMPU—atau Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan, yakni program bantuan Australia di Indonesia lewat pemberdayaan perempuan untuk penghapusan kemiskinan—turut mendapat kesempatan untuk mempresentasikan makalah.  Dok. Chris Woodrich Dok. Chris Woodrich Konferensi Internasional Feminisme ini dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Susana Yembise. Dalam pidato pembukaannya Yohana mengatakan kehadiran Jurnal Perempuan telah secara signifikan memperluas cakupan masyarakat dalam memahami isu-isu gender dalam berbagai pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, utamanya yang disusun oleh pemerintah dalam perspektif feminisme. Lebih lanjut Yohana mengutarakan mengajak laki-laki berjalan setara dengan perempuan bukan hal yang sepele, mengingat kita tumbuh dalam budaya patriarkal yang cukup kuat. Di sisi lain sudah terdapat beberapa komitmen global yang menjadi perhatian Kementerian PP-PA dan Indonesia terpilih menjadi salah satu negara yang akan membawa perempuan menuju Planet 50:50 tahun 2030. Sehingga tinggal 15 tahun lagi komitmen bersama tersebut harus diwujudkan. Yohana mengungkapkan tugas ini cukup berat dan pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Karena itu ia mengajak semua pihak yang hadir dalam konferensi, baik dari kalangan akademisi, NGO, dan lainnya, untuk bersama-sama pemerintah mengangkat kaum perempuan dan melindungi anak-anak perempuan sehingga dapat terwujud negara yang ramah perempuan dan layak anak. Konferensi ini terdiri dari diskusi pleno dan diskusi panel. Diskusi pleno mencakup tiga sesi yang membahas tema Paradigma dan Pedagogi Feminis, Perubahan Iklim dan SRHR, serta Wacana dan Gerakan Feminisme di Indonesia dengan menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri. Sementara pada diskusi panel diisi oleh presentasi makalah dari sebagian peserta yang terbagi dalam 20 tema, yakni Agama dan Feminisme; Kebijakan Publik Berperspektif Feminis; Seksualitas, Tubuh dan Hak Reproduksi; Keadilan untuk Minoritas; Feminisme Lokal, Global dan Transnasional; Buruh dan Pekerjaan; Laki-laki Feminis; Tradisi dan Feminisme; Seni dan Sastra; serta Media dan Jurnalisme. Tercatat sebanyak 102 makalah masuk ke panitia dan sebanyak 64 terseleksi untuk dipresentasikan. Konferensi diikuti oleh 285 peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara seperti Thailand, Amerika, Australia, Hong Kong, Filipina, Belanda, Jerman, dan Malaysia serta sejumlah undangan yang mewakili relasi Jurnal Perempuan. Dalam pembacaan laporan hasil konferensi, salah satu fasilitator Atnike Nova Sigiro mengungkapkan di dalam diskusi panel mereka menemukan bahwa perempuan memiliki kekayaan pengalaman yang bukan saja menyumbang kepada teori-teori feminisme di Indonesia tetapi juga mempunyai kekuatan dalam keterlibatannya di ranah politik. Perempuan dalam persilangan identitasnya adalah subjek dalam berbagai identitas, entah sebagai istri, pembuat kebijakan, lawmaker, policy maker, tetapi sekaligus juga sebagai minoritas di dalam masyarakatnya. Kekuatan perempuan terletak pada agensi perempuan untuk membangun interpretasi yang maskulin dan patriarkis. Perempuan membangun interpretasinya di dalam masyarakat melalui keterlibatan di dalam agensinya. Dia tidak hanya membuat interpretasi, tetapi juga terlibat untuk mengubah mindset laki-laki dan juga publik. Sementara itu Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas dalam pidato penutupnya menyatakan sikap politik Kaukus Perempuan Parlemen RI senapas dengan apa yang sudah dibicarakan dalam forum Konferensi Internasional ini, oleh karena itu hendaknya dapat menjadi langkah bersama untuk mengegolkan lebih banyak lagi kebijakan yang progender. Hemas menambahkan saat ini kita harus bekerja keras untuk melakukan percepatan kesetaraan gender mengingat amanat SDGs sebagai komitmen lanjutan dari MDGs harus dapat diimplementasikan di Indonesia. Jika di tingkat dunia telah dilakukan kampanye 50:50 untuk kesetaraan gender dengan strategi He for She, maka hal ini perlu ditindaklanjuti di Indonesia dengan mulai melibatkan semakin banyak laki-laki dalam menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender, sebab perubahan tatanan kehidupan yang adil gender hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. (Anita Dhewy)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Rabu, 31 Agustus 2016, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) menggelar malam penganugerahan bagi kerja-kerja jurnalistik yang mengangkat isu tentang toleransi beragama, Diversity Award 2016, di Goethe-Institut Jakarta. Acara ini merupakan program tahunan dari SEJUK untuk memberikan apresiasi dan dukungan terhadap perayaan keberagaman. Diversity Award ditujukan kepada karya-karya jurnalistik yang kuat dan mendalam menyuarakan toleransi beragama dengan membela pihak-pihak yang dipinggirkan. Ahmad Junaidi, Direktur SEJUK dalam sambutannya mengungkapkan bahwa SEJUK prihatin melihat banyaknya kekerasan terjadi atas nama agama yang menyerang kaum minoritas, dan banyaknya media yang memberitakannya dengan tidak berimbang. Menurutnya hal ini lah yang mempelopori SEJUK untuk memberikan penghargaan bagi karya jurnalistik yang berkomitmen merawat keberagaman. Diversity Award 2016 ini juga menghadirkan Karlina Supelli untuk memberikan orasi ilmiah yang berjudul “Berpikir, Bersikap dan Bertindak Masuk Akal”. Pada orasi ilmiahnya Karlina mengungkapkan bahwa apa yang kita perlukan bukan cara berpikir ilmiah canggih dan ketat seperti para ilmuwan di bilik laboratorium, kita membutuhkan kepekaan intelektual, kepekaan untuk membedakan mana hal-hal masuk akal yang punya alasan objektif dan mana yang karangan kita sendiri untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam negara demokrasi hukum dikatakan adil ketika dapat membela hak minoritas, mereka yang terpinggirkan. Wartawan bukan hanya alat untuk memuaskan selera masyarakat, wartawan melalui medianya adalah trendsetter, wartawan berada di garda depan penyebaran informasi. “Wartawan bukan sekadar melaporkan kejadian namun juga harus mampu menyampaikan berita dengan menunjukkan masalah intelektual yang menjadi dasar dari kejadian-kejadian yang dilaporkan”, ungkap dosen tetap program pascasarjana STF Driyarkara ini. Hal penting lain yang diungkapkan Karlina Supelli adalah bahwa Indonesia itu beragam dan negara ini tidak bisa kita serahkan pada mereka yang tidak menghargai dan merawat keberagaman itu sendiri. Setelah orasi ilmiah acara dilanjutkan dengan pengumuman penerima Fellowship Liputan Keberagaman 2016. Program ini bertujuan untuk mendorong jurnalis dan media massa cetak, online, radio, dan televisi lebih memberi perhatian terhadap isu keberagaman agama dan kepercayaan, etnis, gender serta seksualitas dengan menggunakan kaca mata pluralisme dan hak asasi manusia. Peraih Fellowship Liputan Keberagaman nantinya akan melakukan liputan isu keberagaman sesuai tema yang telah mereka ajukan pada proposal sebelumnya. Acara selanjutnya ialah pengumuman para pemenang Diversity Award 2016. Tim juri telah menyeleksi karya-karya jurnalistik yang dipublikasikan sepanjang Mei 2015-Juli 2016 yang tidak sekadar memberikan informasi faktual namun jga menyuarakan secara tegas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-ha warga negara dalam beragama. Pemenang Diversity Award 2016 adalah, 1) Kategori media cetak: Furqon Ulya Himawan, Media Indonesia, dengan judul tulisan “Toleransi Memudar di Kota Pelajar”, 2) Kategori media online: Heyder Affan, BBC Indonesia, dengan judul tulisan “Wahabi dan Islam Moderat di Indonesia”, 3) Kategori fotografi jurnalistik: Jessica Helena Wuysan, LKBN Antara, dengan judul foto “Pengusiran Warga eks-Gafatar”, 4) Kategori media radio: Margi Ernawati, Elshinta Semarang, dengan judul program “Al-Kautsar Bukanlah Pemicu Gusar”. Pada Diversity Award 2016 juri tidak menemukan tayangan berita TV yang memenuhi kriteria untuk mendapat penghargaan, hal ini juga menjadi refleksi bersama bahwa media televisi masih minimalis dalam menyuarakan isu-isu keberagaman agama. Dua perempuan memenangkan Diversity Award 2016, Jessica Helena dan Margi Ernawati, hal ini berarti bahwa karya-karya jurnalistik perempuan menjadi bagian dalam semangat merawat keberagaman di media massa serta mampu menyuguhkan karya bermutu. Acara Diverstity Award 2016 ditutup dengan penampilan musikalisasi puisi dari Ari dan Reda. (Andi Misbahul Pratiwi) |

Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

June 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed