|

Pers Rilis ______________

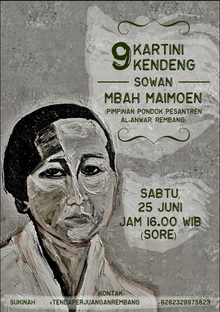

TEMBANG POCUNG: "Duh sang guru Ucap ndiko kulo tiru Kangge keslametan Mundi dawuh poro wali Tansah kudu..nyekel jejegke paugeran. Kendeng niku Kanggo timbangan satuhu Aning jagat royo Monggo sami dipun jagi Kang tan kendhat..anyekapi sandhang boga." ______________ Sabtu 25 Juni jam 16:00 WIB, sembilan perempuan petani Kendeng yang dikenal sebagai 9 Kartini Kendeng sowan ke Mbah Maemun pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah. Kedatangan Sembilan Kartini Kendeng ke kyai karismatik ini adalah wujud bakti dan kasih sayang seorang anak-anak perempuan pada ayahnya sekaligus bagian dari perjuangan mereka untuk mempertahankan kelestarian Pegunungan Kendeng Utara dari ancaman industri semen. Sembilan perempuan Kendeng yang terdiri dari Sukinah, Sutini, Karsupi, Ambarwati, Surani, Deni, Murtini, Ngadinah dan Giyem mendapatkan predikatnya sebagai 9 Kartini Kendeng sejak mereka melakukan aksi menyemen kakinya untuk menolak kehadiran industri semen di depan Istana Negara beberapa waktu yang lalu. Sebutan Kartini Kendeng juga diberikan kepada ibu-ibu yang lain yang telah mendirikan tenda di tapak pabrik semen di Rembang sejak tanggal 16 Juni 2014 untuk perjuangan yang sama. Mbah Maimoen sendiri adalah Kyai karismatik yang mempunyai pengaruh yang besar di tingkat lokal maupun nasional. Dalam kawasan basis "Kyai-Pesantren-Santri", Mbah Maimoen mempunyai peran yang sentral bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk bagi ibu-ibu yang tergabung dalam 9 Kartini Kendeng. Seperti halnya Alissa Wahid yang datang di tenda 26 juni 2014 dan komunitas GUSDURIAN, FK-NSD ( Front Nadhliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam) dll, yang sudah bertekad bulat menolak industri semen, ibu-ibu tersebut berharap Mbah Maimoen berkenan memberikan doa dan dukungan pada perjuangan mereka. Selain wajib dijaga karena alasan lingkungan, Sembilan Kartini Kendeng melihat bahwa Pegunungan Kendeng juga harus dijaga karena memiliki berbagai situs sejarah dan budaya yang penting, seperti Makam Kartini, Makam Nyai Ageng Ngerang, Pertapan Ibu Kunthi, Situs Sunan Bonang, dll. Kepemimpinan Mbah Maimoen sebagai tokoh kyai amat menentukan upaya untuk merawat situs Walisanga dan situs sejarah yang lain yang terserak di Pegunungan Kendeng Utara. Pembangunan tapak pabrik semen yang hendak didirikan di Rembang dikhawatirkan akan mengancam keberlanjutan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan kawasan lindung geologi dan kawasan resapan air terbesar yang memasok sumber-mata air yang ada di sekitarnya. Volume air yang dihasilkan oleh mata air-mata air yang ada di pegununungan karst ini dalam satu hari mencapai sekitar 51.840.000 liter air. Sekitar 10% diantaranya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat dan sisanya didistribusikan ke lahan pertanian, termasuk sebagai pasokan PDAM Rembang. Jika nilai ini divaluasi sebagai potensi ekonomi, maka nilai air yang dihasilkan akan melebihi nilai yang didapat dari sektor pertambangan, yang justru berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air pada sumber mata air yang ada. Seperti diketahui dalam pelbagai kajian lingkungan, bahwa produksi semen memiliki potensi mengancam lingkungan hidup. Ancamannya menjadi berlipat ganda jika ia berada dalam lingkungan padat penduduk seperti Jawa. Perebutan sumber daya akan terjadi antara penduduk dan korporasi. Pertambangan memiliki potensi mengubah lanskap, siklus air dan ekosistem Bumi. Emisi gas rumah kaca dari proses pembuatan semen, yaitu penyinteran batu gamping setidaknya menyumbang sejumlah 5% atas emisi panas global. Sementara emisi industri semen di seluruh dunia adalah empat kali lebih besar dari keseluruhan emisi pesawat terbang di dunia. Bahan dasar semen adalah batu kapur dan tanah liat, kemudian bahan-bahan ini dipanaskan dengan pasir dan bijih besi dalam suhu 1450 derajat (proses sinter) dan digiling dengan bahan-bahan lainnya (pasir, batu kapur, abu dan gips) menjadi semen. Proses ini juga membawa efek ikutan seperti debu, asap dan pencemaran udara di lingkungan pabrik semen dan juga ikutan lain, yaitu asap beracun seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan lain-lain. Jika ia berada dalam kawasan padat penduduk, maka ini amat problematis karena akan mengancam peri kehidupan di sekitarnya, baik ekologi dan manusianya. Persoalan Rembang merupakan representasi persoalan pulau Jawa pada umumnya dimana banjir dan longsor yang kian intens melanda Jawa menunjukkan kerusakan dayadukung lingkungan yang terdampak buruk akibat gencarnya pembangunan industri ekstratif di Jawa. Perlu dicatat 52 persen bencana nasional terjadi di Jawa, dan pada tahun 2015,dari 118 Kabupaten kotamadya Jawa, 80% mengalami banjir bandang, sementara 90% mengalami kekeringan yang berkepanjangan. Produksi semen di Indonesia mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Antara tahun 2009 dan 2013 produksi semen naik sekitar 50% untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dalam negeri. Klaim pemenuhan kebutuhan dalam negeri ini juga belum dapat diverifikasi, karena menurut laporan Berita Satu dan rilis Global Cement sendiri, justru rencana produksi semen Rembang akan digunakan untuk ekspor. Ini adalah sebuah pernyataan yang kontradiktif, bahwa semen adalah untuk dalam negeri, tetapi ternyata untuk ekspor. Menurut laporan BeritaSatu (http://www.beritasatu.com/ekonomi/349635-industri-semen-kelebihan-kapasitas-produksi-30.html): “Dengan beroperasinya enam pabrik baru, industri semen nasional mengalami kelebihan kapasitas produksi hampir 30% pada 2016 dengan total kapasitas semen naik menjadi 92 juta ton, sedangkan permintaan semen domestik diperkirakan sekitar 65 juta ton pada tahun ini”. Di sisi lain, kata Widodo, produsen semen akan melakukan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah dengan menggenjot ekspor ke sejumlah negara. “Ekspor rencananya ditujukan ke negara-negara di Afrika, Srilanka, Bangladesh, Timur Tengah, Australia, Filipina, Papua Nugini, dan Timor Leste,” terang dia. Berdasarkan data ASI, total ekspor semen nasional pada 2015 mencapai 1,00 juta ton, naik 280% dari tahun sebelumnya 265,16 ribu ton. Sebanyak 561,76 ribu ton berupa ekspor dalam bentuk semen, dan sisanya 445,74 ribu ton ekspor clinker. Dalam rilisnya Global Cement pada 25 Februari 2016 (http://www.globalcement.com/news/itemlist/tag/Indonesia) menyatakan bahwa ekspor semen Indonesia rencananya diambil dari produksi di Rembang. Data ini menunjukkan bahwa rencana produksi pabrik semen dari Rembang bukan untuk dalam negeri, tetapi untuk ekspor. Kontak Person Sukinah 082329975823 Joko Prianto 082314203339 #TendaPerjuanganRembang Siaran Pers Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) Jakarta, 21 Juni 2016 Tembang Pucung :

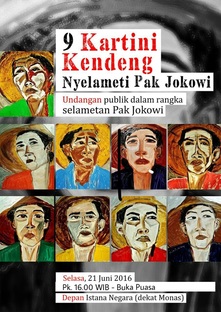

Uwis cukup Cetha pralambang kadulu Monggo padha-padha Den titeni aning ati Jo kaduwung mring opo kang bakal klakon Artinya: (Sudah cukup jelas Ada pertanda yang gampang dilihat Mari bersama-sama Diingat di dalam hati Jangan menyesal apa yang akan terjadi dikemudian hari) Tembang Dhandhanggula: Sego putih, labu kang nggenepi Sambel goring dadi pangarannyo Ingkung lan endog gathuke Kuluban werno pitu Kembang telon ugo mepaki Wis kinarya pepadhang Lakune pra dulur Bu Pertiwi den kang bela Ingkang tansah paring Sandhang boga yekti temah hayu sedaya Jakarta - Selasa, 21 Juni 2016 perwakilan 9 Kartini Kendeng datang di Depan Istana Negara guna memanjatkan puji syukur untuk keselamatan dan keberkahan Presiden Joko Widodo. Hadiah istimewa tersebut diberikan Kartini Kendeng karena bertepatan dengan hari lahirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang telah membawa bangsa Indonesia menuju pintu gerbang kemakmuran yang berkeadilan sosial. “Kami para petani datang dari Pegunungan Kendeng, kami hanya sebagian kecil dari bangsa Indonesia yang dengan tulus mencintai negeri ini dan mencintai pemimpin kami (Presiden RI). Suara nurani kami telah kami amanatkan kepada Pak Joko Widodo. Kami sadar bahwa untuk mewujudkan cita-cita mulia negeri ini tidak boleh hanya menggantungkan pada para pemimpin saja. Peran rakyat sangatlah besar untuk menentukan keberhasilan atau tidaknya pembangunan suatu bangsa. Sebagai petani, kami tidak mau berpangku tangan”, kata Sukinah salah satu Kartini Kendeng. “Dengan sekuat tenaga, berbekal cinta tulus pada Indonesia dan doa yang terus menerus kami lantunkan, kami bertekad untuk terus mewujudkan Indonesia menuju tercapainya kedaulatan pangan Nusantara”, lanjut Sukinah. “Pak Presiden Joko Widodo, Indonesia sebagai negara yang berbasis agraris dan maritim, dengan kesuburan tanah dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sudah selayaknya kita harus mengedepankan upaya-upaya untuk tercapainya swasembada pangan. Kami berharap bahwa semua kebijakan pembangunan, baik pusat maupun daerah, tidak meninggalkan dan berbenturan dengan cita-cita mulia Pak Joko Widodo untuk membuat Indonesia berdaulat dalam pangan. Ketika kebijakan pemerintah sudah tidak sesuai dengan cita-cita kita bersama, maka tugas rakyat adalah mengingatkan, karena kami mencintai negeri ini dan pemimpinnya. Biarlah yang sawah tetap menjadi sawah, yang gunung tetaplah kokoh berdiri dan kekayaan sumber daya alam terkelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia”. “Semoga Gusti Allah Ingkang Maha Agung tansah maringi berkah kesehatan kagem Bapak Jokowi dan diparingi kekuatan iman untuk terus mengemban amanat seluruh rakyat Indonesia”,doa Sukinah kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) menyampaikan bahwa selamatan dan doa di Depan Istana Negara yang dilakukan oleh Kartini Kendeng bersama JM-PPK adalah bentuk keprihatinan sekaligus untuk mendoakan sedulur di Jawa Tengah yang menjadi korban bencana alam longsor dan banjir akhir-akhir ini. “Sebagai rakyat kami sudah sering mengingatkan Pak Jokowi baik dalam setiap pertemuan maupun aksi damai, bahwa Jawa Tengah merupakan daerah yang rentan bencana. Ketika musim kemarau mengalami kekeringan, ketika musim hujan dilanda banjir dan tanah longsor. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari Senin 20 Juni 2016, saudara kami di Jawa Tengah menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor, total 47 orang yang meninggal dan 15 orang hilang. Tentu saja bencana hadir bukan karena kebetulan, namun karena alam marah ketika keseimbangan ekosistemnya dirusak manusia.Pertambangan menjadi salah satu faktor yang merusak ekosistem tersebut ”, kata Gunretno. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Jawa Tengah, tanaman padi yang terkena dampak banjir seluas 11.506,5 Hektar. Hal ini mengakibatkan petani mengalami kerugian akibat bencana tersebut.Mereka juga belum tahu adakah jaminan dan perlindungan terhadap tanaman mereka yang rusak,bahkan sampai tanaman mereka hilang karena terseret arus banjir. “Doa dan selamatan ini adalah upaya kami untuk mengingatkan Pak Jokowi agar memperhatikan resiko bencana dari tambang. Bencana alam adalah peringatan keras kepada manusia untuk segera berbenah. Berbenah dalam memperlakukan alam dengan bijak. Jangan ada lagi yang menjadi korban, mari bersama menjaga dan melestarikan alam untuk masa depan yang akan datang”, kata Gunretno. Di hari lahirnya Presiden Joko Widodo, Gunretno mengajak Presiden RI untuk lebih memerhatikan keseimbangan alam. “Cukup sudah sedulur kami, para petani menjadi korban bencana alam yang diakibatkan keserakahan manusia. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berkedaulatan pangan, Indonesia yang lestari dan berperikemanusian”, kata Gunretno. “Sugeng ambal warso Pak Joko Widodo. Mari merekonsiliasi Bangsa untuk mewujudkan NAWACITA bersama masyarakat dengan menjadikan Jawa Ijo Royo - Royo. Mugi-mugi negeri ini diparingi keberkahan dan keselametan”, doa Gunretno untuk Presiden Joko Widodo. Tidak hanya mengajak Pak Joko Widodo saja, kami juga mengajak dan mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa, peran masyarakat juga sangatlah penting dalam menjaga dan melestarikan alam untuk keberlangsungan hidup masa kini dan masa yang akan datang. Salam Kendeng Lestari !!!!! Kontak Person Gunretno : +62 813-9128-5242  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Di Indonesia, pertahun ditemukan 2 juta kasus aborsi tidak aman, dengan pelaku sebanyak 87% adalah mereka yang menikah dan 13% mereka yang belum menikah. Sebanyak 67% kasus aborsi merupakan upaya aborsi sendiri, dan sebagian berakhir dengan kematian. Sementara itu, 10%-50% angka kematian ibu (AKI) disebabkan karena aborsi. Data-data ini diungkapkan oleh Maria Ulfah Anshor, Komisioner KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) saat mengajar kelas Kaffe (Kajian Filsafat dan Feminisme) yang diselenggarakan Jurnal Perempuan pada Kamis (16/6) di kantor JP. Maria membahas tema Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual terkait Aborsi dalam Paradigma Islam. Ia mengungkapkan bahwa terdapat stigma dalam masyarakat yang selalu menyalahkan perempuan yang mengalami kehamilan tak dikehendaki (KTD) dan kemudian melakukan aborsi. Perempuan dipersalahkan baik secara hukum, agama maupun norma masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan aborsi hanya dibebankan kepada perempuan, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab pasangan dan Negara menyediakan akses untuk layanan pencegahan dan penanganan/kedaruratan aborsi. Maria juga mengungkapkan ketika dulu dirinya aktif di Fatayat NU, ia pernah menangani kasus seorang anak perempuan berumur 16 tahun yang hamil karena ayah tirinya. Situasi ini mendorong Maria untuk melakukan kajian literatur terhadap fikih yang mengatur soal aborsi. Maria menjelaskan dari aspek teologis Alquran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Proses penciptaan/pertumbuhan janin dimulai dengan pertemuan sperma dan ovum (nuthfah), yang kemudian menjadi segumpal darah (alaqah), lalu segumpal daging (mudghah), dan menjadi tulang belulang yang terbungkus daging atau menjadi bentuk lain, yang ditafsirkan juga sebagai fase ditiupkannya roh. Sementara di dalam Hadis juga disebutkan proses pembuahan berlangsung selama tujuh hari. Hadis juga secara rinci menyebutkan proses setelah ovum dan sperma bertemu berupa nuthfah berlangsung selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu yang sama yakni 40 hari dan kemudian menjadi segumpal daging, juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan empat kalimat, yaitu mencatat rezekinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagianya. Lebih jauh Maria mengemukakan bahwa kontroversi di dalam fikih tentang boleh dan tidaknya aborsi terkait dengan interpretasi tentang roh, yakni waktu roh ditiupkan. Sampai sekarang kontroversi ini masih berlangsung karena hal ini terkait dengan keyakinan. Ada yang meyakini bahwa proses kehidupan dimulai sejak roh ditiupkan namun ada juga kelompok ulama yang meyakini bahwa kehidupan sesungguhnya sudah dimulai sejak proses konsepsi, sehingga sejak saat itu tidak boleh diganggu atau dirusak. Mengenai fase sesudah penyawaan (ba’da nafkhi al-ruh) ulama fikih memiliki pandangan yang sama yakni sepakat melarang aborsi kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibunya. Sementara terkait fase sebelum penyawaan (qabla nafkhi al-ruh), ulama fikih mempunyai pendapat yang beragam atau kontroversial, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Maria juga menyatakan bahwa perubahan hukum Islam dapat dilakukan seiring terjadinya perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan adat/tradisi. Landasan perubahan ini merujuk pada tujuan pembentukan hukum Islam itu sendiri yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umum, kaidah-kaidah fikih yang relevan dan pendekatan fikih yang kontekstual. Karena itu menurut Maria, hasil kajian sosial, studi lapangan dan pandangan Islam untuk menyelamatkan ibu serta bahaya aborsi tidak aman dapat dijadikan dasar untuk merumuskan kebijakan aborsi yang aman. Aman dari sisi agama artinya dilakukan dengan mengambil risiko yang sekecil mungkin, untuk menghindari bahaya dan/atau kondisi darurat, sebelum nafkhi al-ruh/kehamilan berusia 8 minggu (42 hari). (Anita Dhewy)  Dok. Maria Sucianingsih Dok. Maria Sucianingsih Film berjudul Sa Pu Sagu adalah film dengan durasi 15 menit yang bercerita bagaimana usaha penduduk Asmat di Kampung Yaosakor dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ikatan antara sagu, ritual dan tradisi yang serba instan. Sagu sebagai makanan pokok masihkah bisa dipertahankan? Adalah Mama Ambo yang bersama suaminya melakukan pangkur sagu di dusun. Mereka harus masuk ke hutan. Seberapa jauh mereka berjalan untuk menebang pohon sagu di dusun sagu tersebut adalah dengan melewati rawa-rawa dan sungai. Mama Ambo juga mencari makan dengan menjaring ikan yang hasilnya juga membutuhkan waktu juga. Sementara makanan dari luar kini gencar mengusik masuk di perkampungan dengan kedai yang dimiliki bukan oleh orang Asmat. Film Sa Pu Sagu disutradai oleh Saifuddin Hafiz yang mengaku bukan orang film dengan pernyataannya bahwa niatnya pergi ke Yaosakor hanya bermodal nekad dan berani. “Ini adalah salah satu realitas yang saya lihat bahwa sagu suatu hari akan hilang. Kita menjumpai mi hampir ada di kios-kios, dan tidak kita jumpai ada makanan berbahan dasar sagu. Ketika kita berbicara tentang Asmat maka kita tidak meninggalkan sagu,” terang Saifuddin Hafiz dalam diskusi usai film diputar di Pakem lantai 2 Surakarta, Sabtu (11/6). Sagu dalam waktu 13-15 tahun baru bisa dipanen. Ada beberapa pertanyaan mengemuka usai pemutaran film. Tergambar jelas bahwa dalam minggu ini kita masih bisa makan sagu, minggu berikutnya kita akan makan apa kecuali memangkur sagu lagi dan lagi. “Mereka daya belinya rendah, ritual atau siklus seperti ini akan hilang suatu saat. Kedua, kalau kita mengungkit masyarakat Asmat adalah bukan masyarakat pemalas, Mama Ambo kami anggap sebagai representasi Ibu Asmat,” ujar Fanny Chotimah, copy writer film Sa Pu Sagu. Asep Nanda Paramayana dari SATUNAMA sebagai salah satu juru kamera mengatakan bahwa ketika memotret ketahanan pangan di sana, Sagu menjadi panganan pokok, asli, sangat berkebalikan dengan yang serba instan. Asep menambahkan bahwa kondisi alam Yaosakor berada di satu distrik. Kalau cuaca baik tiga jam ke distrik berikutnya. Paling dekat satu jam jika cuaca baik. Penduduk Yaosakor berjumlah 300-an KK. “Mereka sudah dihantam dengan budaya membeli,” tutur Asep Paramayana. Menjawab salah seorang penanya, Asep mengatakan bahwa permasalahan utama dirinya memotret adalah dari studi ekonomi rumah tangga. Lalu baru memfokuskan untuk sagu dan nonsagu. Kalau ditanya tentang pendapatan, ketika mereka ditanya per bulan berapa, mereka tidak mengetahui karena tidak pernah menominalkan berapa yang dia dapat hari ini dan berapa yang dia keluarkan. Standar harga sagu antar distrik pun juga tidak ada. Kemajuan zaman, peradaban mulai dari banyak hal. Pesta ulat sagu mereka tidak menjadwalkan. Banyak distrik yang sudah tidak merayakan lagi pesta ulat sagu. Kalau masalah ekologi memang dusun sagu tidak satu kampung dengan mereka. Mereka harus masuk ke hutan. Kebanyakan remaja tidak ada yang melakukan pangkur sagu karena adanya pergeseran kebiasaan hidup harian yang disebabkan campur tangan kebijakan (misal sekolah, pergi ke gereja, urusan administrasi kampung). Problematika ini berkaitan tidak hanya satu. Rizky Hening, salah satu yang juga sebagai pengambil gambar mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang Asmat, sangatlah kompleks. “Sagu menjadi makanan pokok, tapi di sisi lain makanan instan sudah menggempur karena kapal besar masuk ke kampung-kampung. Karena kalau mau pangkur sagu, harus dibuat sendiri, kalau cari makan harus dengan cari sendiri. Lalu belum lagi kalau ada lalat babi. Jika musim hujan datang, tanah jadi berlumpur. Kalau musim kemarau sangat kering,” paparnya. Diskusi dan pemutaran film Sa Pu Sagu ditutup dengan pernyataan Maria Sucianingsih bahwa orang Asmat yang kita kenal seolah memiliki tiga “tuhan” (yang dianut). Tuhan pertama adalah tua-tua adat, dimana mereka mempunyai kepercayaan awal mulanya. Selanjutnya tuhan kedua adalah kaum rohani gereja/pastur. Mereka yang mengenalkan adanya cara hidup yang lain, misalkan tentang budaya berpakaian. Logika selanjutnya, kalau kenal baju maka kenal mencuci, sabun serta sampo. Artinya bahan-bahan itu belum bisa dipenuhi sendiri. Itu tuhan keduanya. Lalu tuhan ketiga adalah pemerintah. Setiap kali datang dari Sabang sampai Merauke yang ada adalah Jawanisasi. Pemerintah tidak punya cara lain. Jika dikatakan bahwa pemerintah membantu, apa benar memberdayakan atau memperdaya? Karena kalau dihitung jumlah penduduk masih banyak pendatangnya yang mempunyai akses. Sehingga timbul pertanyaan, mau tuhan yang bagaimana lagi? “Kami SATUNAMA tidak punya cara yang instan. Agama kami adalah agama keyakinan untuk saling berbagi dan belajar, kalau kita melakukan pemberdayaan. Kios-kios itu milik pendatang, nggak ada yang dari Asmat. Ekonomi masih dikuasi oleh pendatang. Pastur juga nggak ada yang dari Asmat. Di sisi lain, apakah pendidikan itu harus dengan cara “Jawa”? Kita menggunakan appreciative inquiry (AI) yakni kita memiliki keyakinan bahwa potensi kecil ini akan menjadi manfaat besar,” pungkas Maria Sucianingsih pada acara yang diselenggarakan oleh SATUNAMA dengan dukungan Bengkel Film dan Pakem. (Astuti Parengkuh)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Naskah-naskah kuno tidak hanya perlu dijaga fisiknya namun juga terutama isi atau muatan di dalamnya, dan tidak ada cara lain untuk menjaga konten kecuali dengan mengkajinya. Demikian kalimat pembuka dari Oman Fathurahman, filolog yang sehari-hari aktif di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatulah saat menjadi pengajar di kuliah Kajian Filsafat dan Feminisme (Kaffe) yang diselenggarakan Jurnal Perempuan. Pada Kamis (9/6) lalu Oman membahas tema Sufi Perempuan Indonesia dalam Teks-Teks Kuno. Dari hasil penelitiannya atas naskah silsilah Sattariyah yang terdapat dalam 976 manuskrip yang dibacanya, ia menemukan nama sufi perempuan dalam silsilah tersebut. Tarekat Satariyah merupakan salah satu tarekat tertua yang ada di nusantara. Sebelum abad ke-12 para sufi tidak mengorganisasi diri di dalam tarekat, hanya tasawuf saja. Tarekat Sattariyah masuk ke Indonesia pada abad ke-17 melalui Syekh Abdurrauf Singkel. Adanya nama perempuan sufi di dalam tarekat menjadi penting karena ada proses yang harus dilalui seseorang untuk masuk dalam daftar silsilah tarekat, pertama ada proses baiat dan kedua ada proses otorisasi. Oman menemukan lima perempuan sufi Indonesia. Di Sumatra, MS 16767 koleksi the British Library mencatat Hamidah binti Sulaiman dalam silsilah tarekat Sattariyah murid Tengku Abdul Wahab Tanoh Abee, Aceh Besar. Di Cirebon, naskah Jawa 211_BMB029 koleksi drh. Bambang Irianto menyebut Ratu Raja Fatimah sebagai murid Sattariyah Kyai Arjain, Penghulu di Kraton Cirebon dan naskah 211_KCR028 juga mencatat nama Nyimas Ayu Alimah sebagai sufi perempuan murid Kyai Bagus Kasyfiah, Wanantara Cirebon, tetapi belum ada data lanjut. Di Jawa, naskah Jav.83 koleksi the British Library mencatat Raden Ayu Kilen, istri Hamengkubuwana II sebagai sufi perempuan murid Sattariyah. Oman mengaku awalnya ia sempat kesulitan untuk mengidentifikasi Raden Ayu Kilen karena di Yogyakarta dan Surakarta ketika itu nama tersebut cukup banyak digunakan. Naskah koleksi the British Library lainnya (Jav.69) bahkan menyebutkan bahwa Ratu Kadospaten/Kadipaten adalah murid sufi bagi 4 mursyid sekaligus. Ratu Kadospaten adalah perempuan penting Jawa, istri Raja Muslim Jawa terbesar setelah Sultan Agung, Pangeran Mangkubumi/Hamengkubuwana I. Ratu Kadospaten juga sufi perempuan yang berjasa memengaruhi spiritualitas Pangeran Diponegoro, saat menjadi pengasuhnya hingga wafatnya pada 1803. Selain kelima nama tersebut berdasarkan penelitian Ricklefs terdapat juga Ratu Pakubuwana (d. 1732), seorang sufi perempuan saleh paling berpengaruh pada masa cucunya, Sultan Pakubuwana III. Menurut Oman, Ratu Pakubuwana juga mungkin satu-satunya sufi perempuan Indonesia yang diketahui menulis dan menyalin karya-karya sufistis Jawa, seperti sufi lainnya. Ketiga karyanya yakni Carita Iskandar, Serat Yusuf, dan Kitab Usulbiyah niscaya lahir berkat pengetahuan Ratu Pakubuwana yang luas tentang Sufisme Jawa. Lebih lanjut Oman mengatakan bahwa dalam sejarah ada pemimpin-pemimpin perempuan, namun konstruk budaya dan sejarah telah menyembunyikan peran-peran perempuan. Kesultanan Aceh misalnya, pernah dipimpin oleh 4 orang Sultanah dalam rentang waktu sekitar 60 tahun. Bahkan ketika Sultanah Safiatuddin berkuasa pada pertengahan abad ke-17, merupakan masa ketika tradisi intelektual Islam mengalami kejayaan. Nama Sultanah Safiatuddin tidak hanya diabadikan pada tugu dan prasasti namun juga dalam teks-teks yang ditulis pada abad ke-17. Ia diabadikan sebagai seorang pemimpin yang menjadi patron untuk ilmuwan bagi ulama-ulama istana pada saat itu. Oman juga menjelaskan bahwa Aceh dikenal sebagai gudang manuskrip terbesar di Asia Tenggara sejak abad ke-16, terdapat sekitar 2 ribu manuskrip. Dalam sejarah Islam Nusantara juga ada penulis perempuan, tetapi sering tidak dimunculkan. Sebagai contoh di Banjarmasin terdapat satu teks tasawuf yang berdasarkan penelitian filologi dan historis bukan ditulis oleh Syekh Arsyad Al Banjari tetapi ditulis oleh seorang perempuan. Namun karena perempuan dipandang tidak mungkin menulis, maka penulis teks tersebut kemudian diganti. (Anita Dhewy) |

Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

June 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed