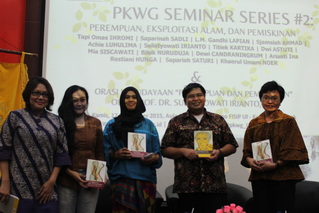

Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Politik bangsa dalam dokumentasi pengetahuan punya konsekuensi yang sangat serius pada peradaban. Apa yang kita tulis mempunyai konsekuensi yang serius pada peradaban. Pernyataan ini disampaikan Dewi Candraningrum, Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan dalam diskusi bertema “Perempuan dan Eksploitasi Alam: Perspektif Ekofeminisme” dalam rangka Lustrum III Pusat Kajian Wanita dan Gender (PKWG) UI pada Kamis (17/9) di Auditorium Juwono Sudarsono, kampus UI Depok. Dewi memaparkan tentang penerbitan buku-buku seri ekofeminisme yang disuntingnya bersama Ina Hunga dan diterbitkan baik oleh penerbit Jalasutra maupun Yayasan Jurnal Perempuan Press. Karena itu menurut Dewi proses penerbitan tersebut bukan sekadar soal menulis, bukan sekadar soal publikasi dan bukan sekadar soal buku baru, tetapi bahwa kita sedang berjuang dengan sangat serius terhadap kehidupan kita, terhadap peradaban. Oleh karena itu buku-buku yang diterbitkan coba diciptakan agar dia bisa menari, dari jauh dia sudah bisa menyakiti mata pembacanya. Dewi menjelaskan hampir seluruh wajah-wajah yang ia lukis sebagai sampul buku tidak sedang menggambarkan berita gembira tapi wajah-wajah tersebut sedang menggambarkan bahwa kita sekarat dan kesekaratan itu serius. Maka bagi Dewi, lukisan mempunyai narasi visual sendiri. Dengan demikian dokumentasi pengetahuan dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk verbal tetapi juga visual. Dan siapapun dapat melakukan pelurusan-pelurusan sejarah. Kita bisa melakukan penyelamatan-penyelamatan dengan cara apapun. Kebenaran yang tidak bisa dinarasikan dalam narasi normal dapat dinarasikan dalam puisi atau novel. Karena itu Dewi mengajak kita semua untuk melakukan dokumentasi pengetahuan salah satunya melalui buku, lukisan dan lain-lain. Sementara itu Ina Hunga, Ketua Pusat Penelitian dan Studi Gender (PPSG) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) mengatakan tulisan harus memiliki roh, ia harus mampu menggugah pembacanya. Pendekatan feminis menawarkan proses penulisan dengan berefleksi. Ia menjelaskan bahwa ekofeminisme tidak anti laki-laki tetapi menawarkan pada kita untuk membalik konstruksi yang ada menjadi energi baru. (Anita Dhewy) Sulistyowati Irianto: Suara Perempuan harus Mengisi Ruang dan Proses Pengambilan Keputusan21/9/2015

Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan “Kemiskinan dan keterbelakangan ibarat benang-benang yang menyelinap terpintal di selembar kain tenun Republik Indonesia,” kalimat ini membuka orasi kebudayaan yang disampaikan Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto dalam perayaan Lustrum III Pusat Kajian Wanita dan Gender (PKWG) UI pada Kamis (17/9) di Auditorium Juwono Sudarsono, UI Depok. Dalam pidato budaya tersebut Sulistyowati yang juga Dewan Redaksi Jurnal Perempuan menyoroti pemiskinan dan eksploitasi alam di Papua yang berdampak terutama pada perempuan. Sulistyowati mengungkapkan bahwa perempuan kehilangan ruang hidupnya ketika sumberdaya alam, terutama tanah dan bahan kekayaan yang terkandung di dalam dan di atasnya, diperebutkan oleh banyak pihak. Bagi perempuan, bumi adalah sumber pengetahuan sekaligus penghasil sumber makanan, karenanya bumi harus dirawat. Celakanya para pejabat, birokrat dan pemilik modal melihat hutan hanya sebagai pepohonan dan uang tanpa mengindahkan orang-orang yang sudah ratusan tahun tinggal dan hidup di dalamnya, orang-orang yang berkelindan dengan alam dalam siklus pengetahuan lokal dan perawatan bumi, seperti halnya yang terjadi di Papua. Maka tidak mengherankan jika kemudian orang-orang miskin di sekitar hutan mendekam di penjara dengan tuduhan sebagai “perambah hutan” sementara korporasi pembabat hutan dibiarkan. Situasi ini mengakibatkan proses pemiskinan dan mempersempit ruang hidup perempuan. Lebih jauh Ia menilai hukum dan kebijakan publik yang mengatur soal pemerintahan daerah, pengelolaan sumber alam, agrarian dan bidang-bidang kesejahteraan seperti kesehatan dan pendidikan kurang memperhitungkan kebutuhan perempuan Papua. Di sisi lain, hukum adat sama seperti hukum negara, tidak ramah kepada perempuan. Hukum adat pada umumnya tidak memberi ruang bagi perempuan kepada akses keadilan sumberdaya alam dan harta milik. Menurutnya jika ada hukum negara dan kebijakan, adat, kebiasaan yang merugikan perempuan, maka sebaiknya dilakukan reformasi, penghapusan atau pembentukan hukum baru. Lebih dari itu, suara perempuan harus mengisi ruang dan proses pengambilan keputusan dari tingkat bawah hingga atas. Partisipasi publik akar rumput harus menjadi bahan bagi berbagai rumusan hukum dan kebijakan. (Anita Dhewy)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Kamis, 17 September 2015, Women Research Institute (WRI) menggelar seminar bertajuk “Menguatnya Kepemimpinan Perempuan di Tengah Keterbukaan Politik” dengan menghadirkan narasumber Irma Suryani Chaniago, Sekjen KPPRI (Kaukus Perempuan ParlemenRepublik Indonesia), Gunarti dari JM-PPK (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng), Lena Maryana Mukti, Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Helda Khasmy, aktivis lingkungan dari LSM Seruni Riau. Irma dalam makalahnya yang berjudul “Mendorong Partisipasi Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Guna Melahirkan Kebijakan yang Responsif Gender” menjelaskan dengan menurunnya keterwakilan perempuan di parlemen, dibutuhkan intervensi dari gerakan perempuan di ranah kultur dan struktur. Karena itu dirinya bersama KPPRI terus-menerus melakukan intervensi di parlemen. Gunarti dalam paparannya yang berjudul “Partisipasi Perempuan untuk Keadilan Lingkungan Pengalaman Kelompok Perempuan Tani Gunung Kendeng” membagi pengalamannya sebagai perempuan petani yang terkena dampak kebijakan politik pemerintah yang mengizinkan pembangunan pabrik semendan mengakibatkan pencemaran air serta terganggunya kesehatan warga di Rembang. Sementara Lena membahas makalah tentang “Membangun Partisipasi Perempuan dalam Politik untuk Mendorong Lahirnya Perempuan Pemimpin”. Ia menyarankan agar gerakan perempuan memahami sistem pemilu, dan merekomendasikan sistem pemilu daftar calon semi terbuka. Helda dengan paparannya berjudul ”Perjuangan Melawan Asap di Riau adalah Perjuanggan Melawan Monopoli Tanah”, mengatakan bahwa masalah asap muncul sejak adanya ekspansi PT. Sinar Mas tahun 1980 dan April Group pada tahun 1993, di Kabupaten Pelalawan, Riau, dan terus berlangsung hingga hari ini. Helda bersama perempuan di Kabupatennya terus berjuang melawan bencana asap, dengan cara melakukan aksi demonstrasi, karena permasalahan asap di Riau sudah menjadi bencana nasional. Selain itu persoalan ini juga mengakibatkan banyak anak dan bayi terkena ISPA (infeksi saluran pernafasan) dan menyebabkan kemiskinan karena tanah masyarakat dimonopoli. Seminar ini cukup menarik dengan kehadiran Gunarti yang berasal dari Pegunungan Kendeng, yang menyatakan bahwa keluarganya memilih bertani untuk menjaga alam dan lingkungan. Ia begitu lugas menyampaikan paparannya dalam bahasa Jawa. Beruntung salah satu peserta diskusi dapat menerjemahkan, sehingga seluruh peserta dapat memahami apa yang disampaikan Gunarti. Dalam seminar yang digelar dari pukul 10.00 hingga 13.00 di hotel Grand Kemang ini, diluncurkan pula modul Kepemimpinan Perempuan, dan seluruh peserta mendapatkan softcopy modul dalam USB yang dibagikan satu-satu. Selamat kepada Women Research Institute, teruslah bekerja melakukan penelitian-penelitian hak-hak perempuan dan keadilan gender. (Deedee) Kepada para demonstran yang mengenakan pakaian dalam perempuan, beha dan topeng wajah presiden dan wakil presiden kita, Jokowi dan Yusuf Kalla. Perkenalkan, nama saya Nadya Karima Melati, saya adalah mahasiswi Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Melalui surat terbuka ini saya ingin mengungkapkan bahwa saya sangat marah kepada kalian. Saya marah karena kalian berdemonstrasi mengkritik pemerintah yang kalian anggap tidak memenuhi janji politiknya dengan memakai beha sebagai simbol kepengecutan. Saya tersinggung, amat tersinggung. Saya tersinggung sebagai mahasiswa dan juga sebagai perempuan.

Saya pertama kali melihat berita kalian di koran Tempo pada tanggal 11 September 2015. Saya mengerti jika kalian ingin demonstrasi dan demonstrasi tersebut menjadi sarana kalian berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Sebagai sesama mahasiswa saya tidak melarang kalian melakukan aksi demo atau berekspresi menunjukkan kekecewaan kalian terhadap pemerintah. Kalian boleh mengkritik pemerintah, kalian boleh marah pada pemerintah, kalian boleh menganggap pemerintah tidak becus tapi saya sungguh keberatan karena kalian harus menunjukkannya dengan menjadikan kelompok lain (perempuan dan transgender) sebagai kelompok yang hina dan tidak lebih baik daripada maskulinitas kalian. Surat ini tidak menunjukkan kebencian aktivis perempuan terhadap laki-laki, tetapi surat ini menunjukkan bahwa kami perempuan sudah cukup lama ditindas dan dilecehkan, kini harus pula menjadi simbol dari kepengecutan. Begitu pula para transgender, mereka sudah cukup di diskriminasi hampir sepanjang hidup demi memperjuangkan identitas dirinya. Dan kalian malah menganggap kami kelompok yang pantas untuk dijadikan hinaan. Menggunakan pakaian perempuan sebagai simbol kepengecutan pemerintah hanya membuat kalian terlihat dungu karena kalian bukan memancing simpati, sebaliknya justru amarah dari para aktivis perempuan dan pejuang kesetaraan gender. Apakah kalian tidak malu kepada rahim tempat kalian dulu bersemayam dan payudara tempat kalian menyusu pada ibu atau pacar-pacar kalian karena kalian telah dengan sengaja menganggap mereka adalah makhluk yang lemah dan pengecut seperti yang kalian asosiasikan pada pemimpin negara kita ini? Apakah amarah dan kebencian kalian pada pemerintah menutup mata kalian pada buku dan bacaan-bacaan sehingga kalian bahkan tidak paham arti dari kata misoginis? Apapun yang menjadi ketidaktahuan kalian sehingga kalian melakukan aksi yang tolol itu, saya dan banyak orang yang melihatnya sudah terlanjur emosi. Saya harap dengan munculnya banyak kritik dari berbagai pihak yang marah terhadap aksi yang kalian lakukan, kalian mau meminta maaf dan mau belajar tentang diskriminasi dan sensitivitas gender, bukan hanya berkoar-koar menjelekkan kelompok lain dan membuat jalanan macet. Terlebih kalian mahasiswa, pergunakanlah akses terhadap buku dan pengetahuan, biasakan membaca dan tidak hanya mengkritik tanpa dasar dan berdasarkan asumsi kosong saja, agar otak kalian tidak kopong ketika kelak menjabat di pemerintahan. Tumbuhkan rasa keadilan bagi seluruh manusia, bukan hanya kelompok penis kalian yang layak mendapatkan perilaku yang adil, karena kami, perempuan dan transgender juga warga negara Indonesia punya hak yang sama seperti kalian.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Perubahan iklim memiliki dampak yang dirasakan langsung oleh perempuan. Dalam rentang waktu lima bulan, dari Januari hingga Mei 2015 telah terjadi 881 bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Terdapat keterkaitan yang erat antara bencana alam dan situasi ekonomi perempuan. Ketika bencana alam terjadi, banjir misalnya, maka perempuan petani juga perempuan nelayan akan kehilangan sumber ekonomi mereka. Jadi perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap persoalan ekonomi sosial perempuan. Pernyataan ini diungkapkan aktivis perempuan, Wahidah Rustam, dalam acara Pendidikan Publik yang digelar Yayasan Jurnal Perempuan bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin pada Senin (14/9) di Gedung Pertemuan Ilmiah, Unhas. Dalam acara yang mengambil tema “SRHR dan Perubahan Iklim” tersebut Ida juga memaparkan bahwa bencana alam berakibat pada penurunan angka harapan hidup perempuan dan peningkatan gender gap dalam masyarakat. Menurut Ida hal ini terjadi karena perempuan tidak dibiasakan untuk menolong dirinya sendiri, memikirkan dirinya dan kebutuhannya, sebaliknya perempuan dibiasakan untuk memikirkan orang lain. Maka setiap terjadi bencana dapat dipastikan yang menjadi korban terbesar adalah perempuan. Karena mereka tidak diberi kapasitas yang memadai untuk menghadapi bencana. Lebih lanjut Ida mengungkapkan bahwa BNPD (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)sudah cukup melakukan upaya. Akan tetapi masih kurang memberikan perhatian dan kapasitas bagi perempuan hamil, perempuan lansia, juga perempuan dengan disabilitas, sehingga perempuanlah yang kemudian banyak menjadi korban. Tidak banyak perempuan yang diajar berenang. Maka ketika terjadi banjir, walaupun perempuan dan laki-laki terbawa banjir, akan tetapi laki-laki dapat selamat, sedang perempuan akan tenggelam karena tidak dibiasakan untuk mempunyai kemampuan, kapasitas untuk bisa menolong diri mereka. Persoalan berikutnya yang dihadapi perempuan terkait perubahan iklim selain bencana adalah pemenuhan air bersih dan pangan. Perubahan iklim mengakibatkan kekeringan dimana-mana. Mengingat air banyak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan domestik, maka tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan air dan pemenuhan pengelolaan pangan dibebankan pada perempuan karena peran gender yang dilekatkan pada diri mereka. Perempuan juga harus bekerja dua kali lebih keras dari biasanya di lahan pertanian. Selain itu meningkatnya gagal panen juga menyebabkan perempuan kesulitan menyediakan bahan pangan yang berkualitas bagi dirinya dan keluarganya. Meskipun demikian, perempuan tidak hanya menjadi kelompok rentan/korban tetapi perempuan juga mempunyai inisiatif untuk berkontribusi dalam proses adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan keberlanjutan sumberdaya alam/agraria. Ida mencontohkan gerakan yang dilakukan Mama Aleta Baun di Molo, NTT. Juga Ibu Talo di Sulawesi Tengah yang berjuang agar tanah dia tidak diambil oleh galian C, agar gunung tidak dijadikan tempat galian C karena di sana terdapat hutan adat yang dianggap sangat sakral oleh masyarakat adat di sana. Perempuan adalah perawat, pengelola, penjaga alamnya ketika alam dicerabut dari kehidupan mereka, artinya sama dengan mematikan kehidupan mereka. Dengan kata lain perempuan juga dapat menjadi subjek atau aktor yang berperan untuk mencegah dan mengatasi dampak sosial ekonomi dan berkontribusi dalam pembangunan. (Anita Dhewy)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Senin, 14 September 2015, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyelenggarakan pendidikan publik JP 86 SRHR & Perubahan Iklim di Gedung Pertemuan Ilmiah Universitas Hasanuddin. Pendidikan publik ini menghadirkan Prof. Dr. dr Veni Hadju, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Meisy Papayungan, Kepala Sub Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, dan Wahidah Rustam, aktivis perempuan, sebagai pembicara serta Anita Dhewy, Sekretaris Redaksi Jurnal Perempuan sebagai moderator. Pendidikan Publik JP 86 SRHR & Perubahan Iklim dihadiri oleh mahasiswa, dosen, birokrat, aktivis perempuan dan Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) Makassar. Kegiatan yang diadakan di kota Makassar ini juga mendapat perhatian baik dari publik. Beberapa LSM juga turut hadir dalam diskusi ini seperti LBH APIK kota Makassar dan Komunitas Peduli Kanker Makassar. Acara pendidikan publik ini dimulai dengan pidato dari Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan, Gadis Arivia. Dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diwakili oleh Direktur Rumah Sakit Pendidikan Unhas Dr. dr. Siti Maisuri Chalid, SpOG. Setelah itu dilanjutkan ke acara diskusi yang dipandu oleh moderator. Anita Dhewy selaku moderator memaparkan informasi-informasi kunci sebagai pendahuluan. Informasi kunci yang disampaikan berkaitan dengan terminologi SRHR dan persoalan perubahan iklim yang menjadi perbincangan di dunia internasional dalam dekade terakhir ini. Anita juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta dan SJP Makassar yang telah hadir dalam acara ini. Setelah pemaparan singkat dari moderator, sesi diskusi dimulai oleh Veni Hadju sebagai pembicara pertama. Kemudian dilanjutkan oleh Wahidah Rustam yang menjelaskan tentang perubahan iklim dan dampak langsung terhadap mobilitas perempuan serta hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan. Wahidah Rustam adalah seorang aktivis perempuan yang memiliki banyak pengalaman dalam memperjuangkan hak-hak perempuan adat, perempuan nelayan, dan perempuan di pesisir pantai. Setelah Veni Hadju dan Wahidah Rustam memaparkan materinya, materi selanjutnya disampaikan oleh Meisy Papayungan yang berbicara tentang perkembangan program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Sulawesi Selatan dan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan di kabupaten dan kota. Setelah ketiga materi selesai dipaparkan, moderator menyilakan peserta untuk mengajukan pertanyaan. Peserta dari beberapa kalangan juga turut berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. (Andi Misbahul Pratiwi)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan pemerintah dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang, termasuk dalam hal peningkatan akses kesehatan dan hak reproduksi dan seksual, demikian pernyataan Meisy Papayungan, Kepala SubBidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan & Anak pada Badan Pemberdayaan Perempuan & KB Provinsi Sulawesi Selatan dalam acara Pendidikan Publik “SRHR dan Perubahan Iklim” yang diselenggarakan Yayasan Jurnal Perempuan bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin pada Senin (14/9) di Gedung Pertemuan Ilmiah, Unhas. Lebih jauh Meisy menjelaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang saat ini sedang disusun akan memasukkan indikator perubahan iklim, kesetaraan gender dan SRHR. Sementara di level daerah, Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang salah satu pasalnya mewajibkan Pemprov untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD. Selain itu menurut Meisy, Gubernur Sulsel juga sudah mengeluarkan sejumlah surat edaran sebagai implementasi PUG, seperti Surat Edaran Gubernur Sulsel tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang mengatur agar SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyusun data terpilah gender dan anak. Surat Edaran Gubernur Sulsel perihal Penyusunan RKA-SKPD Responsif Gender Tahun Anggaran 2013. Yang dilanjutkan dengan Surat Edaran serupa untuk Tahun Anggaran 2014. Di luar itu telah dibentuk pula Forum Data Gender dan Anak yang melibatkan berbagai sektor serta Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang terdiri dari 4 SKPD penggerak yaitu Bappeda, BPPKB, BPKD dan melibatkan Inspektorat dalam pengawasannya. Menurut Meisy kemajuan yang dicapai dari berbagai kebijakan tersebut adalah meskipun secara teknis praktik ini dilakukan tetapi ketika dilakukan telaah dokumen, maka didapat temuan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan baru menyentuh level gender awareness dan gender sensitive, dan baru sebagain yang sudah mengintegrasikan perspektif gender. Misalnya pada kegiatan pelatihan untuk UKM, maka baru sebatas membedakan berapa banyak pengusaha perempuan yang menjadi target pelayanan program tersebut. Pada kasus penanganan bencana misalnya, rencana kerja anggarannya juga belum banyak menyentuh kepada program yang terkait pemenuhan hak reproduksi atau kebutuhan-kebutuhan perempuan, laki-laki dan anak. Ini adalah persoalan yang dihadapi di level provinsi. Sementara pada tataran kabupaten/kota persoalan yang dihadapi lebih berat, terutama terkait dengan siklus pergantian pejabat daerah. Meisy menambahkan bahwa PUG hanya dapat tercapai jika seluruh pemerintah kabupaten/kota mengerti dan berupaya melakukan pengintegrasian gender dalam seluruh aspek pembangunan. (Anita Dhewy)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Senin, 14 September 2015, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menyelenggarakan pendidikan publik JP 86 SRHR & Perubahan Iklim di Gedung Pertemuan Ilmiah Universitas Hasanuddin. Pendidikan publik ini menghadirkan Prof. Dr. dr Veni Hadju, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Meisy Papayungan, Kepala Sub Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Wahidah Rustam, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan sebagai pembicara dan Anita Dhewy, Sekretaris Redaksi Jurnal Perempuan sebagai moderator. Sesi diskusi pertama dimulai oleh Prof. Veni Hadju yang memaparkan tentang pentingnya pendidikan serta pemenuhan SRHR bagi perempuan. Veni Hadju menyampaikan bahwa perlu untuk memberikan kesempatan yang sama dalam akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dalam upaya mempromosikan hak-hak reproduksi. Kehamilan yang tidak direncanakan, tingginya angka kematian ibu, dan HIV/AIDS, menurut Veni Hadju merupakan beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam upaya pemenuhan SRHR perempuan. Indonesia memiliki AKI yang cukup tinggi yaitu 359, itu merupakan 10 kali lipatnya dibandingkan Malaysia. Menurutnya instrumen gender internasional sudah memiliki sejarah panjang. Instrumen internasional dimulai dari United Nations Charter pada tahun 1945, kemudian pada tahun 1948 Universal Declaration of Human Rights, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination (CEDAW) di tahun 1982, International Conference on Population and Development (ICPD) di tahun 1994 dan pada tahun 1995 ada Fourth World Conference on Women. Konvensi internasional tersebut merupakan bukti perjalanan panjang dari upaya pemenuhan hak-hak asasi dan hak kesehatan reproduksi. “Hak kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia”, papar Veni Hadju. Ia juga menyampaikan bahwa menurut penelitian, perempuan hamil di Sulawesi Selatan kurang mendapat perhatian dari pengambil kebijakan atau stakeholders. “Banyak ibu-ibu hamil yang masih bekerja di sawah dan angkat barang di pasar”, ungkap Veni. (Andi Misbahul Pratiwi)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Gadis Arivia, Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal (YJP) Perempuan memberikan pidato dalam acara pendidikan publik JP 86 SRHR & Perubahan Iklim kerjasama YJP dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG) Universitas Hasanuddin Makassar pada Senin 14 September 2015 di Gedung Pertemuan Ilmiah Universitas Hasanuddin. Gadis Arivia dalam pembicaraannya mengajak peserta untuk mempertanyakan kembali apakah kaitan antara gender dengan alam, dengan lingkungan, dengan perubahan iklim. Gadis memaparkan bahwa pada abad ke-20 isu lingkungan belum dikaitkan dengan persoalan gender, namun di abad ke-21 isu perempuan ialah juga isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang nantinya bisa melahirkan environment justice. Instrumen internasional sudah banyak yang mendorong pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dalam pembangunan. International Conference on Population and Development (ICPD) pada tahun 1994 menyepakati bahwa kesehatan reproduksi adalah persoalan populasi dan pembangunan. Kemudian instrumen internasional lainnya adalah International Planned Parenthood Federation (IPPF) di tahun 1996 yang menuliskan secara detail 12 poin hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual. “Keberhasilan pemenuhan SRHR adalah salah satu indikator kemajuan pembangunan”, Gadis menambahkan. Instrumen internasional sudah tersedia namun informasi tersebut belum sampai dengan jelas sehingga masih banyak yang belum memahaminya. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak reproduksi, pembangunan dan perubahan iklim juga masih banyak karena kita belum menganggap hal tersebut penting untuk diperjuangkan. Selama pembicaraannya Gadis juga menjelaskan mengenai JP 86 SRHR dan Perubahan Iklim yang berisi hasil riset dan pengalaman-pengalaman perempuan merawat alam. Misalnya pada tulisan Desintha D. Asriani, Gadis menjelaskan bahwa Desintha menuliskan tentang bagaimana perempuan Molo berjuang untuk mempertahankan tanah adatnya dan bagaimana penambangan bisa berakibat pada kelangkaan air dan kesehatan reproduksi perempuan. Kemudian ada juga tulisan Sri Yuliana tentang kisah perempuan Sumatera Selatan yang harus bertahan hidup dengan kondisi tanah yang sulit ditanami tumbuhan. Dalam persoalan lingkungan seringkali bahkan banyak perempuan yang menjadi aktor karena mereka mempunyai kepentingan yang besar untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga. Jadi tidak heran jika akibat dari perusakan lingkungan banyak dirasakan oleh perempuan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian juga ialah megenai pendidikan seksualitas, di dalam JP 86 SRHR & Perubahan Iklim ada tulisan Masthuriyah mengenai SRHR di pesantren. Bagi Gadis seksualitas yang ditabukan akan menjadi persoalan bagi anak-anak perempuan, karena nantinya mereka kurang pengetahuan akan Kespro. Selain memuat artikel, JP 86 juga memuat riset mengenai penolakan RUU KKG. Gadis juga turut menyayangkan tidak lolosnya RUU KKG dalam Prolegnas. Menurutnya UU KKG sangat dibutuhkan sebagai payung hukum untuk semua urusan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan gender. “Kajian-kajian tersebut telah didokumentasikan dalam JP 86 dan diharapkan bisa menjadi acuan dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan yang berperspektif gender”, Gadis memaparkan. Gadis Arivia juga mengungkapkan bahwa 19 tahun yang lalu sangat sulit untuk mencari peneliti dan penulis kajian gender untuk menulis di Jurnal Perempuan. Bahkan juga sulit untuk menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender ke masyarakat dan kalangan akademisi di universitas. Namun seiring dengan berkembangnya pendidikan gender di universitas, kini persoalan kesetaraan dan keadilan gender menjadi lebih diketahui dan dipahami oleh banyak orang. Kita juga perlu berafiliasi dengan laki-laki karena pada akhirnya kemajuan perempuan juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan. (Andi Misbahul Pratiwi)  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) bergerak di bidang penerbitan, penelitian dan pendidikan untuk memajukan kesetaraan gender di Indonesia. Sampai Agustus 2015, JP telah menerbitkan 86 edisi dengan meraih pembaca yang luas seperti akademisi, anggota parlemen, aparatur pemerintah, profesional dan kalangan umum. Menjadi hal penting bagi YJP untuk melakukan pembaharuan atau upgrade pengetahuan soal isu-isu perempuan. Pembaharuan-pembaharuan ini tentunya tidak boleh hanya terjadi didalam ruang-ruang redaksi saja. Penting bagi YJP untuk juga melibatkan seluruh elemen tim, dalam hal ini staf redaksi maupun marketing bahkan hingga level management dalam proses upgrading. Peningkatan kapasitas ini dirasa cukup penting bagi sebuah organisasi dalam hal ini YJP agar pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan staf berjalan beriringan dengan kualitas produk pengetahun YJP. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan proses kontinu yang akan berdampak pada peningkatan kualitas organisasi. Jumat, 11 September 2015, YJP melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengetahuan kepada staf yang difasilitasi oleh Sekretaris Redaksi Jurnal Perempuan, Anita Dhewy. Kegiatan peningkatan kapasitas ini dimaksudkan agar staf YJP memahami produk-produk yang telah diterbitkan. Capacity building staf ini diadakan setiap jurnal, buku, maupun novel diterbitkan. Agenda capacity building kali ini adalah membedah JP 86 SRHR & Perubahan Iklim. Model diskusi dua arah yang dimplementasikan menjadikan kegiatan capacity building dan proses diskusi didalamnya lebih dinamis. Setiap staf diharuskan membaca minimal satu artikel kemudian menjelaskannya kepada staf lainnya. Anita Dhewy selaku Sekretaris Redaksi JP memimpin kegiatan ini, dimulai dengan pemaparan atas tema besar yang diangkat pada JP 86 yaitu SRHR dan Perubahan Iklim. Anita Dhewy membahas mengenai terminologi dipakai dan alasan mengapa penting untuk mengangkat isu tentang Hak & Kesehatan Reproduksi dan Seksual (HKRS) dan Perubahan Iklim. Pegantar mengenai tema besar ini sangat penting diketahui oleh Staf YJP lainnya karena merupakan informasi kunci dalam memahami keseluruhan isi jurnal tersebut. “Penggunaan terminolgi ‘hak’ dalam kesehatan reproduksi & seksual menjadi penting karena seringkali hak kesehatan perempuan diabaikan, begitu juga dengan perubahan iklim yang menjadi isu krusial yang mulai disorot dunia”, Anita Dhewy menjelaskan. Setelah penjelasan mengenai tema besar JP 86 SRHR & Perubahan Iklim dilanjutkan dengan pemaparan masing-masing staf YJP yang berupa ulasan, pendapat, maupun kritik terhadap salah satu tulisan di dalam JP 86 yang telah mereka baca sebelumnya. Andi Misbahul Pratiwi Asisten Redaksi memaparkan poin-poin kunci dari tulisan Desintha D. Asriani yang berjudul “Perempuan Molo Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham Nifu & Pegunungan Mutis”. Penggunaan kaca mata ekofeminisme dalam tulisan Desintha tentu sangat terkait dengan tulisan Tommy Apriando yang berjudul “Perempuan Rembang Merawat Mata Air Kendeng: Kajian Dampak Tambang pada SRHR”, sehingga pemaparan berikutnya dilanjutkan oleh Anita Dhewy yang membahas tulisan Tommy. Selanjutnya Hasan Ramadhan bagian Administrasi Umum dan anggota tim Marketing YJP membedah tulisan Ahmad Badawi, “Gap SRHR dalam Kebijakan Perubahan Iklim: Studi Kasus Kapubaten Jepara dan Banyumas”. Andri Wibowo kepala tim Marketing membahas tentang tulisan Sri Yuliana “Perempuan Merawat Air, Tanah dan Keluarga: Kajian Kedaulatan Pangan di Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan”. Theresia Massang bagian Keuangan YJP menjelaskan tentang tulisan Tiyas Nur Haryani yang berjudul “Kerentanan Ibu Rumah Tangga: Responsivitas Gender dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Surakarta. Kegiatan ini berlangsung interaktif dan berakhir dengan diskusi mengenai ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia yang lagi-lagi perempuan menjadi aktor dalam isu lingkungan. Seperti yang dilakukan mama Aleta untuk mempertahankan tanah leluhurnya yang mempunyai filosofi mendalam bagi masyarakat Molo. Mengutip dari mama Aleta bahwa alam tempat mereka (masyarakat Molo) tinggal adalah simbol Identitas mereka, maka diharapkan capacity building ini dapat mengakomodir semua bidang pekerjaan di YJP sehingga tim YJP tidak kehilangan identitas sebagai pejuang kesetaraan yang mumpuni dalam hal pengetahuan. Salam Pencerahan dan Kesetaraan. (Andi Misbahul Pratiwi) |

Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

June 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed