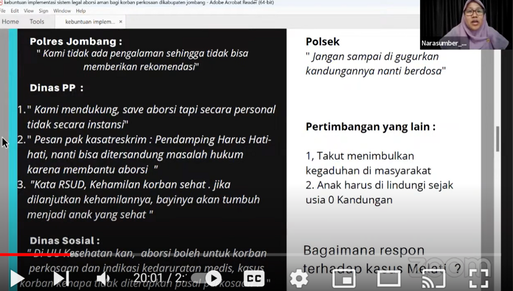

Dok. IPAS Dok. IPAS Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang mengatur bahwa aborsi dapat diakses oleh korban perkosaan, kenyataannya kebanyakan korban tidak benar-benar bisa mengaksesnya. Hal ini terjadi karena adanya hambatan pelaksanaan, salah satunya karena batas maksimal dibolehkannya aborsi yang pendek, yaitu sampai usia kandungan 6 minggu (berdasarkan UU Kesehatan) atau 12 minggu (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana—KUHP Baru). Webinar ini diselenggarakan untuk membahas gagasan untuk mengubah batas maksimal menjadi 14 minggu, yang menghadirkan berbagai perspektif mulai dari pendamping korban, tenaga kesehatan, dan tokoh agama. . Diskusi ini diselenggarakan oleh Yayasan IPAS Indonesia secara daring pada Senin (22/5/2023) lalu. Pembicara yang hadir adalah para praktisi kesehatan yang telah mumpuni dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka adalah Ana Abdillah, S.H.I (Women Crisis Centre—WCC Jombang), dr. Oktavinda Safitry, SpFM, MPdKed (Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia), dan dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP, SH, MH (Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia), dengan dimoderatori dr. Sandra Suryadana (Dokter Tanpa Stigma). Hadir juga para penanggap, yaitu Zumrotin K. Susilo (Yayasan Kesehatan Perempuan), dr. Ilyas Angsar, SPOG(K) (Pokja KB Kespro POGI), dr. Marcia Soumokil, MPH (Yayasan IPAS Indonesia), dan Dr. Maria Ulfah Anshor, M. SI (KUPI). Pemaparan pertama diberikan oleh Ana Abdillah dari WCC Jombang. Ana Abdillah memaparkan tentang hambatan struktural dalam penyelenggaraan layanan aborsi legal bagi korban perkosaan di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Jombang, berangkat dari catatan mekanisme koordinasi yang disusun berdasarkan pendampingan yang dilakukan aktivis di lapangan. Ia menyampaikan beberapa studi kasus, salah satunya kasus korban perkosaan anak SD yang mengakibatkan kehamilan. Keluarga sudah mengupayakan hak aborsi aman dan legal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, tetapi tidak membuahkan hasil. Ana menceritakan kasus lain, yaitu kasus perkosaan terhadap anak 12 tahun. Sehari sebelum melakukan pengaduan ke WCC Jombang, korban melapor ke kepolisian, tetapi pihak kepolisian menekankan bahwa korban tidak boleh melakukan aborsi. WCC Jombang bersurat dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan bedah kasus lintas stakeholder, yang meliputi pemerintah daerah Kabupaten Jombang, lembaga layanan pemerintah, RSUD, advokat, dinas sosial, dan WCC Jombang, juga berkoordnasi dengan Kementerian Sosial dan Puskesmas, serta tokoh agama. Saat itu kondisinya batas usia untuk melakukan aborsi legal dan aman bagi korban KS masih batas maksimal 6 minggu. Ana Abdillah bercerita bahwa puskesmas tempat korban tinggal tidak berani memberikan rujukan ke faskes yang lebih tinggi. Ketika akhirnya berhasil mengakses RS pun, tenaga kesehatan di RS tersebut menganjurkan untuk melanjutkan kehamilan atas dasar “korban bertubuh bongsor, sehat, kehamilan akan sehat jika dilanjutkan”. Ana Abdillah memaparkan kutipan-kutipan pernyataan subjektif dari berbagai pihak terkait yang turut menghambat akses korban KS kepada layanan kesehatan seksual dan reproduksi berkeadilan: Ana Abdillah menyampaikan bahwa menjadi PR penting bagi Kementrian Kesehatan salah satunya adalah untuk menerapkan sistem yang lebih memperhatikan hak-hak korban. Saat ini masalah struktural membuat perempuan, bahkan yang usia anak, berada di posisi yang semakin pelik. Sudah menjadi korban kekerasan seksual, perempuan dan anak perempuan korban perkosaan yang mengalami Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) juga menjadi korban buruknya sistem kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia. Perspektif Dokter: Perlindungan dari Kriminalisasi dan Hukum Berkeadilan Gender dr. Oktavinda Safitry menceritakan pengalaman dokter dalam kasus aborsi korban perkosaan yang disetujui dapat mengakses aborsi, kemudian terdapat kendala ketidakjelasan mengenai dana. Karena ternyata aborsi bagi korban perkosaan tidak dapat diakses menggunakan BPJS. “Begitu kita tanya ke Kemkes, Kemkesnya juga bingung,” ucap dr. Oktavinda. Menurutnya, aturan mengenai aborsi untuk korban perkosaan harus dibuat terpisah agar memperjelas mekanisme. Pihak tenaga kesehatan juga butuh perlindungan karena ada ancaman kriminalisasi. Aturan perlu jelas mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, siapa yang mengerjakannya, di mana dikerjakannya, termasuk perlindungan hukumnya seperti apa. dr. Erfen Gustiawan Suwangto menjelaskan terkait prinsip keadilan kesehatan seksual dan reproduksi. Merangkum pernyataan dari dokter-dokter obgyn, menurutnya tidak mungkin memberikan layanan aborsi legal dan aman pada kasus perkosaan dengan waktu sependek 6 minggu. Apalagi jika kasusnya korban usia anak, yang tentunya mengalami trauma psikologis dan belum tentu memahami soal kehamilan. Ia pernah bertanya kepada DPR, apakah sesungguhnya aborsi benar-benar diizinkan, karena waktu 6 minggu tersebut tidak aplikatif. Menurutnya, perlu juga mempertimbangkan agar berbagai hukum terkait saling berkomunikasi dan tidak bertentangan. Jadi, hukum terkait aborsi bagi korban KS ini perlu dikaitkan juga misalnya dengan UU TPKS. dr. Erfen juga menyentuh pembahasan stigma dalam isu kesehatan seksual dan reproduksi. Misalnya, angka HIV di Indonesia bukan tertinggi pada pekerja seks, melainkan pada ibu rumah tangga, terutama kasus suami menularkan ke istrinya. Menurutnya, yang melakukan aborsi pun banyak yang pasangan suami-istri, berbeda dengan stigma yang membayangkan isu remaja dan seks bebas dan pekerja seks. Yang ingin ia sampaikan adalah, jangan sampai malah menstigma anak korban perkosaan. dr. Erfen kemudian menjelaskan bahwa pembahasan tidak dapat dilepaskan dengan masalah peran gender dan bahwa hukum yang mengatur akses aborsi bagi korban KS merupakan bagian dari hukum berkeadilan gender. Tanggapan: Berbagai Pro dan Kontra Zumrotin K. Susilo, aktivis senior dari dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) menceritakan bahwa ia mengawali proses UU Kesehatan 2009 dari 2001, yang berarti baru 8 tahun sampai berhasil menjadikan hukum tersebut. Ia harus mengajak anggota DPR perempuan setiap minggu sehingga mereka memiliki wawasan dan mendukung disahkannya UU Kesehatan tersebut. Ia bercerita bahwa saat itu para aktivis meminta batas waktu 12 minggu, tetapi yang disetujui hanya dapat 6 minggu. Peraturan Pemerintah yang semestinya terbentuk maksimal dua tahun setelahnya pun baru muncul lima tahun setelahnya. Ia menyatakan bahwa menurut aturan, aborsi harus dilakukan di tempat layanan kesehatan yang ditunjuk, tetapi sampai saat ini Kementerian Kesehatan belum menunjuk tempat yang sah. Meskipun diubah menjadi 14 minggu, menurutnya akses akan tetap sulit diberikan jika penunjukan ini masih tidak jelas. Berbeda dengan kebanyakan pembicara yang hadir, dr. Ilyas Angsar menyatakan ketidaksetujuannya mengenai wacana pengubahan batas maksimal. Ia menyampaikan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia (POGI) menentang perubahan ke 14 minggu, mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena sebagai Muslim mereka perlu mengikuti ulama. Selain itu, menurutnya aborsi pada usia kehamilan 14 minggu sudah merupakan pembunuhan. Ia bercerita bahwa POGI sudah meminta naskah akademik tentang aborsi atas indikasi medis dan perkosaan, dan menyatakan bahwa psikiater pun tidak menyarankan aborsi karena konseling bisa dilakukan kepada korban-korban perkosaan. Intinya, menurutnya IDI, POGI, dan Kementerian Kesehatan berpegang pada batas maksimal 6 minggu. Dr. Maria Ulfah Anshor diminta merespons dr. Ilyas yang mewakili pihak yang menolak 14 minggu atas dasar etika dan agama. Menurutnya, hasil dari KUPI salah satunya adalah menjaga jiwa korban kekerasan seksual. Menurut Islam, kekerasan seksual pada perempuan adalah tindakan zalim, kejahatan yang mengakibatkan kerusakan fisik, psikis, dan sosial bagi korbannya. Harapannya adalah UU TPKS bisa menjadi payung hukum yang memperkuat pelayanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual termasuk perkosaan. Ia menjelaskan bahwa penyalahan korban bertentangan dengan larangan Allah untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Ia membahas kembali bagaimana kasus yang diangkat Ana Abdillah menampilkan kekerasan berlapis yang dialami korban. Ia menjelaskan bahwa kasus ini dapat dibahas menggunakan fiqih Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dan jika mengacu pada beban psikologis dan psikiatris korban, pengguguran kandungan dipandang lebih kecil risikonya dibanding melanjutkan kehamilan. Sebab KTD mengancam nyawa korban perkosaan. Rekomendasi yang ia sampaikan adalah agar pandangan keagaman bisa menjadi rujukan, yaitu pandangan keagaman yang menjamin kemaslahatan bagi korban dan menjamin akses keadilan bagi korban.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan dr. Marcia Soumokil kemudian meluruskan bahwa fokus diskusi ini adalah hak aborsi untuk perempuan dan anak yang menjadi korban perkosaan. Menurutnya, mereka sering mengalami stigma berganda, dan kesulitan mendapatkan layanan. Itu sebabnya UU TPKS hadir agar korban dapat mendapatkan penanganan, perlindungan, dan rehabilitasi. Dari cerita pemberi layanan, menurutnya pada semua kasus korban telah mengalami kehamilan berusia di atas 6 minggu, karena itulah secara implementasi batas maksimal dianggap perlu diubah. “Apa yang bisa kita lakukan?” dr. Marcia meyatakan, “Agar kejadian kekerasan seksual tidak menghentikan masa depan korban.” Dari diskusi tersebut, penting kita ingat bahwa perjuangan agar korban perkosaan dapat mengakses aborsi masih memiliki banyak PR besar mulai dari kebijakan, tata laksana, dan yang tidak kalah penting juga stigma yang ada di pikiran berbagai pihak terkait. Stigma ini menjadi landasan bagi berbagai pihak yang membuat mereka mengambil tindakan tidak adil terhadap korban perkosaan. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kejahatan yang mengganggu fisik, psikis, dan sosialnya, tetapi juga kembali menghadapi ketidakadilan yang mengancam masa depannya. (Asri Pratiwi Wulandari)

Comments are closed.

|

Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

June 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed