Sidang eksaminasi tersebut diselenggarakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Jakarta, Kamis (12/8/2021), dengan menghadirkan beberapa pakar hukum, pendidikan, dan aktivis hak asasi manusia. Para ahli tersebut memberikan pandangan mereka terhadap putusan MA pada 3 Mei 2021 yang mengabulkan permohonan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat untuk dilakukan uji materil terhadap SKB 3 Menteri.

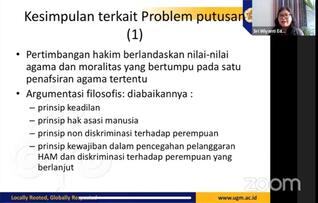

SKB atau Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama yang dikeluarkan 3 Februari 2021 berisi sejumlah aturan, termasuk aturan bahwa sekolah negeri tidak boleh mewajibkan siswi untuk memakai seragam yang identik dengan agama tertentu seperti jilbab. Pakar hukum Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan putusan tersebut mengabaikan realitas bahwa perempuan menjadi korban atas kebijakan yang diskriminatif. “Yang menjadi penting lagi dalam konteks diskriminasi berbasis gender adalah adanya prasangka buruk terhadap perempuan yang tidak pakai jilbab, dan dianggap sebagai perempuan yang tidak bermoral,” tambahnya. SKB ini ditetapkan setelah ada sejumlah siswi non Muslim di SMK Negeri 2 Padang yang menolak aturan wajib memakai jilbab di sekolahnya dan berani menyuarakan di ruang publik. Pakar pendidikan Henny Supolo mengatakan bahwa majelis hakim Mahkamah Agung telah keliru dalam keputusannya karena pemaksaan memakai seragam sekolah dengan atribut agama tertentu mengabaikan hakikat pendidikan yang mengutamakan kepentingan anak dan berpotensi intoleransi serta menjadikan anak merasa tidak nyaman. “Hal ini cenderung meniadakan sebagian dari perkembangan anak, yang justru sangat penting membiasakan murid memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya,” ujar Henny. Selain itu, Henny juga mengatakan bahwa putusan MA itu tidak sensitif dengan realitas masyarakat Indonesia beragam. Menurut Henny, pengajaran dan budaya sekolah untuk meningkatkan keimanan dan akhlak mulia harus tetap berpedoman pada prinsip demokrasi, berkeadilan, non diskriminatif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Eksaminator berikutnya, dosen hukum, Al Khanif, mengatakan pengakuan sebagian orang dari kelompok minoritas bahwa mereka tidak merasa terpaksa tidak dapat dianggap sebagai sebuah kerelaan. Menurutnya, dalam sejarah tidak pernah ada kelompok minoritas yang secara sukarela menyerahkan sebagian atau mungkin salah satu haknya, seperti hak berpakaian, karena pengakuan tersebut bisa jadi hanya sebagai sebuah “ekspresi dimana anggota kelompok minoritas itu tidak mampu menjelaskan kepada publik bahwa mereka sebenarnya terpaksa. Ini yang saya kira tidak diperhatikan oleh hakim.” Kelompok advokasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) yang diwakili oleh peneliti HRW Indonesia, Andreas Harsono, juga memberikan pandangan mereka atas kewajiban memakai jilbab di sejumlah daerah di Indonesia, dengan memutarkan video pendek lima menit yang berisi kesaksian sejumlah perempuan dan anak perempuan yang trauma akibat menghadapi tekanan sosial untuk mengenakan jilbab di tempat kerja dan sekolahnya. Andreas mengatakan kesaksian tersebut didapatkan selama penelitian yang mewawancarai lebih dari 100 anak dan perempuan dewasa di 15 provinsi. Penelitian itu mengkaji setidaknya 62 peraturan aturan berpakaian yang diskriminatif bagi para siswi dan pegawai negeri perempuan di seluruh Indonesia, termasuk dua peraturan nasional untuk seragam sekolah dan seragam Pramuka. Menurut catatan HRW, saat ini ada 24 provinsi di Indonesia dimana peraturan ini wajib. Eksaminator Ninik Rahayu mengatakan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan khususnya terkait dengan pakaian harus terus didengungkan. “Hal ini termasuk juga dengan mengajak teman-teman di Mahkamah Agung untuk lebih tahu, karena mereka menjadi palang pintu terakhir untuk memberikan keadilan,” ujar Ninik. (**) Comments are closed.

|

Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

June 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed