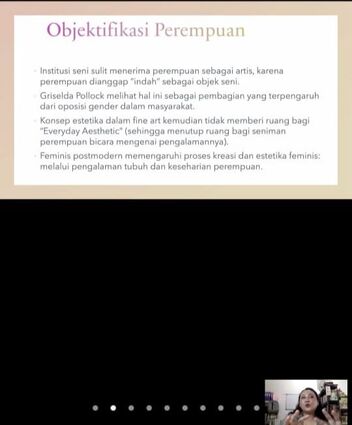

Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2021, Komunitas Mahasiswa Filsafat (Komafil) bekerja sama dengan Jurnal Perempuan, menyelenggarakan sebuah diskusi publik dengan tema “Membongkar Hegemoni Maskulin: Gerakan Perlawanan Perempuan dalam Seni” (12/03). Diskusi yang diadakan daring ini menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu: Syarif Maulana S.IP, MI.Kom (Inisiator “Kelas Isolasi”), Aprina Murwanti PhD, S.D (Dosen Pendidikan Seni Rupa UNJ/ Pekerja Seni Profesional), dan Ikhaputri Widiantini, M.Si (Dosen Program Studi Ilmu Filsafat – Universitas Indonesia). Sebagai pembuka diskusi, Syarif Maulana memaparkan berbagai aliran dalam seni, khususnya yang berkembang di Eropa. Syarif Maulana menjelaskan perdebatan antara seni yang berwatak borjuis yang kemudian dikritik oleh seni aliran realisme sosial yang memberikan agenda perubahan dalam karya seni. Syarif Maulana menjelaskan beberapa praktik seni yang digunakan untuk membongkar konsumerisme di dalam kapitalisme. Mengutip Linda Nochlin, Syarif Maulana menjelaskan untuk terjun dalam dunia seni seorang perempuan membutuhkan individualitas yang memberontak terhadap masyarakat dan menolak peran gender yang dilekatkan kepada perempuan, seperti menjadi istri atau ibu. Sehingga peminggiran perempuan di dalam seni bukan disebabkan oleh hormon atau kondisi biologis perempuan, melainkan akibat dari institusi dan sistim pendidikan yang ada. Narasumber kedua, Apriani Murwanti mengangkat bahwa perbedaan karakter figur perempuan yang diproduksi oleh laki-laki dan perempuan menggambarkan praktik maskulinitas dalam seni di Indonesia. Menurut Apriani Murwanti, perupa laki-laki, dengan contoh karya lukisan, cenderung menggambarkan figur perempuan dari kacamata laki-laki dengan tubuh yang cantik sebagaimana gambaran cantik yang berkembang di dalam masyarakat. Ia memberi contoh bagaimana Basuki Abdullah menggambarkan Nyi Roro Kidul sebagai sosok yang cantik dan berkuasa. Sementara perupa perempuan, menurut Apriani Murwanti, menampilkan sosok perempuan yang lebih beragam dan ditampilkan berdampingan dengan alam. Karya-karya perupa perempuan pasca tahun 2000 menampilkan pesan-pesan yang lebih ekspresif. Apriani menceritakan bagaimana karya seni perupa perempuan sempat dilarang menampilkan simbol ‘lingga-yoni’ yang merupakan simbol kelamin laki-laki dan perempuan. Contoh ekspresi dalam karya perupa perempuan lainnya adalah ‘Butter Dance’, karya Melati Suryodarmo, berupa sebuah tarian di atas lantai yang dilapisi mentega. Karya ini menggambarkan kekuatan perempuan dalam menghadapi kejatuhan. Dalam penutup presentasinya Aprina Murwanti mengingatkan bahwa dimensi kesetaraan gender tidak cukup dilihat dari perupa atau pekerja seni, tetapi juga rantai produksi di dalam produksi seni, seperti kurator, pendidik, jurnalis, dan sponsor. Situasi hari ini, menurut Aprina Murwanti cukup berpihak kepada perempuan, namun masih perlu didukung oleh berbagai aktor dalam rantai produksi seni tersebut. Ikhaputri Widiantini dalam diskusi memaparkan presentasi yang berjudul ‘Abjeksi Tubuh Horor Perempuan Seni dan Suara Perempuan’. Ikhaputri menyatakan bahwa studi feminisme menjadi penting sebab memberi perhatian terhadap peminggiran perempuan dalam seni dan filsafat. Konsep estetika dalam seni, khususnya seni tinggi, tidak memberikan ruang bagi ‘everyday asthetic’, seni hanya menempatkan tubuh perempuan sebagai objek yang ‘indah’. Menurut Ikhaputri, sebagai respons terhadap peminggiran pengalaman perempuan dalam seni, feminisme post-modern kemudian berusaha mempengaruhi proses kreasi seni dengan mengangkat pengalaman perempuan yang personal dengan mengangkat “tubuh yang mengerikan”. Menurut Ikhaputri, pengalaman personal perempuan yang ditampilkan dalam seni kerap dianggap sebagai sebuah abjek yang menghasilkan perasaan horor. Misalnya gambaran perempuan sebagai kuntilanak, peristiwa menstruasi, yang secara estetis dianggap horor atau menjijikan. Abjek menjadi pemahaman penting dalam teori seni dan feminisme, sebab kehadiran abjek adalah subversi/perlawanan terhadap pemaknaan yang telah dianggap tetap dan stabil. Dalam feminisme, seni abjek menyuarakan suara dan pengalaman yang didiamkan dan disembunyikan dari masyarakat. Ikhaputri mempercontohkan kisah ‘Si Manis Jembatan Ancol’ sebagai perwujudan seni abjek. Kisah ini dianggap sebagai sosok yang horor, padahal kisah ini sesungguhnya menggambarkan pengalaman kekerasan seksual terhadap perempuan. Ikhaputri menggunakan pemikiran Julia Kristeva untuk menjelaskan konsep ‘abject’ sebagai proses estetis. Rasa rasa jijik (disgust) terhadap tubuh dan pengalaman perempuan merupakan pengalaman estetis yang positif, sebab emosi yang ditimbulkan oleh karya seni sebagai bagian dari pemahaman dan apresiasi. Abject kemudian mengubah pengalaman audiens terhadap ambiguitas pengalaman perempuan di dalam karya seni. Menutup presentasinya Ikhaputri menjelaskan bahwa ambiguitas pengalaman perempuan yang diangkat dalam karya seni akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan baru terhadap peniadaan (void) terhadap pengalaman perempuan. Seni menjadi penting bagi feminisme karena merupakan jembatan interaksi bagi perempuan yang bersuara lewat karya. (ANS) Comments are closed.

|

Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

June 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed