KAFFE September 2023: Mengenali Partisipasi Politik Perempuan Melalui Lensa Budaya Politik11/9/2023

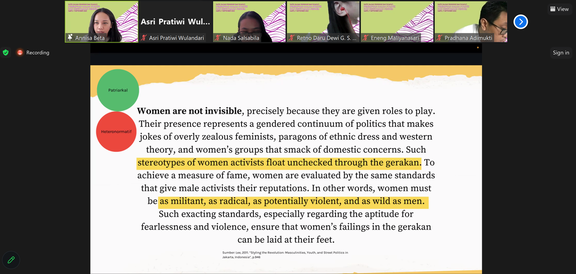

Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Masih dalam rangka bersiap-siap menghadapi tahun politik, JP mengundang Annisa R. Beta untuk mendiskusikan topik “perempuan dalam politik dan kesetaraan gender” dalam KAFFE September yang diadakan pada Sabtu pagi, 9 September 2023. Kelas diadakan secara daring melalui Zoom. JP sengaja mengundang Annisa sebagai akademisi kajian budaya untuk mengupas pertanyaan-pertanyaan terkait partisipasi perempuan dalam politik: Budaya politik seperti apa yang menjamin partisipasi perempuan dalam politik Indonesia? Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memastikan partisipasi perempuan dalam ruang politik? Apa saja tantangan dalam mewujudkan partisipasi perempuan dalam politik yang adil gender? Kemudian, praktik baik partisipasi perempuan dalam politik seperti apa yang dapat kita pelajari dan replikasi dalam konteks saat ini? Seperti yang Annisa sampaikan, tentu pertanyaan-pertanyaan ini tak hanya penting untuk dipikirkan dalam konteks menyambut tahun politik. Annisa memulai pemaparan dengan pembahasan terkait apa itu budaya politik. Pertama-tama ia menjelaskan definisi budaya, yaitu sesuatu yang terbentuk kita menggunakan dan mengubah sumber daya di sekitar menjadi berbagai objek dan praktik yang penuh makna dan simbol. “Melalui budaya, kita mendefinisikan berbagai versi mengenai apa itu hidup yang baik,” jelasnya. Kemudian, orang-orang berkontestasi dan negosiasi mengenai makna kehidupan, karena itulah budaya sesungguhnya politis. Memulai dengan definisi tersebut, Annisa mengajak peserta untuk bersepakat bahwa praktik politik ada dalam keseharian, meskipun seringkali tidak diakui. Meskipun politik paling jelas terjadi dalam pemerintahan atau pemilihan umum, menurutnya politik sesungguhnya hadir dalam berbagai kontestasi dan negosiasi kehidupan sehari-hari. Ia mengaitkan reduksi makna politik hanya pada panggung politik formal tersebut sebagai produk dari sejarah politik Indonesia, yaitu bagaimana selama 30 tahun Orde Baru, negara dikondisikan untuk fokus hanya pada pembangunan, perbaikan ekonomi, menjadikan masyarakat Indonesia ‘floating mass’. Terkait dengan budaya politik dan perempuan, Annisa juga menjelaskan bahwa perempuan menjadi kelompok yang paling jelas diatur oleh budaya politik Orde Baru. Selama rezim itu, femininitas didefinisikan sebagai yang domestik, yang menurut, yang paham peranannya sebagai ibu dan istri yang baik. Perempuan yang melawan idealisme femininitas tersebut dianggap monster/beast/maniac, dan keluar dari kodratnya sebagai ibu. Hal ini dicontohkan dengan bagaimana perempuan yang berpolitik seperti Gerwani didemonisasi dan dihancurkan segala rupa. Mengenai perubahan imaji partisipasi politik perempuan pada masa kini, Annisa mengamati bahwa banyak nilai, norma, dan makna mengenai peran perempuan di masyarakat yang masih belum berubah meskipun situasi politik lebih bebas dan demokratis. Maka, meskipun perempuan sudah lama terlibat dalam politik, kita masih memiliki masalah keterwakilan perempuan dalam parlemen yang belum maksimal. Dalam pembahasan selanjutnya, Annisa mengajak peserta untuk menelusuri kembali trayek partisipasi perempuan dalam politik Indonesia, yang menurutnya sudah lebih 100 tahun. Misalnya, perempuan terlibat dalam gerakan antikolonial, pada masa pascakolonial pun aktif berpolitik tetapi kemudian mengalami pengancuran pada masa Orde Baru seperti yang terjadi pada Gerwani. Annisa juga memberi contoh gerakan politis perempuan dari kelompok beragama pada masa itu, yaitu perempuan-perempuan Muslim yang melawan pelarangan jilbab di berbagai ruang pada masa Orde Baru. Ia menilai, gerakan politis perempuan dalam kelompok beragama yang dianggap konservatif semacam itu sering luput diakui sebagai partisipasi politik. Ia kemudian membahas bagaimana aksi-aksi politis perempuan seperti “Suara Ibu Peduli” juga seringkali luput diakui karena tidak disebut. “Kalau kita buka surat kabar tahun 98, perempuan di mana-mana, bukan hanya menonton, justru menjadi yang terdepan, berorasi. Namun pada momen-momen perempuan memimpin protes saat itu, mereka tidak disebut ‘perempuan’,” jelas Annisa. Untuk contoh partisipasi perempuan terkini, ia juga menjelaskan bagaimana pada kontroversi terkait Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2016 silam, perempuan juga berpartisipasi dalam mobilisasi yang dilakukan oleh kelompok beragama. Melalui fenomena tersebut, Annisa menilai bahwa kurangnya perspektif dekolonial seringkali membuat kajian terdahulu tidak mengidentifikasi partisipasi politik perempuan dalam konteks kelompok konservatif. “Bukan merayakan diskriminasi, tetapi kita perlu melihat juga bagaimana perempuan dalam keorganisasian keagamaan berpartisipasi dalam kontroversi politik elektoral masa itu.” Annisa menyimpulkan bahwa masalahnya bukan apakah perempuan berpartisipasi politik, melainkan penghargaan dan pengakuan akan partisipasi politik perempuan. Selama ini perempuan selalu terlibat aktif dalam politik, hanya saja praktik-praktik politisnya tidak diakui oleh budaya politik Indonesia yang partiarkal, heteronormatif, dan ageist. Terkait hal ini, Annisa membagikan hasil temuan kajian etnografi aktivis 1998, yaitu bagaimana perempuan yang berpolitik dinilai melalui standar maskulin; perempuan harus militan, radikal, berpotensi melakukan kekerasan, dan liar seperti aktivis laki-laki untuk diakui sebagai aktivis politik. Annisa mengamati bahwa penilaian maskulin seperti itu masih terjadi. Ia menceritakan diskursus yang berkembang ketika ada perempuan aktivis yang meninggal di Myanmar. Ada yang menganggap aktivis tersebut sebagai aktivis yang sesungguhnya, sementara aktivis yang menari dan menggunakan TikTok di Indonesia dianggap tidak mengerti politik dan tidak diakui sebagai aktivis politik sungguhan. Annisa menilai, ada anggapan bahwa seorang aktivis seolah harus mengalami semacam kekerasan untuk diakui bahwa mereka berpolitik secara serius. Selain tidak diakui, perempuan yang berpolitik juga mengalami kekerasan berbasis gender. Annisa mencontohkan berbagai bentuk ujaran seksis di media yang ditujukan pada Tsamara Amany.

Usai pemaparan, Annisa mengajak peserta berbagi tentang praktik baik partisipasi politik perempuan di sekitar kita. Diskusi berjalan ramai, diikuti dengan sesi tanya-jawab yang tak kalah meriah. Para peserta membagikan tantangan dan pengalaman di ranah masing-masing, mulai dari lingkup keseharian, lembaga humanitarian, sampai lingkup politik formal. Peserta yang merupakan politisi praktis misalnya menceritakan pengalamannya mendapati ketidakpahaman pemerintah terkait penggunaan anggaran pengarusutamaan gender. Dari KAFFE kali ini, dapat dipahami bahwa ada berbagai praktik politis yang seringkali tidak diakui. Pemaknaan partisipasi politik yang terlalu sempit tersebut juga berpengaruh pada masalah keterwakilan perempuan, sebab politik dianggap seperti sesuatu yang jauh dengan perempuan. Daripada mempertanyakan apakah perempuan berpartisipasi dalam politik, ternyata lebih tepat untuk menginvestigasi, partisipasi politik perempuan apa saja yang selama ini tidak diakui. (Asri Pratiwi Wulandari) Comments are closed.

|

Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

June 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed