Ina Salma Febriany Dosen Universitas Islam At-Thahiriyah [email protected] Judul Buku : Ensiklopedia Muslimah Reformis (Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi) Penulis : Musdah Mulia Kota Terbit : Jakarta Penerbit : Dian Rakyat Tahun Terbit : 2019 Halaman : xxiv+772 Sebagai makhluk yang tidak hanya memiliki prestasi spiritual di hadapan Tuhan, perempuan juga dianugerahkan prestasi sosial yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sama-sama diberikan pahala atas kebaikan yang mereka upayakan. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat, Alquran mengulang lafadz ash-sha>lihi>n (laki-laki yang berbuat kebajikan) dan ash-sha>liha>t (perempuan yang berbuat kebajikan) yang akar kata keduanya sama yaitu sha-lu-ha, yasluhu, shalih atau secara definitif berarti orang-orang yang terus-menerus mengupayakan kebajikan.  Dewi Setya (Alumni Ilmu Hubungan Internasional) [email protected] Judul Buku : Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security Penulis : J. Ann Tickner Kota Terbit : New York Penerbit : Columbia University Press Tahun Terbit : 1992 Perjalanan Feminisme sebagai pemikiran sebenarnya telah cukup panjang, berkisar akhir abad 18, beriringan dengan pecahnya revolusi Eropa-Amerika, meskipun istilahnya baru terkenal di abad 19-an (Peter Hough, 2015). Feminisme sebagai perspektif dalam disiplin Hubungan Internasional (HI) baru muncul akhir abad 19, bisa dikatakan hal ini cukup telat dibanding pengakaran feminisme dalam disiplin ilmu sosial lainnya.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Silenced atau Dogani (2011) merupakan film asal Korea Selatan yang mengangkat tema tentang pelecehan seksual dalam lingkungan sekolah tunarungu. Film yang diadaptasi dari kisah nyata ini menceritakan tentang seorang guru baru, Kang In Ho, yang memperjuangkan keadilan hukum untuk murid-muridnya di sekolah tunarungu yang mengalami kekerasan seksual. Selama bertahun-tahun, ketiga murid yang tunarungu tersebut disiksa dan diperkosa oleh Kepala Sekolah, Kepala Keuangan Sekolah, dan seorang Guru. Menariknya, film ini tidak hanya menampilkan korban perempuan saja, melainkan memperlihatkan juga bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual. Harta dan tahta yang dimiliki oleh pelaku dalam film ini, membuat mereka berhasil lolos dari persidangan dengan hukuman yang sangat kecil. Hukuman paling lama yang diberikan hakim kepada pelaku adalah 8 bulan penjara dan 2 tahun masa percobaan. Dalam film ini sangat ditampilkan bagaimana pelaku menggunakan kuasa mereka untuk melakukan kecurangan dan suap kepada pihak berwajib, serta betapa kuatnya kuasa uang terhadap sistem peradilan di Korea Selatan. Selain itu, ditampilkan juga bagaimana trauma, rasa putus asa, dan depresi yang dialami oleh korban kekerasan seksual, terlebih saat mereka mengetahui bahwa pelaku pelecehan tersebut mendapat hukuman yang tidak setimpal dengan penderitaan yang mereka alami. Film Silenced yang diproduksi tahun 2011 adalah film adaptasi dari sebuah novel yang ditulis berdasarkan kisah nyata oleh Gong Ji Young. Inspirasi penulisan novel diambil dari kejadian pelecehan seksual yang terjadi di dalam sekolah tuli Gwangju Inhwa tahun 2005. Pelecehan dilakukan oleh beberapa guru dan Kepala Sekolah terhadap beberapa murid-murid di bawah 13 tahun. Mirip seperti digambarkan dalam film, saat kejadian terbongkar, beberapa pelaku hanya mendapat hukuman yang ringan sedangkan sisanya dibebaskan. Namun, terungkapnnya kasus pelecehan ini di tahun 2005 tidak mendapat sorotan penting dalam media, sehingga tidak terlalu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah saat itu. Baru di tahun 2011, melalui film Silenced dan dorongan publik terhadap pelecehan seksual anak di bawah umur, pemerintah pun akhirnya bergerak untuk menutup sekolah Gwangju dan merevisi RUU tentang pelecehan seksual, menjadi “Dogani Law”. Secara spesifik, isi kebijakan tersebut menambahkan tuntutan perihal hukuman yang lebih berat untuk pelaku kekerasan seksual, terutama bagi mereka yang melecehkan anak di bawah 13 tahun dan penyandang disabilitas. Terlepas dari kepentingan-kepentingan politik pemerintahan di Korea Selatan tahun 2011, dapat dikatakan kalau film merupakan salah media yang efektif dalam menyampaikan propaganda atau kritik terhadap masyarakat dan pemerintah. Film Silenced merupakan salah satu contoh nyata yang ada. Sebelumnya banyak orang, termasuk pemerintah, tidak terlalu memperhatikan tragedi yang terjadi di tahun 2005, namun saat kejadian tersebut diadaptasi menjadi sebuah film di tahun 2011 membuat banyak pihak bergerak terkait isu pelecehan seksual, termasuk pemerintah.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi "What is bigger picture, the bigger picture of the white man! Can you see that we are not all alike except to white eyes?" - Chimamanda Ngozi Adichie dalam Half of The Yellow Sun. Saya senang dengan perkembangan feminisme yang semakin subur di Indonesia. Beberapa media daring pop mulai banyak memproduksi tulisan untuk membongkar tentang konstruksi gender yang muncul di sekeliling kita dan saya sangat menyukai atmosfer semakin banyak penulis tentang gender dan feminisme. Namun di satu sisi, feminisme harus selalu dikritisi karena selayaknya ilmu pengetahuan, feminisme butuh kritik untuk terus berkembang. Saya sangat terganggu dengan wacana terkini terkait feminis pascakolonial yang mengerdilkan wacana feminisme sebatas rasisme dan tuduhan anti kulit putih. Benar adanya bahwa feminis kulit hitam telah mengkritik dengan keras dan menghancurkan bangunan feminisme gelombang pertama dan kedua yang cenderung white-middleclass-centric. Tapi, ada banyak hal yang harus menjadi catatan. Saya dikejutkan dengan topik bahasan anti-kulit putih, teriak bule rasis tapi di satu sisi selalu mencari pasangan kulit putih. Setiap kali saya mau mengkritik hal ini, dialog ditutup dengan block (percakapan di media sosial). Buat saya, wacana feminisme pascakolonial di internet hari ini tidak membahas apalagi menyelesaikan masalah pascakolonialisme yang benar-benar terjadi. Menurut saya, analisis feminisme pascakolonial yang muncul cenderung berkembang dari para feminis yang egois dan diskursusnya terbatas pada apa yang merugikan dirinya secara personal saja. Padahal, analisis pascakolonial menuntut untuk terlibatnya variabel ekonomi, sosial dan politik internasional yang menyebabkan ketimpangan sosial yang hari ini terjadi. Esai ini ditulis untuk mengkritik dikursus pascakolonial dalam bahasan feminisme di Indonesia hari ini. Kebangkitan Feminisme yang "Egois"? Hari ini, pengarusutamaan gender menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan Indonesia. Walau kebijakan tersebut sudah muncul sejak pemerintahan presiden Abdurahman Wahid, penerapannya dalam pemerintahan masih pasang surut. Namun yang jelas, agenda tersebut terus diwacanakan. Selain itu, bahasan tentang feminisme juga sudah mulai menjadi dikursus yang ramai diperbincangkan baik pro maupun kontra. Kehadiran muslimat anti-feminis yang sudah didengungkan oleh kelompok HTI sejak 2015 dan kini gerakan konservatif dan reaksioner berkonsolidasi untuk menentang feminisme melalui gerakan seperti menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) melalui organisasi AILA. Gerakan menolak feminisme mendapat panggung seiring dengan arus feminisme yang menguat kembali di Indonesia pasca kejatuhan Soeharto. Dalam sebuah analisis yang diterbitkan The Conversation oleh Dyah Ayu Kartika misalnya, menjelaskan bahwa kelompok anti-feminisme bisa melenggang masuk parlemen akibat dari upaya para feminis yang memperjuangkan kenaikan komposisi perempuan dalam parlemen. Uniknya, perempuan-perempuan anti-feminisme yang masuk parlemen akibat feminisme menyuarakan tentang hak perempuan namun menolak total ide tentang feminisme dan kesetaraan gender yang dibawa oleh feminis. Baik dikursus feminisme dan anti-feminisme keduanya bicara soal perempuan namun punya dasar definisi yang berbeda tentang perempuan. Jika kelompok feminis dalam RUU PKS mengajukan definisi perempuan sebagai individu dan warga negara, kelompok anti-feminis menggunakan definisi perempuan dengan asosiasi keluarga dan "mandat" biologis. Sebab itu pertentangan antara kelompok feminis dan anti-feminis adalah pada dasar definisi perempuan yang dimaksud menjadi individu vs bagian dari keluarga konservatif. Konsep perempuan sebagai individu juga digunakan dalam dikursus di dalam komunitas-komunitas feminis sendiri. Ada berbagai kelompok-kelompok feminis yang rutin berdiskusi tentang feminisme baik daring maupun luring. Namun, sependek pengamatan saya dalam beberapa kelompok tersebut, analisis perempuan sebagai individu meleset menjadi perempuan sebagai individu egois karena tidak bisa berpikir masalah lain selain masalah dirinya sendiri. Sebagian kelompok feminis pada hari ini sibuk bicara tentang identitas perempuan yang dibandingkan dengan lelaki semata. Kampanyenya sekedar merayakan perbedaan perempuan dan lelaki dengan argumen yang terbatas pada "saya" tapi tidak menganalisis masalah sosial ekonomi yang lebih luas. Dengan masuknya wacana pascakolonialisme, perilaku sebagian feminis—yang saya sebut egois—ini mengerdilkan wacana pascakolonialisme menjadi sekadar ekspresi budaya. Kemarahan akan ketimpangan personal sebagai perempuan heteroseksual yang mendamba kehidupan yang global. Contohnya adalah pertanyaan yang dimunculkan oleh sahabat saya dalam sebuah diskusi feminisme pascakolonialisme yang kami lakukan dalam komunitas. "Gw gak suka deh sama wajah gw, masa gw dibilang mirip Bule terus,” ujarnya. "mengapa kamu enggak suka dibilang mirip bule?" tanya saya. Saya mengharapkan jawaban darinya “bahwa kecantikan di Indonesia dikonstruksi oleh kapitalisme yang berkiblat pada negara-negara pemilik modal, sehingga menjadi cantik adalah berkulit putih dan hidung mancung membuat perempuan Indonesia terus menerus melakukan konsumsi untuk mencapai standar cantik tersebut” Tapi ternyata dia menjawab, "orang-orang memuji gw mirip bule karena bule cantik, gw capek dengan pikiran mengagung-agungkan kulit putih terus" Dia melihat permasalahan ketimpangan pada dirinya dan penampilannya, feminisme pascakolonial baginya bukan tentang ketimpangan ekonomi mengapa dirinya sebagai perempuan Indonesia tidak bisa jadi direktur di NGO internasional tempat dia bekerja. Dia bicara tentang penampilannya dan itu dia masukan dalam kritik pascakolonialisme. Selama feminisme bekerja dalam kerangka sempit dan memikirkan masalah personal tanpa menyertakan analisa yang lebih luas seperti kapitalisme, dikursus feminisme menjadi tumpul, dangkal dan reaksioner. Feminisme Indonesia menjadi sekadar merespons dikursus global dan menerapkannya mentah-mentah tanpa menelaah ke dalam dan ke belakang. Feminisme akan terus marah pada patriarki tapi tidak bisa menjelaskan tentang dari mana patriarki tersebut berasal. Lantas bagaimana cara menyelesaikan sesuatu yang kita tidak tahu mulai dari mana? Kolonialisme dan Pascakolonialisme Hal yang utama dalam membicarakan feminisme dan wacana pascakolonialisme adalah mengetahui letaknya dalam pohon pengetahuan. Dalam teori feminisme, feminis pascakolonial masuk dalam gelombang ketiga yang merupakan cabang dalam bidang wacana dan identitas budaya. Feminisme pascakolonial bergerak dalam ranah identitas sebagai alat perjuangan, tetapi (harusnya) tidak buta dalam penguasaan sejarah. Mengapa bahasannya disebut pascakolonialisme? karena wacana ini hendak memeriksa penindasan dan ketimpangan yang masih terjadi pasca gelombang kemerdekaan negara-bangsa pasca Perang Dunia ke-II. Dalam wacana pascakolonialisme sebelumnya kita melacak tentang kolonialisme. Kolonialisme adalah sebuah sistem. Sebuah sistem yang di dalamnya terdapat feodalisme, rasisme dan imperialisme yang membuat sebuah negara-bangsa menderita secara terstruktur. Saya akan menggunakan analisa sejarawan untuk menganalisis tentang kolonialisme di Indonesia. Kami sejarawan historiografi telah bersepakat bahwa kolonialisme dimulai dengan imperialisme dan awet berkat feodalisme. Feodalisme adalah struktur pembagian kekuasaan terpusat antara kelompok bangsawan (awalnya berbentuk monarki). Bentuk kerajaan-kerajaan dan pembedaan hierarki antar manusia berdasarkan darah keturunan menjadi penyokong munculnya Feodalisme. Feodalisme juga bisa berbentuk hubungan patron-client, seorang hamba dan majikan yang membuat majikan bisa terus mengeksploitasi si hamba dan hamba menganggap hal tersebut sebagai sebuah pengabdian. Kekuasaan kolonial di Nusantara awalnya berjalan direct-rule dan berubah pada akhir abad ke-18 menjadi indirect-rule dengan menggaji para bangsawan menjadi pegawai pemerintahan kolonial. Sebab, penduduk pada saat itu lebih menuruti pemimpin bangsanya yang berwarna kulit sama dan posisi jabatan lebih tinggi untuk diberikan hasil bumi (pajak) dan kerja paksa daripada kulit putih asing. Singkatnya, bangsawan menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi rakyat dan kolonial menggunakan posisi bangsawan untuk mengeruk keuntungan untuk negaranya. Novel karangan Mutatuli berjudul Max Havelaar yag dielu-elukan sebagai karya sastra menolak kolonialisme, mengkritik tentang praktek tanam paksa dan korupsi birokrat yang menyebabkan kelaparan dan kemiskinan di tanah jajahan. Feodalisme seperti ini terus dipelihara dan tumbuh. Dan ketimpangan sosial akibat kolonialisme tidak saja dipelihara oleh kulit putih pemilik modal dari Eropa/Amerika, tapi terus berjaring dengan keluarga bangsawan dan para birokratnya di Indonesia. Dalam dikursus feminisme pascakolonialisme di Indonesia, kolonialisme diartikan sama dengan rasisme. Diskursus feminis pascakolonial menjadi sebatas kerugian hubungan romansa personal asimetris karena masalah warna kulit. Binaritas antara lelaki penjajah (kulit putih) berbanding dengan yang perempuan dijajah (berkulit coklat). Pemikiran sempit ini menihilkan upaya sejarawan yang menerangkan bahwa kolonialisme dan rasisme adalah dua hal yang berbeda. Dan mengkerdilkan analisis pos-kolonialisme tentang ketimpangan struktural sosial-ekonomi global Isu pascakolonial berhubungan dengan sirkulasi ketimpangan ekonomi negara dijajah-terjajah. Seperti tambang semen di Kendeng, penderitaan kerusakan alam dialami oleh penduduk sekitar tetapi keuntungan dari eksploitasi alam dan penjualan semen masuk ke kantong pemilik saham PT HeidelbergCement, Jerman. Isu budaya yang harusnya jadi pascakolonialisme adalah menolak kebencian terhadap kelompok LGBT yang diwariskan oleh kolonial Belanda. Sebab, pascakolonialisme berarti mengecek sisa-sisa kolonialisme yang bercokol, penindasan yang masih berlangsung dan keuntungan ekonomi bagi suatu golongan. Tidak selalu berkulit putih karena pelaku kolonialisme bisa saja mereka para elite yang melanggengkan sistem. Diskursus Feminisme Pascamodern dan Pascakolonialisme Sayang seribu sayang, diskusi feminis pascakolonialisme di Indonesia sifatnya reaksioner akibat feminisme individual egois tersebut. Saya punya tiga catatan tentang dikursus feminisme di Indonesia. Pertama, sangat kerdil, dikursus pascakolonial menjadi terbatas pada masalah pribadi dan hubungan romansa yang heteronormatif. Kedua, kurangnya analisa mendalam seperti pendekatan ekonomi dan sirkulasi ketergantungan ekonomi negara bekas terjajah sebagai dampak dari kolonialisme dan terakhir. Ketiga, kurang menggali dari pengalaman gerakan feminisme terdahulu. Pertama, kritik tentang anti-pemujaan terhadap kulit putih tidak salah. Namun dibutuhkan analisa mendalam mengapa kita menolak representasi kulit putih dalam segala hal. Dalam wacana pascakolonialisme, kulit putih memang menjadi entitas yang didambakan sekaligus dibenci. Beberapa komunitas feminisme yang menyatakan gerakannya bersumber dari semangat pascakolonialisme, isunya terbatas pada hubungan heteroseksual timpang antara lelaki kulit putih dan perempuan lokal. Jika memang bermain dalam kerangka identitas perempuan disandingkan dengan lelaki, dikursusnya sangat sempit karena identitasnya terbatas pada perempuan heteroseksual dan tidak melibatkan pengalaman yang lain seperti homoseksual yang juga sering mengalami scam/penipuan internasional yang tidak bisa melapor ke mana-mana karena identitas seksualnya. Selain itu dikursus pascakolonialisme sebatas pertentangan Barat-Timur sudah lama usang dan tuduhan bahwa hanya kulit putih yang bisa menjajah dibantah habis oleh Frans Fanon, dalam White Skin in The Black Mask. Jika memang feminis pos kolonial mau bergerak dalam wacana pos-kolonial harusnya mulai bergerak dari akar (radikal) seperti epistemologi ilmu pengetahuan karena pembahasan tentang konstruksi pengetahuan dan terma-terma yang kita gunakan hari ini adalah warisan kolonial seperti yang diceritakan Ann Stoler dalam "Rethinking Colonial Categories: European Communities and the Boundaries of Rules". Dengan memahami bahwa kolonialisme adalah sistem dan berbeda dengan rasisme, harusnya para feminis ini memahami bahwa apa yang dilakukan orang Indonesia di tanah Papua juga bisa dikatakan kolonialisme. Berpikir dalam binaritas antara penjajah-terjajah sudah lama usang dalam Feminisme dan kita menggunakan tubuh perempuan sebagai alam/bangsa adalah sebuah analogi, sebuah siasat dalam gerakan feminisme yang bukan untuk ditelan mentah-mentah melainkan sebuah kait supaya kita tertarik untuk mempelajari dan menganalisa lebih banyak tentang lapisan-lapisan penindasan terhadap perempuan dan sejarahnya. Kedua, analisa pascakolonial ala feminis “egois” ini dangkal sebab tidak menyertakan analisa ekonomi dan sejarah Indonesia. Wacana pos kolonialisme adalah penjelasan budaya tentang apa yang terjadi hari ini. Mengapa kulit putih superior dan kulit berwarna dipandang universal. Mengapa sirkulasi ekonomi mengalir dan terpusat pada negara-negara bekas penjajah dan negara terjajah terus berada dalam kategori under development dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi? Hal ini disangkutkan dengan melihat gambaran yang lebih besar: sirkulasi ekonomi kepada negara-negara bekas penjajah. Sehingga isu pascakolonialisme yang seharusnya muncul adalah tentang ketimpangan ekonomi, akses kerja dan lingkungan hidup. Bagaimana mungkin negara-negara di Eropa menikmati alamnya yang asri dan udara yang bersih sedangkan produksi bahan mentah dan ekstraksi yang menghasilkan banyak limbah, terus dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia. Poin terakhir sangat penting, adalah penguasaan sejarah Indonesia dalam pergerakan feminisme Sebab kemunculan feminisme/emansipasi terjadi pada masa awal pergerakan perempuan bersamaan dengan semangat anti-kolonialisme. Sehingga hanya perempuan bumiputera yang dicatat dan boleh ikut dalam gerakan perempuan nasional sementara perempuan Tionghoa, perempuan Indo, transpuan dan perempuan lain tidak diikut sertakan. Jika kita mau mengacu pada gelombang Feminisme Interseksional, kita harus mengakui eksklusivitas gerakan perempuan di masa awal dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita mulai menggandeng teman-teman kelompok perempuan Tionghoa, kelompok perempuan santri, kelompok perempuan Asia Barat, kelompok perempuan buruh pabrik, kelompok perempuan nelayan, perempuan lesbian dan Transpuan. Penyertaan berbagai identitas kelompok perempuan memperkaya dikursus feminisme sehingga wacana Feminisme di Indonesia nantinya tidak terbatas pada dirinya sendiri sebagai perempuan kota kelas menengah terdidik saja. Penutup Saya harap dengan esai ini kita mulai membuka diskusi pascakolonialisme dalam feminisme Indonesia yang lebih luas, tidak selalu tentang hubungan romansa heteroseksual dengan lelaki kulit putih yang dibenci sekaligus didambakan. Tidak sekadar penampilan dan masalah personal. Diskursus feminis pascakolonialisme seharusnya tidak menjadi diskusi reaksioner untuk merespons lingkungan global. Seperti harapan saya terhadap feminisme di Indonesia yang bisa beranjak dari masalah personal menuju pembongkaran sistem bernama patriarki yang lebih luas. Saya menolak sempitnya pemahaman pascakolonialisme sebatas slogan "dominasi kulit putih terhadap kulit berwarna", karena bagaimanapun juga bukankah menggeneralisasi kulit berwarna sebagai sebuah entitas universal juga melanggengkan kolonialisme itu sendiri, bukan? Daftar Pustaka:

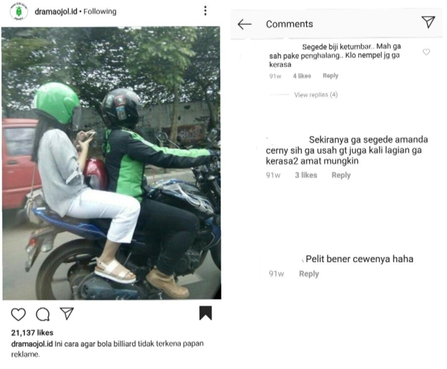

Dok. Pribadi Dok. Pribadi Kemunculan transportasi online di tahun 2015 telah membawa perubahan dalam aktivitas keseharian masyarakat. Transportasi online ini menawarkan kemudahan yang memanjakan pengguna telepon pintar untuk memenuhi kebutuhan hanya dengan layar sentuh. Berawal dari layanan Go-Ride yang memfasilitasi transportasi alternatif dengan menggunakan ojek, GOJEK sebagai pelopor transportasi online disambut dengan hangat. Keberhasilan GOJEK pun membawa persaingan bagi perusahaan transportasi online lain, seperti Grab dan Uber. Kehadiran bisnis transportasi online ini dapat pula dirasakan di dunia maya, ditandai dengan akun-akun bertemakan transportasi online yang mulai bermunculan dalam berbagai platform media sosial. Akun-akun ini dibentuk oleh masyarakat sebagai sarana untuk berbagi informasi, cerita, berkeluh kesah, hingga menjembatani hubungan penumpang, pengemudi, dan perusahaan. Dalam media sosial Instagram, akun-akun transportasi online ini biasanya dikenali dengan penggunaan kata kunci ‘ojol’, yang berangkat dari singkatan “ojek online” pada penamaan akunnya (username). Menariknya, akun-akun transportasi online ini memiliki beberapa kemiripan, salah satunya ialah menggunakan wacana humor pada unggahannya (posting). Wacana humor yang dibangun pada akun-akun transportasi online ini digunakan untuk membangun hubungan pemilik akun (owner) dan pengikutnya (followers). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Martineau dalam bukunya berjudul A model of the social function of humor [i] bahwa humor mampu memberikan rasa penyejukan, kesatuan, dan harapan ketika menghadapi suatu permasalahan. Lebih jauh, Crawford mengemukakan bahwa humor dapat pula menceritakan topik-topik tabu yang selama ini tidak dapat diungkapkan secara langsung, termasuk topik yang menyangkut ras, seksualitas, politik, agama, dan lain sebagainya. Sejalan dengan hal tersebut, wacana humor yang digunakan pada akun-akun transportasi online tersebut tak jarang mengobjektifikasi eksistensi perempuan melalui unggahan foto, caption, maupun komentar. Dalam hal ini, tubuh perempuan seringkali dinilai berdasarkan konsep kecantikan ideal yang berlaku dalam kehidupan sosial. Lebih jauh, Fredickson & Roberts menjelaskan bahwa objektifikasi ialah pengalaman bagaimana tubuh perempuan (ataupun bagian-bagian tubuh tertentu) dinilai secara khusus untuk digunakan oleh orang lain. Dengan adanya pengalaman objektifikasi tersebut, terjadi sosialisasi perempuan untuk menginternalisasi standar kecantikan dalam masyarakat dan menilai tubuh sendiri dengan cara pandang orang lain. Oleh karena itu, keberadaan akun-akun ini justru semakin menempatkan perempuan berada dalam posisi pasif, karena orang lain yang menentukan pemaknaan diri perempuan dan memperlakukan tubuh perempuan. Atas dasar bahwa perempuan seringkali diobjektifikasi, Nussbaum kemudian mengembangkan teori objektifkasi milik Fredickson & Roberts dengan mengidentifikasikan 7 fitur yang terbagi atas: 1) instrumentalitas (instrumentality), perlakuan terhadap seseorang sebagai alat untuk tujuan pemberi kuasa; 2) penolakan otonomi (denial of autonomy), perlakuan terhadap seseorang yang kurang otonom serta penentuan nasib sendiri; 3) kelembaman (inertness), perlakuan terhadap seseorang yang kurang agensi dan mungkin juga dalam aktivitas; 4) fungibility, perlakuan seseorang yang dapat dipertukarkan dengan objek lain, baik dengan objek yang sama maupun yang berbeda; 5) pelanggaran (violability), perlakuan terhadap seseorang yang kurang dalam integritas batas (hubungannya dapat diputus, dipukul, dan lain sebagainya); 6) kepemilikan (ownership), perlakuan terhadap seseorang sebagai sesuatu yang dimiliki oleh orang lain (dapat dibeli atau dijual); dan 7) penolakan subjektivitas (denial of subjectivity), perlakuan terhadap seseorang sebagai sesuatu yang pengalaman dan perasaannya tidak perlu diperhitungkan. Kemudian, Rae Langton menambahkan fitur-fitur objektifikasi Nussbaum tersebut, diantaranya: 1) pengurangan pada tubuh (reduction to body), yakni perlakuan terhadap seseorang seperti pengidentifikasian melalui tubuh atau bagian tubuh; 2) pengurangan pada penampilan (reduction to appearance), yakni perlakuan terhadap seseorang terutama dalam hal bagaimana mereka terlihat; dan 3) membungkam (silencing), perlakuan terhadap seseorang yang seolah-olah diam dan tidak memiliki kapasitas untuk berbicara.Pada praktiknya, fitur-fitur objektifikasi tersebut dapat dengan mudah ditemukan dalam posting Instagram akun transportasi online seperti di bawah ini. Pada unggahan di atas, caption yang digunakan yakni “Ini cara agar bola billiard tidak terkena papan reklame” dapat diklasifikasikan sebagai objektifikasi fungibility. Hal ini dikarenakan pemilik akun, sebagai seseorang yang memiliki kuasa atas akun tersebut, menyandingkan bagian tubuh payudara perempuan dengan objek (bola billiard). Caption bersifat misoginis ini kemudian ditanggapi oleh beberapa pengikutnya, seperti pada komentar pertama dan kedua yang menunjukan objektifikasi pengurangan pada penampilan dan pengurangan pada tubuh. Kalimat “segede biji ketumbar” dan “segede Amanda Cerny” merujuk pada ukuran payudara perempuan yang dikonstruksi sebagai ukuran payudara perempuan ideal. Sedangkan pada komentar ketiga, terjadi pelanggaran dan penolakan subjektivitas. Hal ini tercermin pada penggunaan kata “pelit”, yang memberikan makna bahwa tubuh perempuan pada hakikatnya boleh dinikmati oleh laki-laki. Sementara, objektifikasi penolakan subjektivitas terjadi karena pengalaman dan perasaan perempuan dalam foto tersebut tidak diperhitungkan.

Paparan akan humor-humor seksis dalam media sosial dicurigai sebagai penyebab kekerasan perempuan. Mengacu pada Catatan Tahunan (CATAHU) 2019 Komnas Perempuan, terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan perempuan berbasis cyber atau dunia maya dari 65 kasus menjadi 97 kasus. Bentuk kekerasan siber tersebut diantaranya revenge porn (33%), malicious distribution (20%), cyber harassment/bullying/spamming (15%), impersonation (8%), cyber stalking/tracking (7%), cyber recruitment (4%), sexting (3%), dan cyber hacking (6%). Berdasar pada contoh di atas, maka humor seksis yang ditampilkan dalam akun transportasi online ini dapat dikategorikan sebagai cyber harassment/bullying. Selain itu, data dari CATAHU ini menunjukan pula bahwa kekerasan perempuan di dunia maya kerap terjadi melalui cara yang beragam. Selain media sosial, kekerasan perempuan pada transportasi online pun semakin ternormalisasi melalui peran media massa. Konten misoginis yang ditampilkan oleh akun-akun transportasi online ini seringkali dijadikan bahan pemberitaan. Seperti artikel berjudul “25 Potret Kocak Penumpang Ojek Online Masa Kini Bikin Ngakak” [ii] yang memuat 25 unggahan terlucu pada akun @dramaojol.id. Isi artikel ini menggambarkan bagaimana perempuan diperlakukan sebagai objek dan difungsikan sebagai pemenuh hasrat laki-laki, sesuai dengan karakteristik humor seksis. Dalam sudut pandang feminis, Sara Mills dalam Feminist Stylistic [iii] mengakui bahwa seksisme dapat berlindung di bawah wujud humor sehingga pembaca mungkin saja tanpa disadari ikut serta dalam seksisme yang tertanam dalam teks ketika ia tertawa. Humor seksis membuktikan bahwa perempuan dianggap tidak mampu menceritakan lelucon melainkan lelucon itu sendiri dan berfungsi sebagai sebuah cara untuk menegaskan padangan bias gender dalam masyarakat. Makna ganda, dalam humor seksis, seringkali digunakan dalam konteks humor untuk merasionalkan perempuan dan seksualitas mereka, yakni mengubah perempuan menjadi objek dan konsumsi laki-laki. Dengan demikian, pelaziman humor-humor seksis dalam akun transportasi online ini lantas semakin menyudutkan peran perempuan baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Di tahun 2018, beberapa kasus pelecehan dan kekerasan dialami penumpang perempuan ketika menggunakan transportasi online. Beberapa kasus tersebut diantaranya kasus yang dibagikan akun @calicochim97 melalui media sosial Twitter. Dalam kasusnya, pengemudi ojek online ini menghubunginya secara terang-terangan dan mengatakan bahwa penumpangnya telah membangkitkan gairah seksualnya [iv]. Adapula, kasus yang dialami perempuan berinisial SS pada bulan April 2018 yang hampir disiksa, disekap, dirampok, dan hampir diperkosa saat tengah menumpang GrabCar [v]. Komnas Perempuan melaporkan dua dari 406.178 laporan kasus kekerasan perempuan yang diterima merupakan kasus kekerasan berupa pelecehan dalam transportasi online. Oleh karena itu, transportasi online rentan akan kekerasan perempuan. Menanggapi hal tersebut, di awal tahun 2019, upaya perlindungan perempuan pengguna transportasi online sudah diwujudkan melalui kerjasama Komnas Perempuan dan Grab. Melalui kerjasama tersebut, Grab meluncurkan fitur seperti layanan share my ride untuk memberitahu lokasi secara real time kepada teman/keluarga selama perjalanan, tombol darurat agar dapat menghubungi kerabat dekat dalam situasi berbahaya saat melakukan perjalanan, dan penyamaran nomor telepon [vi]. Fasilitas yang serupa disediakan pula oleh GOJEK melalui fitur tombol darurat dan bagikan perjalanan [vii]. Penambahan fitur-fitur tersebut memang tidak serta merta menghapus kekerasan perempuan yang terjadi pada saat melakukan perjalanan, namun setidaknya perempuan berhak untuk mendapatkan kebebasan dan merasa aman ketika menggunakan transportasi online. Daftar Pustaka: Crawford, M. (2003). Gender and humor in social context. Journal of Pragmatics, 35, 1413-1430. Fredickson, B., & Roberts, T.-A. (1997). Objectification Theory: Toward Understanding Women's Lived Experiences and Mental Health Risks. Psychology of Women Quarterly, Vol 21 No 2, 173-206. Langton, R. (2009). Sexual solipsism: Philosophical essays on pornography and objectification. Oxford University Press, Oxford. Martineau, W. H. (1972). A model of the social function of humor. In J.H. Goldstein, & P. E. McGhee (Eds.), The psychology of humor. Academic Press, Newyork, 101-125. Mills, S. (2005). Feminist stylistics. Routledge, London. Nussbaum, M. C. (1995). Objectification. Philosophy & Public Affairs, Vol 24 No 4. Komnas Perempuan. (2019). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019 dari https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2019 Catatan Akhir: [i] Martineau, W. H. (1972). A model of the social function of humor. In J.H. Goldstein, & P. E. McGhee (Eds.), The psychology of humor. Newyork: Academic Press, Pdf hal 103. [ii]https://www.idntimes.com/hype/humor/zother-veregrent/potret-kocak-kelakuan-penumpang-ojek-online-c1c2 [iii] Mills, S. (2005). Feminist stylistics. London: Routledge, Pdf hal 106. [iv]https://metro.sindonews.com/read/1344644/170/viral-ojol-ini-diduga-lecehkan-penumpang-perempuan-1539022368 [v] https://www.alinea.id/nasional/taksi-online-lumbung-pelecehan-perempuan-b1U7w9e7F [vi] https://bisnis.tempo.co/read/1198824/5-langkah-grab-wujudkan-transportasi-online-aman-bagi-perempuan [vii]https://www.liputan6.com/tekno/read/3939873/prioritaskan-keamanan-pelanggan-gojek-hadirkan-inovasi-fitur-keamanan-mumpuni Tak terasa tanggal 17 Ramadhan sudah menjelang. Artinya, perjuangan umat Islam dalam berjihad melawan nafsu dan ego telah melampaui garis tengah perjalanan Ramadhan. Tanggal 17 Ramadhan dalam sejarah Islam diukir sebagai malam pertama turunnya ayat Alquran. Sangat unik, kitab suci Alquran dimulai dengan perintah membaca, iqra’ bismi rabbikallazi khalaq (bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang telah menciptakan). Pertanyaan kritis muncul, mengapa tidak dimulai dengan perintah menyembah Tuhan? Bukankah ini adalah kitab suci dari Tuhan?

Sejumlah analisis mufassir mengungkapkan bahwa hal itu dimaksudkan agar umat Islam dalam menjalankan agama selalu didasarkan pada pikiran kritis dan rasional. Sebab, Islam adalah agama yang vokal bicara tentang bahayanya taqlid buta (mengamalkan suatu ajaran tanpa mengerti makna dan hakikatnya); Islam juga paling depan bicara tentang buruknya bid’ah, takhayul dan khurafat (segala sesuatu yang tidak punya dasar yang jelas dalam agama). Itulah mengapa banyak ayat Alquran ditutup dengan ungkapan apala ta’qilun (mengapa kamu tidak berpikir?), atau apala tatadabbarun (mengapa kamu tidak meneliti?) dan berbagai ungkapan lain yang semakna. Intinya, Allah swt selalu mengingatkan manusia agar selalu kritis dan menggunakan akal sehat dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali dalam aspek keagamaan. Alquran dengan redaksi beragam mengajak manusia berpikir kritis dan bersikap rasional dalam merespons segala hal, kecuali hal yang berkaitan dengan Zat Allah. Pengetahuan tentang zat Allah mustahil dijangkau oleh pikiran. Manusia tidak perlu repot-repot memikirkan tentang Tuhan, manusia justru dihimbau memikirkan makhluk Allah, baik di langit, di bumi, maupun diri manusia sendiri (QS. ar-Rum, 30:42; Ali Imran, 190-191; ad-Dukhan, 38-39 dan ar-Rad, 3).

Mereka yang berpikir kritis dan kreatif menggunakan nalar sehatnya mendapat kedudukan istimewa, dan Alquran mengapresiasi mereka dengan sejumlah pujian, seperti: ulul-absar, ulul-albab, ulun-nuha, dan ulul-`ilm. Semua ungkapan itu mengandung makna: manusia arif dan bijaksana. Lalu, apa yang harus dibaca? Sejumlah ayat mengarahkan agar bacaan umat Islam bukan hanya terbatas pada ayat-ayat qauliyyah dalam bentuk aktivitas tadarusan yang menjadi marak hanya di bulan Ramadhan. Akan tetapi, sangat dihimbau agar membaca ayat-ayat kauniyah (fenomena alam). Mengapa ini penting? Sebab, salah satu faktor penyebab kemunduran peradaban Islam adalah karena umat Islam meninggalkan tradisi keilmuan berupa ketekunan melakukan riset dan pengkajian terhadap ilmu-ilmu alam sebagaimana dikembangkan para ilmuwan Muslim abad ke-9 sampai akhir abad ke-12. Sejak saat itu, umat Islam umumnya terbelenggu dalam bid’ah dan khurafat, serta terpasung dalam tradisi taqlid buta. Selanjutnya, menjadi semakin parah karena umat Islam lalu memahami ajaran Alquran sebatas aturan legal-formal, bukan lagi sebagai kitab suci yang menginspirasikan upaya-upaya profetik demi membebaskan manusia dari kebodohan dan ketidakadilan, seperti diajarkan dan dipraktikkan secara cerdas oleh Rasul saw. Alquran menyebut begitu banyak kerja akal yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan, namun ada dua yang utama: Pertama, mendengarkan. Aktivitas mendengarkan terkesan mudah, tetapi tidak banyak manusia dapat melakukannya dengan baik. Karena itu, mereka yang tidak mengefektifkan akal sehatnya digolongkan sebagai orang-orang tuli (QS. Yunus, 10:42).

Demi menjelaskan betapa tingginya posisi akal, para filsuf Muslim menyejajarkan fungsi akal manusia dengan fungsi Nabi. Keduanya berfungsi memberi penerangan dan pencerahan kepada manusia agar terhindar dari kebodohan, ketidakadilan, dan kebiadaban (QS, al-Maidah, 5:15-16).

Mengapa harus manusia terpilih menjadi khalifah fi al-ardh? dimana letak keunggulannya? Ali Syariati menjelaskan, keunggulan manusia terletak pada akal dan pengetahuannya. Setelah menciptakan Adam, Tuhan lalu mengajarkan padanya sejumlah nama yang mengacu pada berbagai fakta ilmiah, dan inilah kemudian dianggap sebagai prototipe dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan hanya dianugerahkan pada manusia, tidak pada malaikat, kendati mereka diciptakan dari cahaya, unsur yang dinilai lebih mulia daripada tanah, asal kejadian manusia. Tidak berlebihan jika disimpulkan, kemuliaan manusia terletak pada ilmu dan pengetahuan. Dengan syarat, jika keduanya sungguh-sungguh digunakan demi kemaslahatan seluruh masyarakat. Semoga peringatan Nuzul Alquran kali ini menggugah kesadaran umat Islam sehingga menjadi umat gemar membaca ayat qauliyyah maupun qauniyah, berpikir kritis dan rasional sehingga kelak menjadi umat terdepan dalam memajukan peradaban manusia. Amin. Wahyudin Opu [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Aktivitas di dermaga Kampung Yepem mulai tampak saat matahari pagi belum muncul sempurna. Mama Hermina dan beberapa mama lainnya terlihat bergerak menuju perahu mereka masing-masing. Ada yang menenteng jaring sambil membawa ember. Sementara yang lain memegang dayung panjang khas Asmat. “Mau menjaring udang ooo”, jawab Mama Hermina yang saya tanya tentang tujuan mereka pagi itu. Setelah mengeluarkan air hujan sisa semalam dari dalam Ci (perahu tradisional masyarakat adat Asmat) mereka mulai bergerak menuju laut. Satu perahu berbentuk panjang tersebut biasanya diisi oleh dua atau tiga orang. Orang yang duduk di bagian depan mendayung untuk menggerakkan perahu. Sementara yang di belakang bertugas sebagai pengendali arah. Tidak berapa lama, mereka sudah sampai di lokasi yang dituju. Sementara anak perempuannya menancapkan batang kayu untuk mengikat perahu, Mama Hermina sibuk menyiapkan jaringnya. Mama-mama yang lain tampak menyebar di beberapa titik. Lokasi tangkap mereka tidak terlalu jauh. Letaknya hanya di muara kali depan kampung. Bagi nelayan yang hanya memliki Ci, tempat mencari mereka pun hanya di sekitar perairan dangkal. Hanya segelintir nelayan yang punya perahu bermesin yang biasa mencari sampai di laut perairan dalam. Ekosistem hutan mangrove yang masih sangat sehat di sepanjang pesisir selatan Papua menjadi anugerah tersediri bagi nelayan tradisional di Kabupaten Asmat, Papua. mereka tidak perlu melaut terlalu jauh. Pesisir di sekitar kampung mereka merupakan habitat berbagai jenis biota laut. Tempat mencari makan dan berpijah beberapa jenis ikan, udang dan karaka atau kepiting bakau yang kesohor mahal di restoran-restoran di berbagai kota dan negara. Ada siklus air pasang yang ditandai nelayan tangkap sebagai waktu untuk “menimba hasil laut”. Masyarakat biasanya menyebutnya dengan istilah “air konda”. Air konda adalah kondisi saat air laut pasang dan surut dalam keadaan pelan. Saat air pasang seperti itu biota laut, terutama jenis udang putih, akan berkumpul di perairan dangkal. Kondisi tersebut memudahkan para nelayan untuk menangkap. Cukup dengan menyeret jaring secara berpasangan, hasil dalam jumlah banyak sudah dapat terangkut. Nelayan tangkap di perairan pesisir Asmat didominasi oleh kaum perempuan atau mama-mama Asmat. Mereka mulai beraktivitas sejak pagi hari. Mereka mengumpulkan hasil sampai matahari mulai terasa terik, sekitar pukul sepuluh hingga dua belas siang. Saat musim air konda tersebut, dalam sehari para nelayan perempuan di pesisir Asmat dapat mengumpulkan dua hingga tiga ember udang. Di luar musim itu hasil tangkapan hanya sekitar seember. Hasil tangkapan yang terkumpul disisihkan sedikit untuk dikonsumsi di dalam rumah tangga. Sedangkan sebagian besarnya dibawa menuju Agats untuk dipasarkan. Biasanya hasil tangkapan mama-mama ini dititipkan pada masyarakat yang akan menuju Agats, karena tidak memliki perahu motor. Ada kalanya juga mereka sendiri yang memasarkan hasil tangkapan dengan menumpang di perahu motor milik masyarakat. Tentu dengan membayar sewa bolak-balik kampung-Agats. Waktu berjualan di pasar biasanya berlangsung hingga sore. Terkadang hari sudah malam mereka baru tiba kembali di kampung. Ketimpangan Penguasaan dan Pengetahuan Dari ilustrasi kegiatan di atas terlihat peran perempuan nelayan yang sangat besar dalam mengelola sumber daya alam di pesisir Asmat. Waktu beraktivitas mereka terentang sejak pagi sampai malam. Namun jika diamati lebih jauh, peran yang besar tersebut tidak diimbangi dengan penguasaan sumber daya yang memadai. Misalkan saja dalam hal penguasaan alat tangkap. Nelayan perempuan Asmat hanya punya akses pada peralatan yang benar-benar tradisional. Mereka tidak punya kemampuan, dan terus dibuat tidak mampu, untuk mengendarai perahu bermesin. Sehari-hari mereka hanya mendayung Ci untuk melaut. Tentu saja hal ini membatasi wilayah mencari mereka, hanya di daerah perairan dangkal saja. Dengan kondisi seperti itu hasil tangkapan juga menjadi sangat terbatas. Selain itu mereka juga masih bergantung pada pemilik perahu bermotor untuk menjual hasil tangkapan ke ibu kota kabupaten. Hanya beberapa perempuan yang cukup beruntung bersuami seorang pemilik perahu bermotor. Pada sisi yang lain, perempuan nelayan Asmat tidak disuplai pengetahuan yang cukup tentang teknik penangkapan. Selama ini pengetahuan mereka soal pemanfaatan hasil perikanan didapat secara otodidak dengan mengikuti aktivitas ini sejak kecil di lingkup keluarga. Pengetahuan mereka tidak pernah dibangun dengan sistem peningkatan kapasitas yang memadai. Misalkan saja tentang penggunaan alat tangkap yang lebih modern atau penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan hasil tangkapan atau pengetahuan tambahan tentang pengolahan hasil perikanan pasca tangkap menjadi bahan makanan yang lebih bernilai ekonomis. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan ketimpangan penguasaan akan sumber daya alam bagi nelayan perempuan Asmat ini. Pertama, adat yang mengungkung dan yang kedua sistem kebijakan yang tidak peka gender, atau bahkan kombinasi keduanya. Selama ratusan tahun kearifan lokal masyarakat adat Asmat berhasil melindungi kawasan hutan di pesisir selatan Papua. Namun tradisi yang sama mereduksi peran perempuan untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Adat Asmat mengatur pembagian peran yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saja, dalam hal pengambilan keputusan di dalam Jew (rumah adat Asmat), perempuan kerap atau bahkan tidak pernah sama sekali dilibatkan. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas adat Asmat kerap dianggap karu atau pamali. Akhirnya hasil keputusan hanya berfokus pada kepentingan laki-laki semata. Perempuan tinggal mengikut saja. Tradisi ini terus berlanjut dalam sistem pemerintahan modern. Sepanjang pengalaman saya memfasilitasi perencanaan pembangunan di kampung-kampung pesisir Asmat, terasa betul sulitnya melibatkan perempuan di dalam forum. Pada proses pengusulan program kerja yang akan didanai oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), keterlibatan perempuan sangat minim. Bisa dibayangkan program yang didorong kemudian adalah program-program yang tidak mengakomodir peningkatan potensi perempuan. Padahal mereka lah pihak yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan lapangan. Pada sisi yang lain sistem kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang pemajuan sektor kelautan dan perikanan juga tidak peka gender. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sudah sangat positif karena bertujuan untuk melindungi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Namun regulasi ini tidak memberikan dukungan yang cukup bagi pengembangan aktivitas nelayan perempuan. Dimulai dari pendefinisian nelayan yang sangat maskulin yang kurang mengakui peran perempuan dalam sektor perikanan. Kalaupun mereka menangkap ikan di laut, mereka hanya dianggap menemani suami. Peraturan tidak peka gender ini kemudian mengakibatkan kontribusi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir jarang diakui bahkan dianggap tidak ada. Akibatnya perempuan nelayan sulit berkembang. Mereka kesulitan mengakses kredit permodalan, teknologi tangkap dan pengolahan pasca tangkap, dan pelatihan atau pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah. Mereka kemungkinan bisa mengakses segala fasilitas itu saat didampingi oleh suami. Bagaimana dengan perempuan nelayan yang hidup tanpa pasangan? Fakta menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan di Indonesia berpusat di daerah pedesaan yang terletak di pesisir. Kaum yang paling rentan di desa-desa pesisir yang miskin tersebut adalah perempuan. Perempuan nelayan adalah kelompok paling rentan di antara yang rentan tersebut. Kita tidak bisa mengubah keadaan ini dengan sistem adat dan kebijakan yang tidak pro terhadap keadilan gender. Penguatan Peran Nelayan Perempuan Lantas bagaimana mendorong perubahan tersebut? Upaya yang dapat dilakukan pada tingkat desa atau kampung adalah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender, baik dalam struktural kemasyarakatan maupun pada forum-forum pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberikan pemahaman untuk membedakan ritual-ritual adat dengan kegiatan sosial lainnya. Kalaupun kesakralan adat sudah tidak dapat diotak-atik lagi, setidaknya kaum perempuan dapat terlibat lebih setara dalam agenda sosial lainnya, terutama dalam forum-forum pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa sangatlah penting karena hal tersebut akan menjamin aspirasi mereka akan tersalurkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan posisi yang sangat strategis kepada desa. Lewat regulasi ini desa diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan sendiri dengan sokongan pendanaan yang cukup besar. Para perempuan nelayan dapat mengaspirasikan kepetingannya lewat saluran-saluran yang tersedia dengan lahirnya Undang-Undang Desa tersebut. Keterlibatan perempuan nelayan dalam mengakses Dana Desa dapat diarahkan utamanya dalam bidang pemberdayaan. Program yang dapat didorong diantaranya peningkatan kapasitas teknik penangkapan, cara pengolahan hasil perikanan, hingga penyediaan peralatan tangkap yang memadai. Keterlibatan perempuan nelayan yang lebih intens dalam forum di tingkat desa akan melahirkan para pelopor baru. Para pelopor ini nantinya diharapkan dapat memajukan hak-hak perempuan nelayan pada level yang tinggi lagi, baik di kabupaten, provinsi, hingga nasional. Sejatinya menguatkan peran nelayan perempuan dalam pengelolaan sektor perikanan bukan untuk meminggirkan kaum laki-laki. hal ini perlu dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung upaya ketahanan pangan sekaligus mengurangi angka masyarakat rentan rentan di wilayah pesisir.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Suatu hari Dina sedang melintasi ruang dosen. Tepat di arah jam dua belas, ada seorang dosen laki-laki yang dari jauh tersenyum padanya. Ia kemudian mendekat, lalu menyapa, dan menyodorkan tangannya untuk disalami. Sebagai bentuk sopan santun, Dina pun membalas uluran tangan sang dosen, namun bukan hanya satu atau dua detik, tokoh pendidik ini lantas menggenggam tangan mahasiswinya lebih lama, lalu mengusap-usap sambil memuji kecantikannya. “Saya kan menyayangi mahasiswi sebagaimana seorang ayah menyayangi putri kecilnya”, tutur Dina menirukan ucapan sang dosen. Tak hanya elusan tangan, mahasiswi lainnya mengaku bahwa oknum dosen yang sudah tua tersebut, kerap merangkul pundaknya secara tiba-tiba. “Si bapak itu sering ngajak makan berdua, terus pernah ngajak aku ke kelas kosong, minta dipijitin. Aku gak berani nolak mentah-mentah, paling ngarang alesan aja biar aku bisa cepat pergi”, ujarnya. Sebagai seorang mahasiswi, ia mengaku sulit melawan dengan tegas karena khawatir dianggap tak sopan, dan akan memengaruhi proses belajarnya selama kuliah. Akhirnya, mahasiswi berhijab ini hanya bisa menjauh perlahan dengan berbagai alasan. Lebih parah lagi, beberapa waktu lalu, Rika, salah satu mahasiswi kampus seni di Bandung, datang dalam keadaan berkaca-kaca. Ia bercerita bahwa beberapa hari yang lalu, ia diajak manggung oleh seorang dosen ke luar kota. Rika sebagai orang yang sangat jarang bepergian jauh sendirian, lantas mengajukan mahasiswi lain untuk diajak agar ia merasa aman. Sesampainya di hotel, saat ia sedang sendirian, sang dosen menghampirinya, mendekat, sangat dekat, hingga wajahnya hampir bersentuhan dengan wajah Rika. Dalam keadaan ketakutan, Rika diajak untuk tidur satu kamar oleh sang dosen. Beruntung, temannya segera datang, dan Rika ada kesempatan untuk berlari.  Cerita lain datang dari Fitri, seorang mahasiswi kampus berbasis agama Islam di Bandung. Di awal semester, Fitri terpilih menjadi ketua kelas, sehingga ia sering berkomunikasi dengan beberapa dosen yang mengajar di kelasnya. Kemudian, beberapa dosen yang merasa superior mulai berani mengirim pesan tak senonoh. Lebih jauh lagi, mereka meminta foto pribadi, meminta bertemu, mengajak pergi ke bioskop berdua, bahkan mengajak ‘tidur’ di hotel. Jika Fitri menolak, sang dosen dengan gamblang mengancam akan memberikan nilai terburuk dalam mata kuliahnya. Berbekal pengetahuan tentang pelecehan seksual, Fitri mampu dengan tegas menolak ajakan sang dosen. Ancaman sang dosen pun tak menurunkan level keberanian Fitri. Tak hanya menolak, mahasiswi Fakultas Dakwah ini kemudian melaporkan pengalamannya ke kantor Fakultas, namun ternyata pihak kampus memilih untuk bungkam. Adapun sanksi yang diberikan kampus pada para oknum dosen ini, seolah hanya formalitas karena tak lama kemudian, sang predator kembali bebas dan berulah seperti sebelumnya. Serupa dengan kasus Fitri, berbagai media cetak dan daring pun sering memberitakan hal serupa, misalnya VOA Indonesia[1] yang memberitakan bahwa pada April 2018 lalu, Lembaga Pers Mahasiswa Suaka UIN Bandung melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di kampusnya. Konon, para predator tersebut memperalat para mahasiswinya dengan modus akademik, misalnya saat membahas perbaikan nilai, dan bimbingan skripsi. Lalu seperti di kampus lainnya, hingga saat ini, dosen tersebut masih mengajar tanpa ada teguran yang berarti. Pengalaman-pengalaman para mahasiswi di atas ternyata hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan. Dalam waktu satu hari membuka portal bercerita tentang kekerasan seksual di Instagram saja, ternyata mendapat tanggapan lebih dari dua puluh orang yang dengan sukarela menceritakan pengalamannya, bahkan banyak diantaranya yang tak segan menyebutkan nama kampus dan jurusan dosen yang melecehkan mereka. Seluruh responden mengizinkan ceritanya dipublikasikan, namun sebagian besar meminta penyamaran identitas. Alasannya bermacam-macam, ada yang menyatakan tak berani berbicara karena takut atas stigma dari lingkungan sekitar, takut dipersulit dalam proses perkuliahan, putus asa karena merasa tak ada yang mendengarkan, bahkan ada yang trauma sehingga tak ingin membahas kasusnya lebih lanjut. Dari hal di atas, rasanya wajar jika mengatakan bahwa dunia pendidikan tengah mengalami darurat moral. Bukannya mendidik, banyak oknum dosen di berbagai kampus di Indonesia, mengatasnamakan kedudukan dan kekuasaannya, untuk mengancam dan melemahkan para mahasiswi yang ia jadikan sebagai objek pemuas hasrat. Para mahasiswi tentu merasa tidak nyaman atas tindakan-tindakan seperti kasus di atas, namun banyak diantaranya yang tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan secara verbal dan seksual. Adapun yang telah menyadari, sebagian besar merasa tak berdaya dan membiarkan sang predator begitu saja. Maka dari itu, para generasi muda perlu dibekali dengan pengetahuan tentang pelecehan seksual dan perlindungan diri sejak dini. Pelecehan bukanlah lelucon. Saatnya merespons dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual, khususnya di dunia pendidikan. Pihak kampus sebaiknya mengevaluasi sistem pendidikan yang sedang dijalankan. Selain itu, pihak kampus pun harus memihak pada korban, jangan memilih bungkam dan menutupi kasus-kasus pelecehan yang terjadi, karena cara yang tepat untuk menjaga nama baik kampus adalah justru dengan mengungkap tabir kejahatan pelaku, sehingga dunia pendidikan akan menjadi wadah yang benar-benar bebas dari kekerasan seksual. Catatan Akhir: **Data didapatkan dari para responden yang merupakan korban pelecehan yang namanya disamarkan (bukan nama asli) atas permintaan langsung. [1](https://www.voaindonesia.com/a/mahasiswa-bandung-desak-pengesahan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/4690621.html)  Dok. Pribadi Dok. Pribadi The rising of the women means the rising of the race No more the drudge and idler, ten that toil where one reposes But a sharing of life's glories: Bread and Roses, Bread and Roses. ~ James Oppenheim (1882-1932), Bread and Roses Teori demokrasi yang dijukstaposisikan dengan feminisme akan mengkritik politik arus utama. Politik mainstream tersebut punya metodologi maskulin yang berwatak phallus yang hanya mencari kekuasaan dan melupakan substansi sejarah politeia. Kini ia bernafaskan kepentingan yang menghasilkan kemandekan dialektika soal kesejahteraan dan sebagainya. Ditambah politik klientelisme yang menjadikan politik sebagai alat sekumpul elitis. Sulit ditemui narasi tentang kewarganegaraan dan kemerdekaan. Apalagi HAM dan kemartabatan. Padahal, politik dengan identitas demokrasi seharusnya menjadi jembatan antara negara dan rakyatnya untuk dapat mencapai keadilan dengan iklim yang tak represif. Sebuah republik yang jauh dari asas tersebut terlihat sedang mencari cara untuk menghapus politik dari usaha res-publica. Pertanyaannya kini, mengapa perempuan kurang terwakili dalam politik? Mampukah kita berbicara tentang demokrasi ketika perempuan tidak sepenuhnya ada dalam pengambilan keputusan politik? Pemilu tahun 2019 ini diramaikan oleh figur perempuan yang akan duduk di parlemen. Bagi kultur patriarkis, perempuan hanya ada di ruang privat. Tak pantas di ruang publik. Sehingga politik yang ada di lokus publik hanya milik laki-laki. Dengan begitu, dominasi dimungkinkan. Perempuan yang terjun dalam politik menjadi harapan besar bagi narasi feminisme dan keadilan sosial dalam ruang politik. Meski begitu, perempuan dalam legislasi harus tetap diskrutinisasi. Apakah ia memiliki visi untuk isu perempuan? Apakah ia sekadar dikultuskan oleh dinasti politik yang oligark? Agenda politik dengan keputusan afirmasi bahwa perempuan harus mendapatkan kuota 30% mungkin progresif di Pemilu tahun 2014. Tetapi bila lima tahun telah berlalu dan pemenuhan kuota masih jadi urusan formalitas, tentu ini menjadi sebuah kemunduran. Tubuh politik tak bicara tentang formalitas. Tubuh politik tak berbicara kuantitatif atas kuota untuk kampanye yang serba dangkal. Lebih dari itu, politik harus kembali pada ideologi demokrasi yang egaliter dan berbasis HAM. Dengan konsekuensi logisnya yang akan menghasilkan keadilan yang adil dan beradab. Tak terkecuali pada siapapun dan tak sebaliknya. Seorang pendukung HAM akan serta-merta menjadi seorang demokratis. Namun, seorang demokratis tak membuatnya menjadi seorang pendukung HAM. Kekhawatiran ini muncul saat ide demokrasi dilepas menjadi wacana yang tak terpadu. Situasi ini yang kemudian membentuk kekosongan ruang yang status-quo nya bisa diputarbalikkan oleh politik kekuasaan yang dinikmati para aktor dengan maksud tertentu. Maksudnya, emblem demokrasi diidentikkan dengan bentuk kebebasan yang jauh dari kemawasan. Contohnya ada pada keleluasaan kaderisasi partai yang tak bersih, bermahar, hingga pencalonan seorang eks-koruptor. Padahal, pengaderan khususnya untuk jabatan politik harus dilakukan seterbuka mungkin. Momen pemilihan umum yang sering dikatakan sebagai pesta demokrasi masih dihadapkan pada situasi para pemilih yang masih jauh dari ketercukupan informasi dan kemampuan berpikir. Pesta demokrasi akan sekejap menjadi pesta mobokrasi. Kerentanan tersebut bagi kelompok politik yang sebatas memikirkan kekuasaan dengan kaderisasi kepartaian yang buruk, akan memanfaatkan keadaan hampa semacam ini. Demokrasi telah mengecewakan perempuan. Politik tak hanya bertahan pada arus utamanya dengan hanya laki-laki sebagai yang-politis, tetapi juga telah melewati tindakan non-etis. Sejatinya, kebenaran dan kekuasaan bisa berarti sebuah kontemplasi besar jika perspektif etik masuk di dalamnya. Demokrasi membutuhkan gairah pemikiran yang setara dan egaliter. Ini yang kemudian membuat Pemilihan Umum lebih cocok dibilang perjuangan ketimbang sebuah pesta. Kendati secara riil demokrasi berujung tombak pada sistem elektorat, bukan mengiyakan bahwa demokrasi hanya bersubstansi pada perjuangan partai politik untuk memenangkan kuota untuk masuk ke parlemen. Menihilkan aspek perjuangan sipil marginal dalam pencapaian keadilan adalah kemunduran. Kita harus bisa mencapai titik dimana politik bukan sekadar soal konstitusi. Yang kita lihat hari-hari ini, standar demokrasi terus turun ke titik nol. Kian menjauhkan perempuan dan kelompok paling tertinggal untuk dapat menikmati akses keadilan dalam bentuk apapun. Ditambah hierarki politik yang oligarkis semakin menutup narasi feminisme dan kepentingan perempuan dalam agenda politik. Indonesia membutuhkan kedamaian dan harapan yang ada untuk hari esok. Pemimpin perempuan yang bisa mewakili suara yang tak terdengar. Pemimpin yang memiliki analisis kuat untuk berbicara kesejahteraan dan keadilan sosial. Setidaknya disini kita masih sepakat akan dua hal: masuknya perempuan dalam parlemen adalah agenda feminis, bukan feminisasi alat politik. Sebab perempuan adalah tentang identitas gender yang penuh dengan pergulatan power-over, bukan tentang jenis kelamin. Kedua, keterwakilan perempuan dalam tubuh politik adalah standar bagi sebuah negeri yang mengaku demokratis. Seperti puisi Oppenheim di atas; demokrasi tak hanya untuk kesejahteraan–metafor dari sepotong roti atau Bread, namun juga harus untuk cinta-kasih dan penghargaan martabat perempuan, seumpama bunga atau Roses. Ahmad Riyadi (Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekarang bekerja sebagai asisten di KPI Pusat) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Atnike Nova Sigiro berkesempatan hadir dalam gelaran “Evaluasi Dengar Pendapat” yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Rabu (6/3). “Evaluasi Dengar Pendapat” adalah proses lembaga penyiaran untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), baik bagi pemohon baru ataupun perpanjangan. Kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, tentu Atnike cenderung membahas persoalan perempuan dalam layar kaca. Ia bahkan dengan tegas menanyakan, strategi apa yang akan dilakukan dalam upaya pengarusutamaan gender terhadap Lembaga Penyiaran. “Perlu ada strategi untuk pengarusutamaan gender dalam layar televisi”, ungkapnya sebagaimana dikutip di situs KPI. Representasi penulis terhadap pernyataan di atas, adalah berkaitan dengan perempuan di layar televisi. Pengarusutamaan gender yang dimaksud ialah soal bagaimana perempuan menjadi objek dari eksploitasi dalam media, termasuk televisi. Idealisasi Kecantikan Menyoal pengarusutamaan gender di media ini melambungkan ingatan penulis tentang idealisasi kecantikan dalam buku bertajuk Putih: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan Indonesia Transnasional karya L. Ayu Saraswati. Sebuah buku yang menguliti relasi kuasa kecantikan dalam hubungannya dengan transnasionalisme, rasialisme, warna kulit dan gender melalui emosi dalam pencitraan yang menggambarkan kecantikan. Pertanyaannya kemudian, mengapa kecantikan? Ayu dalam bukunya menjelaskan bahwa ideologi kecantikan digunakan sebagai lensa kritik untuk mencermati bagaimana putih (whiteness), saat dipandang, diartikulasikan, dan dibingkai dalam gagasan mengenai kecantikan perempuan mendapatkan maknanya. Jika demikian, maka kecantikan sebenarnya adalah penerimaan terhadap sesuatu yang dikontruksikan cantik. Sebuah kerja hegemoni itu berlangsung melalui kekuasaan-kekuasaan yang berada di belakangnya. Di Indonesia, cantik yang ideal berubah-rubah sesuai dengan rezim kekuasaan di tangan siapa. Saat jepang berkuasa, maka ideal kecantikan yang diberlakukan Belanda (Eropa) tetiba hilang, begitu juga seterusnya, hingga kecantikan itu ideal menurut kacamata kosmopolitan. Mundur ke belakang, di era kerajaan, kecantikan sudah mempunyai normanya sendiri. Dalam hal ini, seperti potret yang digambarkan Ayu, adalah penggambaran Sita dengan terang lalu Rahwana, makhluk jahat yang gelap. Epos-epos ini kemudian dikonstruksi sedemikian rupa menjadi norma kecantikan. Dalam fitur media, idealisasi kecantikan ini bisa dilihat dalam sejarah Indonesia. Majalah berbahasa Belanda seperti Bataviaasch Niusbland, de Locomtief dan Java Bode menampilkan perempuan China, Liem Titie Nio yang digambarkan dalam lanskap nasionalisme dan isu-isu politik lainnya, sebuah majalah yang pada mulanya membahas isu-isu rumah tangga belaka. Terbitan-terbitan kolonial ini mengafirmasi bukti kecantikan yang direpresentasikan oleh perempuan berkulit Kaukasia, sebagai ideal kecantikan dalam wacana kecantikan dominan. Juga lonjakan penggunaan sabun Lux sebagai produk ideal kecantikan yang kembali menegaskan ideal kecantikan itu adalah Kaukasia, disusul reproduksi film Amerika pada 90-an seperti tampilnya Irene, Deanna Durban dan semacamnya. Sebuah analisis yang menarik dan kritis tentang pesona kecantikan juga tergambar dalam buku karya Naomi Wolf dengan judulnya Mitos Kecantikan Kala Kecantikan Menindas Perempuan. Beberapa catatan penting ini adalah bagaimana mitos kecantikan itu menghambat gerak perempuan dan bagaimana perempuan mendapatkan diskriminasi hanya sebab persoalan kecantikan. Ramah Perempuan Apa yang kemudian terjadi dalam ruang evaluasi itu, tidak bisa dianggap sebagai tanda-tanda malaikat turun dari langit untuk berpihak terhadap perempuan. Itu hanya sekadar masukan di tengah gegap gempita yang melanggengkan perempuan untuk melulu menjadi objek komersial dan kebudayaan yang patriarkal. Betapa tidak, kehadiran perempuan dalam layar kaca diantara kutukan dan harapan. Saat beberapa lalu, rimbun protes terhadap iklan perempuan berbalut pakaian mini yang menuai polemik dalam waktu yang bersamaan. Di satu sisi, kita dianjurkan pada tataran norma kepantasan yang sempit, tetapi di saat yang bersamaan objek yang dijadikan bintang adalah perempuan dengan ideal kecantikan yang digandrungi, misalnya standar kecantikan perempuan di Korea. Dari sini kita bisa menilai bahwa kecantikan idealnya adalah mereka yang datang dari Korea. Tetapi juga dikutuk karena tampilan baju mini. Potret ini hanya potongan-potongan belaka. Masih banyak ditemukan konten-konten di layar televisi, yang menghinda dan merendahkan tubuh perempuan hanya karena perbedaan fisik, baik dari bentuk tubuh atau warna kulit. Penghinaan ini nyata dan kasat hanya untuk meledakkan emosi-emosi gelak tawa, dan tentunya rate yang diharapkan oleh stasiun televisi. Menghadirkan televisi yang ramah perempuan tentu membutuhkan perjuangan yang tidak singkat. Ia tidak hanya melibatkan agen televisi, tetapi juga regulasi yang detil dan berperspektif emansipatif, memihak terhadap perempuan serta pengayaan literasi bagi masyarakat Indonesia, tentu saja tentang kesetaraan gender. |

AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

September 2021

Categories |

RSS Feed

RSS Feed