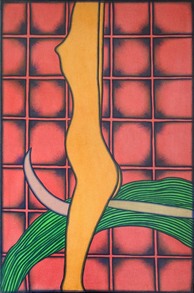

Dok. Pribadi Dok. Pribadi Ruangan bioskop itu cukup sepi, hanya saya dan beberapa orang yang jumlahnya bisa dihitung jari. Kami adalah kerumunan jika merujuk pada Le Bon dalam bukunya The Crowd: A study of the Popular Mind (1985), kami adalah sekumpulan orang yang tidak sengaja bertemu dalam satu lokasi yang sama, ruang bioskop. Diantara bangku merah yang disusun panjang berderet, dalam suasana gelap gulita, suara musik keluar dari pengeras suara yang ditempel pada dinding-dinding. Ine Febrianti sebagai “Nayla Kiran” muncul dua dimensi di layar datar, berperan menjadi seorang akrtis baru yang baru saja mengambil hasil pemeriksaan laboratorium masuk ke mobil mini cooper berwarna oranye atau kuning, saya nyaris lupa karena setting latar waktu dalam sinema tersebut adalah malam hari. Nayla menghela nafas, berdialog sebentar dengan bangku kosong disebelahnya, berpura-pura bahwa ibunya ada disebelahnya. Kemudian menyalakan mobil, perjalanannya dimulai, seiring dengan dimulainya cerita dalam sinema ini. Nayla hamil, sebelas minggu, oleh pacarnya Ben (Paul Agusta). Menyetir mobil menyusuri jalan-jalan Jakarta seorang diri, memikirkan nasib kandungannya, nasib dirinya, dan nasib orang-orang disekitarnya. Sebelum memutuskan apa yang hendak ia lakukan dengan kandungannya. Sinema tersebut hanya berdurasi kurang lebih 80 menit tapi menggambarkan realita yang dihadapi perempuan. Bukan hanya di Indoneesia, tetapi mungkin juga di seluruh penjuru dunia. Tentang dirinya, nasibnya, tubuhnya, dan keputusannya. “Mengapa perempuan hamil harus menikah?” kalimat itu keluar dari mulut Rengganis si Cantik, tokoh fiksi dalam Novel Eka Kurniawan berjudul Cantik Itu Luka. Rengganis si Cantik meraung karena dipingit oleh keluarganya yang begitu tahu bahwa gadis ini, perempuan tercantik di Halimun, hamil karena diperkosa oleh seekor anjing. Perempuan, entah diberkahi atau dikutuk memiliki tabung kehidupan dalam dirinya. Persoalan tubuh perempuan milik siapa, tidak kunjung habis dalam diskursus feminisme, persoalan itulah yang kita hadapi setiap harinya. Dan isu aborsi, isu yang selalu menjadi buah simalakama bagi perempuan yang dipecah menjadi kubu pro-choice dan pro-life. Carol Gilligan dalam In Different Voice memaparkan tahapan perkembangan moral perempuan yang dianggapnya tidak bisa disamakan dengan laki-laki. Teori ini mengkritik teori gurunya, Lawrance Kohlberg, yang menyatakan bahwa perkembangan moral anak laki-laki membuat anak laki-laki lebih dewasa daripada anak perempuan. Hal ini ditentang oleh Gilligan yang dalam penelitiannya menggunakan sample dari perempuan yang hendak melakukan aborsi dan bagaimana tahapan-tahapan moral yang dilaluinya hingga menghasilkan keputusan final. Penelitian tersebut menghasilkan beda antara etika kepedulian (ethics of care) dengan etika keadilan (ethics of justice). Etika kepedulian milik perempuan, memperlihatkan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, laki-laki akan mengevaluasi dan memilih apa yang dianggap “benar”, sedangkan perempuan akan berada dalam dilema, “keputusan yang tidak menyakiti siapapun”. Saya rasa etika kepedulian dalam teori feminis yang hendak dipaparkan Djenar Maesa Ayu sebagai sutradara dan produser film ini, dimana Nay, dalam mobilnya, mencoba membuat keputusan-keputusan moral yang tidak dilandaskan pada apa yang “benar” saja. Moral yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah moral laki-laki, sedangkan moral perempuan, berusaha dicari sepanjang perjalanan yang dilalui Nay, untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan masa depannya, tanpa melukai siapapun, bayinya, kariernya, teman-temannya, pacarnya, pria lain yang suka padanya, dan terakhir dirinya sendiri. Tidak hanya etika kepedulian yang bisa kita temukan dalam cerita di sinema tersebut, sinema itu juga memaparkan bagaimana perempuan. Selalu dilihat dalam dua kelompok, perempuan baik-baik dan bukan perempuan baik-baik. Gilanya, hal tersebut diungkapkan bukan oleh laki-laki, melainkan oleh perempuan, pada cerita dalam sinema ini diberikan peran dari Ibu dari Ben, pacar Nay yang telah menghamilinya, dalam dialog di telpon. Kehidupan akrtis, perempuan mandiri, dan perempuan yang tidak perawan bukan perempuan baik-baik, tidak peduli apakah dia tidak perawan karena diperkosa atau memang perempuan penggoda. “Perempuan yang sudah ‘rusak’ itu bersikap sok manis dan berpura-pura menjadi korban, padahal ia hanya mengincar pria mapan untuk bertanggung jawab”, begitu kiranya dialog yang diungkapkan Ibu Ben ketika Nay meminta pertanggungjawaban Ben atas kehamilannya. Perempuan yang terjebak dalam dikotomi Bitch dan Angel selalu serba salah dalam menghadapi kekerasan seksual. Ketika mengalami perkosaan atau pelecehan, sebagai korban, ia selalu disalahkan hingga dua kali diperkosa. Diperkosa oleh pelaku, dan diperkosa oleh masyarakat. Dan seringkali perkosaan yang dilakukan masyarakat yang justru membuat perempuan hancur dan merasa dia tidak ada harganya lagi. Hal ini bukan sekedar teori, kasus bunuh diri seorang gadis di Aceh karena tidak tahan difitnah sebagai pelacur (http://lakilakibaru.or.id/2012/10/surat-maaf-untuk-putri/). Perkosaan juga menjadi kasus yang serba salah. Dalam cerita di sinema ini, Nay adalah korban perkosaan yang dilakukan oleh pacar ibunya, tetapi ibunya enggan melaporkan kasus ini ke polisi karena memikirkan masa depan Nay yang nantinya akan memperoleh cemoohan dari masyarakat apabila mengetahui bahwa Nay adalah korban perkosaan. Sekelumit permasalahan perempuan berusaha diungkapkan dalam sinema ini. Saya sengaja mengesampingkan hal-hal yang berbau sinematografi karena jelas itu bukan bidang saya. Seperti yang dipilih Djenar, fokus dengan seni sebagai bidangnya berupaya memberikan suara, pengalaman perempuan, kaumnya, dalam media film. Feminisme hadir guna menjadikan pengalaman perempuan sebagai Ilmu. Akhirnya dalam Nay, saya rasakan bahwa Djenar berusaha mengungkapkan pengalaman perempuan ditengah nilai patriarkis. Ethics of care yang selalu dianggap sebagai pengambilan keputusan yang emosional dan jauh dari rasional. Dikotomi bitch dan angel, perkosaan yang seperti gunung es. Nasib perempuan dalam negara hukum yang menganut hukum yang seksis diharapkan melalui film ini, semoga bisa menjadi baik.  Dok. pribadi Dok. pribadi Ibu. Dia adalah seorang perempuan, darimana pun asalnya dan dari kalangan apa pun, dia tetap adalah seorang yang memiliki rahim dan vagina untuk melahirkan, serta memiliki payudara untuk menyusui anak-anaknya. Candraningrum (2015) mengungkapkan bahwa narasi ASI merupakan narasi agung negara yang digunakan sebagai alat kampanye besar-besaran untuk melepaskan tanggung jawab negara atas peri kehidupan bayi sampai dengan berumur dua tahun. Lalu apa makna seorang Ibu itu? Yang tak lebih hanya dipandang oleh negara sebagai “yang melahirkan dan menyusui”, bahkan persepsi kebanyakan orang membenarkan itu. Tidak terkecuali terminologi agama yang menegaskan bahwa ibu (perempuan) harus tunduk pada kodrat keperempuanannya—melahirkan, menyusui, tunduk pada suami (laki-laki), mengurus anak dan masih banyak lagi baju yang dipasangkan kepada perempuan atas dasar pembenaran. Terminologi negara dan bahkan terminologi teologis kemudian menyudutkan posisi perempuan sebagai manusia yang tidak merdeka, manusia yang tidak memiliki kebebasan atas diri dan tubuhnya sendiri. Dan legitimasi produk hukum turut mendukung atas hal ini. Lalu apa arti penghargaan atas “hari ibu” yang menggaung dari pikuk perkotaan hingga senyap pedesaan? Jika pada kenyataannya kemerdekaan atas “ibu” sendiri masih belum terjamah oleh negara. Masih dipahami secara umum dan bukan atas penegakan hak-hak yang seharusnya mereka miliki sama dengan warga negara lainnya (laki-laki). Indonesia adalah satu-satunya negara yang memperingati hari ibu pada 22 Desember melalui Kongres Perempuan Indonesia III pada tahun 1938 dan dengan adanya Dekrit Presiden Soekarno No. 316 tahun 1959 yang menetapkan bahwa 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional. Berbeda dengan beberapa negara seperi Amerika, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan banyak negara lainnya yang merayakan Mother’s Day pada hari Mingggu di pekan kedua bulan Mei. Momentum ini dijadikan sebagai penghargaan kepada Ibu (perempuan) yang telah berjasa dalam banyak hal. Hanya dengan satu hari saja, 22 Desember saja, penghargaan untuk Ibu, setelah itu selesai. Hebat! Perayaan hari ibu sukses dilaksanakan, hanya sebagai sebuah seremonial semata. Bukan momentum yang kemudian membebaskan Ibu dari belenggu ketidakadilan. Setelah itu, toh, perempuan masih saja diperlakukan tidak adil, masih banyak buruh perempuan yang tidak berdaya, banyak petani perempuan yang hidup dalam kemiskinan, banyak perempuan berperan menjadi tulang punggung keluarga, dan tidak bisa kita menampik bahwasanya banyak kasus perempuan yang menjadi korban human trafficking, korban kekerasan seksual, bahkan dalam banyak kultur anak perempuan menjadi sajen dalam ikatan perkawinan. Ibu bagi negara hanyalah salah satu dari senjata yang dipakai secara etimologis, semantik dan pragmatik untuk membajui dirinya sendiri atas state grand narrative (narasi agung negara) (Candraningrum, 2015). Justru negara meminjam istilah “ibu pertiwi” untuk merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan berlimpah. Dan dengan sangat mudah para elit membelenggu ibu pertiwi yang berkalungkan emas, bermahkotakan berlian, bergelangkan batu bara dan semua itu adalah kekayaan yang digerogoti segelintir elit. Mencuri dan menghamburkan uang untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan rakyat dan Ibu yang adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Kasus demi kasus terus berselancar untuk menemukan titik hukum untuk mencari perlindungan, namun malah produk hukum itu sendiri yang kemudian menjerat kaum Ibu menjadi kaum yang murah dan tidak ramah hukum. Tidak sedikit kasus anak-anak yang kemudian menikah di usia belia, mempunyai anak, menjadi seorang Ibu dan mereka dihargai pada musim Hari Ibu, mereka diapresiasi dan mereka bangga menjadi Ibu. Ya, negara yang memiliki produk apresiasi itu sendiri. Sehingga tak ada yang salah. Sehingga perempuan dibonsai, dipangkas, dikerdilkan, direduksi, pada arena domestik—sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pendidik dan penanggung jawab terhadap anak dan penyokong negara! Pembonsaian perempuan-perempuan ini tidak hanya berada dalam irisan budaya, tetapi politik, sosial, ekonomi dan kenegaraan (Candraningrum, 2015). Lalu, dimana letak pembebasan itu? Pembebasan yang diletakkan atas dasar “Hari Ibu”? Tidak nyata dan abstrak, pemahaman tentang perempuan tetap pada perspektif yang sama—berkutat pada sisi domestik. Bagi saya sudah tidak penting lagi, karena saya sudah tua. Dari kecil saya tidak bersekolah dan anak sayapun hanya mampu tamat SD saja, anak saya yang paling tua tidak tamat SD karena dia perempuan dan harus cepat makan gaji (bekerja). Tapi itu sangat penting untuk cucu-cucu saya. Jangan sampai mereka seperti saya. Begitulah jawaban seorang ibu yang memiliki dua orang anak yang saya wawancarai ketika menyelesaikan karya ilmiah saya setahun lalu. Pertanyaan saya simpel, “Penting kah pendidikan bagi anda?”, saya menanyakan ini dengan bahasa daerah karena hampir sebagian orang (terutama kaum Ibu) di kampung itu tidak dapat berbahasa Indonesia. Informan saya ini seorang janda yang hidup sendirian di kampungnya, dan dia buta huruf alias tidak bisa calistung (membaca, menulis dan berhitung) sementara kedua anaknya bekerja di kota Pontianak, mencari penghidupan layak. Bulan lalu saya mendapatkan kabar bahwa beliau meninggal dunia dan seumur hidupnya ia tidak pernah mengenal huruf a,b,c, atau huruf 1,2,3, dan lainnya. Kenyataan ini masih mendarah daging bagi kaum ibu di daerah pedesaan, yang mengalami pemutusan kesempatan belajar pada era Orde Lama atau Orde Baru. Pendidikan layak bagi kaum Ibu di pedesaan sungguh sulit dipahami secara akademis atau ilmiah, sebab kultur lebih mengikat erat mereka secara turun-temurun. Perempuan di pedesaan kemudian memilih bertani, dan tidak bersekolah karena kemiskinan (Niko, 2015). Hal ini karena kesempatan yang tidak diberikan kepada mereka untuk memperoleh pendidikan. Program pemerintah untuk memberantas buta huruf belum sempat menyentuh daerah-daerah yang memang sulit dijangkau. Kemudian Sasono (1987) mengatakan bahwa proses penghancuran kesempatan itu telah berlangsung sejak zaman feodalisme kerajaan-kerajaan (Hindu maupun Islam), zaman kolonialisme dan akhirnya ketergantungan sekarang ini. Bagaimana dapat dikatakan bahwa kaum Ibu memiliki kebebasan dan keleluasaan memiliki banyak pilihan untuk melakukan apa saja yang ia suka? Bagaimana dapat disimpulkan bahwa Hari Ibu kemudian akan membawa suatu perubahan persepsi atas kaum perempuan? Kepalsuan itu dikemas rapi oleh negara untuk membohongi publik. Narasi Ibu dijual dengan sangat murah, cukup diberi hari: Hari Ibu dan diberi label “agung dan mulia” tanpa harus kerja-keras melahirkan kebijakan dan menegakkan kebijakan yang adil atas pengasuhan anak (Candraningrum, 2015). Pada kenyataannya hak-hak kaum Ibu masih diabaikan, masih menjadi angan untuk penegakan secara adil. Daftar pustaka: Dewi Candraningrum. 2015. “Negara, Seksualitas dan Pembajakan Narasi Ibu”. Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015. (http://fkai.org) diakses tanggal 20 Oktober 2015. Nikodemus Niko. 2015. “Pengembangan Model Pembelajaran Keaksaraan Fungsional Dengan Menggunakan Pendekatan Akret Berbasis Life Skill Pada Perempuan Pedesaan”. CISOC Vol. 1, Nomor 2, Desember: hal. 19-26. Sasono, A. 1987. Masalah Kemiskinan dan Fatalisme. Jakarta: UI-Press.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Siapa yang tak ingat dengan momen tanggal 22 Desember, momen yang bisa saja bersejarah untuk para anak agar tidak dicap sebagai “anak durhaka” jika tak mengingatnya. Ya, serentak kita akan mengatakan itu adalah hari ibu, ibu kita, ibu anda, ibu kita semua. Tak perlu khawatir melupakan momen ini, karena jika anda membuka timeline social media seperti facebook, path, instagram, twitter, dan lain lain, maka hampir bisa dipastikan akan banjir postingan baik berupa foto maupun kata-kata puitis mengenai ibu. Terlepas apakah mereka benar-benar mengatakannya kepada ibu, atau hanya “nampang” di social media tanpa tersampaikan langsung. Jika ditanya tentang makna ibu, sudah bisa dipastikan semua akan memberikan kata-kata terbaiknya demi menggambarkan seorang ibu. Misalnya “she is my everything”, “i love you to the moon and back”, “ibu adalah malaikat di dunia”, dan banyak lagi ungkapan yang mencerminkan makna ibu bagi kehidupan seseorang. Tapi pernahkah kita berpikir tentang siapakah yang disebut ibu? Apakah dia yang melahirkan? Ataukah dia yang merawat? Atau dia yang memberi ASI eksklusif selama 6 bulan? Ataukah semua perempuan bisa disebut sebagai ibu? Dalam pemahaman umum, seseorang disebut sebagai ibu adalah wanita yang melahirkan seseorang (KBBI). Dalam perkembangannya, kata “ibu” juga mengalami perluasan makna. Ibu tidak hanya digunakan untuk sapaan orang yang melahirkan kita, tetapi juga menjadi sapaan umum kepada perempuan yang usianya lebih tua dan telah memiliki suami. Status ibu menjadi paradoks dalam perkembangannya, terlebih dalam budaya patriarkal yang masih melekat kuat. Di satu sisi ibu menjadi status yang begitu mulia, karena ia adalah yang merawat, menyusui dan mengajarkan banyak hal. Terlebih lagi ibu menjadi “significant other” bagi anak-anak, dimana warna-warna dalam kepribadian anak di usia-usia 0-5 tahun dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, terutama ibu. Saking sakralnya, tidak banyak kata yang bisa diungkapkan mengenai makna seorang “ibu”, no words needed. Kemuliaan seorang ibu juga diafirmasi oleh lembaga agama, bahwa orang yang harus dihormati adalah ibumu, ibumu, ibumu, baru ayahmu. Tiga posisi yang diduduki ibu sebagai orang yang harus dihormati menegaskan kemuliaan seorang ibu, tidak hanya secara sosio-kultural, tetapi juga secara agama. Di sisi lain, status ibu justru menjadi ajang penaklukan bagi perempuan dengan cara yang lebih subtil dan terkesan “alamiah” dengan berbagai tuntutan yang harus dipenuhi agar seorang perempuan bisa disebut sebagai “ibu” seutuhnya. Media sosial kini memang menjadi lahan ampuh untuk mereproduksi fenomena secara masif dan efektif. Konsep tentang ibu juga terus direproduksi melalui media dengan berbagai justifikasi secara sosial, agama dan kesehatan. Tidak jarang, masing-masing mendaku diri sebagai ibu yang “seutuhnya” karena telah menjalankan peran perawatan dan rumah tangga dengan baik. Banyak muncul status war dalam media sosial seperti ASI eksklusif versus susu formula, melahirkan secara normal versus cesar, ibu rumah tangga versus wanita karier dan lain-lain. Keduanya tidak lagi seimbang ketika yang satu dianggap lebih baik dari yang lain. Yang satu dianggap menjadi “ibu yang baik” dibanding yang lain. Perdebatan tersebut memiliki justifikasi masing-masing sehingga serasa semua ingin menjadi yang terbaik. Akhir-akhir ini sangat masif terdengar kampanye pemberian ASI Eksklusif bagi bayi berusia 0-6 bulan dengan justifikasi kesempurnaan perkembangan bayi secara fisik dan mental. Di sisi lain, ada juga ibu yang memilih tidak memberikan ASI eksklusif, namun dibantu ataupun sepenuhnya memberi susu formula bagi bayi mereka. Pada akhirnya muncul judgement sebagai ibu yang egois, tanpa memerhatikan alasan lain kenapa dia tidak memberikan ASI untuk anaknya. Perkembangan fisik dan mental anak pun sepenuhnya dibebankan kepada perempuan melalui wacana “ASI eksklusif”, dimana perempuan akan menjadi ibu yang baik ketika mau memberikan ASI eksklusif. Sejalan dengan hal tersebut, perdebatan mengenai status ibu juga terjadi dalam ranah pekerjaan, ibu yang bekerja di luar rumah (wanita karier) dan ibu yang tinggal di rumah (secara umum disebut ibu rumah tangga). Perempuan yang memilih menjadi ibu rumah tangga mendapat banyak “dukungan” kaum agamis dan motivator parenting, dengan alasan perempuan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak, sehingga harus menyediakan seluruh waktunya untuk keluarga (full time mommy). Sedangkan ibu yang memilih bekerja di luar rumah mendapat “dukungan” dari para feminis, dimana bekerja menjadi salah satu tempat pengungkapan eksistensi perempuan, tempat mengembangkan bakat, serta tempat bersosialisasi. Keduanya memiliki justifikasi masing-masing, lebih sering justifikasi tersebut menjadi alasan untuk mendefinisikan diri sebagai “ibu yang seutuhnya” dan mendefinisikan pihak lain sebagai “ibu durhaka” karena memilih bekerja daripada merawat dan mendidik anak di rumah. Apabila perdebatan seperti ini terus berlangsung, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya menjadi ibu yang baik dalam kacamata sosial dan agama. Pada akhirnya status ibu yang mulia dan diidam-idamkan banyak perempuan menjadi ajang penaklukan terhadap perempuan secara lebih subtil dan alamiah. Ketika semua perempuan berlomba-lomba menjadi ibu yang baik, dan mendurhakakan ibu yang lain, maka saat itu pula penaklukan itu sedang bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Foucault tentang kekuasaan yang menyebar dimana-mana, termasuk dalam wacana kemuliaan seorang ibu. Wacana menjadi alat ampuh untuk mereproduksi dan menyebarkan metode baru penaklukan terhadap perempuan melalui status sebagai ibu. Siapa yang tidak ingin menjadi ibu dengan “bayang-bayang” surga di telapak kaki, dengan “status” perempuan seutuhnya ketika sudah menjadi ibu, dan dengan segala preferensi yang diperoleh dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penaklukan perempuan melalui status “ibu yang baik” berkaitan dengan posisi perempuan yang lebih sering muncul bukan sebagai subjek melainkan dilekatkan dengan peran yang diberikan oleh orang-orang sekitarnya. Perempuan adalah ibu bila menjalankan perannya dalam melahirkan, menyusui, mengasuh, serta mendidik (Jurnal Perempuan edisi 76 hal 47). Pendefinisian dan dikte terhadap perempuan pun kini dilakukan melalui image ibu, mengingat status ibu adalah kemuliaan bagi perempuan sehingga penaklukan terkesan alamiah dan tidak disadari. Melalui image ibu yang baik, perempuan harus memberikan ASI eksklusif bahkan telah diatur dalam PP No 33 tahun 2012. Demi mengikuti wacana yang dibangun, perempuan seperti tidak memiliki pilihan bagaimana ia bisa menjadi ibu yang baik bagi anaknya. Karena satu-satunya jalan menjadi ibu yang baik adalah melalui pemberian ASI eksklusif, terlepas dari faktor lain seperti kondisi fisik, minimnya fasilitas pendukung terutama bagi ibu yang bekerja dan kelas menengah ke bawah. Penaklukan yang terkesan alamiah juga terjadi pada status ibu yang memilih bekerja di luar. Pada awalnya, kesempatan perempuan untuk berkarya di ranah publik memang sudah terbuka dan menjadi kewajaran. Tetapi kesempatan ini seperti menemui jalan buntu ketika perempuan telah menikah dan memiliki anak. Perempuan tidak lagi bebas berkarya di luar rumah, karena mendapat tanggung jawab merawat dan mendidik anak. Perempuan seakan-akan telah dibebaskan memilih untuk berkarya di ruang publik, namun di saat yang sama juga dituntut untuk tidak melupakan “kodratnya” sebagai istri dan ibu. Kondisi dominasi dan penaklukan terhadap perempuan, terutama ibu tidak akan terlepas dari “langgengnya” budaya patriarkal yang hingga saat ini masih tumbuh subur. Pada masa sekarang ini, peng-liyan-an perempuan (ibu) tidak lagi terjebak pada konteks domestik publik, justru kini status menjadi ibu seakan-akan sudah “dibebaskan” untuk berkecimpung di dunia publik untuk memilih bekerja di luar rumah. Tetapi celakanya, justru pada masa inilah perempuan didominasi melalui cara-cara yang lebih halus dan tidak disadari. Dalam konteks Indonesia, penaklukan terhadap perempuan melalui status ibu (dan istri) mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, dengan legitimasi kuat dari negara. Melalui ideologi ibuisme negara (state ibuism), perempuan tidak diakui karena diri mereka sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan seseorang atau sesuatu. Perempuan juga diasingkan dari proses pembangunan baik dalam kebijakan maupun praktik yang tercermin dalam program khusus perempuan. Ideologi ibuisme negara ini merupakan proses penjinakan yang seluruhnya sejalan dengan tujuan “ketertiban”, “pembinaan”, dan “stabilitas” negara (Julia Suryakusuma, 2012: 181). Program yang menjadi alat legitimasi penaklukan status perempuan sebagai ibu dan istri adalah PKK dan Dharma Wanita, dimana organisasi tersebut seakan-akan dibuat untuk ajang pengembangan eksistensi ibu, namun program yang dilaksanakan tetap berkaitan dengan domestifikasi seperti menyulam, demo masak, menjahit, program imunisasi dan KMS dan lain-lain. Di samping itu, program PKK dan Dharma Wanita ini juga mendefinisikan kemampuan perempuan bukan berdasarkan dirinya sebagai perempuan (subjek), namun perempuan didefinisikan berdasarkan tugasnya sebagai istri dan ibu, meskipun berada dalam ranah publik. Rezim Orde Baru sudah runtuh 17 tahun silam, namun ideologi ibuisme negara masih lestari hingga sekarang, bahkan dikuatkan dengan wacana-wacana baru yang terkesan lebih alamiah. Seperti yang telah disebutkan di awal pembahasan, mengenai wacana tuntutan ASI eksklusif bagi bayi berusia 0-6 bulan yang juga diatur oleh PP No 33 Tahun 2012, tanpa didukung adanya perbaikan fasilitas dan kemudahan akses bagi ibu yang bekerja di luar rumah untuk tetap menyediakan ASI bagi anak-anak mereka, terutama dirasakan oleh pekerja perempuan kelas bawah. Penaklukan perempuan melalui status kemuliaan seorang “ibu yang baik” muncul dalam rangka pembentukan dominasi yang melampaui apa yang perempuan, bahkan masyarakat secara umum bayangkan. Ketika kesetaraan gender sudah dianggap bisa dicapai pada abad ke-21 ini, penaklukan baru dilakukan melalui justifikasi bidang sosial, budaya, agama, bahkan kesehatan yang lebih subtil. Dengan segala apa-apa yang ada dalam tubuh perempuan, maka perempuan dituntut untuk merawat dan mendidik anak dan keluarga mereka, menyusui hingga usia bayi 6 bulan, terlepas dari kondisi kemampuan ibu (fisik, mental dan ekonomi) dan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi di berbagai tempat kerja. Penaklukan perempuan tersebut diwujudkan dalam “beban” yang akan ditanggung perempuan sebagai ibu, jika mereka tidak mampu memberikan ASI Eksklusif kepada anak dan akan bertanggungjawab penuh terhadap kemungkinan keterlambatan perkembangan anak baik secara fisik maupun kognitif karena tidak bisa memberikan ASI. “Beban” tersebut juga dilimpahkan pada status ibu yang bekerja di luar rumah, karena tidak bisa menyediakan waktu sepenuhnya untuk perkembangan anak, terutama untuk merawat dan mendidik, serta memilih mencari baby sitter atau menitipkan pada daycare. Perempuan sebagai ibu tetap diberi kebebasan untuk bisa bekerja di luar rumah, tapi di saat yang sama mereka juga tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap peran mendidik dan merawat anak. Sehingga ketika terjadi “kesalahan” pada anak, maka orang pertama yang akan disalahkan adalah ibu karena dianggap tidak mampu merawat anak, bahkan secara sosial akan mendapat sebutan “ibu yang tidak baik”. Kemuliaan menjadi seorang “ibu” seharusnya tidak direduksi hanya dalam istilah “ibu yang baik” dan “ibu yang tidak baik” melalui berbagai tuntutan-tuntutan yang semakin me-liyan-kan kaum perempuan. Reduksi terhadap identitas perempuan juga semakin marak, dimana perempuan dikatakakan sempurna jika telah memiliki suami dan anak. Perempuan, baik ia berdiri sebagai perempuan atau sebagai seorang ibu belum menjadi subjek yang utuh. Identitas dan keberadaan keduanya hanya akan dianggap ada ketika telah dilekatkan dengan subjek atau peran terhadap subjek lain (terutama laki-laki). Hari ini dan entah sampai kapan, kemuliaan menjadi seorang ibu, bukan diidentifikasikan karena perempuan tersebut memang memiliki sifat feminin yang mengasihi, melayani, dan merawat, tentunya dengan cara dan kemampuan individu. Sebaliknya, perempuan akan bisa mendaku diri dalam kelompok “status ibu yang mulia”, ketika dia sudah menjalankan peran yang diwajibkan kepada mereka sebagai istri dan ibu dengan standar yang dibangun dalam logika patriarkal dan menggunakan standar kebahagiaan laki-laki. Maka dari itu, pendefinisian “ibu yang baik” kiranya perlu ditinjau kembali. Menjadi seorang ibu, bukan didasarkan pada tuntutan apakah dia harus memberikan ASI Eksklusif, harus tinggal di rumah untuk merawat anak-anak seharian penuh, harus merasakan melahirkan secara normal, ataukah harus mengandung dan melahirkan sendiri anak-anak yang mereka cintai. Menjadi seorang ibu, lambat laun terus menjadi peran yang mungkin dihindari banyak perempuan, mengingat “syarat” menjadi ibu sungguh kompleks dengan berbagai perkembangan wacana tersebut. Ketika wacana “ibu yang baik” terus berkembang, maka perempuan telah menjadi objek yang dengan senang hati bersedia didominasi, dengan justifikasi alamiah berupa pemberian pelayanan terbaik bagi anak-anak mereka. Sebutan ibu juga milik mereka yang memilih menitipkan anak di daycare, yang memilih memberikan susu formula untuk bayi mereka, ataupun yang memilih tidak melahirkan sendiri anak-anak mereka. Makna ibu jauh lebih mulia daripada sekadar perdebatan tentang full time mommy maupun yang memilih bekerja di luar rumah, jauh dari sekadar memilih memberikan ASI atau susu formula. Karena ialah ibu yang selalu mengasihi, melayani, dan merawat. Karena ialah ibu, bahkan ketika tidak mengandung, melahirkan, dan menyusui bayi-bayi mereka. Cinta kasih dan keikhlasannya terlalu kuat menjadikan perempuan sebagai ibu, tanpa harus terkungkung dalam wacana “tuntutan sebagai ibu yang baik”. Setiap ibu adalah baik bagi bayi-bayi kecil mereka, karena ia seperti bumi yang terus mengalirkan kehidupan dan menjamah melalui sentuhan kasihnya. Setiap mata yang memancar keteduhan adalah ibu, setiap bibir yang melayangkan senyum adalah ibu, setiap tangan yang menebarkan kasih sayang adalah ibu, setiap hati yang penuh cinta adalah ibu. Selamat Hari Ibu!  "Bikin Pleasure", IGAK Murniasih "Bikin Pleasure", IGAK Murniasih Jejak perempuan dalam dunia seni rupa di Bali bisa diibaratkan sebagai oase di tengah gurun pasir. Jika bukan karena minimnya arsip yang mencatat perjalanan kesenimanannya, kurangnya partisipasi perempuan dalam event seni rupa pun semakin menjauhkannya dalam jangkauan radar/perhatian publik seni. Entah karena perempuan perupa Bali luput dari perhatian atau dalam segi karya dan intelektualitas masih dinilai tidak representatif tampil dalam ruang pameran. Salah satu ruang yang pernah berkembang untuk mewadahi perempuan pelukis di Bali adalah Seniwati (1991-2012), berlokasi di daerah Ubud dan diketuai oleh Mary Northmore, seorang aktivis sosial berkebangsaan Australia. Kelompok Seniwati terbentuk diawali dari keinginan Mary mencari perempuan pelukis di Bali yang pada masa itu jarang ditemukan karya-karya perempuan di ruang museum dan galeri. Seniwati telah berhasil memberikan akses bagi perempuan pelukis dengan mengadakan pameran lukisan dalam intensitas yang bahkan mampu membawa nama kelompok ini hingga ke kancah internasional. Selain itu Seniwati memiliki ruang galeri sendiri, sehingga karya-karya mereka tetap bisa dilihat dan dinikmati. Namun dalam perkembangannya, Seniwati tetap membawa risiko akan kecenderungan karya dengan visual yang sama. Jumlah pelukis tradisi yang mendominasi kelompok ini belum siap secara mental mengikuti arus perkembangan seni. Meskipun seorang pelukis tradisi telah meraih pencapaian teknisnya namun tema-tema dalam lukisan sifatnya repetitive, (melulu) mengenai alam, ritual dan kehidupan sosial. Karya-karya semacam ini ternyata mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan paradigma seni yang selalu membutuhkan suatu pembaruan baik dari segi estetika dan isu-isu kekinian. Tema-tema dalam lukisan tradisi kerap dianggap delusif dan berbeda semangat zamannya. Hingga kemunculan IGAK Murniasih yang menjadi anomali diantara perempuan pelukis lainnya di dalam kelompok Seniwati. Perjalanan Murniasih sebagai pelukis sesungguhnya diluar dugaan dalam konstelasi seni rupa Indonesia mengingat latar belakang akademisnya yang nonseni. Lahir pada 4 Juli 1966 dan meninggal pada 11 Januari 2006, keberaniannya mengangkat tema-tema di seputar tubuh perempuan yang kerap dianggap tabu ternyata justru menarik minat intelektual untuk melakukan kajian terhadap karyanya. Setelah kematiannya, nasib karya-karyanya nyaris tidak terdengar bahkan kondisi studionya di daerah Nyuh Kuning, Ubud telah dirobohkan karena habis masa kontrak. Untuk memperingati 10 tahun kematiannya, sebuah komunitas yang berbasis di daerah Batubulan yaitu Ketemu Project Space menginisiasi sebuah program bertajuk “Merayakan Murni” dengan fokus utamanya yaitu mendukung perkembangan Yayasan Murni melalui pengarsipan karya-karya dan data tulisan mengenai Murni. Kemudian mengajak segenap seniman baik di Bali maupun di luar Bali untuk merespons tema-tema yang diangkat Murni ke dalam karya mereka yang rencananya akan direalisasikan tahun depan melalui sejumlah pameran. Pada peluncuran program ini (8/12), Budi Agung Kuswara selaku salah satu pendiri Ketemu Project Space memaparkan awal mula program ini bisa mulai diwujudkan. Gagasan untuk menghidupkan kembali Murni, selain dari segi karya-karyanya yang masih relevan dengan persoalan konsep tubuh dan seksualitas pun didukung oleh suaminya, Mondo -laki-laki berdarah Itali yang sangat memuja pemikiran dan karya-karya Murni. Murni merupakan seorang anak dari sebuah keluarga petani miskin di Bali, yang kemudian bertransmigrasi ke Sulawesi. Ia menjadi pembantu rumah tangga pada sebuah keluarga etnis Tionghoa di Ujung Pandang. Keluarga inilah yang menyekolahkan Murni sampai kelas dua SMP sebelum kemudian mereka pindah ke Jakarta. Tahun 1987 Murni kembali ke Bali dan bekerja sebagai pembuat perhiasan perak di Celuk-Gianyar. Ia kemudian menikah, tapi karena tidak dikaruniai anak dan suaminya ingin menikah lagi, Murni menuntut cerai dari suaminya. Sejak tahun 1995 Murni belajar melukis pada Dewa Putu Mokoh dan debutnya sebagai perempuan pelukis di Bali semakin berkembang ketika bergabung dengan grup Seniwati. Begitulah catatan biografis singkat Murni yang secara garis besar dihubungkan dengan karya lukisnya dan terindikasi dalam aspek struktur naratif dimana banyak menampilkan imaji pertentangan antara laki-laki dan perempuan (oposisi biner). Mengenai sudut pandang oposisi biner ini kerap tampak pada karya perempuan perupa di Indonesia yaitu Arahmaiani dalam karya performanceHis-Story. Dalam performance ini tampak seorang laki-laki menuliskan kalimat berbahasa Inggris dan Jepang yang kurang lebih mengenai sejarah yang ditulis dengan darah, di sisi lain Arahmaiani hadir sebagai seorang perempuan yang memerhatikannya. Secara intrinsik performance tersebut telah menyatakan bahwa sejarah bersifat maskulin atau dengan kata lain realitas dikonstruksi oleh yang superior. Dalam hal pertentangannya dengan laki-laki dan ideologi patriarki seperti dalam karyanya tersebut, Arahmaiani menggunakan tubuhnya sebagai aktor sedangkan jika dibandingkan dengan Murni, ia memindahkan tubuhnya ke dalam kanvas dengan lebih tematis. Tubuh perempuan yang tematis dalam karya Murni hadir bukan sebagai tubuh realis atau yang mirip dengan realitasnya. Hal ini ditegaskan oleh Acep Iwan Saidi (2008: 213) mengenai konsep tubuh Murni yang hadir sebagai tubuh yang mengalami proses semiosis sehingga ia cenderung lebih bersifat simbolik. Maka yang menjadi fokus dalam lukisan Murni bukan kehadiran tubuh secara visual, melainkan bagaimana tubuh tersebut bisa menjadi tanda untuk mengomunikasikan gagasan yang disampaikan. Hadir dengan teknik Pengosekan dengan warna-warna cerah nan dramatis serta garis outline pada figur lukisannya, membaca dan mengamati karya-karya lukis Murni maka akan muncul dua kata kunci yang menjadi gagasannya dalam berkarya. Yang pertama adalah seksualitas jika ditinjau dari kencenderungan konten visualnya yang hampir sebagian besar menampilkan imaji phallus, vagina, narasi dan interaksi seksual yang kerap dianggap tabu. Kecenderungan Murni menampilkan konten semacam itu terkesan sangat berani, apalagi posisinya sebagai perempuan yang lazimnya merasa malu untuk mengumbar bagian tubuhnya. Selain itu, interaksi seksual yang banyak ditampilkan oleh Murni adalah hubungan-hubungan yang ganjil, liar dan imajinatif. Misalnya saja dalam karya “Bikin Pleasure” yang menampilkan tubuh perempuan yang disenggamai oleh senjata tajam (arit) dalam dominasi warna merah dalam latar belakangnya yang cukup mengintervensi objek visual di dalamnya. Arit yang merupakan alat pemotong rumput telah beralih fungsi menjadi pemberi sensasi terhadap tubuh. Karya tersebut tentu hadir sebagai paradoks dalam interaksi seksual. Rasa sakit telah dimaknai sebagai sumber kenikmatan tentu hal ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan sadomasokisme dalam beberapa karya Murni yang lain. Kemudian yang kedua adalah feminisme jika dicermati dari konteks Murni dalam berkarya dengan menampilkan visual tubuh dan dirinya sebagai representasi dari permasalahan yang dihadapi oleh banyak perempuan dalam lingkungan sosial dan kultural. Dalam konteks sosial hidupnya, Murni adalah seorang perempuan berdarah Bali yang juga hidup dalam norma-norma dan adat yang berkembang di sana. Dalam struktur masyarakat adat Bali, perempuan memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Sehingga dalam berbagai hal perempuan memiliki berbagai keterbatasan untuk mengungkapkan gagasannya secara politik maupun kebebasan dalam mengekspresikan dirinya. Perempuan dalam struktur adat Bali dibelenggu oleh norma dan konstruksi sosial lainnya. Bahkan mungkin tidak hanya di Bali, hal ini bisa terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam konteks inilah kehadiran karya Murni dapat dimaknai sebagai pendobrak nilai dan norma yang selama ini direkatkan pada diri perempuan. Melalui program “Merayakan Murni” kita akan melihat bagaimana relevansi dari jejak dan pemikiran Murni dalam konteks sosial hari ini.  Dok. pribadi Dok. pribadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa negara Indonesia. Perempuan yang bekerja di luar negeri sudah tidak tabu lagi untuk dibicarakan, tuntutan ekonomi dan berbagai faktor lainnya menjadikan profesi sebagai TKW di luar negeri dianggap hal yang lumrah saat ini. Kebutuhan hidup yang semakin menjerat, lapangan kerja di dalam negeri yang tidak memberi ruang membuat banyak perempuan Indonesia menangkap peluang lain yakni menjadi TKW, yang dianggap lebih menjanjikan. Nilai tukar mata uang luar negeri yang lebih menggiurkan menjadi salah satu faktor penarik tingginya minat perempuan bekerja di luar negeri. Banyak negara yang menjadi tujuan TKW Indonesia, seperti Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Singapura, dan tak ketinggalan negara jiran, Malaysia. Pusat Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, sepanjang tahun 2014 dari jumlah penempatan TKI sebanyak 429.872 orang di 25 negara, tertinggi adalah Malaysia 127.827 orang, Taiwan 82.665, Arab Saudi 44.325, Hong Kong 35.050, Singapura 31.680, Oman 19.141, Uni Emirat Arab (UEA) 17.962, Korea Selatan 11.848, Brunei Darussalam 11.616, Amerika Serikat 9.233, Qatar 7.862, Bahrain 5.472, Jepang 2.428, Kuwait 1.714, Itali 1.295, Turki 1.246, Cina 915, Kepulauan Fiji 902, Spanyol 889, Mauritius 838, Kanada 830, Belanda 796, Thailand 717, Australia 644, dan Afrika Selatan 587. Sedangkan sisanya sebanyak 11.390 TKI tersebar di berbagai negara penempatan lainnya. Malaysia Digemari TKW Salah satu alasan negara Malaysia banyak diminati TKW Indonesia karena terkait masalah bahasa, seperti dikutip dari http://tempo.co, kesamaan bahasa Malaysia dan Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri bagi TKI asal Indonesia untuk bekerja di sana. Ini terkait dengan lebih mudahnya syarat yang diperlukan bagi calon TKI karena tidak perlu repot belajar bahasa asing seperti misalnya jika negara tujuannya adalah Taiwan, Singapura, atau Jepang. Perempuan yang menjadi TKI lebih banyak dibanding laki-laki, BNP2TKI mencatat bahwa pada tahun 2011-2014, selama empat tahun terakhir tersebut persentase penempatan TKW selalu melebihi laki-laki. Penempatan TKI tahun 2011 sebanyak 586.802 orang, terdiri dari 376.686 TKI perempuan (64 persen) dan 210.116 TKI laki-laki (36 persen). Tahun 2012 sebanyak 494.609 TKI, terdiri dari 279.784 TKI perempuan (57 persen) dan 214.825 TKI laki-laki (43 persen). Tahun 2013 sebanyak 512.168 TKI, terdiri dari 276.998 TKI perempuan (54 persen) dan 235.170 TKI laki-laki (46 persen). Tahun 2014 sebanyak 429.872 TKI, terdiri dari 243.629 TKI perempuan (57 persen) dan 186.243 TKI laki-laki (43 persen), dan di tahun 2015 hanya dalam periode Januari-Februari jumlah TKI yang diberangkatkan telah mencapai 47,957 orang, 29.890 orang perempuan dan 18.067 laki-laki dan sebagian besar diantaranya bekerja pada sektor domestik (domestic worker) yakni berjumlah 11.954 pekerja. Jumlah tersebut hanya berdasarkan data yang tercatat atau yang dapat dihimpun oleh BNP2TKI, namun pada kenyataannya masih begitu banyak penempatan TKI tanpa melalui penyalur tenaga kerja resmi. Dengan kata lain jumlah TKI atau TKW jauh lebih banyak dibanding data yang tercatat. Terutama di negara Malaysia yang paling berpotensi untuk menampung TKW/TKI ilegal. Jumlah TKW yang bekerja di Malaysia setiap tahunnya mengalami peningkatan, Malaysia memiliki daya tarik yang kuat bagi TKW Indonesia begitu juga sebaliknya, TKW asal Indonesia banyak dicari oleh warga Malaysia terutama untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tanpa memerlukan pendidikan dan keterampilan khusus. Meningkatnya jumlah TKW yang datang ke negara Malaysia beriringan dengan tingginya risiko terjadinya tindak kekerasan maupun permasalahan yang akan dialami TKW, apalagi bagi para TKW ilegal. Mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan, karena tidak adanya pembekalan dari agen penyalur. Prosesnya juga tidak legal, hanya berdasarkan ucapan dari agen yang menyalurkan mereka, sehingga ketika sampai di rumah majikan terkadang pekerjaan yang harus dilakukan berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh agen ilegal tersebut. Hal ini yang kemudian berisiko pada terjadinya permasalahan-permasalahan dan tindak kekerasan terhadap TKW. Permasalahan yang terjadi pada TKW ilegal akan lebih sulit untuk diselesaikan karena mereka tidak terdata sebagai tenaga kerja oleh negara. Sedangkan agen tidak resmi yang memberangkatkan para TKW akan lepas tangan dan para TKW menjadi satu-satunya pihak yang harus menanggung seluruh risiko tersebut. Singkatnya TKW berisiko mengalami tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan mereka. Kasus-kasus yang dialami para TKW di Malaysia Banyak kasus yang telah dialami TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia, seperti penyiksaan oleh majikan, pelecehan maupun trafficking. Dikutip dari Merdeka.com, bahwa hingga November 2015, data menunjukkan sudah lebih dari 200 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia terancam hukuman mati. Meskipun pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk mengatasi permasalahan tersebut namun tidak semuanya berhasil diselesaikan, apalagi jika mereka terlibat dalam tindak pidana pembunuhan maka para TKW/TKI akan sulit untuk mendapatkan keringanan hukuman. Salah satu kasus kekerasan dialami oleh Ance Novita Mowilos (26), warga BTN Minasa Upa, Kelurahan Rappocini, Makassar yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Johor, Malaysia sejak November 2014. Seperti dikutip dari media online Merdeka.com, bahwa selama dua bulan terakhir jerih payah Ance tidak dibayarkan. Harusnya selama dua bulan tersebut dia mendapatkan upah 2.400 ringgit Malaysia, sesuai perjanjian dengan penyalur. Tidak hanya itu, bahkan Ance sering mendapat penganiayaan dari majikannya. Selama bekerja di sana, berdasarkan keterangan Ance dia kerap mendapat perlakuan kasar dan majikannya pernah menyampaikan bahwa jika dia masih ingin bekerja silakan dilanjutkan tetapi jika tidak mau menurut maka akan dipekerjakan sebagai pelacur. Tak tahan dengan kondisi itu, Ance berusaha kabur meninggalkan Malaysia. Dia pun akhirnya melaporkan penyalur tenaga kerjanya Rosmini (40) ke Polsek Mandai, Kabupaten Maros. Sementara keberadaan Rosmini saat ini belum jelas. Seperti yang telah penulis ungkapkan sebelumnya akan sulit bagi TKW untuk mendapatkan penyelesaian ketika mereka disalurkan oleh penyalur tenaga yang tidak jelas atau ilegal. Khusus sebagai pekerja rumah tangga para TKW akan cenderung berisiko ditempatkan pada majikan-majikan yang kasar dan memperlakukan mereka semena-mena karena uang yang majikan keluarkan untuk pekerja rumah tangga yang dibayarkan ke agen ilegal cukup besar dan sebagai gantinya banyak yang diperas tenaganya. Lain halnya pada september 2014 lalu, seperti yang diberitakan http://sindonews.com. Tiga orang TKI asal Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, diduga menjadi korban perbudakan di sebuah pabrik mie, di Serawak, Malaysia. Ketiganya disekap di kawasan pabrik selama berhari-hari. Salah seorang dari Ketiga TKI tersebut ialah wanita berinisial A (23) dan dua orang pria masing-masing EG (19), serta ID (23). Dari laporan sementara, mereka mengalami penyekapan oleh majikannya di dalam pabrik mie. Kasus perbudakan TKI ini terungkap berdasarkan pengaduan salah satu keluarga korban kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi. Selain kasus Ance dan kasus ketiga warga Sukabumi, terjadi kasus yang lebih mengerikan yang menimpa TKW seperti yang dihimpun dari pemberitaan bulan Desember tahun 2014 melalui media online http://news.okezone.com. Terjadi kasus pembunuhan TKW di Malaysia yang bernama Sri Panuti berusia 43 tahun, asal Batang, Jawa Tengah. Jasad ibu empat anak ini ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan dimasukkan dalam karung di kebun sawit di Kampung Majuh, Ipoh, Perak, Jumat (28/11). Laporan kematian Sri diterima pihak KBRI Malaysia atas laporan keluarga korban di kampung halamannya di Batang, Jawa Tengah. Kasus-kasus diatas hanya sebagian kecil gambaran kasus yang terjadi dan dapat diungkap, rata-rata yang menjadi korban ialah perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan mendapatkan perlakuan tindak kekerasan bahkan hingga pembunuhan. Akan tetapi masih banyak perempuan yang tetap menyandarkan hidupnya dengan bekerja sebagai TKW di luar negeri, khususnya di Malaysia. Seperti buah simalakama, mereka berjuang untuk mengais ringgit demi memperbaiki ekonomi keluarga namun di sisi lain mereka juga berisiko mendapatkan kekerasan, pelecehan, ancaman prostitusi dan tindakan semena-mena lainnya. Ringgit menjadi sangat menggiurkan namun sangat mengancam dan dapat menjerat para TKW. Hal ini menjadi sangat ironis ketika bekerja menjadi sumber ancaman kehidupan yang sangat mengerikan. Hingga saat ini pemerintah mengaku telah mengupayakan peningkatan keamanan dan perlindungan bagi TKI/TKW. Namun dalam kenyataannya keamanan sesungguhnya masih menjadi tanggung jawab TKI/TKW itu sendiri. Daftar Pustaka Data Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015 (Periode 1 Januari s.d. 28 Februari) Tempo.co. 2015. “Jumlah TKI Ilegal Tinggi ke Malaysia Ini Alasannya”. Diakses pada November 2015, dari http://nasional.tempo.co/read/news/2015/09/09/058698913/jumlah-tki-ilegal-ke-malaysia-tinggi-ini-alasannya Merdeka.com. 2015. “Peristiwa Kerja Tanpa Gaji Disiksa di Malaysia TKW Polisikan Penyalurnya”. Diakses pada November 2015, dari http://www.merdeka.com/peristiwa/kerja-tanpa-gaji-disiksa-di-malaysia-tkw-polisikan-penyalurnya.html bnp2tki.go.id. 2014. “Sepanjang 2014 BNP2TKI-Mencatat Penempatan TKI-429.872 Orang”. Diakses pada November 2015 dari http://www.bnp2tki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang5 Okezone.com. 2014. “Kasus TKI Dimutilasi Baru Sekali Terjadi di Malaysia”. Di akses pada Desember 2015 dari http://news.okezone.com/read/2014/12/10/340/1077539/kasus-tki-dimutilasi-baru-sekali-terjadi-di-malaysia Kamajaya, T. 2014. “3 TKI Asal Sukabumi Disekap Dalam Pabrik di Malaysia”. Diakses pada Desember 2015 dari http://daerah.sindonews.com/read/898500/21/3-tki-asal-sukabumi-disekap-dalam-pabrik-di-malaysia-1409887646  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Bangun pagi dengan segala rutinitas yang kita jalani, entah pergi ke kantor, ke kampus, atau sekadar menikmati kebisingan ibu kota yang semakin hari semakin menggila. Mungkin juga kita menghabiskan waktu dengan membaca surat kabar langganan ditemani secangkir kopi panas, dengan tajuk ancaman teror dari kelompok ektremis, atau laporan khusus yang menyajikan berita terkini dari daerah konflik di Timur Tengah atau dari daerah rawan konflik seperti Papua. Pernahkah terlintas dalam pikiran kita, bagaimana jika kita terlempar di daerah konflik seperti negara-negara Timur Tengah atau di daerah ujung timur Indonesia, dengan desingan peluru, granat tangan yang siap diledakkan, jet tempur yang beterbangan di atas kepala kita dan ancaman dari penembak jitu yang selalu mengintai setiap target sasarannya. Ketika represi sebuah negara diwakili oleh laki-laki berbaju loreng dengan sepucuk laras panjang AK yang dikalungkan dileher maka banyak sekali perempuan dan anak-anak merasa ketakutan, bahkan menimbulkan suatu trauma yang mendalam karena sudah terlalu banyak jelaga hitam atau bahkan cap yang bertinta darah menempel di memori mereka. Tak hanya itu, bahkan terdapat strategi jitu untuk menanamkan politik dominasi walaupun itu suatu cara yang keji. Seolah-olah itu tindakan yang legal jika berada dalam situasi konflik. Suatu strategi untuk menanamkan otoritas atau kekuatan yang menunjukkan bahwa hegemoni legal tetap berkuasa. Ketika jalur diplomasi dan jalur senjata dianggap tidak lagi bisa membendung hasrat legitimasi politik terhadap suatu institusi. biasanya cara kotor ini akan segera diluncurkan., Tindakan yang bertujuan untuk memenuhi hasrat simbol kekuasaan yang diboncengi dengan hasrat seksual yang membabi buta, pemerkosaan dan pelecehan seksual menjadi bagian dari situasi konflik seperti ini. Laporan The Human Rights Information Network, pada tanggal 8 Juli 1998 menyatakan bahwa pada tahun 1990-1997, tercatat lebih dari 600 perempuan diperkosa di Aceh yang kebanyakan dilakukan oleh personel militer Indonesia (Jurnal Perempuan, 2011). Begitu juga di Papua, pemerkosaan terjadi secara sistematis yang kebanyakan belum terdokumentasi. Menurut analisis saya, pemerkosaan telah dijadikan senjata untuk melaksanakan teror mental agar hegemoni tetap tegak berdiri. Kasus-kasus semacam ini kurang menjadi sorotan publik internasional ketika melihat konflik yang sedang berkecamuk di suatu negara. Luput dari sorotan mata kamera, karena lebih tergiur dengan desingan-desingan rudal dan terpana pada bom yang meluluhlantakkan kota, atau melaporkan jumlah korban tewas, padahal kasus seperti ini dapat menjadi luka yang tak kan sembuh walaupun kondisi keamaan sudah kondusif. Jika dilihat melalui kacamata Michael Foucault, dalam karyanya Histoire De La Sexualite (1978), ia membedakan dua kekuasaan, yakni kekuasaan yang besar yang diwakili oleh institusi dan aparatus dan kekuasaan yang bermain (play of power). Dalam konteks kasus seperti ini dua bentuk kekuasaan tersebut tumbuh bak jamur di musim penghujan, menjadi pelengkap dari upaya perusakan sebuah peradaban. Pemerkosaan dalam konteks seperti ini adalah tindakan pemaksaan dan perampasaan hak seseorang atas nama suatu kepentingan besar yang berupa narasi hegemoni. Pemerkosaan bukan sekadar pelecehan seksual semata, namun menjadi strategi politik , sebuah doktrin yang melambangkan kekuasaan yang disisipkan dengan menghilangkan kehormataan perempuan pihak lawan. Karena pelaku merasa memilki wewenang dan derajat yang lebih tinggi yang kemudian menjadi pendorong untuk melakukan tindakan tersebut. Hal inilah yang menguatkan asumsi saya bahwa pemerkosaan adalah suatu tindakan perendahan derajat oleh kaum penguasa terhadap kaum yang dikuasai dan masalah dominasi. Pemerkosaan dalam situasi konflik seperti ini memiliki efek destruktif yang melukai psikis dan mengganggu kesehatan mental, seperti teror psikologis yang sangat mematikan. Memang dalam kondisi seperti ini terdapat semacam free will dari pemerkosa yang seolah-olah disahkan oleh penguasa. Terdapat suatu putusan eksistensialis ketika memilih untuk memerkosa atau tidak, namun kebanyakan dari pemerkosa melihat ini sebagai salah satu kesempatan emas untuk menunjukkan hegemoninya.Jika dalam posisi seperti ini, bagaimana kita melihat bentuk pelanggran HAM yang berlindung di balik tembok kekuasaan untuk dimintai pertanggungjawaban? Apakah kita tetap diam seribu bahasa? Seolah-olah kita merasa tuli, bisu dan buta ketika mengetahui permasalahan seperti ini? Apakah kita bisa menjamin bahwa jika kasus seperti ini dibawa ke ranah hukum dapat adil dalam penyelesaiannya dan tidak terjadi bias dalam putusan peradilannya karena menyangkut tahta kekuasaan? Para korban seperti perempuan Papua, Aceh dan perempuan di berbagai negara yang mengalami konflik menuntut keadilan, lalu pada siapa mereka akan menuntut, apakah hukum berpihak kepada korban-korban seperti mereka? Mungkin benar perkataan dosen saya, Rocky Gerung yang mengatakan bahwa dalam diskursus feminisme yang dibutuhkan adalah kecerdasan etis bukan kecerdasaan akademis. Bagi saya hal ini dapat dimanfaatkan sebagai pijakan dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Seharusnya perangkat hukum dan sistem peradilan mulai memikirkan gagasan Rocky Gerung sebagai terobosan untuk menghasilkan alat hukum yang lebih berpihak kepada mereka yang termarginalisasi, karena sebagian perangkat hukum belum berpihak kepada mereka yang tertindas. Daftar Pustaka Foucault, Michael. 1978. Histoire De La Sexualite. New York: Vintage Books, A Division of Random House, Inc. Jurnal Perempuan edisi 71. 2011. Perkosaan dan Kekuasaan. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. |

AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

September 2021

Categories |

RSS Feed

RSS Feed