|

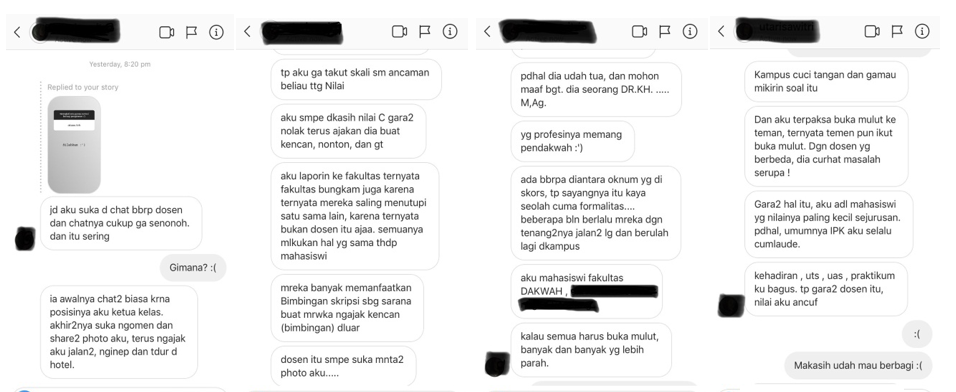

Wahyudin Opu [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Aktivitas di dermaga Kampung Yepem mulai tampak saat matahari pagi belum muncul sempurna. Mama Hermina dan beberapa mama lainnya terlihat bergerak menuju perahu mereka masing-masing. Ada yang menenteng jaring sambil membawa ember. Sementara yang lain memegang dayung panjang khas Asmat. “Mau menjaring udang ooo”, jawab Mama Hermina yang saya tanya tentang tujuan mereka pagi itu. Setelah mengeluarkan air hujan sisa semalam dari dalam Ci (perahu tradisional masyarakat adat Asmat) mereka mulai bergerak menuju laut. Satu perahu berbentuk panjang tersebut biasanya diisi oleh dua atau tiga orang. Orang yang duduk di bagian depan mendayung untuk menggerakkan perahu. Sementara yang di belakang bertugas sebagai pengendali arah. Tidak berapa lama, mereka sudah sampai di lokasi yang dituju. Sementara anak perempuannya menancapkan batang kayu untuk mengikat perahu, Mama Hermina sibuk menyiapkan jaringnya. Mama-mama yang lain tampak menyebar di beberapa titik. Lokasi tangkap mereka tidak terlalu jauh. Letaknya hanya di muara kali depan kampung. Bagi nelayan yang hanya memliki Ci, tempat mencari mereka pun hanya di sekitar perairan dangkal. Hanya segelintir nelayan yang punya perahu bermesin yang biasa mencari sampai di laut perairan dalam. Ekosistem hutan mangrove yang masih sangat sehat di sepanjang pesisir selatan Papua menjadi anugerah tersediri bagi nelayan tradisional di Kabupaten Asmat, Papua. mereka tidak perlu melaut terlalu jauh. Pesisir di sekitar kampung mereka merupakan habitat berbagai jenis biota laut. Tempat mencari makan dan berpijah beberapa jenis ikan, udang dan karaka atau kepiting bakau yang kesohor mahal di restoran-restoran di berbagai kota dan negara. Ada siklus air pasang yang ditandai nelayan tangkap sebagai waktu untuk “menimba hasil laut”. Masyarakat biasanya menyebutnya dengan istilah “air konda”. Air konda adalah kondisi saat air laut pasang dan surut dalam keadaan pelan. Saat air pasang seperti itu biota laut, terutama jenis udang putih, akan berkumpul di perairan dangkal. Kondisi tersebut memudahkan para nelayan untuk menangkap. Cukup dengan menyeret jaring secara berpasangan, hasil dalam jumlah banyak sudah dapat terangkut. Nelayan tangkap di perairan pesisir Asmat didominasi oleh kaum perempuan atau mama-mama Asmat. Mereka mulai beraktivitas sejak pagi hari. Mereka mengumpulkan hasil sampai matahari mulai terasa terik, sekitar pukul sepuluh hingga dua belas siang. Saat musim air konda tersebut, dalam sehari para nelayan perempuan di pesisir Asmat dapat mengumpulkan dua hingga tiga ember udang. Di luar musim itu hasil tangkapan hanya sekitar seember. Hasil tangkapan yang terkumpul disisihkan sedikit untuk dikonsumsi di dalam rumah tangga. Sedangkan sebagian besarnya dibawa menuju Agats untuk dipasarkan. Biasanya hasil tangkapan mama-mama ini dititipkan pada masyarakat yang akan menuju Agats, karena tidak memliki perahu motor. Ada kalanya juga mereka sendiri yang memasarkan hasil tangkapan dengan menumpang di perahu motor milik masyarakat. Tentu dengan membayar sewa bolak-balik kampung-Agats. Waktu berjualan di pasar biasanya berlangsung hingga sore. Terkadang hari sudah malam mereka baru tiba kembali di kampung. Ketimpangan Penguasaan dan Pengetahuan Dari ilustrasi kegiatan di atas terlihat peran perempuan nelayan yang sangat besar dalam mengelola sumber daya alam di pesisir Asmat. Waktu beraktivitas mereka terentang sejak pagi sampai malam. Namun jika diamati lebih jauh, peran yang besar tersebut tidak diimbangi dengan penguasaan sumber daya yang memadai. Misalkan saja dalam hal penguasaan alat tangkap. Nelayan perempuan Asmat hanya punya akses pada peralatan yang benar-benar tradisional. Mereka tidak punya kemampuan, dan terus dibuat tidak mampu, untuk mengendarai perahu bermesin. Sehari-hari mereka hanya mendayung Ci untuk melaut. Tentu saja hal ini membatasi wilayah mencari mereka, hanya di daerah perairan dangkal saja. Dengan kondisi seperti itu hasil tangkapan juga menjadi sangat terbatas. Selain itu mereka juga masih bergantung pada pemilik perahu bermotor untuk menjual hasil tangkapan ke ibu kota kabupaten. Hanya beberapa perempuan yang cukup beruntung bersuami seorang pemilik perahu bermotor. Pada sisi yang lain, perempuan nelayan Asmat tidak disuplai pengetahuan yang cukup tentang teknik penangkapan. Selama ini pengetahuan mereka soal pemanfaatan hasil perikanan didapat secara otodidak dengan mengikuti aktivitas ini sejak kecil di lingkup keluarga. Pengetahuan mereka tidak pernah dibangun dengan sistem peningkatan kapasitas yang memadai. Misalkan saja tentang penggunaan alat tangkap yang lebih modern atau penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan hasil tangkapan atau pengetahuan tambahan tentang pengolahan hasil perikanan pasca tangkap menjadi bahan makanan yang lebih bernilai ekonomis. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan ketimpangan penguasaan akan sumber daya alam bagi nelayan perempuan Asmat ini. Pertama, adat yang mengungkung dan yang kedua sistem kebijakan yang tidak peka gender, atau bahkan kombinasi keduanya. Selama ratusan tahun kearifan lokal masyarakat adat Asmat berhasil melindungi kawasan hutan di pesisir selatan Papua. Namun tradisi yang sama mereduksi peran perempuan untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya alam. Adat Asmat mengatur pembagian peran yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saja, dalam hal pengambilan keputusan di dalam Jew (rumah adat Asmat), perempuan kerap atau bahkan tidak pernah sama sekali dilibatkan. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas adat Asmat kerap dianggap karu atau pamali. Akhirnya hasil keputusan hanya berfokus pada kepentingan laki-laki semata. Perempuan tinggal mengikut saja. Tradisi ini terus berlanjut dalam sistem pemerintahan modern. Sepanjang pengalaman saya memfasilitasi perencanaan pembangunan di kampung-kampung pesisir Asmat, terasa betul sulitnya melibatkan perempuan di dalam forum. Pada proses pengusulan program kerja yang akan didanai oleh Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), keterlibatan perempuan sangat minim. Bisa dibayangkan program yang didorong kemudian adalah program-program yang tidak mengakomodir peningkatan potensi perempuan. Padahal mereka lah pihak yang lebih banyak bersentuhan langsung dengan lapangan. Pada sisi yang lain sistem kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang pemajuan sektor kelautan dan perikanan juga tidak peka gender. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sudah sangat positif karena bertujuan untuk melindungi nelayan kecil dan nelayan tradisional. Namun regulasi ini tidak memberikan dukungan yang cukup bagi pengembangan aktivitas nelayan perempuan. Dimulai dari pendefinisian nelayan yang sangat maskulin yang kurang mengakui peran perempuan dalam sektor perikanan. Kalaupun mereka menangkap ikan di laut, mereka hanya dianggap menemani suami. Peraturan tidak peka gender ini kemudian mengakibatkan kontribusi perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir jarang diakui bahkan dianggap tidak ada. Akibatnya perempuan nelayan sulit berkembang. Mereka kesulitan mengakses kredit permodalan, teknologi tangkap dan pengolahan pasca tangkap, dan pelatihan atau pengembangan kapasitas yang diselenggarakan oleh pemerintah. Mereka kemungkinan bisa mengakses segala fasilitas itu saat didampingi oleh suami. Bagaimana dengan perempuan nelayan yang hidup tanpa pasangan? Fakta menunjukkan bahwa kantong-kantong kemiskinan di Indonesia berpusat di daerah pedesaan yang terletak di pesisir. Kaum yang paling rentan di desa-desa pesisir yang miskin tersebut adalah perempuan. Perempuan nelayan adalah kelompok paling rentan di antara yang rentan tersebut. Kita tidak bisa mengubah keadaan ini dengan sistem adat dan kebijakan yang tidak pro terhadap keadilan gender. Penguatan Peran Nelayan Perempuan Lantas bagaimana mendorong perubahan tersebut? Upaya yang dapat dilakukan pada tingkat desa atau kampung adalah melakukan advokasi mengenai kesetaraan gender, baik dalam struktural kemasyarakatan maupun pada forum-forum pengambilan keputusan. Masyarakat harus diberikan pemahaman untuk membedakan ritual-ritual adat dengan kegiatan sosial lainnya. Kalaupun kesakralan adat sudah tidak dapat diotak-atik lagi, setidaknya kaum perempuan dapat terlibat lebih setara dalam agenda sosial lainnya, terutama dalam forum-forum pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam forum-forum pengambilan keputusan di desa sangatlah penting karena hal tersebut akan menjamin aspirasi mereka akan tersalurkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan posisi yang sangat strategis kepada desa. Lewat regulasi ini desa diberi kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan sendiri dengan sokongan pendanaan yang cukup besar. Para perempuan nelayan dapat mengaspirasikan kepetingannya lewat saluran-saluran yang tersedia dengan lahirnya Undang-Undang Desa tersebut. Keterlibatan perempuan nelayan dalam mengakses Dana Desa dapat diarahkan utamanya dalam bidang pemberdayaan. Program yang dapat didorong diantaranya peningkatan kapasitas teknik penangkapan, cara pengolahan hasil perikanan, hingga penyediaan peralatan tangkap yang memadai. Keterlibatan perempuan nelayan yang lebih intens dalam forum di tingkat desa akan melahirkan para pelopor baru. Para pelopor ini nantinya diharapkan dapat memajukan hak-hak perempuan nelayan pada level yang tinggi lagi, baik di kabupaten, provinsi, hingga nasional. Sejatinya menguatkan peran nelayan perempuan dalam pengelolaan sektor perikanan bukan untuk meminggirkan kaum laki-laki. hal ini perlu dilakukan semata-mata untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk mendukung upaya ketahanan pangan sekaligus mengurangi angka masyarakat rentan rentan di wilayah pesisir.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Suatu hari Dina sedang melintasi ruang dosen. Tepat di arah jam dua belas, ada seorang dosen laki-laki yang dari jauh tersenyum padanya. Ia kemudian mendekat, lalu menyapa, dan menyodorkan tangannya untuk disalami. Sebagai bentuk sopan santun, Dina pun membalas uluran tangan sang dosen, namun bukan hanya satu atau dua detik, tokoh pendidik ini lantas menggenggam tangan mahasiswinya lebih lama, lalu mengusap-usap sambil memuji kecantikannya. “Saya kan menyayangi mahasiswi sebagaimana seorang ayah menyayangi putri kecilnya”, tutur Dina menirukan ucapan sang dosen. Tak hanya elusan tangan, mahasiswi lainnya mengaku bahwa oknum dosen yang sudah tua tersebut, kerap merangkul pundaknya secara tiba-tiba. “Si bapak itu sering ngajak makan berdua, terus pernah ngajak aku ke kelas kosong, minta dipijitin. Aku gak berani nolak mentah-mentah, paling ngarang alesan aja biar aku bisa cepat pergi”, ujarnya. Sebagai seorang mahasiswi, ia mengaku sulit melawan dengan tegas karena khawatir dianggap tak sopan, dan akan memengaruhi proses belajarnya selama kuliah. Akhirnya, mahasiswi berhijab ini hanya bisa menjauh perlahan dengan berbagai alasan. Lebih parah lagi, beberapa waktu lalu, Rika, salah satu mahasiswi kampus seni di Bandung, datang dalam keadaan berkaca-kaca. Ia bercerita bahwa beberapa hari yang lalu, ia diajak manggung oleh seorang dosen ke luar kota. Rika sebagai orang yang sangat jarang bepergian jauh sendirian, lantas mengajukan mahasiswi lain untuk diajak agar ia merasa aman. Sesampainya di hotel, saat ia sedang sendirian, sang dosen menghampirinya, mendekat, sangat dekat, hingga wajahnya hampir bersentuhan dengan wajah Rika. Dalam keadaan ketakutan, Rika diajak untuk tidur satu kamar oleh sang dosen. Beruntung, temannya segera datang, dan Rika ada kesempatan untuk berlari.  Cerita lain datang dari Fitri, seorang mahasiswi kampus berbasis agama Islam di Bandung. Di awal semester, Fitri terpilih menjadi ketua kelas, sehingga ia sering berkomunikasi dengan beberapa dosen yang mengajar di kelasnya. Kemudian, beberapa dosen yang merasa superior mulai berani mengirim pesan tak senonoh. Lebih jauh lagi, mereka meminta foto pribadi, meminta bertemu, mengajak pergi ke bioskop berdua, bahkan mengajak ‘tidur’ di hotel. Jika Fitri menolak, sang dosen dengan gamblang mengancam akan memberikan nilai terburuk dalam mata kuliahnya. Berbekal pengetahuan tentang pelecehan seksual, Fitri mampu dengan tegas menolak ajakan sang dosen. Ancaman sang dosen pun tak menurunkan level keberanian Fitri. Tak hanya menolak, mahasiswi Fakultas Dakwah ini kemudian melaporkan pengalamannya ke kantor Fakultas, namun ternyata pihak kampus memilih untuk bungkam. Adapun sanksi yang diberikan kampus pada para oknum dosen ini, seolah hanya formalitas karena tak lama kemudian, sang predator kembali bebas dan berulah seperti sebelumnya. Serupa dengan kasus Fitri, berbagai media cetak dan daring pun sering memberitakan hal serupa, misalnya VOA Indonesia[1] yang memberitakan bahwa pada April 2018 lalu, Lembaga Pers Mahasiswa Suaka UIN Bandung melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di kampusnya. Konon, para predator tersebut memperalat para mahasiswinya dengan modus akademik, misalnya saat membahas perbaikan nilai, dan bimbingan skripsi. Lalu seperti di kampus lainnya, hingga saat ini, dosen tersebut masih mengajar tanpa ada teguran yang berarti. Pengalaman-pengalaman para mahasiswi di atas ternyata hanya sebagian kecil dari kasus kekerasan seksual di dalam dunia pendidikan. Dalam waktu satu hari membuka portal bercerita tentang kekerasan seksual di Instagram saja, ternyata mendapat tanggapan lebih dari dua puluh orang yang dengan sukarela menceritakan pengalamannya, bahkan banyak diantaranya yang tak segan menyebutkan nama kampus dan jurusan dosen yang melecehkan mereka. Seluruh responden mengizinkan ceritanya dipublikasikan, namun sebagian besar meminta penyamaran identitas. Alasannya bermacam-macam, ada yang menyatakan tak berani berbicara karena takut atas stigma dari lingkungan sekitar, takut dipersulit dalam proses perkuliahan, putus asa karena merasa tak ada yang mendengarkan, bahkan ada yang trauma sehingga tak ingin membahas kasusnya lebih lanjut. Dari hal di atas, rasanya wajar jika mengatakan bahwa dunia pendidikan tengah mengalami darurat moral. Bukannya mendidik, banyak oknum dosen di berbagai kampus di Indonesia, mengatasnamakan kedudukan dan kekuasaannya, untuk mengancam dan melemahkan para mahasiswi yang ia jadikan sebagai objek pemuas hasrat. Para mahasiswi tentu merasa tidak nyaman atas tindakan-tindakan seperti kasus di atas, namun banyak diantaranya yang tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan secara verbal dan seksual. Adapun yang telah menyadari, sebagian besar merasa tak berdaya dan membiarkan sang predator begitu saja. Maka dari itu, para generasi muda perlu dibekali dengan pengetahuan tentang pelecehan seksual dan perlindungan diri sejak dini. Pelecehan bukanlah lelucon. Saatnya merespons dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual, khususnya di dunia pendidikan. Pihak kampus sebaiknya mengevaluasi sistem pendidikan yang sedang dijalankan. Selain itu, pihak kampus pun harus memihak pada korban, jangan memilih bungkam dan menutupi kasus-kasus pelecehan yang terjadi, karena cara yang tepat untuk menjaga nama baik kampus adalah justru dengan mengungkap tabir kejahatan pelaku, sehingga dunia pendidikan akan menjadi wadah yang benar-benar bebas dari kekerasan seksual. Catatan Akhir: **Data didapatkan dari para responden yang merupakan korban pelecehan yang namanya disamarkan (bukan nama asli) atas permintaan langsung. [1](https://www.voaindonesia.com/a/mahasiswa-bandung-desak-pengesahan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/4690621.html) |

AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

September 2021

Categories |

RSS Feed

RSS Feed