|

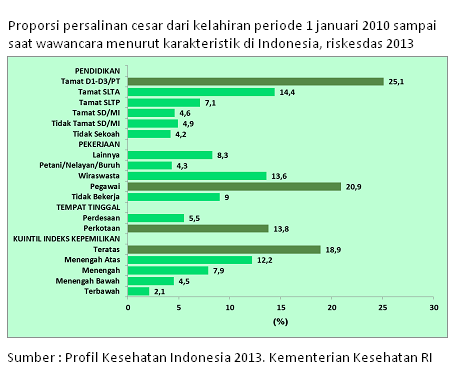

Gea Citta (Mahasiswi Jurusan Filsafat, FIB UI) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Di Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2015, gambar label instruksi pencucian sebuah jersey yang dibuat oleh sebuah jasa pembuatan garmen olahraga beredar di Twitter. Tulisan “It’s her job” yang tercetak di sana sontak membuat para netizen yang memiliki kepekaan terhadap isu gender melayangkan kritik ke akun @SALVO_ID. Dalam klarifikasinya, Salvo meminta maaf atas “Multi-Interpretasi yang ditimbulkan”. Salvo tidak bermaksud mendomestikkan perempuan tetapi justru mengklaim perempuan merupakan ahli dalam urusan cuci-mencuci dan menyarankan laki-laki belajar pada perempuan tentang bagaimana tips merawat pakaian. Demikian tweet apologia dari Salvo. Kehebohan ini rupanya mengundang perhatian media online. Pemberitaannya kemudian direspon oleh Salvo Senin, 9 Maret 2015. Mereka memastikan penggantian redaksional label pencucian per-tanggal 4 April 2015. Jika ada pembeli yang ingin mengganti label produk yang telah dimiliki, mereka juga bersedia melayani. Angin segar dari kejadian tersebut adalah teknologi media sosial medorong kita memberi tekanan terhadap isu tertentu. Akan tetapi, apabila kita cermati bunyi apologia pertama dari Salvo dan meluangkan waktu untuk membaca respon pengguna twitter lainnya yang masuk ke tab mention @SALVO_ID, kita akan tersadar bahwa isu ketimpangan gender belum dipahami dan mendapat tentangan keras seperti isu anti-korupsi. Masih banyak yang menilai tulisan pada sebuah label hanya lah sebuah tulisan yang tidak perlu dipermasalahkan. Masih ada komentar bernada seksis yang terus melekatkan peran-peran domestik kepada perempuan. Kita dapat berkaca pada sebuah gerakan Let Toys be Toys di Inggris yang mempromosikan gaya parenting yang netral-gender dengan cara mendorong perusahaan mainan agar tidak mengkotak-kotakkan jenis dan warna mainan dengan jenis kelamin tertentu. Gerakan ini menilai persoalan ketimpangan gender bermula dari salah satu norma sosial yang kita terima begitu saja, bahwa, memberikan label bola di rak mainan anak laki-laki dan boneka di rak mainan anak perempuan adalah hal yang biasa. Padalah, efeknya di kemudian hari dapat berakibat bidang olahraga dianggap lahan milik laki-laki dan wilayah rumah tangga dianggap ranah alamiah perempuan. Seperti yang diulas oleh Sally Peck di situs The Telegraph, salah satu anggota gerakan tersebut, Jess Day, memaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh the Welsh Organisation menyebutkan di penghujung usia lima tahun, anak-anak sudah memahami ide tentang pekerajaan apa yang ‘cocok’ bagi laki-laki dan perempuan. Dan pemahaman ini begitu cepat mengendap sehingga sulit untuk mengubah persepsi ini ketika anak-anak sudah dewasa. Itu sebabnya mereka berinisiatif untuk mengupayakan pencapaian kesetaraan dengan menyoroti hal kecil yang kerap luput dari perhatian kebanyakan orang. Kita bisa belajar dari sebuah gerakan Let Toys be Toys untuk menumbuhkan kesadaran masyarkat yang pro semangat kesetaraan dan kontra terhadap akar ketimpangan, yaitu, seksisme. Pembagian peran berdasarkan seks adalah konsepsi lama yang tidak lagi relevan. Tidak ada satu pun peran non-biologis di ruang privat maupun publik yang eksklusif dikerjakan oleh satu jenis kelamin. Setiap manusia berpenis bisa dan mungkin mengerjakan apa yang biasa dilakukan seorang perempuan di dalam maupun di luar rumah dan setiap manusia bervagina juga bisa dan mungkin menjalankan apa yang biasa didominasi oleh laki-laki di dalam maupun di luar rumah. Konsepsi lama pembagian peran berdasarkan jenis kelamin bisa didobrak melalui kesadaran bahwa setiap individu layak diberi kesempatan mengenyam pendidikan formal hingga jenjang yang diinginkan, wajib diberi kebebasan untuk menentukan pekerjaan sebagai aktualisasi eksistensinya, dan berhak diberi kepercayaan bahwa ia berdaulat atas hidupnya sendiri. Tentu hal ini bisa diupayakan dengan membangun kepekaan terhadap isu gender di ruang privat seperti keluarga maupun di ruang publik dalam bentuk kebijakan yang mendukung pencapaian kesetaraan. Kemajuan peradaban adalah ketika suatu relasi sosial ditinjau dari segi bahasa, kebudayaan, dan aspek lainnya berhasil melahirkan paradigma baru di masyarakat yang memosisikan baik perempuan, laki-laki, dan kelompok LGBT sebagai manusia yang tidak dikotak-kotakkan berdasarkan jenis kelamin yang tidak pernah dipilihnya. Sebab konstruksi peradaban ini selalu mungkin berubah, maka kita hanya perlu percaya dan terus berupaya agar segera tiba di era di mana there will be no more ‘it’s her job’ because every job can be anyone’s job. Referensi : http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/parenting-gender-neutral/ http://thejakartaglobe.beritasatu.com/news/company-says-sorry-sexist-slur-indonesian-club-shirt/ Nadya Karima Melati (Mahasiswi Jurusan Ilmu Sejarah, FIB, UI) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Seperti yang anda baca keterangan diatas, saya adalah mahasiswa Ilmu Sejarah tingkat akhir yang mempelajari Feminisme secara otodidak. Sejarah Perempuan dan Perempuan dalam Sejarah merupakan dua hal yang berbeda. Dalam dikotomi perempuan “baik” dan perempuan “buruk” akan memantulkan dua citra perempuan dalam Sejarah Perempuan. Sejarah Perempuan masuk dalam kajian Sejarah Sosial yang melukiskan struktur dan peran Perempuan sebagai suatu golongan tersendiri untuk memperjuangkan haknya. Kita bisa membaca buku-buku Sejarah tentang Perempuan seperti “Lahir Untuk Kebebasan” tentang Sejarah Perempuan Amerika, “Sejarah Perempuan di Indonesia: Gerakan dan Pencapaian" karya Cora Vreede-De Stuers atau bahkan Gadis Arivia sendiri menulis Sejarah Pergerakan Perempuan yang dimuat dalam buku “Jejak Langkah Linda Gumelar Untuk Perempuan dan Anak Indonesia”. Lantas bagaimana dengan Perempuan dalam Sejarah Indonesia? Apa ada perempuan lain selain Fatmawati istri Soekarno yang kita kenal dalam proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945? Sejarah Maskulin Sejarah dari asal kata Sajaratun atau Pohon. Sedangkan Sejarah dalam kata Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional adalah (His)tory. Ada penekanan His pada History. (His)tory adalah cerita kejayaan para laki-laki. laki-laki menentukan gerak sejarah dan peradaban di bumi ini, kemudian menuliskannya. Lantas bagaimana dengan para ?(His)torian, Penulis Sejarah? Penulis Sejarah yang kita kenal selama ini adalah laki-laki. sebut saja Herodotus sang Bapak Penulisan Sejarah, Betrand Russell, Trevelyan, Voltaire, Nugroho Notosusanto, sampai Sartono Kartodirdjo semuanya adalah laki-laki. Baik pelaku Sejarah maupun Penulisnya adalah laki-laki, hal ini cukup menerangkan mengapa Sejarah sangat bersifat maskulin. Sejarah yang kita pelajari mengisahkan tentang Perang, Genosida, Glorifikasi suatu kaum (Kebanggaan beberapa umat muslim pada kehidupan abad ke-7 dan upaya untuk mengembalikannya), dan Revolusi. Perjanjian damai lebih dijadikan sebagai bumbu dan alasan untuk ruang lingkup. Kita sebagai orang Indonesia juga luput untuk memaknai pentingnya Sejarah. Sejarah adalah arah bangsa bergerak, Historian adalah orang yang punya legitimasi untuk menginterpretasi suatu kejadian sejarah. Apa yang kita lakukan sekarang akan dirangkum dan ditulis serta dibubuhi nilai oleh para Historian dua puluh tahun dari sekarang para generasi setelah kita akan memaknai apa yang kita lakukan sekarang sesuai dengan apa yang ditulis para Historian nantinya. Kesadaran seperti itulah yang harus direbut para feminis untuk membuat Sejarah baru yang tidak didominasi oleh laki-laki. perempuan harus membuat sejarah dan menuliskan sendiri Sejarahnya. Mengapa sedikit sekali peran perempuan dalam Sejarah? Pertama karena Sejarah ditulis oleh yang menang. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang jika kita tidak mengikuti permainannya? Perempuan yang diposisikan sebagai objek tidak bisa menjadi subjek dan membuat keputusan yang mengubah sejarah. Jika tidak ada sejarah yang dibuat apa yang harus ditulis? Apa yang akan diketahui oleh generasi mendatang? Jelas saja perempuan sedikit perannya dalam Sejarah karena perempuan sebagai properti tidak memberikan pengaruh yang berarti pada jalannya peristiwa kehidupan. Sejarah Perempuan, Ada dimana? Kita tidak bisa pungkiri bahwa Sejarah Perempuan bukan tidak ada sama sekali, Saya sering kali mengajukan pertanyaan kepada dosen tentang bagaimana peran perempuan dalam sejarah dan posisi perempuan dalam sejarah Indonesia dan mereka akan memberikan saya referensi tentang kisah heroik Joan of Arc, Kartini, Cut Nyak Dhien, Dewi Sartika, K’tut Tantri dst. Perjuangan mereka dijadikan bukti bahwa permepuan punya sejarah dan hanya menjadi kisah untuk diambil hikmahnya, bukan untuk diteladani dan dicontoh. Kita juga tau misalnya banyak pemimpin perempuan di masa lalu seperti Ratu Boko. Sejarah kepemimpinan Perempuan seperti dibatasi dan tidak diperlakukan sebagai pengetahuan sejarah yang umum. Sama halnya dengan para pemimpin atau pejuang perempuan dalam sejarah hanya dijadikan referensi tidak untuk diteladani. Masyarakat pasti memberikan label kita sebagai perempuan gila jika berani meneladani para perempuan pembuat Sejarah itu. perempuan terbelenggu dalam dikotomi perempuan “baik-baik” dan perempuan “tidak baik”. Padahal, Well Behaved Women Seldom Make History. Citra Sasmita (Perupa dan Ilustrator Bali Post) [email protected]  The Shadows Resist Me- Citra Sasmita The Shadows Resist Me- Citra Sasmita Tak dapat dipungkiri bahwa mitos perempuan sebagai subjek seni memang kalah besar dibandingkan perempuan sebagai objek seni. Sebagai dasar dari pernyataan tersebut, opini dari almarhum Basoeki Abdullah harus dimunculkan lagi yaitu “perempuan itu lebih cocok dilukis bukan sebagai pelukis”. Di satu sisi tersurat suatu pujian akan estetika tubuh perempuan sebagai objek lukisan namun disisi lain hal tersebut juga menggambarkan sindiran bahwa perempuan tidak perlu melompati pagar-pagar estetika tubuh tersebut kemudian mengungkapkan gagasan mereka dalam visual atau wujud kreasi manapun. Kegagalan seorang Abdullah adalah memandang perempuan bukan pada tataran esensial, melainkan hanya pada permukaan kulit saja. Maka bukan hal yang mengherankan eksistensi perempuan sebagai perupa hingga kini masih seperti fatamorgana. Kultus terhadap perempuan memang identik dengan problematika gender. Namun ada hal yang harus diluruskan dari kerancuan yang telah terjadi dari kurun waktu lampau ini. Ketika membicarakan perempuan konsep sesungguhnya adalah perempuan sebagai makhluk kodrati dimana secara biologis seorang perempuan akan memproduksi sel telur, menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Kemudian berkembang lagi sifat dan karakter seperti lemah lembut, emosional, keibuan, lengkap dengan peran domestik yang dilekatkan pada sosoknya dimana hal tersebut bukan merupakan kodrat (ketentuan dari Tuhan) namun merupakan buah politik patriarki, suatu konstruksi sosial budaya dalam masyarakat tertentu yang seharusnya kita sebut gender. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat adalah pemutar balikan makna antara konsep kodrat dan gender tersebut. Jika seorang perempuan menolak mengerjakan hal-hal rumah tangga dan bertindak diluar nilai-nilai yang telah dikonstruksi maka bagi sebagian besar masyarakat akan dianggap menyalahi kodrat dan dinilai tercela. Perempuan yang memilih berada dalam jalur kesenian atau setidaknya dalam habitus pergerakan untuk kaumnya (feminisme) tentu akan meyakini bahwa perbedaan penafsiran konsep jenis kelamin dan gender ini akan membunuh potensi mereka sebagai individu. Di Bali khususnya dapat diamati bahwa tidak banyak perempuan Bali yang menggeluti profesi perupa sebagai jalan hidupnya. Usia karir mereka akan berakhir ketika memasuki hidup berumah tangga dengan kewajiban pokok bukan hanya dalam lingkungan keluarga namun juga dalam masyarakat adat. Selain menghadapi persoalan domestik, namun akan dilibatkan pula dalam tugas bermasyarakat, upacara agama sehari-hari maupun upacara dalam periode tertentu, dalam ruang lingkup kecil hingga massal. Ada sanksi-sanksi yang bersifat mengikat jika mereka tidak mengikuti patron keperempuanan yang ada dalam ruang lingkup ini. Ketika seorang perempuan Bali memutuskan untuk berada dalam arena seni rupa, maka bukan hanya persoalan eksistensi yang dipertaruhkan dalam pergulatan keras dunia seni rupa yang masih didominasi oleh para laki-laki perupa, akan tetapi seorang perempuan perupa Bali mesti dibekali insting “survival” yang cukup tinggi, karena bukan hanya berada dalam lingkungan yang salah- mereka tidak cukup beruntung untuk tinggal dan hidup dalam lingkungan masyarakat yang terbiasa menerima perempuan berprofesi sebagai perupa seperti di Yogyakarta, Bandung dan Jakarta yang dengan pemikiran terbuka menerima modernitas dan dinamika wacana yang progresif dengan iklim diskusi yang juga layak. Di sisi lain peran media dan lembaga terkait untuk menunjukan eksistensi dan keterlibatan perempuan perupa pun sangat minim. Maka tidak mengherankan sosok perempuan akan melalui jalan yang cukup sulit untuk dapat terbaca dalam pemetaan dan percaturan dunia seni rupa Indonesia. “Wacana Seni Rupa Perempuan: Antara Konsep dan Konteks” oleh seorang pematung perempuan, Dolorosa Sinaga menyatakan bahwa karya-karya perempuan perupa di Indonesia sulit untuk dikaitkan dengan permasalahan identitas ekspresi karena tidak ada klaim-klaim tentang permasalahan yang spesifik tentang perempuan. Kandungan identitas ekspresi dalam hal ini adalah bagaimana perempuan mengangkat metanarasi dari keperempuanannya baik itu permasalahan sosiokultural terlebih lagi mengungkapkan gagasan tentang kemanusiaan. Akan tetapi, para perempuan perupa Bali tetap keranjingan mengungkapkan ekspresi sensitivitas keperempuanannya atau memvisualkan pengalaman pribadi masing-masing. Maka dari itu medium seni rupa, oleh para perempuan perupa Bali belum dilihat sebagai alat sebuah pergerakan namun hanya dipandang sebagai media untuk menuangkan gagasan visual. Padahal ada banyak problematika yang lebih spesifik seperti permasalahan gender, emansipasi, gerakan pembebasan yang bisa ditransfer dalam medium seni rupa sebagai salah satu jalan untuk merubah, membentuk pola pikir dan terbebas dari inferioritas. Dalam ranah ini, salah seorang perempuan perupa Bali yang dapat merepresentasikan perlawanan terhadap bingkai tubuh yang direkonstruksi masyarakat adalah IGAK Murniasih. Ketika seorang perempuan menjadi berjarak dengan tubuhnya sendiri karena penanaman nilai keperempuanan oleh masyarakat seperti nilai agama dan adat istiadat yang menjadikan perempuan asing dengan dirinya sendiri karena pemahaman terhadap konsep tubuhnya telah dibentuk oleh budaya patriarkis yang cenderung menjadikannya subordinatif. Sebagai antitesis fenomena ini, Murniasih memunculkan visual satir namun parodikal dengan alat genital dimana simbol kelamin ini telah mampu mewakili kemurnian pengungkapan suatu entitas yang ingin dikulturkan Murniasih untuk dirinya dan perempuan lain. Dalam lukisannya yang menggambarkan 2 sosok perempuan mengangkat penis besar misalnya, disatu sisi muncul sebuah interpretasi bahwa perempuan berada dalam posisi yang subordinat dari laki-laki, namun ada hal subtil yang bisa ditangkap dari hanya sekedar membicarakan luka dan penderitaan perempuan Bali baik secara kultural maupun emosional. Dalam visual ini juga tersirat bahwa permasalahan gender tidak hanya memunculkan perbedaan fisiologis, namun representasi perempuan dalam karyanya mampu mengambil alih atribut dan pekerjaan menjadi maskulin yang biasanya ditempati oleh laki-laki. Meski belum terbaca sebuah pergerakan melalui medium seni rupa, banyak ditemukan kecenderungan ekspresi, keberagaman dan kedalaman visual yang sangat kuat dari karya-karya perempuan perupa Bali ketika mengungkapkan gagasan visual. Namun seluruh permasalahan konsep perempuan dalam karya-karya mereka lebih terbaca sebagai ekspresi pengalaman individual yang dalam dinamika perkembangan seni rupa saat ini belum mampu memasuki arena yang lebih global. Dalam membentuk paradigma seni rupa di Indonesia tidak cukup banyak perempuan perupa yang mengungkapkan pengalaman objektif mereka dalam bentuk karya, karena subjektifitas masih membelenggu mereka dalam gagasan-gagasan visual. Untuk itu, seorang perempuan perupa membutuhkan proses yang cukup keras untuk menyiasati kungkungan konstruksi budaya yang ada.  Ita Martadinata Haryono (acrylic on 40x60cm canvas) Ita Martadinata Haryono (acrylic on 40x60cm canvas) Menatap lukisan-lukisan Dewi Candraningrum dalam Balai Sangkring 13 Maret 2015, kita akan disuguhkan warna warna cerah dalam kanvas dan warna gelap arang dalam kertas yang seakan menarik kita dalam suasana meditatif. Puluhan lukisan karyanya tersusun rapi dalam beberapa sub-tema diantaranya Bitches!, Tubuh Ekologi, Senggama, Lelaki Rahim, After the Rape, Daughters from Zambia dan Rahim Raksasi. Menurut Kris Budiman selaku kurator dalam pameran ini, dalam lukisan-lukisan Charcoal on paper atau arang diatas Kertas memperlihatkan garis-garis lirih dan permainan bayangan yang lirih serta meyodorkan kita gugusan tanda-tanda monokromatik yang menangkap makna-makna kesedihan, duka dan derita. Namun seperti yang dikatakan Dewi, kadang kesedihan rakus akan warna. Oleh karena itu sebagian karyanya dalam kanvas diterpa dengan karnival warna. Lihat saja dalam salah satu lukisan “Ita Martadinata” dalam “After the Rape”, Dewi memilih warna warna cerah. Martadinata Haryono atau lebih dikenal Ita Martadinata yang menjadi korban pemerkosaan perempuan Tionghoa dalam kaitan kasus Mei 1998 dilukis dengan warna dominan biru dan putih. Sebagian orang sering mengasosiasikan gelap dan kesedihan, namun tidak untuk Dewi. Menurutnya kesedihan tidak melulu monokromatik, ia merayakan kesedihan dengan rakus akan warna. Menurutnya banyak gadis dan anak-anak perempuan penyintas kasus perkosaan menjadi takut, ditakuti, menakuti dan menjadi penakut karena telah kehilangan dokumen dirinya yang paling berharga. Dewi, meminjam ungkapan Roro Mendut “Jika engkau diperkosa, engkau hanya terluka sedikit saja. Dan kehormatanmu, harga dirimu, jati dirimu masih utuh. Engkau bukan perempuan bekas. Engkau perempuan utuh. Engkau tidak perlu takut. Engkau adalah mendut.” Ibu yang dilahirkan anaknya “Melukis adalah dunia lain Dewi Candraningrum. Ia sangat terobsesi dengan kerja melukis, mengolah warna semenjak beberapa tahun belakangan ini. Warna-warna dalam pandangannya merupakan ranah diksi yang jauh berbeda yang tidak membutuhkan sistematisasi dalam suatu tatanan.” Tutur Kris Budiman. Dewi yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen sekaligus pemimpin redaksi Jurnal Perempuan lebih dikenal sebagai akademisi dan aktivis. Namun kejutan datang padanya di akhir 2012. Dia menambah satu lagi keahlian yang dimilikinya, yaitu melukis. “Saya dilahirkan oleh Ivan”, begitulah ungkap Dewi dalam potongan kalimat “Dalam perjalanan karir saya sebagai pelukis, yang sesungguhnya, tak bisa disebut sungguh-sungguh sebagai pelukis; saya dilahirkan oleh anak autis saya: Ivan Ufuq Isfahan. Saya menemani Ivan melukis, berkolaborasi dengannya, membuat finalisasi-finalisasi atas kanvas-kanvasnya sejak September 2012.” Dengan latar belakang Dewi sebagai dosen dan aktivis, pengunjung pameranpun datang dari berbagai kalangan mulai dari seniman, aktivis dan akademisi yang turut meramaikan pembukaan pameran “Dokumen Rahim”. Menurut Ida, aktivis perempuan dari LSM Combine, walaupun tema pameran mengenai perempuan sudah beberapa kali bahkan sering digelar di Yogya. Namun yang menjadi poin khusus, dengan profesi Dewi sebagai akademisi, aktivis dan pelukis menjadikan kalimat-kalimat atau caption dalam setiap sub-tema mampu membawa pengunjung lebih mendalam dalam memaknai lukisan. Walaupun sebaliknya diungkapkan oleh Aris seorang seniman dan pemusik. Beberapa caption yang ada justru mengaburkan pemahamannya dan lebih memilih memaknai sendiri lukisan tanpa melihat caption dari pelukis. Kepemilikan atas Rahim “Dokumen Rahim” sebagai tajuk pameran membawa kita pada pertanyaan apa yang dinamakan rahim? Lalu, siapa yang memilikinya? Rahim secara etimologis, dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kantung peranakan untuk membawa janin bayi. Oleh karena itu, perempuan yang selalu dianggap sebagai pemilik rahim karena mereka mengandung dan melahirkan. Dan apabila ada perempuan-perempuan yang tak mampu atau mungkin menolak untuk mengandung, keperempuanan mereka akan dipertanyakan. Namun disisi lain, dalam satu kondisi yang sama yaitu mereka yang sama-sama mengandung, perempuan perempuan penyintas kasus perkosaan mendapatkan subordinasi dan diskriminasi. “Lelaki Rahim” sebagai salah satu sub-tema dalam pameran menyuguhkan kita mulai dari sketsa Widji Thukul, Munir sampai Yesus, yang kesemuanya dilukis dengan warna warna cerah bahkan merah jambu, yang sebagian orang mengasosisasikannya sebagai warna perempuan. Dari puluhan lukisan yang dikelompokan dalam beberapa sub-tema, “Lelaki Rahim” menjadi salah satu yang kelihatan menarik sebagian pengunjung. Mungkin beberapa bertanya, dimana letak rahim dalam “tubuh” lelaki? Apakah laki-laki benar-benar memiliki akta akan rahim? Dalam naskah pendek berjudul “Wajah Rahim dalam Sketsa-Sketsa: Sebuah Ikrar Penciptaan” Dewi Candraningrum mempertanyakan “Jika lelaki tak berahim, tak berpayudara-bersusu, apakah kemudian, kita tak bisa menyebut mereka sebagai ibu?”. Menurutnya kita telah banyak menemukan laki-laki yang merawat anaknya, merawat lingkungan, juga ikut meneriakan keadilan atas nama gender. Mereka, laki-laki juga ibu peradaban. Pada akhirnya, Kris Budiman menganggap pameran yang diberi tajuk “Dokumen Rahim” ini dianggap tepat. Menurutnya, melalui lukisan-lukisan Dewi telah berhasil mencatat pengalaman-pengalaman personalnya, perjumpaan-perjumpaan intersubjektifnya dengan beragam duka cerita manusia dan peristiwa, merekam dan meringkasnya kedalam satu kata yakni rahim. Dari ruang yang sakral yang dinamai rahim inilah kelak akan lahir anak-anak kasih sayang, disini rahim tidak lagi dibatasi oleh pembatasan biologis (seksual) apapun. Referensi: Naskah pendek “Wajah Rahim dalam Sketsa-Sketsa: Sebuah Ikrar Penciptaan” oleh Dewi Candraningrum dalam www.dewicandraningrum.com Nadya Karima Melati (Mahasiswi Jurusan Ilmu Sejarah, FIB, Universitas Indonesia) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Under the surface her body is curled, seed of the one race, shell of the world. She is the waterfall, she is the womb, she is the bubble, she is the tomb. Her hair flows upward, blood red of the birth. Her arms are folded deep into the earth. She is the fern, she is the bark, she is the lantern, she is the dark. Her eyes burn the flame of the old and the young. Her breath is the name of each branch of each lung. She is the ingredient. She is the blend. She is the beginning. She is the end. (UNBORN – Jay Woodman) Rahim dianggap tidak terlalu pernting seperti jantung yang memompa darah keseluruh tubuh, rahim juga tidak mengolah oksigen ataupun mengatur implus dan gerak, rahim bahkan tidak membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Rahim dianggap sebagai organ tubuh kelas dua. Padahal dari rahimlah kita semua berasal. Beberapa dari kita sadar pentingnya rahim, memujanya dan menghargainya. rahim dipuja sekaligus dikutuk. Rahim menjadi lebih dari sekedar tabung kehidupan. Perempuan, diidentikan pada rahim kemudian. Rahim yang membuat perempuan berharga sekaligus dihina. Membuat dia merdeka sekaligus dikekang. Karena rahimnya yang dianggap rentan, ia disimpan dirumah, tubuh pembungkus rahim itu diatur sedemikian rupa. Ada pemujaan terhadap rahim yang mewujud pada ketakutan terhadap rahim dan tubuh manusia yang membungkusnya. Rahim lebih dari sekedar benda biologis, hal tersebut yang berusaha diungkapkan Dewi Candraningrum dalam Pameran Seni Rupa yang dilangsungkan di Sangkring Art Space, Bantul. Yogyakarta. Dewi Candraningrum dikenal sebagai ekofeminis. Ekofeminisme adalah gerakan perempuan yang memperjuangkan bumi (earth) sebagai ibu dan padanya kita berasal serta kembali. Tanah dalam ekofeminisme dianggap sebagai wujud representasi tubuh perempuan yang ditindas dan dieksploitasi oleh struktur patriarki dan kapitalisme[1]. Bagi Dewi Rahim tidak hanya benda biologis pada tubuh perempuan. rahim adalah adalah tanda cinta dan pengetahuan. Rahim menjadi lebih dari sekedar biologis tapi juga kultural, hal tersebut yang disampaikan Dewi dalam tiap karya seninya. Pameran tersebut terdiri dua jenis karya seni rupa Dewi yaitu sketsa Arang dan lukisan dari arkilik yang berjenis self potrait. Semua dirajut dengan benang berjudul Dokumen Rahim. Sesuai judulnya, Dewi ingin memaparkan bagaimana bila rahim (biologis dan kultural) bisa diajak diskusi. Ada babak Bitches! yang merupakan kumpulan lukisan self potrait para perempuan yang menyumbangkan pengetahuan pada ilmu Feminisme yang digelutinya selama ini sebagai Pimpinan Redaksi Jurnal Perempuan. Lukisan para perempuan tak terkecuali potret diri Dewi yang dilukisnya sendiri dalam paduan warna sederhana cat akrilik mampu mewakili emosi dan perasaan Dewi sebagai pelukis maupun para perempuan yang menjadi objek lukisannya. Kemudian kita bisa berjalan beberapa langkah dan melihat babak Senggama terdapat setidaknya tiga sketsa arang dengan warna hitam garis-garis kuat dan tegas menggambaran setiap lekukan dalam berhubungan seks. Sketsa tubuh perempuan juga tidak luput menjadi objek guratan Dewi. Ada rasa erotis, ada rasa takjub, dan hangat ketika mengetahui ternyata Dewi baru sekitar dua tahun menggeluti sketsa dan setahun untuk mulai melukis. Rahim biologis disini bicara melalui tangan Dewi bagaimana ia selalu diperlakukan. Tubuh yang dianggap aib, ketika pasangan homoseks yang bersenggama dan tidak ada rahim biologis yang ikut serta, dianggap tabu dan menjijikan bagi masyarakat patriarkis, ketika lekuk tubuh perempuan dibungkus dan rambutnya yang panjang seperti sungai mampu menimbulkan birahi karena terdapat rahim biologis menempel sebagai objek. Mirip dengan babak Tubuh Ekologi memerkan sketsa dengan arang tubuh-tubuh perempuan sebagai bumi. Disini kita akan mulai melihat perluasan makna rahim bagi Dewi. Rahim yang menjadi pula sumber kehidupan dan harapan kedamaian melalui Dunya. Semakin beranjak menuju babak baru ada Lelaki Rahim, disini sisi rahim kultural terkuak. Bahwa rahim bukanlah atribut keperempuanan saja. Rahim bukan syarat menjadi perempuan. rahim adalah kasih sayang dan pengetahuan. Rahim juga perjuangan. Kepemilikan rahim tidak terbatas gender. Dalam babak Lelaki Rahim paduan arkilik merangkai potret Jesus, Wiji Tukhul, Putu Sutawijaya, bahkan anak semata wajang Dewi, Ivan Ufuq Isfahan. Mari kita berterimakasih kepada Ivan, karena Ivan anak laki-laki yang mengidap Autis ini telah melahirkan Dewi Candraningrum sebagai pelukis. Dewi sebagai pelukis dilahirkan dari rahim Ivan. Melukis bukan sekedar kesenangan atau passion, melukis menjadi salah satu bentuk bentuk sayangnya kepada Ivan yang ditinggal ayahnya. Rahim melahirkan pengetahuan dan kasih sayang. Makna sempit rahim secara biologis dan kutukan dari kepemilikan rahim terkuak dalam lukisan-lukisan Dewi dalam babak selanjutnya, Daughters from Zambia dan After the Rape dalam kedua babak ini Dewi memaparkan kutukan rahim yang umpatkan patriarki. Anak-anak perempuan di Zambia dibelenggu HIV dan sunat perempuan yang menjadi pintu gerbang kematian mereka. After The Rape menangkap bagaimana emosi dan ekspresi anak-anak korban pemerkosaan dalam balutan arkilik dua dimensi diatas kanvas yang digambarkan Dewi. Ada malu, ada sedih, ada kecewa dari setiap rupa wajah yang dilukis Dewi, Ada rahim yang mewujud luka. Dialog dengan rahim oleh Dewi ini itutup dengan sketsa arang bertema kemben Jawa dan beberapa karya lukisan Dewi yang menjadi sampul buku dan sampul Jurnal Perempuan. Ada rasa yang menjadi ciri khas pelukis pada setiap karya yang dilahirkannya. Bagi saya, kesan yang ditorehkan Dewi pada setiap lukisannya berciri lugas dan kasih sayang. Serupa dengan cinta kasih seorang ibu yang terkadang memarahi anaknya karena sayang. Ada keberanian memainkan warna-warna sederhana. Ada kasih sayang ditiap polesan cat diatas kanvas. Dewi mendekonstruksi makna rahim melalui lukisan dan sketsanya. Bagi saya, Dokumen Rahim adalah dokumentasi kasih sayang. Catatan Belakang: [1]Shiva, Vandana dan Maria Mies. 2005. Ecofeminism: Prespektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan. Yogyakarta: IRE Press Andi Misbahul Pratiwi (Asisten Redaksi Jurnal Perempuan) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Reproduction has been largely ignored by conventional political theory, because it is seen as both ‘natural’ and ‘private’. But reproduction is a key site of patriarchy, where control over women’s bodies is exercised but where it can also be resisted (Bryson, 2003). Hannah Arendt pernah memperingatkan, seringkali kita melakukan suatu kejahatan, bahkan tanpa menyadarinya. Kejahatan tersebut telah menjadi bagian dari keseharian, bahasa yang ditolerir oleh suatu masyarakat, ia menyebutnya dengan banalitas kejahatan. Refleksi ini dilontarkan oleh Arendt untuk mencermati fenomena masyarakat Jerman yang selama perang dunia kedua menganggap bahwa hal yang sangat lazim untuk membenci bangsa dan ras yahudi. Kemudian dari Hannah Arendt saya coba mengerucutkan problematika kapitalisasi industri medis melalui fenomena operasi cesar yang menjadi tren. Apakah ada faktor kebencian laki-laki terhadap sakralitas proses melahirkan karena dia (laki-laki) tidak memiliki rahim? Dan bagaimana Intervensi teknologi terhadap tubuh perempuan? Dua hal ini yang akan saya bahas dan tentunya asal muasal booming-nya operasi cesar dikalangan masyarakat yang memiliki kelas ekonomi menengah keatas. Dalam tulisan ini saya berusaha menguraikan fenomena ini, bagaimana teknologi operasi cesar yang awalnya lahir untuk menyelamatkan rahim perempuan dan proses kelahiran (ibu dan anak) berubah menjadi wujud mesin untuk melahirkan uang dari perut kapitalis dan kemudian dimanfaatkan oleh laki-laki untuk menyuburkan budaya patriarki. Hingga tubuh perempuan menjadi lazim dimiliki oleh publik, oleh stigma, oleh stereotip. Kemudian akhirnya pengalaman-pengalaman kebertubuhannya menjadi tidak berkesan. Trending Topic Dalam proses melahirkan kini dikenal dengan dua cara, melahirkan secara “normal” dan dengan operasi cesar. Kata “normal” menjadi bias definisinya karena pengukuran atas ketidaknormalan proses melahirkan menjadi sulit dan kompleks, apakah konsep yang normal benar-benar bermakna secara ontologis, ataukah konsep normal tersebut hanyalah prasangka serta keacuhan kita yang dikonstruksikan secara sosial. Sehingga dalam tulisan ini saya akan mengganti kata “normal menjadi “vagina” yang saya rasa tidak akan mengubah gambaran cara melahirkan yang dimaksud. Setiap wanita menginginkan persalinannya berjalan lancar dan dapat melahirkan bayi dengan selamat. Ada dua cara persalinan yaitu persalinan lewat vagina yang lebih dikenal dengan persalinan alami dan persalinan cesar yaitu tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi dengan melalui insisi pada dinding perut dan dinding rahim dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram. Tindakan operasi cesar merupakan pilihan utama bagi tenaga medis untuk menyelamatkan ibu dan janin. Ada beberapa indikasi untuk dilakukan tindakan operasi cesar yaitu gawat janin, Diproporsi Sepalopelvik (ketidakseimbangan kepala janin dengan panggul ibu), persalinan tidak maju, Plasenta Previa (menempelnya plasenta di bawah rahim), Prolapsus tali pusat, Malpresentasi janin/ Letak Lintang, Panggul Sempit[1]. “Operasi cesar, gak sakit, bisa nentuin tanggal lahir anak, mahal sedikit tidak apa-apa”. Berangkat dari pernyataan diataslah saya mulai berpikir mengenai teknologi lagi dan lagi-lagi ada sebuah paradoks antara kebutuhan akan teknologi ataukah perbudakan yang dilakukan oleh teknologi maskulin ini terhadap perempuan dalam industri medis. Namun terkadang kita sebagai manusia lupa bahwa teknologi diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia, bukan sebaliknya, manusia menjadi bergantung terhadap teknologi dan menjadikan manusia lainnya menjadi sasaran pasar dunia kapitalis. Operasi cesar adalah sebuah teknologi dalam industri medis yang sangat membantu perempuan dalam proses melahirkan. Melahirkan adalah proses mengeluarkan anak manusia dari rahim perempuan setelah bersemayam selama 8-9 bulan. Sebelum ada teknologi cesar, perempuan melahirkan melalui vaginanya dan dibantu oleh mantri. Namun ternyata posisi bayi di dalam Rahim ibu tidak selalu pada posisi pada umumnya (kepala bayi mengarah ke leher vagina). Sehingga pada saat itu angka kematian ibu sangat tinggi, karena proses melahirkan yang berisiko tinggi. Kemudian seiring perkembangan teknologi di semua lini kehidupan termasuk dunia medis, muncullah penemuan baru mengenai operasi cesar dimana perempuan yang sulit melahirkan melalui vagina bisa dibantu proses persalinannya dengan operasi. Operasi ini akan mengangkat bayi melalui lubang sayatan yang dibuat dokter di bagian bawah perut. Posisi bayi tidak pada umumnya, biaya operasi ini memang lebih mahal daripada biaya persalinan melalui vagina. Operasi ini sangat membantu perempuan dan mengurangi angka kematian ibu. Namun sekarang operasi cesar ini mulai menjadi tren dikalangan masyarakat dengan ekonomi menengah keatas. Mereka yang seharusnya bisa melakukan persalinan melalui vagina, memilih operasi cesar dengan beberapa alasan seperti (1) agar tidak mengalami sakit (2) bisa menetukan tanggal lahir anak (3) menjaga kerapatan vaginanya. Setelah berbagai macam alasan dibangun kemudian terjadi tindakan-tindakan pengarahan maupun tawaran yang menarik untuk melakukan proses melahirkan yang kemudian menjadi efek domino dan sangat menguntungkan industri medis. Padahal secara medis organ-organ reproduksi itu bisa pulih dalam waktu enam minggu atau 40 hari setelah melahirkan. Di Indonesia angka kejadian operasi cesar mengalami peningkatan pada tahun 2000 jumlah ibu bersalin dengan operasi cesar 47,22%, tahun 2001 sebesar 45,19 %, tahun 2002 sebesar 47,13%, tahun 2003 sebesar 46,87%, tahun 2004 sebesar 53,2%, tahun 2005 sebesar 51,59%, dan tahun 2006 sebesar 53,68% dan tahun 2007 belum terdapat data yang signifikan. Survei Nasional pada tahun 2009, 921.000 persalinan dengan operasi cesar dari 4.039.000 persalinan atau sekitar 22,8% dari seluruh persalinan[2]. Pada Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) 2013 ditanyakan mengenai proses persalinan yang dialami. Gambar diatas menyajikan proporsi persalinan dengan bedah sesar menurut karakteristik. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara umum pola persalinan melalui bedah sesar menurut karakteristik menunjukkan proporsi tertinggi pada ibu yang menyelesaikan D1- D3/PT (perguruan tingginya) (25,1%), pekerjaannya sebagai pegawai (20,9%), tinggal di perkotaan (13,8%), dan kuintil indeks kepemilikannya teratas (18,9%)[3]. Dari data di atas bisa diketahui bahwa rata-rata yang melakukan operasi cesar adalah masyarakat dengan ekonomi menengah keatas dan dengan jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Dikalangan artis operasi cesar ini cukup laris. Krisdayanti melahirkan seorang putri secara cesar pada tahun 2011, sedangkan putranya dilahirkan pada tanggal cantik 12-12-12 juga secara cesar. Annisa Bahar saat melahirkan putra keempat pada tahun 2012 lalu memilih operasi cesar. Ia memang sengaja memilih hari yang bertepatan dengan ulang tahun sang suami tercinta.

Intervensi Teknologi yang maskulin Foucault berpendapat bahwa manusia bukanlah sebatas makhluk yang rasional, menurutnya manusia adalah makhluk yang berhasrat, “I felt obliged to study the games of truth in the relationship of self with self and the forming of oneself as a subject, taking as my domain of reference and field of investigation what might be called the history of desiring man"[4]. Banyak feminis menerangkan hasrat patriarkal untuk mengontrol reproduksi dari sudut pandang psikoanalisis yang berhubungan dengan ketakutan laki-laki terhadap prokreativitas. Potensi teknologi untuk mengeluarkan janin dari tubuh perempuan melalui tangan-tangan utusan kapitalis dipandang sebagai bentuk impuls maskulin yang primitif untuk “mengurung, membatasi dan mengekang kreativitas serta kekuatan perempuan”. Selanjutnya saya mencurigai ada sebuah rasa iri terhadap perempuan karena memiliki rahim. Sehingga memanfaatkan teknologi sebagai alat deklarat bahwa proses melahirkan “atas kuasa tangan saya (dokter bedah)”. Hal ini menjadi sebuah paradoks, karena ada keinginan untuk meningkatkan kontrol atas proses kelahiran, di sisi lain operasi cesar dan penggunaan obat bius mengubah definisi bahwa melahirkan adalah masterpiece perempuan, tubuhnya dan kekuatannya turut rampung. Timbul kesan bahwa melahirkan itu sangat menderita, berbaring di tempat tidur, terikat, sehingga usahanya dalam melahirkan tidak memiliki kesan yang mendalam. Ann Oeakley menyatakan bahwa “pengaturan” medis kehamilan dan kelahiran bayi oleh profesional elit laki-laki telah menyebabkan status perempuan menjadi objek reproduksi, mengurangi pengalaman emosional perempuan dalam proses melahirkan. Teknologi reproduksi telah mengintervensi setiap pilihan perempuan atas tubuhnya sendiri, karena kita hidup dalam masyarakat dimana perempuan tidak bisa memiliki akses terhadap distribusi kekuasaan dan otoritas untuk menentukan pilihannya. Setiap intrusi yang dilancarkan dalam konstalasi politik reproduksi selalu bermuatan politis dan hanya bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk memperluas rahim sosial laki-laki seiring dengan diabjeksikannya rahim biologis perempuan[5]. Kemudian saya rasa intervensi teknologi dalam proses kelahiran dirasa tidak perlu, terlebih lagi ada usaha pengarahan untuk memobilisasi pilihan perempuan kepada salah satu teknologi (operasi cesar) yang memang tidak diperlukan. Dengan pengecualian pada kelahiran yang berisiko tinggi dan perempuan yang memang membutuhkan operasi cesar. Intervensi seperti itu sebenarnya tidak perlu secara biologi masuk kedalam ranah privat yaitu tubuh, intervensi teknologi itu lebih merefleksikan struktur, kekuasaan dan pengambil keputusan. Hal ini bukan usaha untuk meminggirkan peran teknologi, namun jangan sampai fenomena ini berlanjut menjadi sebuah budaya yang nantinya akan meminggirkan pengaruh dan kekuatan besar tubuh perempuan dalam proses kelahiran sehingga dampaknya rahim sosial laki-laki meluas bersamaannya dengan teknologi. Stigma “Bukan Ibu Sempurna” Kelahiran bayi dikontrol secara sosial di semua lapisan masyarakat. Kelahiran bayi dilingkupi oleh berbagai aturan, adat, perintah dan sanksi. Selama hidupnya perempuan terus dihantui dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tak henti-henti mengenai tubuhnya. Ketika perempuan beranjak remaja, dia ditanya sudah menstruasi atau belum? Jika terlambat menstruasi dari rata-rata seumurannya, dianggap tidak subur. Kemudian setelah perempuan beranjak dewasa, dihadapkan kembali dengan pertanyaan kapan menikah? Dibebankan dengan stigma bahwa perempuan tidak boleh menikah diusia terlalu tua. Setelah menikah ditanya kembali, kapan hamil? Setelah itu melahirkannya normal atau cesar? ASI eksklusifkan? Apakah perempuan tidak bisa memiliki tubuhnya sendiri? Mengapa semua orang perlu mengurusi atau lebih tepatnya mengomentari tubuh perempuan. Bukankah mentruasi, hamil, melahirkan dan menyusui adalah sebuah pengalaman-pengalaman yang terjadi di tubuh masing-masing perempuan dan tentunya dengan siklus yang berbeda. Cara perempuan menanggapi tubuhnya juga berbeda-beda. Ada sebuah anggapan bahwa perempuan yang melahirkan secara cesar adalah bukan ibu yang sempurna. Sungguh ironi jika anggapan itu lahir dari pemikiran seorang perempuan juga. Bagaimana mungkin seorang yang melahirkan secara cesar adalah bukan seorang ibu yang sempurna sedangkan dia telah mengandung anaknya selama 9 bulan dengan penuh kesabaran. Setelah melahirkan kemudian ibu menyusui dan mendidik anaknya. Kita tidak bisa menyamakan aktivitas tubuh seorang perempuan yang hamil sebagai sama dengan perempuan lainnya. Kita tahu bahwa operasi cesar membantu perempuan untuk melahirkan, bahkan untuk menyelamatkan nyawa si ibu dan anak, karena melahirkan adalah pengalaman perempuan yang tidak bisa dianggap mudah dan sederhana. Jadi, tidak sesederhana itu membangun stigma negatif perempuan karena perbedaan pengalaman kebertubuhannya. Menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, termasuk soal cara perempuan melahirkan melalui vagina atau operasi cesar. Mereka adalah Ibu yang sempurna, perempuan yang mempunyai kekuatan juga. Saya adalah anak yang terlahir berkat teknologi cesar, ibu saya mengalami kesulitan dalam proses melahirkan selama 6 jam. Pada saat itu diagnosa dokter bahwa panggul ibu terlalu sempit dan ukuran bayi besar, sehingga dokter menyarankan untuk operasi cesar, setelah usaha-usaha untuk lahir normal (melalui vagina) telah dilakukan. Tepat 9 mei 1994 saya lahir dengan selamat. Hingga sekarang luka di bagian perut ibu masih menjadi bukti bahwa saya pernah ada di rahimnya. Terima kasih Ibu, pendeta (Dokter Bedah) dan teknologi. Referensi: Valerie, Bryson. Feminist Political Theory. PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2003. Wajcman, Judy. Feminism Confronts Technology. The Pennsylvania State University Press, 1991. Foucault, Michel. The Use of Pleasure, Vintage Books, 1985, New York Afwika, Firly. “Intruksi Media; Abjeksi terhadap tubuh maternal”, Departemen Filsafat, Universitas Indonesia, 2008. Veibymiaty Sumelung, Rina Kundre, Michael Karundeng. “Faktor – faktor yang berperan meningkatnya Angka kejadian sectio caesarea Di rumah sakit umum daerah Liun kendage tahunan” Ejournal keperawatan (e-Kp) Volume 2, No.1 (Februari 2014): 2-3. Profil Kesehatan Indonesia 2013. Kementrian Kesehatan RI 2014 Catatan Belakang: [1] Ejournal keperawatan (e-Kp) Volume 2 [2] Ibid. hal.2 [3] Profil Kesehatan Indonesia 2013. Kementrian Kesehatan RI (2014) [4] The Use Of Pleasure oleh Michel Foucault, hlm. 6 [5] Skripsi, Intruksi Media: Abjeksi terhadap tubuh maternal oleh Firly Afwika Objektifikasi Perempuan oleh Media: Pembakuan Identitas Perempuan dan Dominasi Kekuasaan Laki-laki4/3/2015

Dok. Pribadi Dok. Pribadi Pencitraan Perempuan oleh Media: Eksploitasi Tubuh Perempuan sebagai Objek Kepuasan Lelaki Media massa, sebagai sumber informasi dan rekreasi, telah menjadi bagian penting dalam kehidupan di era teknologi. Manusia hidup bersama dengan media dan dalam prosesnya juga dibombardir berbagai hal dan informasi oleh media. Media sanggup memberikan berbagai macam hal baru bagi para penggunanya, bahkan dalam beberapa fenomena, media juga dapat mengubah serta mengarahkan situasi sosial dari masyarakat penggunanya. McQuail (2004) menyebutkan[1] “Mass communication brings about or facilitates the existence of mass audiences, consensus on opinions and beliefs, mass consumer behavior, mass politics and other features of the so-called mass society.” Jadi, media mampu menimbulkan adanya audiens atau konsumen dalam jumlah banyak, serta mampu menyamakan opini dan kepercayaan serta sikap dari penggunanya. Dalam hubungannya dengan kehidupan sosial manusia, pengaruh media massa juga terasa pada kehidupan sosial perempuan. Stigma dan stereotip yang terbentuk di masyarakat mengenai perempuan sedikit banyak dipengaruhi oleh media. Media menyajikan citra perempuan secara arbitrer atau sewenang-wenang, seringkali tanpa memikirkan dampak yang bisa timbul dari citra yang dibangun tersebut. Citra perempuan yang dibangun dalam media disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku bisnis dan industri yang berada di belakang layar. Seringkali perempuan dijadikan objek agar tujuan industri tercapai, misalnya rating yang tinggi. Perempuan dijadikan sebagai objek melalui cara yang bervariasi. Cara yang paling ampuh dan paling sering digunakan adalah dengan melakukan eksploitasi berlebihan terhadap tubuh perempuan. Menurut Sharma (2012), “Although the media has played an important role in highlighting women’s issues, it has also had negative impact, in terms of perpetrating violence against women through pornography and images of women as a female body that can be bought and sold.” Eksploitasi tubuh perempuan yang divisualisasikan dalam bentuk konten media seolah-olah menjadikan tubuh perempuan sebagai alat tukar dengan keuntungan pelaku industri. Tubuh perempuan yang diekspos oleh media menjadikan perempuan sebagai objek yang bisa diperjualbelikan, dengan timbal balik berupa rating, laba industri, peningkatan pengguna media massa dan seterusnya. Fredrickson dan Roberts (1997) membuat sebuah teori yang bernama Objectification Theory. Asumsi pusat dari teori ini adalah “...that women exist in a culture which their bodies are ‘looked at, evaluated, and always potentially objectified”. Kultur di dalam masyarakat yang kemudian sampai kepada media dan segala alur konten di dalamnya—juga sebaliknya, penggambaran dari media yang sampai kepada masyarakat—selalu menempatkan tubuh perempuan sebagai salah satu hal yang bisa ditangkap oleh mata dan kemudian dijadikan objek. Identitas perempuan dan laki-laki juga seringkali dibedakan dalam kemunculan mereka di media. Terlihat perbedaan dalam ditampilkannya citra laki-laki dan perempuan oleh media. Laki-laki biasa berperan sebagai subjek, yang memiliki kendali dan hasrat terhadap perempuan, sedangkan perempuan berperan sebagai objek, terlebih objek fantasi laki-laki, yang mempertontonkan bagian tubuhnya agar laki-laki mendapatkan kepuasan. Situasi ini yang digambarkan dalam banyak iklan, film, gambar, suara dan jenis-jenis bentuk visual maupun auditori lainnya dalam media massa. Contoh iklan yang menunjukkan adanya perbedaan situasi tersebut adalah iklan parfum laki-laki, Axe. Dalam iklan-iklan Axe, storyline iklan adalah seorang laki-laki yang sedang menyemprotkan parfum ke tubuhnya, dan tidak beberapa lama berselang, beberapa perempuan berpakaian minim dengan kostum bersayap jatuh dari langit-langit ruangan tempat dimana laki-laki tersebut berada. Setelahnya, perempuan-perempuan tersebut mulai menempelkan tubuh mereka pada tubuh si laki-laki dan ekspresi wajah si laki-laki kemudian berubah menjadi senang. Hal lain yang menunjukkan bahwa perempuan dijadikan objek dalam industri dan media adalah ketika perempuan banyak sekali muncul dengan pose vulgar dan pakaian yang seksi dalam iklan-iklan mobil mewah. Selama ini dalam media mobil mewah diasosiasikan sebagai salah satu bentuk maskulinitas, salah satu produk milik lelaki. Namun dalam iklan komersial mobil-mobil mewah tersebut banyak ditonjolkan visual perempuan yang seksi, biasanya digambarkan sedang duduk di atas kap mobil atau di dalam mobil. Selain itu, biasanya dalam iklan, para perempuan akan mulai mendekati lelaki ketika lelaki tersebut sedang membawa mobil mewahnya. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa perempuan adalah “sesuatu” yang dapat dibeli atau dibuat mendekat dengan cara yang mematenkan maskulinitas lelaki, salah satunya dengan jalan mempunyai mobil mewah. Lelaki seolah mempunyai kekuasaan terhadap perempuan karena mampu membuat perempuan “tunduk” dihadapannya. Iklan lain yang sangat menonjolkan ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan adalah iklan “obat kuat” atau stimulan seksual. Dalam iklan stimulan seksual, biasanya perempuan digambarkan sebagai pribadi yang tunduk, kalah dan harus melayani lelaki. Laki-laki digambarkan memiliki kontrol seksual terhadap perempuan ketika ia sudah mengonsumsi stimulan seksual tersebut, dan perempuan hanya bisa pasrah terhadap kontrol tersebut. Perempuan harus memenuhi apa yang menjadi keinginan lelaki, dan perempuan harus melayani keinginan tersebut. Ada juga contoh film yang menjadikan tubuh perempuan sebagai objek dan sarana untuk dieksploitasi. Misalnya, di ranah Hollywood, film yang menunjukkan bahwa perempuan adalah sumber kepuasan bagi laki-laki adalah film Don Jon (2013) yang menceritakan kisah mengenai seorang laki-laki bernama Jon yang adalah pecandu film porno dan pecandu hubungan seks bebas dengan perempuan. Perempuan-perempuan yang ada di dalam film ini ditunjukkan mengenakan pakaian seksi dan dengan sukarela menjadi “teman tidur” bagi Jon. Berulang kali ditunjukkan di dalam film ini adegan Jon sedang melakukan masturbasi saat menonton video porno di internet. Adegan di dalam video porno yang sedang ditonton oleh Jon juga ditunjukkan dan dijelaskan bahwa Jon lebih suka menonton video porno ketika hanya ada tokoh perempuan saja yang memerankan, tanpa ada tokoh laki-laki. Ia merasa sangat terpuaskan dengan menonton video porno dengan pemeran perempuan, sementara ia merasa terganggu jika ada laki-laki yang berperan sebagai pasangan seks si perempuan dalam video tersebut. Di ranah film Indonesia, film-film yang mengobjektifikasi perempuan biasanya adalah film-film setengah horor setengah porno yang mulai dari tahun 2010 sampai saat ini banyak dibuat di Indonesia. Judul-judul yang diberikan oleh para pembuat film biasanya judul yang kontroversial dan vulgar, seperti misalnya Rintihan Kuntilanak Perawan (2010), Hantu Puncak Datang Bulan (2010) Pelukan Janda Hantu Gerondong (2011), Pocong Mandi Goyang Pinggul (2011), dan Pacar Hantu Perawan (2011). Semua sutradara dari kelima film yang disebutkan di atas adalah laki-laki. Dari judul-judul tersebut, dapat dilihat bahwa pemilihan kata-kata yang ada hubungannya dengan perempuan seperti “perawan”, “datang bulan”, “janda”, “goyang pinggul” digunakan oleh para pembuat film dengan maksud dan tujuan tertentu. Bisa jadi maksudnya adalah untuk mendongkrak jumlah penonton dengan cara membuat judul yang dapat membangkitkan rasa penasaran seksual dari orang-orang yang menonton, khususnya laki-laki. Selain peninjauan dari segi judul, peninjauan sebuah film tentu saja lebih krusial jika dilihat dari konten dan pesan moral di dalam alur ceritanya. Namun seringkali, film-film horor bertendensi porno seperti judul-judul film tersebut memiliki alur cerita yang sangat minim dengan pesan moral. Adegan yang seringkali ditunjukkan adalah adegan perempuan yang sedang mandi dengan sudut ambil kamera diletakkan lebih tinggi dari si pemeran perempuan sehingga bagian tubuh seperti payudara dan bagian belakang tubuh terlihat, atau adegan perempuan-perempuan berpakaian seksi atau tidak berpakaian sama sekali sedang melakukan suatu kegiatan. Sisi porno film seolah menjadi inti cerita, sedangkan horornya sendiri terkesan hanya menjadi bumbu cerita. Adegan-adegan yang seringkali memperlihatkan tubuh perempuan sebagai objek menunjukkan bahwa perempuan diposisikan sebagai pemuas keingintahuan dan nafsu penonton akan seksualitas. Eksploitasi tubuh perempuan tidak hanya digunakan dalam iklan dan film saja, namun juga game online yang ada di internet. Sebuah game bernama Undress a Girl dalam situs www.flash-game.net adalah permainan dimana si pemain bisa melucuti pakaian perempuan ketika ia berhasil menangkap dua puluh bir yang jatuh dengan cara mengklik mouse pada bir-bir tersebut. Game lain yang bernama World Racing 2 juga menunjukkan animasi visual seorang perempuan yang berdiri di depan sebuah mobil dengan pose yang vulgar dengan pakaian yang minim pula sedang memegang bendera yang dipakai dalam permainan balap tersebut. Banyaknya penggambaran perempuan di media massa sedikit banyak memengaruhi apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap perempuan. Meskipun penentuan identitas secara arbitrer tersebut belum tentu benar dan tidak bisa digeneralisasi, media tidak dapat dipungkiri menjadi sumber kultivasi besar dalam pembentukan persepsi masyarakat mengenai identitas perempuan. Selain itu, dalam penggambaran mengenai perempuan oleh media dapat dilihat adanya dominasi dari laki-laki kepada perempuan, dengan cara menjadikan perempuan sebagai objek kepuasan seksual laki-laki. Laki-laki digambarkan memiliki kekuasaan terhadap perempuan dalam apa yang dipaparkan oleh media. Penggambaran mengenai identitas dan degree of power yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dapat memengaruhi realitas kehidupan sosial dan hubungan antara laki-laki dan perempuan di dunia nyata. Perempuan dalam Media, Filsafat Identitas dan Filsafat Kekuasaan Kesadaran kognitif seseorang mengenai identitasnya dapat memengaruhi perilakunya dalam kehidupan sosial. Jika laki-laki dan perempuan sama-sama memahami identitasnya berdasarkan apa yang selama ini tersedia dalam media, maka perilaku laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial juga akan menjadi seperti apa yang digambarkan secara implisit oleh media, yakni laki-laki sebagai pemegang kekuasaan terhadap perempuan dan perempuan sebagai pihak yang didominasi oleh laki-laki. Akhirnya timbul hierarki identitas antara laki-laki dan perempuan, dipisahkan oleh perbedaan degree of power (derajat kekuasaan) yang mereka miliki. Karena itulah, fenomena penggambaran perempuan oleh media dalam artikel ini akan ditinjau dari segi filsafat identitas dan filsafat kekuasaan. Filsafat Mengkaji Identitas: Beyond Media’s Content Manusia, sebagai seorang individu yang juga adalah bagian dari masyarakat, memiliki identitasnya sendiri. Identitas yang dimiliki oleh manusia tidak hanya sekadar meliputi status dan perannya dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk sosial, namun sesuatu yang lebih dalam daripada hanya sekadar apa yang tampak secara jelas dan apa yang dapat dilihat oleh lingkungan sekitar dan masyarakat. Hal inilah yang salah satunya dibahas dalam filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia agar tidak berhenti bertanya, agar selalu mempertanyakan segala sesuatu sampai kepada penemuan-penemuan baru yang semakin mendekati realitas. Dalam hubungannya dengan identitas manusia, manusia berfilsafat atau mempertanyakan secara lebih esensial dan lebih mendalam mengenai identitasnya. Identitas yang selama ini ia “kira” ia miliki, dipertanyakan ulang, apakah benar demikian keadaannya. Identitas yang dimiliki manusia tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada beberapa hal dalam diri manusia yang dapat memengaruhi identitas manusia. Grayson (2012) menyebutkan bahwa, “One intrinsically ‘owns’ a few things about oneself, such as physical characteristics, and possesses a few, such as knowledge or skills. None of these by themselves, however, constitute an identity. They are characteristics: often unique and always inherent in the person. So, although they may be unique themselves, it is wrong to suggest that DNA or fingerprints or speech patterns are an identity. The DNA profile is an identifying characteristic; similarly, fingerprints and specific professional accreditations are not identities, but identifiers.” Grayson menjelaskan bahwa manusia memiliki banyak karakteristik dalam dirinya yang menjadi ciri khas sebagai ke-aku-annya, namun karakteristik manusia berbeda dengan identitas, meskipun karakteristik tersebut digunakan sebagai sesuatu yang dapat mengacu kepada identitas seseorang. Grayson selanjutnya menyatakan, “Identifying characteristics are given power as contributory parts of an identity only after they are recognized by others. Thus identity, for our purpose, does not inhere within us; it is a social construct and granted by others.” Manusia memang memiliki “identifying characters” atau karakter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dirinya, namun karakter tersebut hanyalah sebagian dari identitasnya yang sebenarnya. Identitas yang dimiliki oleh seseorang dibuat menjadi identitasnya ketika orang lain mengakui bahwa ia memang memiliki identitas tersebut. Manusia tidak menentukan identitasnya sendiri, karena lingkungan tempat dimana ia menunjukkan perilaku sosialnya yang akan menentukan identitasnya. Namun, bukan berarti manusia tidak bisa memandang ke dalam dirinya sendiri untuk mengetahui identitasnya yang sesungguhnya. Hanya saja, manusia memandang dirinya dari gambaran atau asumsinya mengenai gambaran orang lain terhadap dirinya. Jadi, manusia dapat memandang dan menentukan identitasnya sendiri, namun identitas tersebut tetap saja kembali lagi pada apa yang dipikirkan orang lain mengenai dirinya. Manusia tidak menentukan identitasnya sendiri, karena ia tidak memiliki kapabilitas dan ruang untuk hal tersebut. Situasi unik inilah yang dijabarkan oleh Cooley dengan teorinya, yakni teori Looking-glass Self. Prinsip dasar dari teori ini adalah: 1) The imagination of our appearance to the other person 2) The imagination of the other person’s judgments on that appearance 3) Some sort of self-feeling, such as pride or mortification. Dari teori ini dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa identitas manusia dipengaruhi oleh apa yang ia pikir merupakan pandangan orang lain terhadap dirinya. Pada akhirnya, ia akan menghadapi perasaan tertentu dari apa yang ia kira orang lain pikirkan tentangnya, baik itu kepuasan maupun ketidaknyamanan. Kesadaran kognitif manusia mengenai apa yang dipandang orang lain terhadapnya kemudian menjadi refleksi dari identitasnya sebagai seorang manusia, sebagai seorang being, sebagai seorang person, sebagaimana yang dijelaskan oleh John Locke bahwa person adalah “a thinking intelligent being, that has reason and reflection, and can consider itself as itself, the same thinking thing, the different times and places”. Manusia dikatakan sebagai manusia yang memiliki identitas ketika ia mampu memandang dirinya sebagai dirinya, dengan alasan tertentu dan dengan kemampuan merefleksikan dirinya di lingkungan sekitarnya. Hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat di sekitarnya dapat membantu manusia menangkap refleksi tentang dirinya, yakni berdasarkan apa yang diberikan masyarakat kepadanya sebagai feedback atas tingkah lakunya. Cara masyarakat memperlakukan seorang individu, cara masyarakat berinteraksi dengan individu, dan cara masyarakat berkomunikasi dengan individu berbeda-beda, dan perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor identitas individu tersebut di masyarakat. Individu akan menangkap cara perilaku masyarakat terhadapnya dan dari hal inilah dia kemudian akan mengetahui dan menyadari identitasnya di mata masyarakat. Dalam hubungannya dengan media dan penggambaran perempuan di dalam media, filsafat identitas berusaha mendalami mengenai apa yang terjadi di balik penggambaran dan pemberian identitas perempuan oleh media. Filsafat identitas mempertanyakan perbedaan identitas perempuan dan laki-laki seperti apa yang coba ditanamkan oleh media kepada masyarakat. Filsafat identitas berusaha menggali lebih dalam mengapa media secara sewenang-wenang mempresentasikan identitas perempuan sebagai objek dan mengapa perempuan diberi identitas sebagai pihak yang diseksualisasikan dalam media. Filsafat Mengkaji Kekuasaan: Degree of Power Between Men and Women Kekuasaan dalam filsafat seringkali dikaji melalui lensa politik. Kekuasaan diasosiasikan dengan politik, karena dalam politik, kekuasaan diperebutkan dan diperjuangkan. Namun, konsep dasar dari kekuasaan yang ditinjau dari segi filsafat tetap memiliki substansi yang sama dengan kekuasaan yang dibahas di ranah lain selain ranah politik. Dalam hal ini, kekuasaan yang dibahas adalah kekuasaan dalam ranah sosial, yaitu perbedaan derajat kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Max Weber (1983) mendefinisikan kekuasaan sebagai “the probability the actor within a social relationship will be in position to carry out his own will despite resistance, regardless of the basis on which this probability rests”. Weber menyatakan bahwa seorang pelaku dalam kehidupan sosial akan selalu berada dalam posisi siap untuk memberlakukan kehendaknya sendiri, meskipun ada perlawanan dari pihak lain. Manusia berusaha memberlakukan kehendaknya, termasuk terhadap orang-orang lain di sekitarnya, karena manusia adalah makhluk yang pada dasarnya tidak akan pernah puas. Jika ia tidak mendapatkan kekuasaan, ia akan berusaha mencari kekuasaan. Jika ia sudah mendapatkan sedikit kekuasaan, maka ia akan berusaha memperbesar derajat kekuasaannya tersebut. Kekuasaan dalam kehidupan manusia, baik disadari maupun tidak disadari, ternyata salah satu hal yang paling diminati dan dipikirkan oleh banyak orang. Goldman (1992) menyatakan bahwa “Power has, of course, been much-desired object throughout human history and thought.” Selanjutnya, Goldman menyatakan bahwa “Life is grounded on a will to power, on “a will to overcome, a will to throw down, a will to become master, a thirst for enemies and resistances and triumphs.” Hidup manusia dikuasai oleh keinginan untuk berkuasa. Manusia memiliki kemauan untuk menguasai, untuk menjadi penguasa, untuk menang dan untuk membuat takluk orang lain. Kekuasaan menjadi hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan kekuasaan, manusia mampu memaksakan keinginan dan kehendaknya terhadap orang lain. Manusia mampu membuat orang lain melakukan apa yang ia inginkan, entah orang tersebut sebenarnya ingin melakukannya atau tidak. Nietzche mengatakan, “the fundamental instinct of life ... aims at the expansion of power.” dan “Above all something living wants to discharge its strength—life itself is a will to power.” Pernyataan Nietzche yang lebih ekstrim tersebut menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya sekadar penting dalam kehidupan manusia, namun kehidupan sendiri adalah keinginan untuk menguasai. Bahkan ekspansi kekuasaan dianggap sebagai suatu insting fundamental milik manusia. Kekuasaan memampukan manusia mengatur dunianya, tidak hanya dirinya sendiri namun juga lingkungan sekitarnya. Kekuasaan mampu mengubah apa yang dianggap oleh seseorang sebagai hal yang tidak stabil dan mengganggu dalam sistem kehidupannya menjadi sesuatu yang stabil. Dalam hubungannya dengan media, filsafat membantu menjelaskan lebih dalam mengenai kekuasaan yang dipatenkan dalam media, yakni kekuasaan laki-laki. Kekuasaan laki-laki terhadap perempuan dibuat seolah-olah benar, bisa diterima secara wajar dan memang seharusnya demikian adanya. Filsafat kekuasaan menjelaskan akibat adanya degree of power atau perbedaan derajat kekuasaan yang membuat perempuan diperlakukan sebagai pihak subordinat dalam media. Kekuasaan yang disadari melalui pemahaman mengenai identitas laki-laki yang dipaparkan dalam media mampu membuat laki-laki memegang kendali atas perempuan, mampu menjadikan perempuan menjadi objek demi pemenuhan hasrat laki-laki, dan mampu melebarkan kesenjangan antara identitas laki-laki dan perempuan. Filsafat kekuasaan juga memandang usaha sebagian gender laki-laki untuk berkuasa terhadap sebagian gender perempuan dan mendominasi gender perempuan, serta mengapa hal tersebut bisa terjadi. Identitas, Kekuasaan dan Visualisasinya dalam Komunikasi Melalui Media Media secara masif dan arbitrer menampilkan citra mengenai perempuan kepada khayalak ramai. Jangkauan media yang luas memampukan media menyebarkan citra yang sama mengenai perempuan ke banyak tempat dan pada akhirnya menyebabkan kesamaan pandangan dan konsensus masyarakat mengenai identitas perempuan. Identitas perempuan dan laki-laki dalam konten yang disajikan media digambarkan sangat berbeda. Laki-laki digambarkan sebagai pemegang kendali atas perempuan, sebagai penentu tingkah laku perempuan, sebagai pribadi yang agresif dan dominan, sedangkan perempuan digambarkan sebagai pribadi yang berada di bawah kendali, submissive, mudah didominasi, dan objek pelampiasan hasrat lelaki. American Psychological Association (APA) pada tahun 2007 merilis sebuah laporan berjudul APA Task Force on the Sexualization of Girls yang berisi pemaparan mengenai fenomena seksualisasi terhadap perempuan yang terjadi di Amerika. Laporan ini menjelaskan bagaimana seksualisasi terhadap perempuan terjadi, apa saja yang menjadi faktor terjadinya seksualisasi dan siapa saja yang ikut berperan dalam melakukan seksualisasi terhadap perempuan. Dalam laporan tersebut, APA menjelaskan kontribusi terhadap seksualisasi perempuan diberikan secara kultural, yakni melalui media. Media seperti televisi, video musik, lirik lagu, film, kartun dan animasi, majalah, media olahraga, game komputer, internet, dan iklan komersial memberikan andil besar dalam seksualisasi. Mengenai televisi, misalnya, APA menyebutkan bahwa:

“...presenting oneself as sexually desirable and thereby gaining the attention of men is that presenting oneself as sexually desirable and thereby gaining the attention of men is and should be the focal goal for women. Girls and young women are repeatedly encouraged to look and dress in specific ways to look sexy for men, a phenomenon labeled “costuming for seduction” (M. Duffy & Gotcher, 1996), and to use certain products in order to be more attractive and desired by males.” “...the content of these magazines encouraged young women to think of themselves as sexual objects whose lives were not complete unless sexually connected with a man.” Dari deskripsi mengenai penggambaran perempuan dalam media yang diamati oleh APA, dapat dilihat bahwa perempuan “diberikan” sebuah konsep yang seolah-olah hanya dapat mereka terima dan tidak dapat mereka tolak mengenai identitas perempuan. Dalam visualisasi mengenai perempuan yang selama ini ada di media, media seolah menjadi sarana “pemutlakan” identitas perempuan sebagai alat pemuas bagi laki-laki. Perempuan digambarkan berpakaian atraktif dan provokatif dalam media, sehingga laki-laki “berhak” memberikan komentar-komentar yang negatif dan melecehkan, biasanya terhadap tubuh perempuan. Majalah-majalah yang pasar pembacanya adalah perempuan dan remaja perempuan seperti Teen, Seventeen, Glamour dan sebagainya justru sering mengekspos konten-konten yang isinya mendukung perempuan sebagai objek sesual lelaki dan mendorong perempuan untuk berani berpakaian lebih atraktif sehingga mampu menarik perhatian lelaki dan “diinginkan” oleh lelaki. Hidup perempuan dibuat seolah-olah belum sempurna jika ia tidak diinginkan secara seksual oleh laki-laki. Aspek-aspek lain dalam diri perempuan, dari segi intelektualitas, pekerjaan, hobi dan kekuatan atau kelebihan lain sangat jarang ditonjolkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa manusia mengetahui identitasnya berdasarkan apa yang diberikan oleh orang lain sebagai “label identitas” kepadanya. Media memberikan label identitas kepada perempuan secara sewenang-wenang. Media memberitahukan dengan frekuensi tinggi secara implisit bahwa identitas perempuan adalah sebagai makhluk yang dapat menjadi sarana kepuasan bagi lelaki, yang tugasnya adalah menjadi objek bagi lelaki dan menjadi pribadi yang diinginkan secara seksual oleh laki-laki. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa identitas seseorang diketahui dari apa yang orang lain pandang tentang dirinya, begitu pula yang terjadi pada identitas perempuan yang berada di dalam media. Ketika perempuan berfilsafat akan identitasnya sebagai seorang manusia yang eksis, ia mempertanyakan siapa “aku” yang sebenarnya. “Aku” yang dimaksud adalah ke-aku-an bagi diri sendiri, bagi keluarga dan teman-teman, juga lebih luas lagi bagi masyarakat. Perempuan akan terus berusaha mencari tahu identitasnya yang mana yang paling mendekati relitas. Jika ia menganggap identitas yang tepat dan “ideal” untuknya adalah dari apa yang dipresentasikan oleh media, kemudian bisa saja hal tersebut memengaruhi kesadaran identitas perempuan akan dirinya sendiri. Karena yang ia lihat di media adalah demikian, ia menganggap bahwa situasi tersebut adalah refleksi yang sebenarnya dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, lalu ia jadi menganggap bahwa dirinya memang diperuntukkan bagi kepuasan laki-laki seperti apa yang ditanamkan oleh media kepada masyarakat. Pembentukan identitas perempuan secara sewenang-wenang ini besar pengaruhnya di kehidupan perempuan sehari-hari, baik dari segi kehidupan perempuan sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai seorang intelektual dan segala profesi sosialnya yang lain. Perilaku yang ia terima dari masyarakat di sekitarnya terbentuk dari apa yang dikonstruksikan mengenai identitas perempuan dalam media. Termasuk dalam bidang-bidang pekerjaan dimana nantinya perempuan akan ikut berkontribusi. Di dalam media digambarkan bahwa dalam lingkungan pekerjaan dimana juga terdapat laki-laki di sana, biasanya laki-laki digambarkan memiliki kekuasaan secara seksual terhadap perempuan yang jabatannya lebih rendah. Misalnya saja, banyak kisah di sinetron dan telenovela mengenai seorang bos yang menjalin affair dengan sekretaris perempuannya. Karena banyaknya gambaran seperti ini, maka kejadian-kejadian seperti ini juga dianggap wajar saja oleh masyarakat, karena sudah sering terjadi dalam media dan dianggap merefleksikan kehidupan nyata. Padahal sesungguhnya, banyak fenomena sosial yang sangat kontekstual dan tidak bisa digeneralisasikan, meskipun banyak dipaparkan dalam media massa. Identitas perempuan yang seolah-olah diperuntukkan bagi kepentingan, kesenangan dan keuntungan lelaki dapat dilihat juga pada sebuah perkataan yang “ditujukan” untuk lelaki, yakni “Harta, Tahta, Wanita”. Dari perkataan ini, perempuan disejajarkan dengan harta dan tahta, dijadikan sebuah “kebanggaan” bagi lelaki. Lelaki akan lebih menjadi lelaki yang sejati ketika ia memiliki ketiga hal tersebut, lelaki sudah biasa memperebutkan dan bertengkar karena ketiga hal tersebut. Perkataan ini tersebar dalam media dan ketika masyarakat mendengarnya, perkataan ini seolah-olah wajar saja karena memang sudah seringkali terdengar dan perkataan ini tidak dianggap salah atau mengandung sesuatu yang aneh. Media massa mampu memengaruhi opini publik, serta mampu membuat konsensus di mata masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Jika media terus-menerus membombardir masyarakat dengan pencitraan antara perempuan dan laki-laki yang jauh berbeda dan tidak seimbang, maka perlahan di masyarakat akan terbentuk konsensus mengenai hal tersebut. Kesamaan pandangan di mata masyarakat mengenai hak laki-laki untuk menjadikan perempuan sebagai objek seksual bisa menjadi seolah-olah benar karena dibenarkan oleh media. Filsafat identitas, sebagaimana pula yang telah dijelaskan sebelumnya, berusaha mengetahui identitas macam apa yang ingin ditampilkan oleh media kepada masyarakat mengenai laki-laki dan perempuan, serta apa yang menjadi penyebabnya. Salah satu penyebab dari mengapa media secara sewenang-wenang memberi identitas kepada kedua jenis kelamin yang berbeda dan lebih bertendensi merugikan perempuan adalah karena faktanya, sebagian besar yang bekerja dan memiliki kendali atas media adalah laki-laki. Berikut adalah beberapa fakta mengenai persentase lelaki dan perempuan di dalam media: