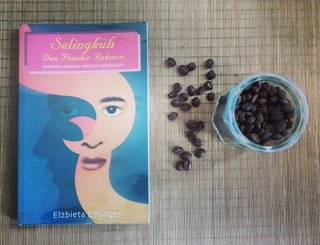

Dok. Pribadi Dok. Pribadi Berbicara tentang feminisme, kiranya bukan saja berbicara tentang penguasaan manusia atas manusia lain atau sesamanya. Tetapi lebih dari pada itu, feminisme juga merupakan sebuah gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Salah satu tujuan utamanya adalah hendak mengeluarkan kaum perempuan dari kondisi ketidakbebasan dan ketidakadilan. Feminisme merupakan gerakan politik yang banyak meninjau beragam macam aspek kehidupan manusia, terutama aspek ketidakadilan yang sudah lama diderita oleh kaum perempuan. Hal tersebut diperjuangkan oleh kaum perempuan yang kemudian melahirkan feminisme ke dalam tiga gelombang. Seperti telah disebutkan di atas, dalam sejarahnya, feminisme terbagi ke dalam tiga gelombang besar yang masing-masing saling menegasi, dan tentunya juga saling melengkapi satu sama lainnya. Ketiga gelombang besar tersebut diantaranya adalah feminisme gelombang pertama, yang mencakup aliran feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme anarkis, feminisme marxist, dan feminisme sosialis. Selanjutnya di gelombang kedua mencakup feminisme eksistensial dan feminisme gynosentris. Kemudian gelombang ketiga yang mencakup feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme dengan beragam macam variasinya. Pada feminisme gelombang pertama, aliran feminisme mencakup di dalamnya lebih berfokus pada kesenjangan politik, terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik. Aliran feminisme awal ini dimulai pada tahun 1792-1960 yang bermula dari tulisan seorang filsuf dan feminis abad 18 bernama Mary Wollstonecraft. Dalam karyanya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, Mary Wollstonecraft menginspirasi gerakan dan perjuangan perempuan hingga berlanjut pada abad ke-20 dimana kaum perempuan berhasil mencapai hak pilihnya (hak politik). Dalam bukunya tersebut, ia menuliskan bahwa perempuan secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-laki, tetapi terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperolah banyak pendidikan. Ia mengusung supaya laki-laki dan perempuan dianggap setara dalam setiap dimensi kehidupan, terutama dalam hal sosial-politiknya. Sedangkan feminisme gelombang kedua lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah Women Liberation. Gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner, sebagaimana nampak sejak kemunculannya pada tahun 1960 – 1980. Bisa dikatakan, inilah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan (feminis) atas ketidakpuasannya terhadap berbagai praktik diskriminasi. Terlebih diketahui bahwa secara hukum dan politis, hal ini sebenarnya telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama tetapi dalam praktiknya tidak terealisasi secara maksimal. Selanjutnya yatu feminisme gelombang ketiga, atau dikenal juga sebagai posfeminisme. Aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Aliran ini begitu popular dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Meski demikian, banyak tokoh feminis yang menganggap bahwa feminisme gelombang ketiga berbeda dengan posfeminisme. Hal ini disebabkan karena posfeminisme merupakan gerakan yang menolak gagasan feminis gelombang kedua. Dilihat dari ide dan gagasannya misalnya, feminisme gelombang ketiga mengusung keragaman dan perubahan seperti globalisasi, postkolonialisme, poststrukturalisme, dan postmodernisme. Dalam hal ini, feminisme gelombang ketiga sangat dipengaruhi oleh postmodernisme yang merupakan pencetus lahirnya feminisme gelombang ketiga. Menurut Lyotard dan Vattimo, pengaruh postmodernisme terhadap feminisme gelombang ketiga dapat dilihat dari empat ciri. Keempat cirri tersebut, seperti menawarkan pendekatan revolusioner pada studi-studi sosial (mempertanyakan validitas ilmu pengetahuan modern dan anggapan adanya pengetahuan objektif), mengabaikan sejarah (menolak humanisme dan kebebasan tunggal), mempertanyakan rigiditas pembacaan antara ilmu alam (humaniora, ilmu sosial, seni dan sastra, fisksi dan teori, image, dan realitas), serta berfokus pada wacana alternatif (postmodernisme mencoba melihat kembali apa yang telah dibuang, dilupakan dianggap irasional, tidak penting, tradisional, ditolak, dimarginalkan dan disunyikan). Feminisme Gelombang Ketiga Telah disebutkan di awal bahwa gelombang ketiga mencakup empat aliran feminisme, yakni feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global, dan ekofeminisme. Seperti masing-masing gelombang dalam feminisme, keempat aliran ini juga saling menegasi, serta melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Feminisme postmodern bertitik tekan pada teks sebagai dasar berpikirnya. Ia membangun suatu anggapan mendasar bahwa realitas adalah teks, baik yang berbentuk lisan, tulisan, maupun image, yang dalam pengupayaannya nampak berusaha mengkritik cara laki-laki yang diproduksi melalui bahasa laki-laki. Aliran feminisme ini juga menolak cara berpikir yang fanatik atau tradisional. Ia lebih menekankan pada interpretasi yang plural ketimbang subjektifitas. Di samping itu, sebagiamana Gadis Arivia ungkapkan dalam Filsafat Berperspektif Feminisme (2003) bahwa pemikiran feminisme postmodern ini melihat perempuan sebagai “yang lain”. Adapun soal alianasi perempuan, dilihat bersumber dari dua ranah, yakni tekanan atau rasa inferioritas dan cara berada, berpikir serta bahasa. Pengaruh eksistensialisme, psikoanalisa dan dekonstruksi sangat terasa dalam aliran feminisme postmodern. Baginya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan harus diterima dan dipelihara. Bahwa kita harus berusaha membongkar narasi-narasi besar, realitas, konsep kebenaran, dan juga bahasa. Upaya inilah yang kemudian melahirkan beberapa langkah dalam merekonstruksi pengalaman perempuan dalam dunia laki-laki: perempuan harus membentuk bahasanya sendiri; perempuan harus membuat seksualitasnya sendiri; dan harus ada usaha untuk menyimpulkan dirinya sendiri atau dikenal juga dengan undo phallocentric discourse. Feminisme multikultural senada dengan teori aliran feminisme sebelumnya yang juga melihat individu sebagai sesuatu yang terfragmentasi. Karenanya, feminisme multikultural lebih menyoal ide bahwa ketertindasan perempuan bersumber dari “satu definisi”, bukan dari kelas dan ras, preferensi seksual, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara historis, feminisme multikultural pertama kali berlangsung di Amerika Serikat dimana ideologi yang mendukung adanya diversifikasi (ide tentang perbedaan) menjadi pilihan dalam gaya maupun ideologinya. Hingga memasuki abad ke-20, ide asimilasi dan identitas tunggal kemudian menjadi pilihan yang kuat. Hal yang ini selanjutnya memberi jalan pada etnisitas sekaligus integrasi, hingga melahirkan multikulturalisme dan berpengaruh kuat pada aliran feminisme multikultural. Hematnya, penyambutan baik terhadap multikulturalisme didasarkan pada pengagungan pada ide perbedaan. Bahwa bagi kalangan feminis multikultural semua orang sesungguhnya berbeda-beda, baik secara kulit, agama, ras, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yakni feminisme global. Aliran ini lebih menekankan pada pentingnya melihat ketertindasan perempuan dari “sistem keterkaitan” (interlocking system). Fokus feminisme aliran ini adalah penindasan dunia pertama karena kebijaksanaan nasional yang mengakibatkan penindasan bagi perempuan di dunia ketiga. Hanya saja, jika feminisme multikultural fokus pada rasisme, etnisitas dan kelasisme, feminisme global justru lebih fokus pada isu kolonialisme, di samping soal politik dan ekonomi skala nasional. Mereka sepakat bahwa penindasan politik dan ekonomi lebih diperhatikan. Mereka melihat adanya perbedaan cara pandang antara feminis dunia pertama dengan dunia ketiga. Singkatnya, mereka memandang bahwa setiap perempuan itu berbeda, di setiap komunitas perempuan itu berada juga berbeda; sehingga penindasan yang terjadi pada perempuan mempunyai keunikan dan kondisi yang berbeda pula. Aliran feminisme keempat dari gelombang ketiga adalah ekofeminisme. Aliran ini adalah sebuah gerakan yang berusaha menciptakan dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Basis gerakan ini adalah femininitas/perempuan. Dalam gerakan ekofeminisme, perempuan dianggap memainkan peran strategis. Semua peran dari perempuan ini berupaya untuk mencegah atau setidaknya menciptakan lingkungan alam yang nyaman dan asri. Seperti halnya feminisme multikultural dan global, ekofeminisme juga memberi pemahaman adanya keterhubungan antara segala bentuk penindasan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Carolyn Merchant bahwa ada empat hal yang saling berkaitan di mana peran perempuan menjadi penting, yakni ekologi, produksi, reproduksi dan kesadaran. Dari sejumlah paparan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa meskipun berbeda-beda secara fokus perhatian, baik antara gelombang feminisme maupun antar aliran feminisme, khususnya dalam gelombang ketiga, sejumlah aliran tetap menempatkan perempuan pada posisi yang semestinya. Artinya, dengan pengalaman ketertindasan yang dialami kaum perempuan, kalangan feminis berusaha memberi semangat, dorongan, serta inspirasi tentang pentingya peran dan posisi perempuan, terutama peran dan posisinya dalam ranah kultur maupun politik. Hematnya, cita-cita kebebasan perempuan adalah cita-cita kesetaraan manusia, sekaligus cita-cita kemanusiaan itu sendiri.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Judul : Selingkuh Dua Pemikir Raksasa Penulis : Elzbieta Ettinger Penerbit : Nalar Tahun Terbit : Juni 2005 Keterangan : Buku ini terjemahan dari buku asli yang berjudul “Hannah Arendt–Martin Heidegger” yang diterbitkan Yale University Press tahun 1995. Siapa yang tak mengenal Martin Heidegger filsuf terbesar abad 20 juga Hannah Arendt filsuf perempuan yang berani, berteriak lantang mengecam segala bentuk totalitarianisme? Dibalik nama besar mereka ada kisah romantis yang mungkin publik tak tahu. Tulisan ini berangkat dari judul buku Selingkuh Dua Pemikir Raksasa yang ditulis Elzbieta Ettinger yang diterbitkan oleh Nalar pada Juni 2005. Selingkuh Dua Pemikir Raksasa merupakan terjemahan dari judul Hannah Arendt-Martin Heidegger yang diterbitkan Yale University Press tahun 1995. Selingkuh merupakan perbuatan hasil pergulatan rasa, dan akan sangat menarik bila dilakukan oleh dua orang pemikir raksasa.

Arendt pertama kali bertemu Heidegger pada tahun 1924 ketika menjadi mahasiswa semester pertama di Universitas Malburg. Arendt yang berusia 18 tahun terkesima oleh sikap karismatik Heidegger yang saat itu berusia 35 tahun. Mahasiswa perempuan maupun laki-laki terpikat dengan teknik mengajar Heidegger. Ia selalu melemparkan struktur gagasan yang complex dan membuat mahasiswanya memecahkan teka-teki tersebut. Banyak mahasiswa yang tidak mampu memecahkan teka-teki Heidegger hingga ada salah seorang mahasiswanya bunuh diri setelah 3 tahun berkutat dengan teka-teki tersebut. Jika kita membayangkan menjadi Arendt, mungkin tak ada hal yang ingin dilakukan selain setiap hari ke kampus dan bertemu sang kekasih. Dicintai seseorang yang sudah mempunyai nama besar dan reputasi yang baik adalah hadiah dari semesta. Mungkin ini yang dirasakan Arendt, ketika dia berdebar-debar membaca surat-surat Heidegger untuknya. Awalnya Heidegger menyapa Arendt di surat pertamanya tertanggal 10 Februari 1925 dengan sebutan “Nona Arendt yang Terhormat”, sebuah penghormatan terhadap mahasiswanya, isi suratnya emosional, penuh pujian, lalu 4 hari berikutnya sapaannya pun berubah menjadi “Hannah Sayang”. Sang filsuf mulai berani mengutarakan perasaannya yang terlarang. Arendt semakin dibuai, semakin tergoda. Dua minggu kemudian terjadi perubahan pada catatan-catatan Heidegger, permulaan keintiman secara fisik pada hubungan mereka. Arendt menemukan sosok yang selama ini dicarinya, sosok ayah pada diri Heidegger. Arendt hormat, manut dan tunduk pada setiap apa yang dikatakan Heidegger termasuk harus berpura-pura, mengikuti semua aturan-aturan Heidegger, menjauh dan bertemu di tempat-tempat yang sulit. Heidegger tentu saja tak ingin publik tahu, dia yang telah beristri dan mempunyai dua orang putra ternyata terpincut pada gadis belia yang cerdas. Selain kecantikannya, kecerdasan Arendt yang memikat Heidegger. Arendt menjadi teman diskusi yang menyenangkan bagi Heidegger. Tapi hal tersebut tak berlangsung lama. Perubahan sikap Heidegger membuat segalanya menjadi berbeda. Dalam suratnya 22 April 1928, Arendt berujar “bahwa anda tidak datang sekarang, saya kira saya telah mengerti” bagi Arendt hidup adalah mencintai Heidegger “Saya akan kehilangan hak saya untuk hidup jika saya kehilangan cinta pada anda” Arendt putus asa. “Dan dengan kehendak Tuhan, saya akan lebih mencintai anda sampai mati”. Begitu mendalamnya cinta Arendt pada Heidegger. Arendt seolah tak sudi menerima pria lain selain Heidegger. Masa-masa kelam bagi Arendt pun datang. Nazi membuat Arendt yang Yahudi harus hidup serba taktis. Arendt pernah ditahan polisi di Berlin, lalu lari ke Paris. Di Perancis Selatan Arendt menjadi tawanan Nazi lalu kabur ke Amerika Serikat. Pada masa-masa itu Arendt menikah dengan Guenther Stern, pria yang tidak Arendt cintai. Stern merupakan salah satu murid dan pengagum Heidegger juga. Di saat yang bersamaan Arendt mendengar kabar bahwa Heidegger dipercaya Nazi sebagai rektor Universitas Freiburg pada April 1933. Meski kepemimpinan rektor Heidegger hanya berlangsung singkat kurang lebih 1 tahun, tetapi hal tersebut membuat Arendt sangat terluka. Laki-laki yang dicintainya bersekutu dengan Nazi. Arendt berkali-kali menampik dan mencoba memaafkan Heidegger atas dukungannya pada Nazi, bahkan membela mati-matian Heidegger dihadapan teman-teman dekat Heidegger yang juga kecewa akan sikap Heidegger pada Nazi. Tetapi Heidegger tak juga meminta maaf bahkan mengklarifikasi berita tersebut. Hanya ingatan bersama Heidegger ketika mereka menikmati Bach, Beethoven, Rilke, Thomas Namm, Soliloqui Heidegger tentang Socrates, Plato, Heraklitus yang membuat Arendt masih bisa menyimpan cintanya. Waktu tak pernah membuat segalanya terlupa. Arendt masih menyimpan cintanya untuk Heidegger meskipun ia pun bahagia dengan suami keduanya Heinrich Bluecher. Tahun 1950 Arendt bertemu kembali dengan Heidegger setelah melewati tahun-tahun yang suram selama 25 tahun. Arendt membuka kembali kenangan lamanya, dalam suratnya tertanggal 9 februari 1950 Arendt berujar “saya tinggalkan Malburg semata-mata karena anda”. Arendt menceritakan bagaimana tahun-tahun yang dilewati Arendt dengan menanti. Seperti Anna Karenina tokoh dalam cerita Leo Tolstoy, Arendt mengamati kepergian sang kekasih secara diam-diam dan tak diinginkan. Arendt kembali ingin menegaskan bahwa setiap langkah yang diambilnya itu karena Heidegger. Cintanya pada Heidegger mampu membuat Arendt melakukan sesuatu yang tak ia sukai sekalipun. Di mata Arendt, Heidegger tak berubah, pria yang sekarang sudah tua tersebut masih tetap menawan dan keras. Sejak pertemuan pertama setelah perang tahun 1950, mereka menjadi intim kembali. Terbukti dari banyaknya surat-surat yang dikirimkan oleh Heidegger tercatat tahun 1950 ada 16 surat, 1951 ada 6 surat, 3 surat di tahun 1952, 2 surat di tahun 1953 dan 1 surat di tahun 1959. Heidegger menggebu dia seperti menemukan gadisnya kembali, dimatanya Arendt masih menjelma menjadi sosok yang polos dan penurut. Tahun 1951 karya Arendt yang fenomenal Origin of Totalitarianisme terbit, hal tersebut menciutkan Heidegger. Sang filsuf raksasa seolah tak rela, gadis belia yang dijumpainya 27 tahun lalu telah menjadi sosok perempuan yang berpengaruh pada dunia. Nama Arendt menjadi besar. Heidegger kalang kabut, Heidegger takut jika Arendt berubah sikap dan mengacuhkannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, Arendt dengan segenap cintanya meyakinkan Heidegger bahwa dirinya menjadi besar karena tak lepas dari peran Heidegger. Dalam suratnya 8 Mei 1954 Arendt berujar “.... hal yang tidak saya lakukan kalau saja saya tak belajar dari anda di masa muda saya, tentang filsfafat dan politik”. Kekaguman dan kecintaan pada guru dan kekasihnya tersebut juga ditunjukkan Arendt dalam surat tahun 1974 “tak ada seorang pun yang mampu memberi kuliah seperti anda, juga tak ada yang lain sebelum anda”. Heidegger menua dengan cinta dari dua orang perempuan, Arendt dan istrinya. Sampai akhir hidupnya Arendt membantu menyelesaikan permasalahan Heidegger. Sang Filsuf perempuan pun wafat 4 Desember 1975, pemikirannya terus hidup dan namanya kini kian besar. Heidegger pun menyusul 6 bulan kemudian, dia wafat 28 Mei 1976. Buku ini menuai kontroversi karena Arendt seolah menjelma menjadi perempuan lemah yang tak berdaya di hadapan Heidegger. Yang saya lihat adalah sebaliknya. Arendt sosok yang berani dan jujur. Arendt jujur tentang perasaannya, jika ia tampak lemah semata itu hanya untuk menghormati gurunya, orang yang berjasa memantik pemikiran-pemikiran kritis Arendt. Di akhir hidupnya justru Arendt memenangkan pertarungan. Filsuf raksasa abad 20, Heidegger tak bisa melepaskan peran Arendt di masa tuanya. Selain menjadi filsuf perempuan yang namanya sangat besar, Arendt juga memenangi kisah percintaannya. Arendt layak diberikan penghormatan setinggi-tingginya.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Setiap narasi tentang pelacuran yang mengemuka, sense knowledge kita pasti merujuk kepada perempuan nakal, atau apapun itu namanya yang mengatasnamakan perempuan. Pada kenyataannya, pelacuran juga dilakukan oleh laki-laki dan untuk laki-laki. Narasi ini tidak bisa langsung di-judge kepada orientasi seksual tertentu, seperti yang diberitakan media massa tentang “pelacuran gay”. Adanya eufemisme “pelacuran gay” yang dimaksud menurut saya merupakan pelabelan semata kepada jenis orientasi seks tertentu. Apakah jika terdapat lesbian yang menjadi pelacur kemudian disebut “pelacuran lesbian” atau biseksual yang menjadi pelacur disebut “pelacuran biseks”? Kunci terpenting adalah sikap kita terhadap euforia dari media. Publik seakan merespon bahwa gay adalah wabah karena menjadi sumber pelacuran; ini stigma. Apakah salah menjadi gay, dan pelacur? Pada kenyataannya tidak semua gay adalah pelacur. Tetapi, akan menjadi problem jika yang menjadi pelacur adalah anak-anak. Apapun eufemisme dalam penyebutannya, mereka adalah korban. Negara kita menuangkan peraturan melalui Undang-undang Perlindungan Anak, bahwasannya anak-anak berhak atas hidup aman dan layak. Berarti bahwa negara menghormati hak anak untuk hidup aman, salah satunya dari perbudakan seksual. Meski demikian, kita tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang menjadi pekerja di sektor berbahaya, salah satunya pelacuran. Pada masa yang sudah menjelang posmodern ini, jasa seksual merupakan industri bisnis yang laku keras. Terlebih lagi, jasa seks anak menjadi salah satu destinasi wisata bagi asing. Ini menunjukkan bahwa jaringan prostitusi internasional sudah lama bersemayam di negeri ini. Niko (2016) dalam tulisannya mengungkapkan bahwa boy prostitute eksis sejak lama di kota-kota besar di Indonesia, penyebabnya yaitu anak-anak dilingkari kemiskinan dan anak-anak dilingkari gaya hidup perkotaan. Fenomena anak yang terjun ke dalam dunia prostitusi tidak terlepas dari situasi kehidupan keluarga mereka. Fenomena di Afganistan misalnya, keluarga yang hidup miskin menjual jasa anak laki-laki mereka untuk ditukar dengan makanan, pakaian dan uang (Jones, 2014). Mereka menyebutnya “Bacha Bazi” yang artinya “boy for play”. Seorang anak laki-laki terjun ke dunia pelacuran bukan atas keinginannya sendiri, tetapi atas kepentingan tangan-tangan kuasa yang biadap. Wharton (2010) menyatakan bahwa pelacuran atau eksploitasi seks anak-anak ini merupakan bagian dari perdagangan manusia, dan harus dihentikan. Demikian pula dengan adanya fenomena pelacuran laki-laki (anak-anak) yang ada di Indonesia, sudah semestinya untuk dihentikan. Pembebasan anak-anak dari belenggu pelacuran, tidak semestinya melihat jenis kelamin ataupun orientasi seksual. Baik itu perempuan atau laki-laki, ataupun orientasi seksual gay dan lesbian, mereka memiliki hak yang sama untuk jaminan negara atas rasa aman dari perbudakan seksual orang dewasa. Tetapi pada lembaga-lembaga tertentu, sangat anti terhadap keberagaman seksualitas—seperti anti terhadap LGBT—akan sangat sulit menggapai perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam situasi seksualitas mereka sebagai LGBT. Sudah seharusnya kita sebagai masyarakat umum, awaree terhadap keberadaan sindikat-sindikat yang memperkerjakan anak pada sektor pelacuran, baik itu anak perempuan maupun laki-laki. Demikian pula terhadap anak-anak yang memiliki orientasi seksual tertentu, misalnya gay atau lesbian, yang diperkerjakan dalam lingkar pelacuran, masyarakat tidak acuh terhadap mereka. Namun, tidak bisa dipungkiri terdapat pula masyarakat yang over protective, sehingga orientasi seksual tertentu dijadikan kambing hitam adanya pelacuran anak-anak. Tentu kita semua tidak ingin adanya “Bacha Bazi” yang mengerikan itu ada dan tumbuh dalam masyarakat kita. Problematika kemudian muncul adalah anak-anak pelacur belum ditempatkan sebagai korban yang semestinya dilindungi oleh hukum. Hal ini tertuang pada pasal 293 ayat (1) “barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”, berarti bahwa pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk ini dapat dijatuhi hukum pidana (dalam konteks delik aduan) bila anak yang menjadi korban adalah bukan anak yang cacat (Yuwono, 2015). Kemudian menurut Soesilo (1996, dalam Yuwono, 2015) yaitu: “anak yang tidak bercacat kelakuannya berarti mengenai kelakuan dalam konteks seksual. Dalam hal ini membujuk seorang pelacur, meskipun belum dewasa, tidak termasuk di sini, karena pelacur sudah bercacat kelakuannya dalam lapangan seksual.” Fenomena adanya pelacuran laki-laki, menurut saya bukan sesuatu yang baru dan aneh. Mereka menawarkan jasa melalui media sosial, dengan jasa massage dan pijat. Atau bahkan mereka menawarkan jasa seks dengan tarif tertentu. Selagi mereka sudah dewasa, hal itu mungkin bukan suatu masalah, apalagi alasan mereka menjadi penyedia jasa seks bukan semata karena ingin mendapatkan uang. Sekali lagi, hal ini akan bermasalah jika anak-anak yang dijadikan sebagai pemuas seks. Pada era baru ini, akan banyak sekali fenomena-fenomena sosial yang akan mengemuka. Sebenarnya hal itu bukan merupakan sesuatu yang baru, hanya saja kita baru mengetahui bahwa fenomena itu ada dalam lingkungan sosial kita. Oleh karena itu, menurut saya penting kiranya menanamkan pendidikan-pendidikan yang melek gender dan “respect each other”. Hal ini penting karena masyarakat kita saat ini cenderung individualis dan tidak peduli (cuek), hal ini merupakan bahaya besar bagi bangunan perdamaian di negeri kita tercinta. Pendidikan melek gender menurut saya penting dilakukan untuk mengontruksi sikap peduli terhadap sesama manusia, tidak memandang jenis kelamin, orientasi seksual, bahkan agama, suku dan ras. Bagi saya, yang terpenting dalam persoalan melek gender adalah kepedulian atau respect kita terhadap sesama manusia. Begitu pula dengan sikap kita dalam menyikapi pelacuran laki-laki, jika kita tetap acuh dan cuek, ancaman dan bahaya besar senantiasa memangsa anak-anak kita. Daftar Pustaka: Jones, S. V. 2014. Ending Bacha Bazi: Boy Sex Slavery and the Responsibility to Protect Doktrin. Ind. Int’l & Comp. Law Review. Vol. 25, P. 63-78. Niko, N. 2016. Boy Prostitute: Kemiskinan dan Life Style. Yogyakarta: Deepublish. Wharton, R. L. 2010. A New Paradigm For Human Trafficking: Shifting the Focus from Prostitution to Exploitation in the Trafficking Victim Protection Act. William & Marry Journal of Women and the Law Review. Vol 16, P. 23-48. Yuwono, I. D. 2015. Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. |

AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

September 2021

Categories |

RSS Feed

RSS Feed