Dok. Pribadi Dok. Pribadi Abstrak Tulisan ini menyoroti bagaimana posisi perempuan di ranah produktif dalam perspektif patriarki yang mengakar di masyarakat. Tulisan ini menguak perdebatan masyarakat tentang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga atau perempuan bekerja yang saat ini digugat eksistensinya. Di balik peningkatan partisipasi perempuan di ranah ekonomi secara statistik, tulisan ini menyoroti perkembangan secara kultur perempuan yang berkontribusi di ranah produktif. Selain itu, tulisan ini juga menyoroti peran kultural yang menempatkan perempuan menjadi perempuan bekerja dengan beban ganda. Serta munculnya berbagai persoalan baru perempuan di ranah produktif, menjadi perempuan bekerja atau perempuan karier. Perempuan dalam Belenggu Budaya Dunia ibu, dunia perempuan, adalah dunia perlawanan dalam diam, dunia pemberontakan dalam kepatuhan, dunia hening di tengah ingar-bingar keramaian dan kekacauan hidup, dunia kesendirian dalam riuh dan sunyi, dunia penyerahan dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. (Maria Hartiningsih, Kompas 12 Juni 2011) Aktivitas domestik sudah sejak lama dilekatkan pada perempuan. Asosiasi dua hal tersebut bahkan sudah ada jauh sebelum kebanyakan perempuan lahir. Hal itu kemudian menjadi budaya dan adat istiadat. Perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik (homemaker) yang dinilai tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar rumah sehingga perannya tidak lebih dari sekadar aktivitas dalam rumah. Di kemudian hari, terutama di dunia kerja, banyak posisi strategis yang aksesnya tertutup bagi perempuan. Perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan karena dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak. Pelekatan pembagian pekerjaan antara perempuan dan laki-laki sudah sejak lama diyakini kebenarannya. Perempuan selalu dikaitkan dengan beberapa kata, “sumur, dapur, kasur” yang hingga kini digugat eksistensinya. Wacana tersebut dinilai sebagai wacana usang yang tidak dapat dibuktikan secara nyata karena banyak perempuan yang juga mengambil bagian penting di ranah produktif. Walaupun pada tataran kenyataan, secara mendalam perempuan masih terus dilekatkan dengan “sumur, dapur dan kasur” dan belum mampu keluar secara utuh tanpa tendensi apapun. Dekade terakhir, kiprah perempuan di ranah produktif mulai menunjukkan eksistensinya. Bisa kita lihat bagaimana perempuan dilibatkan secara aktif bekerja di semua lini. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik hingga agama. Semua lini telah dapat mengandalkan perempuan sebagai sumber daya manusia yang produktif dan andal. Meski demikian, toh, banyak hal yang masih membelenggu perempuan dalam kiprahnya di ranah produktif. Perempuan masih saja terbelenggu dengan budaya, mitos dan jauh dari kata kompetensi yang sehat di ranah produktif. Banyak anggapan perempuan yang bekerja di ranah produktif akan lebih kesulitan mengambil kebijakan ketimbang laki-laki, sekalipun kompetensinya melampaui laki-laki. Begitu pula dari sisi agama, perempuan pemimpin hingga saat ini masih dianggap tabu dan menyalahi kodrat. Dewasa ini, pelekatan perempuan dengan pekerjaan domestik masih menjadi cara yang paling ampuh untuk melanggengkan ideologi patriarki. Manneke Budiman (dalam Jurnal Perempuan volume 18 tahun 2013) menyebutkan bahwa pekerjaan domestik tidak pernah dianggap sebuah pekerjaan. Pekerjaan domestik dianggap tidak menghasilkan uang dalam dimensi ekonomi sehingga membuat pekerjaan domestik bukan menjadi bagian pekerjaan produktif. Karena itu perempuan yang berkarya di ranah publik terus saja dibebani dengan tanggung jawab domestik seperti mengasuh anak, mengurus rumah, memasak, menyiapkan kebutuhan keluarga, membayar tagihan-tagihan dan masih banyak pekerjaan domestik lainnya. Serta harus mempertimbangkan berbagai persoalan keuangan, pendidikan, serta sosial maupun keharmonisan keluarga. Perempuan yang memilih bekerja harus melakukan dua hal sekaligus, menjadi produktif dengan bekerja di ranah publik dan tetap mengurus urusan domestik. Hal ini akhirnya menimbulkan masalah baru yaitu perempuan terus saja bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya namun impiannya terbatas hanya bekerja saja dan menghasilkan pundi-pundi ekonomi agar mendapat penghargaan dan perlakuan yang lebih baik dari suami serta tidak menggantungkan hidupnya kepada laki-laki. Sedangkan cita-cita perempuan harus terkubur mati bersama tumpukan beban yang terus saja membuatnya mati perlahan. Bagaimana Data Berbicara Pergeseran nilai-nilai di masyarakat mengenai perempuan bekerja memang dicatat mengalami kemajuan yang terus meningkat dari dekade sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 1980 sebesar 32,43%, tahun 1990 sebesar 38,79%, dan pada tahun 2014 TPAK perempuan sudah menjadi 50,22%. Angka ini terus melaju pesat setiap tahunnya dan dinilai sebagai kemajuan pembangunan. Ini menjadi laporan peningkatan kualitas hidup kaum perempuan. Angka ini menjadi faktor penting dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan kesejahteraan kaum perempuan pada khususnya dan masyarakat secara luas pada umumnya. Ada beberapa hal yang mendasari perkembangan kemajuan perempuan seperti yang disebutkan Abdullah (2001:104), yaitu pergeseran dalam diri perempuan sendiri dan pergeseran nilai, norma yang menyangkut perubahan peran kelembagaan. Abdullah menegaskan pula bahwa perubahan ini merupakan tanda dukungan kelembagaan yang memberikan jaminan bagi keterlibatan perempuan. Walau demikian, perkembangan angka tersebut dapat dimaknai pula dengan beberapa pertanyaan mendasar, di posisi apakah perempuan bekerja? Bagaimana kualitas kerja perempuan? Maria Hartiningsih juga memaparkan bahwa Penguatan kesetaraan gender dan anak muda tidak boleh diabaikan karena perempuan dan orang muda harus mendapat cukup informasi dan kebebasan untuk dapat mengambil keputusan mengenai hak reproduksi, usia saat menikah, saat memiliki dan jumlah anak, serta kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik di lingkungan mereka. BPS mencatat dari 100 penduduk yang bekerja sebagai: (a) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 18 orang adalah perempuan dan 82 adalah laki-laki; (b) bekerja dengan status berusaha dibantu buruh dibayar/tidak dibayar, 23 orang perempuan dan 77 orang laki-laki; (c) bekerja dengan status pegawai/buruh/karyawan, 34 orang perempuan dan 66 orang laki-laki; (d) pekerja keluarga/tidak dibayar, 73 perempuan dan 27 laki-laki. Data ini memperlihatkan perempuan yang bekerja masih menempati posisi yang tidak strategis. Perempuan masih tertinggal dari laki-laki dalam menduduki posisi yang membutuhkan keahlian pengambilan kebijakan. Status pekerjaan sebagai pengusaha (berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh) dan buruh/pegawai/karyawan saat ini masih didominasi laki-laki. Sementara status pekerjaan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar didominasi perempuan. Hal ini senada dengan penjelasan Abdullah (2001:105)

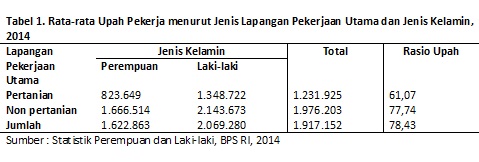

Dalam masyarakat, pemimpin usaha sering dilekatkan sebagai jabatan laki-laki, sedangkan perempuan selalu dilekatkan sebagai unsur pendukungnya. Andaikata mendapatkan posisi dalam pekerjaan, biasanya perempuan dilekatkan dengan pekerja keluarga yang tidak diperhitungkan jerih payahnya. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitatif partisipasi perempuan di ranah produktif belum sesuai dengan semangat kesetaraan gender. Kesetaraan gender hanya dipahami sebagian besar masyarakat dengan kesetaraan kesempatan perempuan dan laki-laki. Namun secara kontekstual, pemahaman tersebut masih sangat dangkal, tabu dan bekerja di ranah mitos. Struktur upah juga menunjukkan gejala yang sama. Perempuan mengalami diskiminasi yang sangat tidak adil. Perempuan dilabelkan sebagai sumberdaya yang lemah, kurang kompeten dan layak dibayar murah karena tidak mempunyai tanggungjawab sebesar laki-laki dalam kehidupannya, serta dilekatkan dengan pekerjaan yang tidak strategis. Dalam konteks ekonomi, upah yang rendah bagi perempuan diposisikan sebagai satu-satunya alat untuk membayar jerih payah perempuan. Sedangkan peningkatan kapasitas dan jaminan karier masih menjadi bayang-bayang semu bagi perempuan yang fitrahnya ditasbihkan masyarakat menjadi ibu rumah tangga.

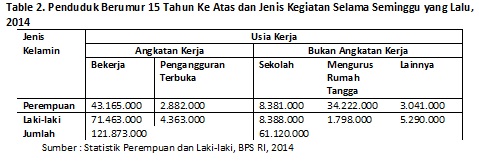

Tabel di bawah ini akan menjelaskan rata-rata upah pekerja menurut jenis lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin pada tahun 2014 yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Angka statistik di bawah ini akan menjadi gambaran bagaimana diskriminasi upah juga menghantui perempuan bekerja. Rata-rata upah pekerja perempuan hanya sekitar 61,07% dibandingkan laki-laki yang berada di angka 77,74%, bahkan jauh di bawah rata-rata strutur upah pekerja yang sebesar 78,43%. Rata-rata yang lebih rendah tersebut bukan hanya berlaku di sektor pertanian, melainkan juga di sektor non pertanian. Abdullah (2001: 159) menegaskan bahwa, “Laki-laki masih saja menjadi ‘pemilik’ utama pertanian dan yang bertanggungjawab penuh apabila ia tidak keluar untuk bekerja di luar usaha tani”. Sedangkan bila merujuk data di bawah, TPAK perempuan di tahun 2014 sebesar 50,22 % sedangkan laki-laki sebesar 83,05 %, yang artinya setengah perempuan usia kerja tidak masuk ke dalam angkatan kerja, dan masuk dalam kategori bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain). Melihat besarnya jumlah perempuan yang hanya mengurus rumah tangga dan berbanding terbalik dengan jumlah laki-laki, menegaskan posisi perempuan yang masih menjadi manusia kelas dua. Dalam konteks kultural, posisi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki mempertegas pandangan negara mengenai pekerjaan domestik. Secara tidak langsung, negara terus mendefinisikan perempuan sebagai kelompok yang tidak produktif. Sekitar 34 juta jiwa perempuan bekerja di sektor domestik. Sementara hanya 1,7 juta laki-laki bekerja di sektor ini. Ketimpangan jumlah ini seyogianya memperkuat pandangan kultural bahwa perempuan cenderung lebih tepat bekerja di ranah domestik dan dianggap biasa saja oleh masyarakat, walaupun saat ini perempuan bekerja bukan hal asing lagi. Selain itu, BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 6,4%, sedangkan TPT laki-laki 6,02%. Ini menunjukkan bahwa secara konsep ekonomi, perempuan yang bekerja di ranah domestik tidak diperhitungkan usahanya karena tidak dapat menghasilkan ataupun membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Sekalipun telah bekerja lebih dari satu jam berturut-turut keringat perempuan tidak juga diperhitungkan dan dinilai secara ekonomi. Hal inilah yang mendasari mengurus rumah tangga masuk ke kelompok bukan angkatan kerja.

Ibu Rumah Tangga VS Perempuan Bekerja Era 1900-an, RA Kartini seolah berdiri kokoh sendirian melawan tradisi yang membatasi perempuan Jawa dalam mengakses pendidikan. Dalam perjuangannya, ia terus berbicara tentang keterlibatan perempuan dalam sektor publik. Baginya perempuan harus setara dengan laki-laki dalam kesempatan memperoleh akses pendidikan. Kartini yakin bahwa pendidikan mampu mengubah cara pandang masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Seperti yang disampaikan oleh tim penulis buku Gelap Terang Hidup Kartini, “Kartini memberontak terhadap feodalisme, poligami, dan adat istiadat yang mengukung perempuan. Dia yakin pemberian pendidikan yang lebih merata merupakan kunci kemajuan” (2013: 8). Saparinah Sadli dalam Gelap Terang Hidup Kartini juga menegaskan bahwa Kartini mendobrak tradisi dan ingin mengubah hal-hal yang membuat orang tidak diperlakukan secara setara. Salah satunya dengan membangun sekolah keputrian. Kartini melatih berbagai anak perempuan Jawa untuk dapat mengembangkan diri sekaligus membekali mereka dengan berbagai keterampilan hidup, seperti misalnya menjahit dan memasak. Perjuangan Kartini ternyata membuahkan hasil yang nyata. Tradisi pingitan pelan-pelan mulai pudar dan perempuan memiliki akses yang luas ke dunia pendidikan serta berkarya di berbagai bidang. Saat ini, akses perempuan untuk bekerja di ranah publik sudah semakin luas. Perempuan dapat memilih pekerjaan dan meningkatkan kapasitasnya untuk meniti jenjang karier lebih tinggi. Perempuan juga dapat memilih semua potensi, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Kesempatan ini banyak digunakan oleh perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam ranah produktif. Perempuan telah resmi berkontribusi secara nyata dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Namun, tidak sedikit pula perempuan bekerja karena terdesak tuntutan ekonomi dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Akhir-akhir ini, muncul perdebatan mengenai perempuan yang menjadi ibu rumah tangga atau menjadi perempuan karier. Ada yang menilai bahwa menjadi ibu rumah tangga murni merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Ada pula yang menilai bahwa untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi namun tidak dapat mengaplikasikan ilmunya dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Cerita ini mengilustrasikan bagaimana perempuan terus saja dihadapkan pada persoalan peran kultural mengenai perempuan ideal yang saat ini telah mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan. Hefri mengunggah sebuah tulisan di media sosial bahwa ia bangga anaknya diasuh oleh istrinya yang lulusan sarjana sebuah universitas dan fokus bekerja menjadi ibu rumah tangga. Di lain sisi, Donna mengunggah sebuah tulisan yang isinya jangan mendiskreditkan perempuan bekerja karena mereka mencari nafkah bagi keluarga dan rasanya ingin menangis meninggalkan anaknya pada pengasuh. Kedua cerita di atas menggambarkan betapa konflik mengenai pekerjaan, status perempuan dalam masyarakat lokal kita masih menjadi perdebatan yang menarik. Di satu sisi, ada yang masih melanggengkan sikap bahwa perempuan memang selayaknya bekerja di rumah dan bertanggungjawab penuh terhadap pengasuhan, pendidikan dan keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain ada yang menilai bahwa perempuan wajib bekerja karena berbagai faktor selain tuntutan ekonomi juga karena aktualisasi dirinya sebagai manusia. Tedjasukmana dalam Abdullah (2001: 108) menuliskan sebuah kepiluan mengenai cita-cita perempuan,

Peran kultural mengenai perempuan tersebut sebenarnya menjadi sangat bias bagi perempuan. Perempuan seolah dipenjara oleh kungkungan tradisi dan tidak dapat membebaskan dirinya sekaligus dari beban domestik bila bekerja di ranah produktif. Perempuan yang bekerja di luar rumah lantas tidak dapat fokus terhadap cita-citanya, melainkan terjebak dalam dua dunia sekaligus, di dunia produktif dan domestik, atau yang disebut sebagai beban ganda (double burden). Sapiro dalam Ardaneshwari (2014: 25) mengatakan, “Kecenderungan klasik untuk mempertentangkan posisi perempuan dan dunia kerja didasari kekhawatiran tidak beralasan bahwa dengan bekerja di luar rumah, keluarga dan juga keperempuan perempuan itu sendiri, akan terganggu”. Candaraningrum (2014:14) menegaskan bila perempuan pulang ke rumah sehabis pekerjaan formalnya maka ia akan mengerjakan tugas pekerjaan shift kedua. Ia menegaskan ini adalah takdir yang sangat tragis bagi perempuan, bukan dikarenakan perlawanan atau ketidaksukaan akan pekerjaan domestik, melainkan perempuan membutuhkan waktu untuk beristirahat, berefleksi dan menenun diri. Jika dilihat secara dalam, kenyataan tersebut sangat tragis dan memilukan. Kenyataan tersebut harus terus disikapi perempuan dengan kata sabar, amal mulia, dan kewajiban sehingga penolakan-penolakan yang masif akan memperburuk kualitas kehidupan perempuan serta menganggu kehidupan perempuan secara utuh. Fakih (1997:12) menjelaskan bahwa ada lima ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan, yaitu marginalisasi pada perempuan, penempatan perempuan pada subordinat, stereotip perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja tidak proporsional. Saat ini, banyak perempuan yang mengorbankan dirinya untuk keluarga. Setelah menikah, perempuan dituntut untuk mendapatkan keturunan. Tuntutan ini biasanya disertai dengan anggapan bahwa perempuan harus mengorbankan kiprahnya di ranah produktif dan menjadi ibu rumah tangga saja. Tedjakusuma, Berninghausen dan Kerstan dalam Abdullah (2001: 114) menjelaskan,

Pada dasarnya kebijakan politik, budaya, adat istiadat telah menggeser sedikit cara pandang upaya perempuan menyejajarkan diri dengan laki-laki. Walaupun berbagai tantangan, hambatan terus menjadi bagian dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Tuntutan-tuntutan tersebut terus berkembang menjadi peran kultural. Secara tidak langsung, peningkatan angka statistik tentang partisipasi perempuan berarti peningkatan beban kerja perempuan pada umumnya. Perempuan selalu saja dihadapkan dengan pilihan yang sulit mengenai kehidupannya, terbelenggu aturan-aturan yang secara terus-menerus menghantuinya hingga usianya senja. Termasuk, menentukan berbagai pilihan hidupnya, menjadi ibu rumah tangga atau bebas berkontribusi di ranah produktif dengan beban yang lebih berat. Perempuan Bekerja atau Perempuan Karier Sebut saja DR. Ia seorang pegawai negeri sipil dengan tiga orang anak. Ia menitipkan satu orang anaknya yang balita kepada tetangga yang membantunya menjadi pengasuh. DR memiliki suami yang juga seorang pegawai negeri sipil.

Begitulah nasihat seorang teman mengenai pengalamannya dalam kehidupan berumah tangga. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa tugas-tugas pokok sebagai seorang perempuan dan istri harus tuntas terlebih dahulu sebelum perempuan ke kantor. Belum lagi tuntutan perempuan harus terus cantik dan bertubuh langsing agar suami selalu melihat kebaikan di tubuh perempuan. Senada yang disebutkan DR, Abdullah (2001: 37) menegaskan bahwa, penerimaan sosial dan batas-batas hubungan sosial dipengaruhi oleh bentuk tubuh seseorang, yang itu menjadi ukuran menarik tidaknya seseorang. Penilaian tersebut sangatlah berkaitan dengan nilai kultural dalam masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung terus saja mengukuhkan bahwa perempuan yang berkarier juga harus memiliki kapasitas dalam pengelolaan rumah tangga yang baik. Perempuan dibebani banyak sekali pekerjaan seumur hidupnya. Penilaian tersebut mengakar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi perempuan. Perempuan dengan eksplisit seringkali mendefinisikan dirinya sebagai makhluk yang lemah dan semakin lama akan menua serta butuh perlindungan. Pada akhirnya perempuan lebih banyak memilih menjadi perempuan bekerja yang tidak mementingkan karier ataupun cita-cita yang ingin diraihnya. Perempuan seolah melupakan cita-cita masa kecilnya yang meluap-luap dan menghambakan dirinya pada aktivitas yang monoton—bekerja, pulang ke rumah, bekerja di ranah domestik, mengurus anak dan turut menyumbangkan penghasilan ekonominya untuk kepentingan keluarga. Realitas ini menimbulkan bukan hanya ide-ide baru yang berkembang menjadi budaya baru bagi perempuan. Perempuan banyak yang memimpikan bekerja dari rumah sembari tidak meninggalkan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dilakukan agar beban ganda yang melingkupi perempuan berkurang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi idaman sebagian perempuan seperti, berdagang di rumah, menjadi pengrajin, penjahit dan bahkan menulis. Hasil penelitian Abdullah (2001: 183) menjelaskan ada empat keuntungan bekerja di industri kerajinan dekat rumah. Pertama, pekerjaan industri kerajinan memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga tidak mengganggu tugas rumah. Kedua, pekerjaan industri kerajinan dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan kewajiban perempuan sebagai ibu karena pengasuhan anak tetap dapat dilakukan. Ketiga, industri kerajinan juga melibatkan anggota rumah tangga (terutama suami dan anak-anak) sehingga dapat meringankan beban perempuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pekerja. Keempat, penyelesaian tidak terikat pada waktu dan jam kerja sehingga dapat dikerjakan di sela-sela pekerjaan rumah tangga. Sayangnya usaha ini di dalam dimensi kultural ekonomi kita masih dianggap pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utama. Pekerjaan yang dilakukan dari rumah masih diidentikkan dengan pekerjaan yang tujuannya membantu ekonomi keluarga, bukan menjadi pilihan ekonomi utama keluarga. Walaupun pendapatan yang diterima oleh perempuan yang terlibat dalam industri menurut Abdullah (2001: 187), memiliki arti penting dalam penghasilan rumah tangga. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa pekerjaan kerajinan merupakan pekerjaan sampingan, justru kegiatan kerajinan memberikan upah yang lebih besar. Selain beban ganda, persoalan kesempatan yang layak juga menjadi persoalan utama bagi perempuan di dunia kerja. Perempuan selalu diposisikan menjadi inferior dalam dunia kerja, bukan saja karena kemampuannya diragukan, juga dikarenakan kesehatan reproduksinya yang menjadi alasan utama. Persoalan kehamilan, menyusui, mengasuh anak masih menjadi persoalan yang dianggap beban produktivitas kerja. Perempuan terpola dan terpusat pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat menerima perintah, seperti sekretaris, resepsionis, waitrees, atau pembantu rumah tangga (Kanter dalam Abdullah, 2001). Kompleksnya masalah perempuan baik perempuan bekerja yang tidak berkarier maupun perempuan yang bekerja dengan meniti kariernya menjadi gambaran secara utuh bahwa persoalan yang sangat mendasar adalah mampukah perempuan memilih secara subjektif, bukan secara kultural untuk hidupnya. Kedua pilihan tidak ada yang salah, melainkan apa yang menjadi prioritas dan preferensi dirinya tanpa intervensi kultural. Be yourself, to be women. Mendobrak Realitas Angka-angka statistik dari tahun-ke tahun terus memaparkan kemajuan partisipasi perempuan di dunia kerja. Walaupun beberapa masih menampilkan kesenjangan yang sangat jauh antara perempuan dan laki-laki, diskriminasi yang melebar antara perempuan dan laki-laki, namun persoalan beban ganda, perempuan yang berkarier, kesempatan yang terbatas masih menjadi wacana usang yang terus menghantui dan membunuh perempuan secara pelan-pelan. Maria Hartiningsih menuliskan pendapat Melinda Gates dari Gates Foundation bahwa, bila perempuan memegang kendali anggaran rumah tangga dan punya hak mengontrol tubuhnya maka perempuan punya kekuatan menentukan masa depannya dan dapat membuat dunia berubah lebih baik. Sebuah pendapat yang bisa mengguncangkan dunia sekaligus membawa perempuan pada tahap kesadaran bahwa persoalan perempuan bukan hanya milik perempuan semata. Persoalan perempuan bukan melulu mengenai hal-hal di luar kendalinya, melainkan hal-hal privat yang terus dikontrol oleh sistem sosial. Sistem sosial selalu berperan dalam menentukan wajah dan peran perempuan sesungguhnya, mau menjadi apa perempuan dan generasinya. Masyarakat, berbagai komponen sosial, laki-laki dan semua lini harus berperan aktif dalam menghapus nilai-nilai kultur yang mulai usang dan diskriminatif. Berbagai pilihan ada di depan mata, perempuan butuh dukungan yang masif untuk bangkit dari diskriminasi, beban ganda dan peran kultural perempuan yang usang. Perempuan harus terbebas dari beban ganda ketika mereka menikah dan terus melanjutkan potensi yang dimilikinya. Tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kartini harus mati untuk memperjuangkan cita-citanya, namun beratus tahun setelah kematiannya, apa yang diperjuangkannya bermanfaat sangat besar bagi kaum perempuan. Mendobrak realitas. Berdiri kokoh menjadi perempuan dan mampu memilih menjadi apa merupakan kunci menyingkirkan pikiran-pikiran usang mengenai perempuan bekerja. Sejatinya perempuan harus meraih cita-citanya setinggi langit dan terbebas dari semangat kultur yang menempatkan perempuan di kelas kedua. Sudah saatnya kita tidak terjebak dengan berbagai angka statistik, namun secara kontekstual malah terjerumus pada nilai-nilai usang yang hanya diperbarui bungkusnya saja. Menjadi perempuan mandiri, memilih dan bersikap, satu-satunya cara melawan. Bukan hanya kekerasan terhadap perempuan yang membutuhkan perlawanan oleh semua, namun peran kultural yang telah usang pula harus dilawan. Bukan hanya oleh perempuan, tapi oleh sistem, kebijakan yang setara dan dimulai dari pola pikir yang adil. Daftar Pustaka Candraningrum, Dewi. (2013), “Superwoman Syndrome dan Devaluasi Usia: Perempuan dalam Karier dan Rumah Tangga”, Jurnal Perempuan volume 18 No. 1, edisi Maret 2013. Budiman, Manneke. (2013), “Bapak Rumah Tangga: Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos Baru?”, Jurnal Perempuan volume 18 No. 1, edisi Maret 2013. Hartiningsing, Maria dkk. (2013), “Agar Naik Kelas Menjadi Negara Kaya”, dilihat pada 15 Mei 2014, http://home.kompas.co.id/litbang/tarkfast/detail4.cfm?item=7&startrow=51&&navigation=&session=1421717213845 Irwan, Abdullah. (2001), Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan, Tarawang Press, Jogjakarta Tim Liputan Khusus Kartini. (2013), Gelap Terang Hidup Kartini, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta Supriyanto, Sugeng. (2014), Statistik Perempuan dan Laki-laki, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jakarta  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Buku Gus Dur Di Mata Perempuan adalah buku yang berisi pemikiran, pandangan dan praktik Gus Dur terkait perempuan yang ditulis oleh perempuan. Ada 24 perempuan yang terlibat dalam penulisan buku ini. Mereka adalah istri, saudara, kenalan, murid dan orang-orang yang pernah disentuh hidupnya oleh Gus Dur. Buku ini mengupas banyak aspek dalam kehidupan Gus Dur ketika bersentuhan dengan isu perempuan melalui penuturan para penulisnya. Ia mencakup isu kesehatan reproduksi, parenting, politik, hubungan antar agama dan lain sebagainya. Namun, ada juga beberapa tulisan yang tidak sepenuhnya berbicara mengenai Gus Dur terkait dengan isu perempuan, akan tetapi menyoroti praktik Gus Dur dalam memperlakukan perempuan dalam interaksi penulis dengan Gus Dur. Keseluruhan tulisan dalam buku ini bisa dikategorikan dalam dua hal. Pertama, terkait dengan kebijakan-kebijakan Gus Dur dalam isu perempuan. Kedua, implementasi atau praktik keberpihakan Gus Dur terhadap perempuan dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks yang pertama dapat dilihat dalam kebijakan Gus Dur saat menjabat Ketua Tanfidziyah PBNU dan Presiden RI ke-4. Pada masa Gus Dur, NU menghasilkan sebuah keputusan penting mengenai kebolehan mengangkat perempuan untuk menjadi pemimpin dalam Munas Alim Ulama NU di Lombok 1997. Muktamar NU 1999 di Lirboyo, Kediri dalam salah satu risalah keputusannya juga memberikan ruang yang lebih besar bagi para kader perempuan yang terhimpun dalam Banom-Banom perempuan NU untuk berpartisipasi aktif dalam keputusan-keputusan organisasi NU. Kedua kebijakan ini sangat maju jika dilihat dalam konteks NU yang dikenal sebagai organisasi sosial keagamaan yang masih tradisional. Selama menjabat Presiden, meskipun sangat singkat, Gus Dur langsung membuat keputusan menghentak dengan mengganti nomenklatur Menteri Peranan Wanita menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Pilihan diksi ini bagi para aktivis perempuan sudah dianggap sebagai keberpihakan. Terlebih pada masanya, Gus Dur mengeluarkan instruksi presiden mengenai kewajiban semua bidang pemerintahan untuk melakukan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming). Instruksi inilah yang menjadi embrio dari berbagai kebijakan yang ramah perempuan, salah satunya tindakan afirmasi kuota 30% perempuan di ranah politik. Keberpihakan Gus Dur terhadap perempuan dalam praktik sehari-hari muncul di hampir semua tulisan yang terangkum dalam buku ini. Semua penulis menjadi saksi bagaimana santunnya Gus Dur dalam memperlakukan perempuan, termasuk diri mereka. Dalam berbagai tulisan disebutkan bagaimana Gus Dur sudah menerapkan konsep parenting (pengasuhan anak bersama) disaat istilah ini belum booming seperti sekarang. Tulisan yang lain menyorot bagaimana Gus Dur ditengah kesibukannya mendukung sepenuhnya studi Bu Shinta dengan menemani beliau melakukan penelitian di Banyumas untuk keperluan tesisnya. Namun, keberpihakan Gus Dur dalam upaya untuk memajukan perempuan Indonesia ini dilakukan dalam senyap. Tidak dengan berkoar-koar di media atau melalui aksi turun jalan. Keberpihakan Gus Dur terhadap isu perempuan itu dia lakukan sendiri, melalui praktik dan kebijakan-kebijakan yang paling dekat tanpa menimbulkan kehebohan. Karena itu Saparinah Sadli dalam artikelnya di buku itu menyebut Gus Dur ini ada hati sama perempuan. “Jadi Gus Dur memang punya hati, memahami dan menghargai terhadap apa yang diinginkan dikerjakan perempuan. Namun dia tidak membesar-besarkan isu itu, ya seperti yang selalu dibilangnya, begitu saja kok repot”. Perempuan Menulis: Ethics of Care Menulis Gus Dur dan pikiran-pikirannya mengenai perempuan adalah sesuatu yang baru di tengah ratusan buku yang sudah ditulis mengenai Gus Dur. Jika buku ini ditulis oleh para perempuan, maka ia melengkapi kekhasan buku ini. Ia menjadi khas karena berhasil menghadirkan keberpihakan yang sangat kuat. Semua perempuan yang menulis dalam buku ini adalah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Gus Dur dengan variasi kedekatannya. Ada yang sangat dekat, namun juga ada yang hanya berinteraksi dalam berbagai forum yang diinisiasi Gus Dur. Akibatnya, tulisan-tulisan yang hadir dalam buku ini tarasa sangat personal, emosional dan bahkan intimate dalam membicarakan Gus Dur dan perempuan. Hampir semua penulis menyelipkan cerita-cerita pengalaman interaksi mereka dengan Gus Dur dalam menguraikan perjuangan Gus Dur atas isu gender. Pengalaman personal mereka tidaklah berdiri sendiri yang hanya memiliki arti bagi mereka, akan tetapi dengan sangat apik dikaitkan ke dalam konteks perjuangan perempuan yang lebih luas. Ini adalah hal yang sangat khas yang tidak akan ditemui pada laki-laki yang menulis tentang Gus Dur. Kemampuan dan pilihan untuk selalu mencoba menghubungkan pengalaman individu dengan pengalaman orang lain (daripada menganggapnya sebagai pengalaman yang berdiri sendiri) adalah khas perempuan. Meminjam apa yang disebut Carol Gilligan dengan the ethics of care, para penulis perempuan ini dalam menganalisa Gus Dur menekankan pada relasi-relasi, konteks-konteks yang saling berkait dan fokus pada kepeduliannya. Lia Maryono, misalnya, menceritakan bagaimana keterbukaan dan keramahan yang dipraktikkan Gus Dur sangat menginspirasinya untuk terus menghidupi pluralitas yang menjadi bagian dari nafasnya. Keterbukaan keluarga Gus Dur ini pula yang mengantarkannya bertemu dengan Alissa, anak pertama Gus Dur, yang tengah aktif dalam isu kesehatan reproduksi remaja dan HIV/AIDS. Ternyata, tidak hanya anaknya, Gus Dur pun fasih berbicara mengenai hak reproduksi perempuan dalam bingkai agama. Sri Mulyati, penulis lain di buku ini, menyambungkan pengalaman pertemuannya dengan Gus Dur sewaktu dia menuntut ilmu di luar negeri dengan pesan-pesan Gus Dur mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan. Narasi-narasi personal yang demikian dapat dijumpai hampir di setiap tulisan di buku ini. Dengan model penulisan semacam ini, buku Gus Dur Di Mata Perempuan sangat cocok apabila sengaja dihadirkan bagi para pembaca perempuan. Pengalaman personal para perempuan yang menulis buku ini bersama Gus Dur dan refleksi-refleksi mereka atas pemikiran-pemikiran Gus Dur merupakan pengetahuan khas perempuan (women ways of knowing). Cerita-cerita sederhana itu adalah jendela untuk menangkap pemikiran-pemikiran Gus Dur mengenai demokrasi, pluralisme, keadilan dan keseteraan. Cerita-cerita sederhana ini bukanlah cerita remeh, namun ia adalah proyeksi dari narasi-narasi besar yang dibayangkan Gus Dur dan sudah ditulis oleh ratusan penulis laki-laki. Karena itu buku ini cukup penting. Di luar kekhasan yang sudah ditampilkan, buku ini memiliki satu kekurangan. Penerbit menghadirkan buku ini apa adanya. Ada banyak topik dihadirkan begitu saja tanpa ada upaya untuk mem-frame menjadi sebuah ide yang cukup kuat. Tulisan ini sangat kaya dengan ilustrasi keterlibatan Gus Dur dalam pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, dukungan atas pilihan otonom perempuan, dll. Ilustrasi-ilustrasi demikian—jika mau di-frame--barangkali merupakan formula embrional dari apa yang oleh gerakan perempuan kontemporer disebut dengan “gerakan laki-laki baru,” yakni gerakan yang melibatkan kaum laki-laki dalam memperjuangkan keadilan gender. Jika hal ini dilakukan, menurut hemat saya, buku ini menjadi sebuah paket yang dahsyat. Khairul Hasni, MA Direktur Jari Aceh (Jaringan Perempuan untuk Keadilan) Lhokseumawe [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Pendahuluan Kedaulatan budaya perempuan dalam konteks kebudayaan besar Indonesia, mencakup kebudayaan leluhur bangsa Indonesia yang berakar dari tradisi dan budaya suku-suku peninggalan terdahulu budaya nusantara yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Secara umum budaya masyarakat di dunia menempatkan laki-laki pada hierarki teratas, sedangkan perempuan menjadi nomor dua. Edward B. Taylor mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat.[1] Dalam beberapa tatanan budaya masyarakat Indonesia, terdapat realitas bahwa perempuan berada pada posisi kedua dan terpinggirkan. Kondisi ini menjadi bagian dari hidup perempuan dan laki-laki yang disosialisasikan secara turun-temurun, hingga pada masa sekarang perempuan masih menjadi kaum marginal. Melihat konstruksi sosial pada zaman dulu dalam kehidupan rumah tangga, perempuan bekerja mengurus rumah tangga sedang laki-laki bekerja di luar rumah. Ini kemudian menjadi suatu kebiasaan dan dipandang sebagai adat istiadat dimanapun keberadaan perempuan di dunia. Namun seiring kemajuan zaman, perempuan kemudian memilih berkarier di luar rumah untuk mencukupi keuangan serta kebutuhan lainnya. Kita bisa mengacu pada perjuangan yang dilakukan Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) dalam memperjuangkan konvensi hak-hak perempuan tahun 1848 di Seneca Falls dan mendukung hak suara kaum perempuan di Amerika Serikat (Hadiz, 1998), dimana baru seratus tahun kemudian PBB/UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nation) secara resmi menyampaikan deklarasi tentang hak asasi manusia termasuk hak perempuan dan laki-laki.[2] Dari sini kita dapat melihat bahwa perjuangan perempuan tidaklah mudah apalagi dalam lingkungan masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia. Laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda, terdapat perbedaan organ reproduksi dan konstruksi tubuh pada kedua jenis kelamin, namun dalam konteks budaya peran yang diemban keduanya memiliki kesetaraan. Akan tetapi, budaya telah memberikan keistimewaan pada kaum laki-laki. Dan realitas budaya tidak mengakomodasi kesetaraan dan keseimbangan. Dalam sebuah budaya seorang perempuan hanya sebagai alat untuk melengkapi. Budaya patriarki telah memengaruhi hubungan perempuan dan laki-laki serta menimbulkan subordinasi. Terbelenggunya Perempuan dalam Budaya Kebudayaan Indonesia yang memarginalkan peran perempuan berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa. Sebagai contoh dalam perspektif perempuan, pelanggaran norma seperti yang diatas perlu disosialisasikan dan dikuatkan saat ini, yakni fenomena kekerasan berbasis komunitas atas nama adat dan syariat. Sebuah adat dapat saja berfungsi sebagai wujud kearifan lokal yang memiliki sanksi sosial bila dilihat ancaman kekerasan atas nama aturan adat. Sebagai contoh wilayah Aceh, aturan adat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang menjaga nilai dan norma masyarakat menjadi bagian dari pola pikir dan perilaku masyarakat yang dikuatkan dengan syariat Islam. Tantangan menjadi berat ketika perubahan sosial terjadi dalam kurun waktu yang tidak dapat diantisipasi oleh masyarakat yang masih dalam transisi pasca konflik/MoU Helsinki. Pelanggaran Syariat Islam memberikan ruang multi interprestasi dan menimbulkan interaksi masyarakat dengan penegak hukum Syariat Islam. Wacana HAM sepertinya menawarkan lingkup terbesar dalam penerimaan pluralisme gender. Wacana HAM adalah isu pertarungan yang sengit di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan di atas dengan adanya kelompok-kelompok Muslim yang menyediakan interpretasi mengenai hak.[3] Ini juga berkaitan dengan persoalan pemberlakuan syariat Islam di Aceh dalam hukuman cambuk, yang masih menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Menurut dosen Universitas Unsyiah Banda Aceh, Syaipuddin Bantasyam, ada hal yang harus dipilah-pilah dalam melihat keberadaan hukum dan HAM, yang termasuk dalam pelanggaran HAM adalah jelas pentingnya atas hak universal manusia, penerapan Qanun Jinayah di Aceh yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manuasia (HAM) dan juga tidak bertentangan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan kalau dipelajari lebih jauh.[4] Namun ada sebagian lembaga dan kelompok perempuan berpendapat bahwa hukum cambuk telah melanggar HAM. Salah satu poin dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia dijamin atas hak kebebasan beragama dan melaksanakan keyakinan agama yang dimilikinya. Hal ini juga dipertegas oleh hukum di Indonesia yaitu UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan melaksanakan keyakinan agamanya, sehingga pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara legal formal telah diamanahkan oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5] Menurut Amnesty Internasional sehubungan dengan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan meminta hukuman cambuk di cabut, ini harus dapat melihat kembali karena tidak bertentangan dengan HAM.[6] Solusi adalah melengkapi hukum syariat sebagai aturan yang sifatnya preventif, maka revitalitasi adat diharapkan lebih spesifik mencakup perspektif penghormatan terhadap HAM yang meliputi kebutuhan untuk melindungi perempuan. Karena persoalan perempuan dalam setiap individu, tafsir agama, dan negara, upaya penegakan keadilan gender dapat menggugat privilege yang dapat dinikmati sebagai kelompok masyarakat termasuk perempuan.[7] Perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan (gender inequality) baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat dilihat dari manifestasi ketidakadilan yang sudah menjadi budaya masyarakat. Usaha untuk menghentikan bias gender terhadap seluruh aspek kehidupan antara lain dengan cara pemenuhan kebutuhan praktis gender (pratical gender needs). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya. Namun usaha untuk melakukan pembongkaran bias gender harus dilakukan mulai dari rumah tangga dan pribadi masing-masing hingga sampai pada kebijakan pemerintah dan negara, penafsiran agama serta epistemologi ilmu pengetahuan. Karena itu diperlukan berbagai aksi melalui kampanye, pendidikan kritis, advokasi untuk mengubah kebijakan, tafsir ulang terhadap aturan keagamaan serta memberi ruang epistemologi berperspekti feminis untuk memberikan makna terhadap realitas yang terjadi yang tidak sesuai. Merujuk pada Inpres No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dalam strategi ini upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender didorong melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh sektor pembangunan, oleh sebab itu proses tersebut akan dapat berjalan baik dengan melihat kuantitas perempuan sehingga keadilan gender atas gender budgeting dapat berjalan dengan baik. Terkait hal ini pemerintah juga telah masuk terus dengan melanjutkannya dalam program Analisis Pathway (GAP) yakni salah satu metode analisis untuk mengkaji kondisi perempuan dan laki-laki, mengidentifikasikan masalah, menemukan faktor kesenjangan dan penyebabnya, ini termasuk berbagai analisis gender dalam berbagai program, budaya, kebijakan dan kegiatan.[8] Dengan berbagai upaya yang terjadi di daerah secara nasional seharusnya pemerintah dapat menjawab persoalan ini dan kondisi perempuan Indonesia dapat terjadi perubahan pada tahun 2015. Realitas Kebangkitan Perempuan Sampai saat ini berbagai instrumen yuridis nasional dan internasional telah dibuat untuk mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di Indonesia (KemNeg PP dan BPS, 2006). Komitmen pemerintah melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender juga sangat tinggi. Perjuangan gerakan perempuan telah dilakukan melalui Kongres Perempuan pertama yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928, sekaligus sebagai upaya konsolidasi berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Saat ini, jenis gerakan perempuan semakin berkembang dan semakin terbuka wawasannya dalam melakukan pembelaan terhadap perempuan. Pada periode sebelumnya, ruang lingkup kegiatan hampir semua organisasi perempuan hanya meliputi masalah emansipasi dan usaha menjadikan perempuan lebih sempurna dalam menjalankan peran tradisionalnya sebagai perempuan. Namun saat ini, perempuan terus meningkatkan diri terlibat dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas perempuan, sehingga regulasi-regulasi baru terus lahir di Indonesia juga ratifikasi atas Konvensi Internasional yang mendukung perempuan. Indikator untuk tujuan kesetaraan gender yang berdiri sendiri post 2015 agenda pembangunan dan integrasi HAM perempuan dalam hal lainnya, ini tujuannya harus diselesaikan dalam kepatuhan terhadap CEDAW dan manusia dalam ruang lingkup Internasional dalam standar hak asasi.[9] Tantangan yang dialami dapat lebih bekerja sebagai global solidarity secara sistematis dan dengan cara yang sinergis dengan didukung oleh mekanisme internasional, Convention on the Rights of the Child (CRC), Beijing Platform for Action, Millennium Development Goals (MDGs) atau Beijing+20, Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW).[10] Konvensi ini juga telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui UU RI No. 7 tahun 1984. Ketertinggalan perempuan sebagai akibat dari relasi hubungan sosial dan politik yang tidak adil, disadari bahwa terdapat fenomena ketidakadilan dan diskriminasi gender. Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil yang dialami oleh laki-laki dan perempuan akibat dari sistem dan struktur sosial yang telah berakar dalam sejarah, adat maupun norma (BKKBN, Kemneg PP, dan UNFPA, 2005). Peningkatan pemberdayaan perempuan pada tahun 2000 konferensi UN menghasilkan MDGs yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan (Dep. Kehutanan, 2005). Upaya aturan Internasional dalam membela dan memajukan perempuan, untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Perjuangan perempuan yang berat untuk mencapai suatu kedudukan, disebabkan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang masih menganut paham patriarki, sehingga menghasilkan keputusan dan sikap yang bias gender. Keadaan ini menjadi lebih parah dengan adanya penafsiran yang salah dari hukum agama yang mempertajam keadaan bias gender. Pada masa mantan Prisiden Suharto, gerakan dan LSM yang bekerja untuk masyarakat masih sedikit, namun seiring dengan perjalanan persoalan perempuan, dan tahun 2015 berjumlah 1469 lembaga Ormas/LSM yang concern terhadap permasalahan kaum perempuan itu semakin tumbuh dan berkembang bekerja untuk kepentingan masyarakat.[11] Mereka banyak yang berangkat dari kalangan agamawan, akademisi dan para aktivis mahasiswa, ikut mengembangkan kesetaraan gender (gender equality). Bagi kaum agamawan, langkah ini dimulai dengan upaya untuk menafsirkan kitab suci dan ajaran agama dengan sudut pandang yang lebih ramah terhadap perempuan, sehingga diharapkan transformasi sosial bisa dimulai dari masyarakat religius yang memiliki sensitivitas gender.[12] Melihat kenyataan kebangkitan perempuan sangat menggembira terutama bagi kaum perempuan itu sendiri. Namun ketertinggalan kaum perempuan masih menjadi permasalahan belum dapat teratasi dengan baik. Jumlah penduduk perempuan adalah 118.010.413 orang data tahun 2010.[13] Pembangunan Indonesia yang lambat selama hampir 70 tahun dikarenakan kaum perempuan kurang berperan atau tidak diberi kesempatan untuk berperan dalam pembangunan, baik nasional maupun intenasional. Persoalan ini dapat merugikan perempuan serta pembangunan dalam berbagai sektor. Dalam melaksanakan program pembangunan, dibutuhkan perempuan yang mempunyai kualitas hidup yang optimal, sehingga perempuan akan dapat bekerjasama dengan baik sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan. Dalam persolan ini diperlukan motivator untuk mendorong kaum perempuan untuk lebih berprestasi. Sehingga dapat tercapai visi pembangunan pemberdayaan perempuan, keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga, masyarakat dan negara. Salah satu upaya yang harus dicapai dan urgent adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Perkembangan globalisasi secara nyata berhadapan dengan bnayak tantangan dan hambatan, dan reformasi dan kehidupan yang demokratis dalam melaksanakan women group empowering di masa-masa mendatang harus terus dilakukan. Dan kini, secara objektif kendala di lapangan tampak semakin jelas dan telah menunjukkan kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan walaupun kemajuan dan pengaruh global telah bereaksi.[14] Hal ini ditandai dengan kebijakan publik yang masih sering mengabaikan perempuan, dan lemahnya sosialisasi atas kebijakan perempuan. Ini dapat dilihat dengan banyak persoalan yang disebabkan oleh konsep gender yang belum banyak dipahami oleh berbagai pihak. Sejarah perempuan Aceh, dari dulu sudah diakui baik tingkat nasional dan internasional. Peran perempuan dulu dapat dijadikan tonggak pergerakan perempuan baik masa lalu maupun sekarang. Kiprah yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu harus menjadi perbandingan dan proses pembelajaran bahwa perempuan tidak hanya menjadi pendamping. Ini telah terbukti di kerajaan Aceh Darussalam yang menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[15] Saat ini menjadi hal yang sangat sulit dan tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memberikan kepercayaan laki-laki mengakui nilai-nilai feminisme keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor. Dalam hal ini dibutuhkan suatu transformasi budaya yang mendukung kesetaraan gender. Suatu budaya dinyatakan sebagai budaya ketika hal tersebut telah dilakukan selama bertahun-tahun dan turun temurun. Dalam era gobalisasi untuk membuat suatu budaya baru, walaupun adanya peraturan perundangan akan mempermudah jalannya menjadi suatu kebiasaan, namun masih membutuhkan waktu yang lama dan perjuangan yang berat. Dan secara luas diyakini bahwa bentuk saat ini hukum Syariah dan cara itu diterapkan di Aceh telah seimbang baik secara praktis dan konseptual. Namun lebih parah lagi ketika kebijakan selalu diperuntukkan bagi perempuan baik dari pakaian, naik sepeda motor dengan usulan draf “duduk ngangkang” dan hal lain yang dianggap sebagian kelompok atas kesalahan perempuan. Dan ini sangat disayangkan bila memengaruhi masyarakat yang kurang kuat pemahaman dari masyarakat, khususnya orang-orang miskin dan perempuan. Merujuk dari pengalaman perempuan dalam melihat kasus-kasus yang terjadi gerakan perempuan harus bekerja keras atas dampak kebijakan yang tidak menguntungkan perempuan. Kesimpulan Relasi gender tidak hanya lahir dari kesadaran individu, tetapi juga sangat tergantung pada faktor budaya, ekonomi, sosial dan lingkungan. Gender di era global berkaitan dengan kesadaran, tanggung jawab laki-laki dan perempuan, pemberdayaan perempuan, hak-hak perempuan termasuk tantangan yang dihadapi dalam bagaimana menghubungkan semua konsep gender untuk tujuan kesejahteraan bersama. Konsep gender perlu diterjemahkan dalam aksi nyata berupa gerakan pembebasan yang bertanggung jawab atas kesetaraan dan keadilan. Program Pemberdayaan Perempuan bersifat sentralistik bahwa program yang dilakukan hanya turunan dari kebijakan pusat yang tidak sensitif terhadap lokalitas dan tidak pada Program Responsive Gender. Kita bisa merujuk pada kenyataan dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan Aceh atas kasus-kasus kebijakan lokal yang telah menempatkan perempuan pada level yang sangat rendah atau tidak berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender yang telah diperjuangkan berpuluh-puluh tahun belum mencapai hasil seperti yang diharapkan, meskipun berbagai instrumen yuridis telah disusun pemerintah untuk pencapaian target program. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap masih tingginya ketimpangan gender di masyarakat. Ketimpangan gender ini masih ditemui dalam berbagai bidang termasuk budaya, kebijakan dan lainnya. Kondisi ini dapat dilihat dari rendahnya alokasi dana yang dianggarkan birokrasi publik untuk pemberdayaan perempuan yang belum menyeluruh dan tepat sasaran. Referensi Asia Pasific Cso Forum On Beijing+20, Bangkok Thailand, Final Report: Asia Pacific Cso Forum On Beijing Plus 20 By Apwldadmin · January 14, 2015 Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan, 2010 Analisa Gender Transpormasi Sosial oleh Mansour Fakih, edisi 2008 Amnesty Internasional Minta Hukuman Cambuk di Aceh Dicabut, http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/05/22/lll3uo-amnesty-internasional-minta-hukuman-cambuk-di-aceh-dicabut BKKBN, Kemneg PP, dan UNFPA, 2005, Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender, Jakarta: Deputi Bidang PUG Kemneg PP RI. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Khairul Hasni, MA. Studi Penelitian “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak di Tinjau dari Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia, 2002. Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, Dan Gagasan Sebuah Perspektif Untuk Studi Gender Ke Depan, Oleh A. A. I. N. Marhaeni vFakultas Ekonomi Universitas Udayana. Seri Perempuan dan Hukum: Studi Tentang Hak Peremuan dalam konsep HAM. Perempuan di daerah konflik dan pasca Konflik. Kasus NAD dan NTB Saipuddin Bantasyam, Dosen Universitas Unsyiah. Saskia E. Wieringa, Keanekaragaman Gender di Asia: Pertarungan Diskursif dan Implikasi Lega, Jurnal Gandrung Vol. 1 No. 2 Desember 2010 Silawati, Hartian,2006, Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana, dalam Jurnal Perempuan, No. 50, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Undang Undang. Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Website 1. http://id.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor 2. Hukuman Cambuk di Aceh Muslihat dan Manusiawi, http://aceh.tribunnews.com/2014/10/17/hukuman-cambuk-di-aceh-muslihat-dan-manusiawi 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, http://bakesbangpoldki.jakarta.go.id/index2.php?halaman=dataormas 4. Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Hampir Seimbang Sekretariat Negara Republik Indonesia Potret Kebangkitan Perempuan Indonesia, http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2260 Catatan Belakang: [1] http://id.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor [2] Perkembangan Studi Perempuan, Kritik, Dan Gagasan Sebuah Perspektif Untuk Studi Gender Ke Depan, Oleh A. A. I. N. Marhaeni, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana [3] Saskia E. Wieringa, Keanekaragaman Gender di Asia: Pertarungan Diskursif dan Implikasi Lega, Jurnal Gandrung Vol. 1 No. 2 Desember 2010. [4] Saipuddin Bantasyam, Dosen Universitas Unsyiah. [5] Amnesty Internasional Minta Hukuman Cambuk di Aceh Dicabut, http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/05/22/lll3uo-amnesty-internasional-minta-hukuman-cambuk-di-aceh-dicabut [6] Direktur Asia Pasifik Amnesty International, Sam Zarifi [7] Analisa Gender Transpormasi Sosial oleh Mansour Fakih, edisi 2008, [8] Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan, 2010 [9] Asia Pasific Cso Forum On Beijing+20, Bangkok Thailand, Final Report: Asia Pacific Cso Forum On Beijing Plus 20 By Apwldadmin · January 14, 2015. [10] Asia Pasific Cso Forum On Beijing+20, Bangkok Thailand, Final Report: Asia Pacific CSO Forum On Beijing Plus 20 By Apwldadmin · January 14, 2015 [11] Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, http://bakesbangpoldki.jakarta.go.id/index2.php?halaman=dataormas [12] Khairul Hasni, MA. Studi Penelitian “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak di Tinjau dari Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia, 2002 [13] http://www.tempo.co/read/news/2013/04/26/058476142/Jumlah-Laki-Laki-dan-Perempuan-Hampir-Seimbang. Tempo.com Politik [14] Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Hampir Seimbang Sekretariat Negara Republik Indonesia Potret Kebangkitan Perempuan Indonesia, http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2260 [15] Khairul Hasni, MA. Studi Penelitian “Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak-anak di Tinjau dari Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia, 2002.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Pendaftaran audisi Idol Group JKT48 generasi ke-4 sudah dibuka. Bagi kamu, WNI atau WNA perempuan, berusia 13-18 tahun silakan mendaftar, tentunya, untuk anda yang berusia dibawah 18 tahun wajib mendapat surat izin dari orang tua. Ratusan bahkan ribuan perempuan muda pun mendaftar. Mengapa perempuan tersebut berbondong-bondong mendaftar? Apa yang diharapkan perempuan menjadi bagian dari anggota JKT48? Apakah keartisannya? Atau pengakuan atas kecantikan? Tulisan ini bermaksud untuk membedah mitos kecantikan perempuan dalam Idol Group JKT48. Melalui tulisan ini kita akan melihat bagaimana perempuaan dijebak dalam penjara “cantik” yang kemudian membelenggunya. JKT48 adalah sebuah idol group, bukan girlband pada umumnya. Idol group ini merupakan sisterhood dari pendahulunya AKB48 yang berasal dari Akihabara, Jepang. Karena merupakan sisterhood, JKT48 banyak membawa budaya Jepang dan idoling yang berbeda dengan selebriti pada umumnya, anggota idol group memiliki golden rules yang harus ditaati bersama demi menjaga perasaan para fans-nya, fans disini bukan sebagai pihak di luar idol group melainkan kunci utama idol group ini bisa besar dan berkembang. Hingga pengumuman dibukanya audisi generasi keempat, tidakah anda bertanya-tanya, “Ini grup apa sekolahan sampai ada generasi-generasinya segala?” Konsep idol group berbeda dengan selebriti atau band pada umumnya. Idol Group mengenal regenerasi, bagi siapapun anggota yang dirasa sudah semakin tua maka dia akan graduate atau mengundurkan diri. Anggota yang graduate biasanya akan memulai karier solonya. Disini terlihat bahwa idol group bisa menjadi sebuah batu loncatan, atau dia menghempas siapapun yang dirasa tidak muda dan pesonanya mengurang. Konsep idol group dalam industri hiburan merepresentasikan mitos kecantikan yang masih membelenggu para perempuan, dan lucunya para perempuan ini enggan lepas dari belenggu tersebut. Berbeda dengan artis atau selebriti yang biasanya memiliki keahlian tertentu, seperti diva yang harus pandai sekali bernyanyi, aktris yang pandai bermain peran. Idol tidak memiliki kemampuan khusus seperti itu. Mereka bernyanyi bersama dan menjual dirinya sebagai ikon/anggota dari grup tersebut. Yang diutamakan adalah wajah yang menarik, tanpa kriteria cantik yang jelas. Lihat personel-personel JKT48 yang memiliki kecantikan khas masing-masing, misalnya saja Ve yang berkulit hitam manis dan semampai, Yupi yang berkulit putih, sipit, mungil menggemaskan, Melodi yang bermata bulat dan wajah Indonesia sekali, atau Haruka yang asli jepang. JKT48 tidak membuat standar cantik tapi juga tidak mematok para personelnya untuk menjadi sangat ahli dalam bidang menari, menyanyi, atau akting. Graduate dan perekrutan generasi menjadi hal yang penting. Karena dengan ini personel JKT48 akan selalu muda dan energik. Perlombaan nilai perempuan dalam idol group bisa diukur melalui suara para fans-nya yang biasa disebut wota (women otaku) yang menentukan karier para personel dalam grup tersebut. Nilai perempuan ada pada tubuhnya, pada wajahnya sehingga ada pernyataan yang umum dilontarkan “nasib perempuan tergantung pada wajahnya”. Keberhasilan pergerakan perempuan pada tahun 1970-an juga berimbas pada bergesernya feminine mystique menjadi beauty myth. Ketika perempuan sudah sadar atas kepemilikan tubuhnya kemudian media menyetir mereka untuk menjadi bahagia dengan tubuhnya dengan cara menjadi cantik. Kemudian para perempuan pun beramai-ramai berusaha menjadi cantik melalui berbagai penderitaan membeli banyak barang yang mampu membuat dia terlihat cantik, diet, high heels, meluruskan rambut, keriting bulu mata, dsb. Perempuan dituntut menjadi cantik, dengan standar kecantikan yang masih patriarkis. Lihat saja iklan pencerah wajah terkenal. Mereka memasang pria tampan yang terpesona dengan kecantikan si pemakai produk pencerah wajah tersebut. Hal ini merepresentasikan perempuan yang tampil cantik untuk orang lain, untuk pria. Bukan demi kepuasan dirinya sendiri. Begitu pula yang dialami member JKT48. Identitas mereka sebagai anggota didapatkan melalui serangkaian audisi dan training demi diakui sebagai idol, perempuan cantik bagaimanapun definisi cantik yang ia percayai. Mereka tidak dituntut untuk menjadi mahir pada hal tertentu, penggemar mereka menilai dari kecantikan dan rasa subjektivitas emosional terhadap sang oshi (idol kesukaan). Idol merepresentasikan para perempuan dengan nilai bahwa menjadi cantik lebih penting daripada ahli dalam bidang akademis, seni, aktivitas sosial, atau apapun. Perempuan pun menganggap wajah cantik adalah komoditas utama sementara cerdas dan memiliki kemampuan lain adalah bonusnya. Menjadi cantik lebih penting daripada menjadi pintar. Sehingga kecantikan dan kepintaran dianggap tidak mampu berjalan bersama-sama. Mengapa perempuan mengutamakan kecantikan dibandingkan mengasah kemampuan berpikir atau hobinya? Menurut saya, hal ini diakibatkan persepsi masyarakat yang masih menganggap perempuan sebagai pabrik anak. Wajah yang cantik akan mudah memikat para pria (fans) sehingga tertarik kemudian menikah dan beranak-pinak. Wajah cantik membuat kesempatan perempuan untuk mendapatkan pasangan dan meneruskan gennya menjadi lebih besar. Perempuan masih dianggap kunci dan simbol dari kesuburan dan keturunan. Maka penting bagi perempuan untuk mampu memikat lawan jenisnya demi bereproduksi. Sebenarnya, kemajuan pengetahuan dan teknologi saat ini tidak lagi memosisikan dan mewajibkan perempuan sebagai mesin produksi anak. Tetapi mitos kecantikan masih membelenggu. Wanita cantik lebih dihargai daripada yang kurang cantik, dan lagi, syarat cantik hanya dilekatkan pada wajah dan penampilan fisik sehingga perempuan terus-terusan menderita untuk menjadi cantik. Dan ironisnya mereka tetap menikmati penderitaan tersebut, termasuk saya! Sumber: Wolf, Naomi. 2002. The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Againts Women. New York: Harper Perennial. Galbraith, Patrick W and Jason Karlin (Eds). 2012. Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Japan: Tokyo University. Winanti Praptiningsih (Karyawati Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UGM/RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Isu tentang persoalan moralitas publik dan tubuh perempuan kembali ramai diperbincangkan. Semenjak laporan hasil riset Human Rights Watch (HRW) tentang adanya tes keperawanan dalam seleksi penerimaan Polwan di institusi Polri dilansir, polemik tentang isu ini terus bergulir. Banyak pihak merespons negatif dan menentang keras proses seleksi semacam itu. Harian Daily Mail Inggris bahkan mengulasnya secara khusus sebagai sebuah tes yang akan memberi rasa sakit dan trauma pada perempuan terutama karena mekanisme seleksi tersebut jauh dari penghargaan atas harkat dan martabat perempuan. Isu keperawanan dan terutama persoalan perempuan tidak hanya kali ini saja mencuat dan menjadi diskursus publik. Terlepas dari problem validitas, publik juga pernah digemparkan oleh sebuah hasil riset Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) pada tahun 2002 yang memaparkan temuan bahwa hampir 97,05 persen mahasiswi Yogyakarta tidak perawan. Kontroversi berkembang dari persoalan kualitas dan validitas riset sampai konten isu perempuan dan moralitas. Tahun 2012, pada sentuhan isu yang sama, sebuah hasil penelitian mahasiswa UIN, Dharma Putra dengan judul “70% Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sudah Tidak Perawan” juga pernah menimbulkan kontroversi bagi publik Yogyakarta. Pada problem serupa, kontroversi tentang isu keperawanan juga pernah mencuat di Sumatera Selatan tahun 2013 saat ada pemberitaan tentang rencana pemberlakuan tes keperawanan untuk semua siswi sekolah di kota Prabumulih. Dasar pertimbangannya dikaitkan dengan fenomena semakin maraknya perilaku seks bebas di kota tersebut. Meskipun sebatas rencana, namun isu ini telah memancing kontrovesi di masyarakat. Lagi-lagi isu menunjuk pada persoalan moralitas dan tubuh perempuan. Kenapa harus perempuan? Ada dua persoalan penting yang bisa diangkat dari kasus-kasus tersebut, pertama persoalan isu moralitas dan tubuh perempuan itu sendiri dan kedua problem epistemologi riset terkait isu-isu sensitif seperti keperawanan. Pertama, pertanyaan pentingnya adalah kenapa persoalan moralitas tersebut kerap kali dikaitkan dengan tubuh perempuan? Terlihat jelas ada kuasa wacana untuk membatasi lokus persoalan moralitas pada aspek tubuh perempuan, sehingga minim dan hampir tidak ada yang menghadirkan persoalan moralitas dengan tubuh laki-laki. Ada yang kemudian absen dan sengaja tidak dihadirkan dalam diskursus tersebut yakni tubuh laki-laki. Dalam aspek ini saja maka terlihat bahwa aturan-aturan tersebut lebih banyak akan memberi aspek penekanan kesalahan an sich pada tubuh perempuan. Seolah-olah perempuan yang harus banyak menerima beban atas setiap tanggungan kategori-kategori sosial tentang moralitas. Perempuan kemudian dipaksa untuk membiasakan diri bahwa kategori dan kriteria tentang aspek moralitas yang disematkan pada dirinya adalah sesuatu yang alamiah dan memang begitulah adanya. Moralitas itu begitu melekat dihadirkan sebagai takdir yang harus diterima begitu saja. Nalar kecenderungan itu makin bermasalah saat apa yang sejatinya menjadi persoalan privat kemudian dikonstruksikan menjadi kategori publik. Persoalan keperawanan yang sejatinya menjadi kemerdekaan milik tubuh perempuan harus ditarik menjadi persoalan moralitas publik yang kemudian diikat dalam aturan-aturan kelembagaan publik termasuk dalam hal ini adalah kuasa negara. Jika kemudian hal ini tercapai, maka sejatinya aturan-aturan itu merupakan manifestasi konkret dari represi atas tubuh perempuan. Apalagi aturan-aturan itu juga meniadakan cara berpikir yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Kecenderungan sikap dan nalar semacam ini seharusnya mulai dihilangkan sebagai cara untuk lebih menghargai dimensi tubuh perempuan dalam makna yang sebenarnya. Problem kedua yang tidak kalah penting dan sering luput dari analisis umum adalah perspektif dalam meletakkan basis epistemik untuk melakukan berbagai riset tentang isu-isu sensitif termasuk isu perempuan. Kontroversi yang muncul bukan semata-mata persoalan lokus tematiknya, tetapi lebih jauh adalah cara pandang dalam membangun basis epistemik yang benar. Bisa dibayangkan jika temuan yang dihasilkan berangkat dari proses metodologi yang sesat dan rapuh, maka persoalan keperawanan kemudian seringkali juga hanya dilihat dalam cara pandang yang esensialis ataupun sebagai persoalan fisik semata. Cara berpikir esensialis dan positivistik seringkali luput untuk menangkap aspek yang lebih holistik seperti nilai, subjektifitas, ataupun pengalaman-pengalaman batin yang khas bagi setiap pribadi. Keperawanan bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri. Ia selalu berkait kelindan dengan seluruh aspek nilai, pengalaman dan dimensi hidup yang kompleks. Seharusnya hasil-hasil kajian tentang isu-isu sensitif seperti soal keperawanan lebih menghargai aspek-aspek tersebut. Keperawanan bukan semata telah tersobeknya selaput dara perempuan, tetapi ia adalah dimensi diskursus yang hidup terus-menerus dan berkelindan dalam dimensi pengalaman hidup manusia. Lebih jauh keperawanan bukanlah sebuah objek yang kemudian mudah ditangkap dalam nalar kuantifikasi semata seperti dalam nalar survei yang justru lebih banyak membangun penyesatan dan pengerdilan atas dimensi realitas yang sebenarnya. |

AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

September 2021

Categories |

RSS Feed

RSS Feed