Dok. Pribadi Dok. Pribadi Abstrak Tulisan ini menyoroti bagaimana posisi perempuan di ranah produktif dalam perspektif patriarki yang mengakar di masyarakat. Tulisan ini menguak perdebatan masyarakat tentang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga atau perempuan bekerja yang saat ini digugat eksistensinya. Di balik peningkatan partisipasi perempuan di ranah ekonomi secara statistik, tulisan ini menyoroti perkembangan secara kultur perempuan yang berkontribusi di ranah produktif. Selain itu, tulisan ini juga menyoroti peran kultural yang menempatkan perempuan menjadi perempuan bekerja dengan beban ganda. Serta munculnya berbagai persoalan baru perempuan di ranah produktif, menjadi perempuan bekerja atau perempuan karier. Perempuan dalam Belenggu Budaya Dunia ibu, dunia perempuan, adalah dunia perlawanan dalam diam, dunia pemberontakan dalam kepatuhan, dunia hening di tengah ingar-bingar keramaian dan kekacauan hidup, dunia kesendirian dalam riuh dan sunyi, dunia penyerahan dalam ketakutan dan ketidakberdayaan. (Maria Hartiningsih, Kompas 12 Juni 2011) Aktivitas domestik sudah sejak lama dilekatkan pada perempuan. Asosiasi dua hal tersebut bahkan sudah ada jauh sebelum kebanyakan perempuan lahir. Hal itu kemudian menjadi budaya dan adat istiadat. Perempuan selalu dikonotasikan sebagai manusia pekerja domestik (homemaker) yang dinilai tidak dapat berkontribusi secara aktif di luar rumah sehingga perannya tidak lebih dari sekadar aktivitas dalam rumah. Di kemudian hari, terutama di dunia kerja, banyak posisi strategis yang aksesnya tertutup bagi perempuan. Perempuan dianggap tidak pantas memimpin dalam pekerjaan karena dinilai sebagai makhluk yang terlalu menggunakan perasaan dan sulit mengambil keputusan dengan bijak. Pelekatan pembagian pekerjaan antara perempuan dan laki-laki sudah sejak lama diyakini kebenarannya. Perempuan selalu dikaitkan dengan beberapa kata, “sumur, dapur, kasur” yang hingga kini digugat eksistensinya. Wacana tersebut dinilai sebagai wacana usang yang tidak dapat dibuktikan secara nyata karena banyak perempuan yang juga mengambil bagian penting di ranah produktif. Walaupun pada tataran kenyataan, secara mendalam perempuan masih terus dilekatkan dengan “sumur, dapur dan kasur” dan belum mampu keluar secara utuh tanpa tendensi apapun. Dekade terakhir, kiprah perempuan di ranah produktif mulai menunjukkan eksistensinya. Bisa kita lihat bagaimana perempuan dilibatkan secara aktif bekerja di semua lini. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, politik hingga agama. Semua lini telah dapat mengandalkan perempuan sebagai sumber daya manusia yang produktif dan andal. Meski demikian, toh, banyak hal yang masih membelenggu perempuan dalam kiprahnya di ranah produktif. Perempuan masih saja terbelenggu dengan budaya, mitos dan jauh dari kata kompetensi yang sehat di ranah produktif. Banyak anggapan perempuan yang bekerja di ranah produktif akan lebih kesulitan mengambil kebijakan ketimbang laki-laki, sekalipun kompetensinya melampaui laki-laki. Begitu pula dari sisi agama, perempuan pemimpin hingga saat ini masih dianggap tabu dan menyalahi kodrat. Dewasa ini, pelekatan perempuan dengan pekerjaan domestik masih menjadi cara yang paling ampuh untuk melanggengkan ideologi patriarki. Manneke Budiman (dalam Jurnal Perempuan volume 18 tahun 2013) menyebutkan bahwa pekerjaan domestik tidak pernah dianggap sebuah pekerjaan. Pekerjaan domestik dianggap tidak menghasilkan uang dalam dimensi ekonomi sehingga membuat pekerjaan domestik bukan menjadi bagian pekerjaan produktif. Karena itu perempuan yang berkarya di ranah publik terus saja dibebani dengan tanggung jawab domestik seperti mengasuh anak, mengurus rumah, memasak, menyiapkan kebutuhan keluarga, membayar tagihan-tagihan dan masih banyak pekerjaan domestik lainnya. Serta harus mempertimbangkan berbagai persoalan keuangan, pendidikan, serta sosial maupun keharmonisan keluarga. Perempuan yang memilih bekerja harus melakukan dua hal sekaligus, menjadi produktif dengan bekerja di ranah publik dan tetap mengurus urusan domestik. Hal ini akhirnya menimbulkan masalah baru yaitu perempuan terus saja bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya namun impiannya terbatas hanya bekerja saja dan menghasilkan pundi-pundi ekonomi agar mendapat penghargaan dan perlakuan yang lebih baik dari suami serta tidak menggantungkan hidupnya kepada laki-laki. Sedangkan cita-cita perempuan harus terkubur mati bersama tumpukan beban yang terus saja membuatnya mati perlahan. Bagaimana Data Berbicara Pergeseran nilai-nilai di masyarakat mengenai perempuan bekerja memang dicatat mengalami kemajuan yang terus meningkat dari dekade sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 1980 sebesar 32,43%, tahun 1990 sebesar 38,79%, dan pada tahun 2014 TPAK perempuan sudah menjadi 50,22%. Angka ini terus melaju pesat setiap tahunnya dan dinilai sebagai kemajuan pembangunan. Ini menjadi laporan peningkatan kualitas hidup kaum perempuan. Angka ini menjadi faktor penting dalam berbagai hal untuk mencapai tujuan kesejahteraan kaum perempuan pada khususnya dan masyarakat secara luas pada umumnya. Ada beberapa hal yang mendasari perkembangan kemajuan perempuan seperti yang disebutkan Abdullah (2001:104), yaitu pergeseran dalam diri perempuan sendiri dan pergeseran nilai, norma yang menyangkut perubahan peran kelembagaan. Abdullah menegaskan pula bahwa perubahan ini merupakan tanda dukungan kelembagaan yang memberikan jaminan bagi keterlibatan perempuan. Walau demikian, perkembangan angka tersebut dapat dimaknai pula dengan beberapa pertanyaan mendasar, di posisi apakah perempuan bekerja? Bagaimana kualitas kerja perempuan? Maria Hartiningsih juga memaparkan bahwa Penguatan kesetaraan gender dan anak muda tidak boleh diabaikan karena perempuan dan orang muda harus mendapat cukup informasi dan kebebasan untuk dapat mengambil keputusan mengenai hak reproduksi, usia saat menikah, saat memiliki dan jumlah anak, serta kebebasan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik di lingkungan mereka. BPS mencatat dari 100 penduduk yang bekerja sebagai: (a) tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, 18 orang adalah perempuan dan 82 adalah laki-laki; (b) bekerja dengan status berusaha dibantu buruh dibayar/tidak dibayar, 23 orang perempuan dan 77 orang laki-laki; (c) bekerja dengan status pegawai/buruh/karyawan, 34 orang perempuan dan 66 orang laki-laki; (d) pekerja keluarga/tidak dibayar, 73 perempuan dan 27 laki-laki. Data ini memperlihatkan perempuan yang bekerja masih menempati posisi yang tidak strategis. Perempuan masih tertinggal dari laki-laki dalam menduduki posisi yang membutuhkan keahlian pengambilan kebijakan. Status pekerjaan sebagai pengusaha (berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh) dan buruh/pegawai/karyawan saat ini masih didominasi laki-laki. Sementara status pekerjaan sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar didominasi perempuan. Hal ini senada dengan penjelasan Abdullah (2001:105)

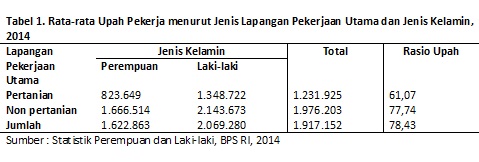

Dalam masyarakat, pemimpin usaha sering dilekatkan sebagai jabatan laki-laki, sedangkan perempuan selalu dilekatkan sebagai unsur pendukungnya. Andaikata mendapatkan posisi dalam pekerjaan, biasanya perempuan dilekatkan dengan pekerja keluarga yang tidak diperhitungkan jerih payahnya. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kuantitatif partisipasi perempuan di ranah produktif belum sesuai dengan semangat kesetaraan gender. Kesetaraan gender hanya dipahami sebagian besar masyarakat dengan kesetaraan kesempatan perempuan dan laki-laki. Namun secara kontekstual, pemahaman tersebut masih sangat dangkal, tabu dan bekerja di ranah mitos. Struktur upah juga menunjukkan gejala yang sama. Perempuan mengalami diskiminasi yang sangat tidak adil. Perempuan dilabelkan sebagai sumberdaya yang lemah, kurang kompeten dan layak dibayar murah karena tidak mempunyai tanggungjawab sebesar laki-laki dalam kehidupannya, serta dilekatkan dengan pekerjaan yang tidak strategis. Dalam konteks ekonomi, upah yang rendah bagi perempuan diposisikan sebagai satu-satunya alat untuk membayar jerih payah perempuan. Sedangkan peningkatan kapasitas dan jaminan karier masih menjadi bayang-bayang semu bagi perempuan yang fitrahnya ditasbihkan masyarakat menjadi ibu rumah tangga.

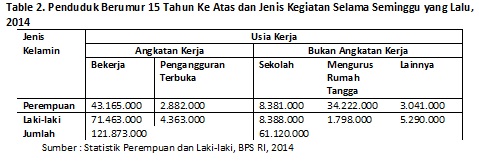

Tabel di bawah ini akan menjelaskan rata-rata upah pekerja menurut jenis lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin pada tahun 2014 yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Angka statistik di bawah ini akan menjadi gambaran bagaimana diskriminasi upah juga menghantui perempuan bekerja. Rata-rata upah pekerja perempuan hanya sekitar 61,07% dibandingkan laki-laki yang berada di angka 77,74%, bahkan jauh di bawah rata-rata strutur upah pekerja yang sebesar 78,43%. Rata-rata yang lebih rendah tersebut bukan hanya berlaku di sektor pertanian, melainkan juga di sektor non pertanian. Abdullah (2001: 159) menegaskan bahwa, “Laki-laki masih saja menjadi ‘pemilik’ utama pertanian dan yang bertanggungjawab penuh apabila ia tidak keluar untuk bekerja di luar usaha tani”. Sedangkan bila merujuk data di bawah, TPAK perempuan di tahun 2014 sebesar 50,22 % sedangkan laki-laki sebesar 83,05 %, yang artinya setengah perempuan usia kerja tidak masuk ke dalam angkatan kerja, dan masuk dalam kategori bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain). Melihat besarnya jumlah perempuan yang hanya mengurus rumah tangga dan berbanding terbalik dengan jumlah laki-laki, menegaskan posisi perempuan yang masih menjadi manusia kelas dua. Dalam konteks kultural, posisi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki mempertegas pandangan negara mengenai pekerjaan domestik. Secara tidak langsung, negara terus mendefinisikan perempuan sebagai kelompok yang tidak produktif. Sekitar 34 juta jiwa perempuan bekerja di sektor domestik. Sementara hanya 1,7 juta laki-laki bekerja di sektor ini. Ketimpangan jumlah ini seyogianya memperkuat pandangan kultural bahwa perempuan cenderung lebih tepat bekerja di ranah domestik dan dianggap biasa saja oleh masyarakat, walaupun saat ini perempuan bekerja bukan hal asing lagi. Selain itu, BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 6,4%, sedangkan TPT laki-laki 6,02%. Ini menunjukkan bahwa secara konsep ekonomi, perempuan yang bekerja di ranah domestik tidak diperhitungkan usahanya karena tidak dapat menghasilkan ataupun membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Sekalipun telah bekerja lebih dari satu jam berturut-turut keringat perempuan tidak juga diperhitungkan dan dinilai secara ekonomi. Hal inilah yang mendasari mengurus rumah tangga masuk ke kelompok bukan angkatan kerja.

Ibu Rumah Tangga VS Perempuan Bekerja Era 1900-an, RA Kartini seolah berdiri kokoh sendirian melawan tradisi yang membatasi perempuan Jawa dalam mengakses pendidikan. Dalam perjuangannya, ia terus berbicara tentang keterlibatan perempuan dalam sektor publik. Baginya perempuan harus setara dengan laki-laki dalam kesempatan memperoleh akses pendidikan. Kartini yakin bahwa pendidikan mampu mengubah cara pandang masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup perempuan. Seperti yang disampaikan oleh tim penulis buku Gelap Terang Hidup Kartini, “Kartini memberontak terhadap feodalisme, poligami, dan adat istiadat yang mengukung perempuan. Dia yakin pemberian pendidikan yang lebih merata merupakan kunci kemajuan” (2013: 8). Saparinah Sadli dalam Gelap Terang Hidup Kartini juga menegaskan bahwa Kartini mendobrak tradisi dan ingin mengubah hal-hal yang membuat orang tidak diperlakukan secara setara. Salah satunya dengan membangun sekolah keputrian. Kartini melatih berbagai anak perempuan Jawa untuk dapat mengembangkan diri sekaligus membekali mereka dengan berbagai keterampilan hidup, seperti misalnya menjahit dan memasak. Perjuangan Kartini ternyata membuahkan hasil yang nyata. Tradisi pingitan pelan-pelan mulai pudar dan perempuan memiliki akses yang luas ke dunia pendidikan serta berkarya di berbagai bidang. Saat ini, akses perempuan untuk bekerja di ranah publik sudah semakin luas. Perempuan dapat memilih pekerjaan dan meningkatkan kapasitasnya untuk meniti jenjang karier lebih tinggi. Perempuan juga dapat memilih semua potensi, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Kesempatan ini banyak digunakan oleh perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam ranah produktif. Perempuan telah resmi berkontribusi secara nyata dalam pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial dan politik. Namun, tidak sedikit pula perempuan bekerja karena terdesak tuntutan ekonomi dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Akhir-akhir ini, muncul perdebatan mengenai perempuan yang menjadi ibu rumah tangga atau menjadi perempuan karier. Ada yang menilai bahwa menjadi ibu rumah tangga murni merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Ada pula yang menilai bahwa untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi namun tidak dapat mengaplikasikan ilmunya dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Cerita ini mengilustrasikan bagaimana perempuan terus saja dihadapkan pada persoalan peran kultural mengenai perempuan ideal yang saat ini telah mampu berkontribusi secara nyata dalam pembangunan. Hefri mengunggah sebuah tulisan di media sosial bahwa ia bangga anaknya diasuh oleh istrinya yang lulusan sarjana sebuah universitas dan fokus bekerja menjadi ibu rumah tangga. Di lain sisi, Donna mengunggah sebuah tulisan yang isinya jangan mendiskreditkan perempuan bekerja karena mereka mencari nafkah bagi keluarga dan rasanya ingin menangis meninggalkan anaknya pada pengasuh. Kedua cerita di atas menggambarkan betapa konflik mengenai pekerjaan, status perempuan dalam masyarakat lokal kita masih menjadi perdebatan yang menarik. Di satu sisi, ada yang masih melanggengkan sikap bahwa perempuan memang selayaknya bekerja di rumah dan bertanggungjawab penuh terhadap pengasuhan, pendidikan dan keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain ada yang menilai bahwa perempuan wajib bekerja karena berbagai faktor selain tuntutan ekonomi juga karena aktualisasi dirinya sebagai manusia. Tedjasukmana dalam Abdullah (2001: 108) menuliskan sebuah kepiluan mengenai cita-cita perempuan,

Peran kultural mengenai perempuan tersebut sebenarnya menjadi sangat bias bagi perempuan. Perempuan seolah dipenjara oleh kungkungan tradisi dan tidak dapat membebaskan dirinya sekaligus dari beban domestik bila bekerja di ranah produktif. Perempuan yang bekerja di luar rumah lantas tidak dapat fokus terhadap cita-citanya, melainkan terjebak dalam dua dunia sekaligus, di dunia produktif dan domestik, atau yang disebut sebagai beban ganda (double burden). Sapiro dalam Ardaneshwari (2014: 25) mengatakan, “Kecenderungan klasik untuk mempertentangkan posisi perempuan dan dunia kerja didasari kekhawatiran tidak beralasan bahwa dengan bekerja di luar rumah, keluarga dan juga keperempuan perempuan itu sendiri, akan terganggu”. Candaraningrum (2014:14) menegaskan bila perempuan pulang ke rumah sehabis pekerjaan formalnya maka ia akan mengerjakan tugas pekerjaan shift kedua. Ia menegaskan ini adalah takdir yang sangat tragis bagi perempuan, bukan dikarenakan perlawanan atau ketidaksukaan akan pekerjaan domestik, melainkan perempuan membutuhkan waktu untuk beristirahat, berefleksi dan menenun diri. Jika dilihat secara dalam, kenyataan tersebut sangat tragis dan memilukan. Kenyataan tersebut harus terus disikapi perempuan dengan kata sabar, amal mulia, dan kewajiban sehingga penolakan-penolakan yang masif akan memperburuk kualitas kehidupan perempuan serta menganggu kehidupan perempuan secara utuh. Fakih (1997:12) menjelaskan bahwa ada lima ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan, yaitu marginalisasi pada perempuan, penempatan perempuan pada subordinat, stereotip perempuan, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja tidak proporsional. Saat ini, banyak perempuan yang mengorbankan dirinya untuk keluarga. Setelah menikah, perempuan dituntut untuk mendapatkan keturunan. Tuntutan ini biasanya disertai dengan anggapan bahwa perempuan harus mengorbankan kiprahnya di ranah produktif dan menjadi ibu rumah tangga saja. Tedjakusuma, Berninghausen dan Kerstan dalam Abdullah (2001: 114) menjelaskan,

Pada dasarnya kebijakan politik, budaya, adat istiadat telah menggeser sedikit cara pandang upaya perempuan menyejajarkan diri dengan laki-laki. Walaupun berbagai tantangan, hambatan terus menjadi bagian dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Tuntutan-tuntutan tersebut terus berkembang menjadi peran kultural. Secara tidak langsung, peningkatan angka statistik tentang partisipasi perempuan berarti peningkatan beban kerja perempuan pada umumnya. Perempuan selalu saja dihadapkan dengan pilihan yang sulit mengenai kehidupannya, terbelenggu aturan-aturan yang secara terus-menerus menghantuinya hingga usianya senja. Termasuk, menentukan berbagai pilihan hidupnya, menjadi ibu rumah tangga atau bebas berkontribusi di ranah produktif dengan beban yang lebih berat. Perempuan Bekerja atau Perempuan Karier Sebut saja DR. Ia seorang pegawai negeri sipil dengan tiga orang anak. Ia menitipkan satu orang anaknya yang balita kepada tetangga yang membantunya menjadi pengasuh. DR memiliki suami yang juga seorang pegawai negeri sipil.

Begitulah nasihat seorang teman mengenai pengalamannya dalam kehidupan berumah tangga. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa tugas-tugas pokok sebagai seorang perempuan dan istri harus tuntas terlebih dahulu sebelum perempuan ke kantor. Belum lagi tuntutan perempuan harus terus cantik dan bertubuh langsing agar suami selalu melihat kebaikan di tubuh perempuan. Senada yang disebutkan DR, Abdullah (2001: 37) menegaskan bahwa, penerimaan sosial dan batas-batas hubungan sosial dipengaruhi oleh bentuk tubuh seseorang, yang itu menjadi ukuran menarik tidaknya seseorang. Penilaian tersebut sangatlah berkaitan dengan nilai kultural dalam masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung terus saja mengukuhkan bahwa perempuan yang berkarier juga harus memiliki kapasitas dalam pengelolaan rumah tangga yang baik. Perempuan dibebani banyak sekali pekerjaan seumur hidupnya. Penilaian tersebut mengakar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi perempuan. Perempuan dengan eksplisit seringkali mendefinisikan dirinya sebagai makhluk yang lemah dan semakin lama akan menua serta butuh perlindungan. Pada akhirnya perempuan lebih banyak memilih menjadi perempuan bekerja yang tidak mementingkan karier ataupun cita-cita yang ingin diraihnya. Perempuan seolah melupakan cita-cita masa kecilnya yang meluap-luap dan menghambakan dirinya pada aktivitas yang monoton—bekerja, pulang ke rumah, bekerja di ranah domestik, mengurus anak dan turut menyumbangkan penghasilan ekonominya untuk kepentingan keluarga. Realitas ini menimbulkan bukan hanya ide-ide baru yang berkembang menjadi budaya baru bagi perempuan. Perempuan banyak yang memimpikan bekerja dari rumah sembari tidak meninggalkan statusnya sebagai ibu rumah tangga. Hal ini dilakukan agar beban ganda yang melingkupi perempuan berkurang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi idaman sebagian perempuan seperti, berdagang di rumah, menjadi pengrajin, penjahit dan bahkan menulis. Hasil penelitian Abdullah (2001: 183) menjelaskan ada empat keuntungan bekerja di industri kerajinan dekat rumah. Pertama, pekerjaan industri kerajinan memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga tidak mengganggu tugas rumah. Kedua, pekerjaan industri kerajinan dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan kewajiban perempuan sebagai ibu karena pengasuhan anak tetap dapat dilakukan. Ketiga, industri kerajinan juga melibatkan anggota rumah tangga (terutama suami dan anak-anak) sehingga dapat meringankan beban perempuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pekerja. Keempat, penyelesaian tidak terikat pada waktu dan jam kerja sehingga dapat dikerjakan di sela-sela pekerjaan rumah tangga. Sayangnya usaha ini di dalam dimensi kultural ekonomi kita masih dianggap pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utama. Pekerjaan yang dilakukan dari rumah masih diidentikkan dengan pekerjaan yang tujuannya membantu ekonomi keluarga, bukan menjadi pilihan ekonomi utama keluarga. Walaupun pendapatan yang diterima oleh perempuan yang terlibat dalam industri menurut Abdullah (2001: 187), memiliki arti penting dalam penghasilan rumah tangga. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa pekerjaan kerajinan merupakan pekerjaan sampingan, justru kegiatan kerajinan memberikan upah yang lebih besar. Selain beban ganda, persoalan kesempatan yang layak juga menjadi persoalan utama bagi perempuan di dunia kerja. Perempuan selalu diposisikan menjadi inferior dalam dunia kerja, bukan saja karena kemampuannya diragukan, juga dikarenakan kesehatan reproduksinya yang menjadi alasan utama. Persoalan kehamilan, menyusui, mengasuh anak masih menjadi persoalan yang dianggap beban produktivitas kerja. Perempuan terpola dan terpusat pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat menerima perintah, seperti sekretaris, resepsionis, waitrees, atau pembantu rumah tangga (Kanter dalam Abdullah, 2001). Kompleksnya masalah perempuan baik perempuan bekerja yang tidak berkarier maupun perempuan yang bekerja dengan meniti kariernya menjadi gambaran secara utuh bahwa persoalan yang sangat mendasar adalah mampukah perempuan memilih secara subjektif, bukan secara kultural untuk hidupnya. Kedua pilihan tidak ada yang salah, melainkan apa yang menjadi prioritas dan preferensi dirinya tanpa intervensi kultural. Be yourself, to be women. Mendobrak Realitas Angka-angka statistik dari tahun-ke tahun terus memaparkan kemajuan partisipasi perempuan di dunia kerja. Walaupun beberapa masih menampilkan kesenjangan yang sangat jauh antara perempuan dan laki-laki, diskriminasi yang melebar antara perempuan dan laki-laki, namun persoalan beban ganda, perempuan yang berkarier, kesempatan yang terbatas masih menjadi wacana usang yang terus menghantui dan membunuh perempuan secara pelan-pelan. Maria Hartiningsih menuliskan pendapat Melinda Gates dari Gates Foundation bahwa, bila perempuan memegang kendali anggaran rumah tangga dan punya hak mengontrol tubuhnya maka perempuan punya kekuatan menentukan masa depannya dan dapat membuat dunia berubah lebih baik. Sebuah pendapat yang bisa mengguncangkan dunia sekaligus membawa perempuan pada tahap kesadaran bahwa persoalan perempuan bukan hanya milik perempuan semata. Persoalan perempuan bukan melulu mengenai hal-hal di luar kendalinya, melainkan hal-hal privat yang terus dikontrol oleh sistem sosial. Sistem sosial selalu berperan dalam menentukan wajah dan peran perempuan sesungguhnya, mau menjadi apa perempuan dan generasinya. Masyarakat, berbagai komponen sosial, laki-laki dan semua lini harus berperan aktif dalam menghapus nilai-nilai kultur yang mulai usang dan diskriminatif. Berbagai pilihan ada di depan mata, perempuan butuh dukungan yang masif untuk bangkit dari diskriminasi, beban ganda dan peran kultural perempuan yang usang. Perempuan harus terbebas dari beban ganda ketika mereka menikah dan terus melanjutkan potensi yang dimilikinya. Tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kartini harus mati untuk memperjuangkan cita-citanya, namun beratus tahun setelah kematiannya, apa yang diperjuangkannya bermanfaat sangat besar bagi kaum perempuan. Mendobrak realitas. Berdiri kokoh menjadi perempuan dan mampu memilih menjadi apa merupakan kunci menyingkirkan pikiran-pikiran usang mengenai perempuan bekerja. Sejatinya perempuan harus meraih cita-citanya setinggi langit dan terbebas dari semangat kultur yang menempatkan perempuan di kelas kedua. Sudah saatnya kita tidak terjebak dengan berbagai angka statistik, namun secara kontekstual malah terjerumus pada nilai-nilai usang yang hanya diperbarui bungkusnya saja. Menjadi perempuan mandiri, memilih dan bersikap, satu-satunya cara melawan. Bukan hanya kekerasan terhadap perempuan yang membutuhkan perlawanan oleh semua, namun peran kultural yang telah usang pula harus dilawan. Bukan hanya oleh perempuan, tapi oleh sistem, kebijakan yang setara dan dimulai dari pola pikir yang adil. Daftar Pustaka Candraningrum, Dewi. (2013), “Superwoman Syndrome dan Devaluasi Usia: Perempuan dalam Karier dan Rumah Tangga”, Jurnal Perempuan volume 18 No. 1, edisi Maret 2013. Budiman, Manneke. (2013), “Bapak Rumah Tangga: Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos Baru?”, Jurnal Perempuan volume 18 No. 1, edisi Maret 2013. Hartiningsing, Maria dkk. (2013), “Agar Naik Kelas Menjadi Negara Kaya”, dilihat pada 15 Mei 2014, http://home.kompas.co.id/litbang/tarkfast/detail4.cfm?item=7&startrow=51&&navigation=&session=1421717213845 Irwan, Abdullah. (2001), Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan, Tarawang Press, Jogjakarta Tim Liputan Khusus Kartini. (2013), Gelap Terang Hidup Kartini, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta Supriyanto, Sugeng. (2014), Statistik Perempuan dan Laki-laki, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Jakarta

muda

4/2/2015 01:48:15 pm

muda04/02/2015 9:40pm

nabila

5/6/2015 02:08:23 am

Saya tertarik dengan postingan anda mengenai jurnal, saya juga memiliki beberapa macam jurnal yang bisa anda kunjungi di <a href="http://publication.gunadarma.ac.id/">PUBLIKASI SASTRA</a> Comments are closed.

|

AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

September 2021

Categories |

RSS Feed

RSS Feed