Judul : PUTIH: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional Penulis : L. Ayu Saraswati Penerbit : Marjin Kiri Edisi : Pertama, Juli 2017 Tebal : 254 halaman Tak perlu melakukan pengamatan besar, cukup cermati dua sampai tiga menit iklan televisi di sela-sela sinetron atau acara peak hours. Kita akan menemukan dari waktu yang singkat itu pasti ada satu atau dua iklan pemutih. Baik pemutih wajah, gigi, pakaian, lantai, kaki tangan, lipatan ketiak, hingga tungkak kaki. Sebuah usaha terus-menerus untuk membentuk framing akan pentingnya warna putih yang sudah lumrah di masyarakat. Seolah putih adalah simbol keindahan paripurna.

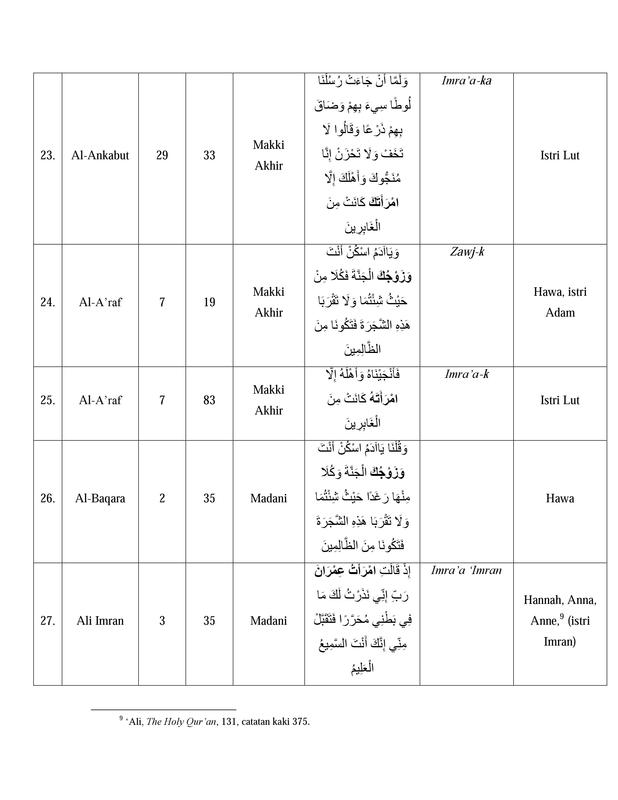

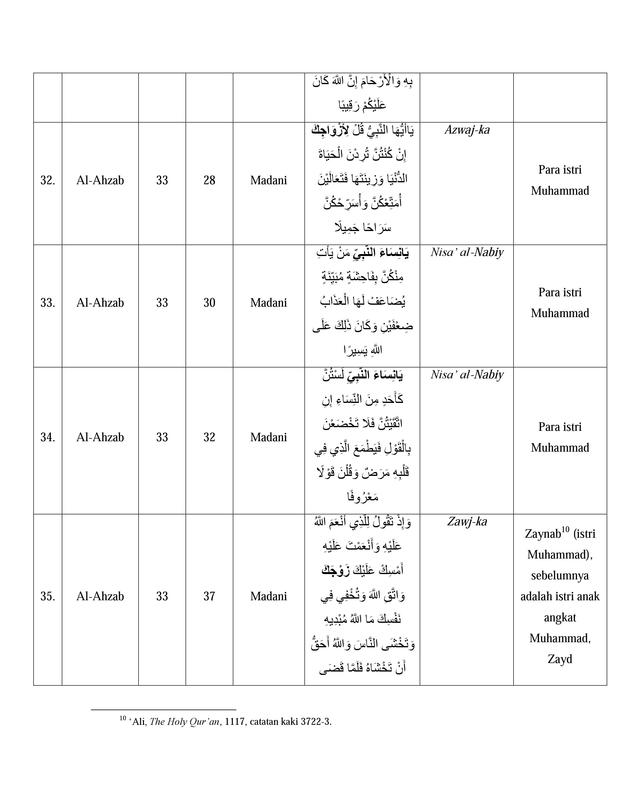

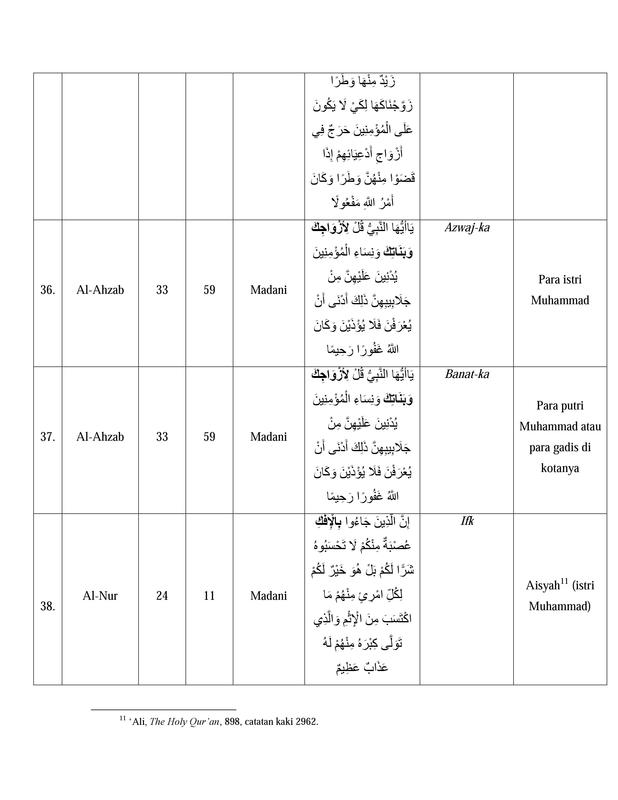

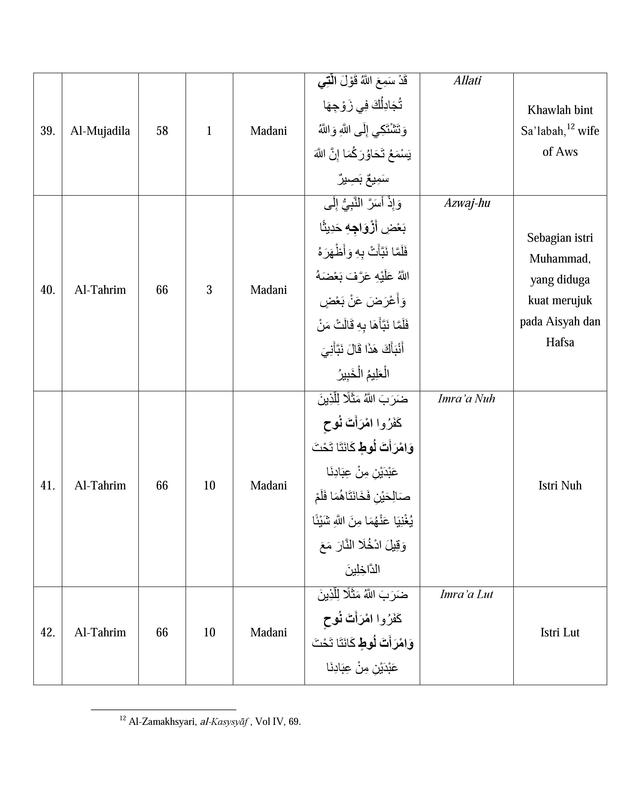

Putih yang oleh penulis dikhususkan untuk menyifati kecerahan kulit perempuan ternyata bukan sekadar penanda cantik atau buruk semata. Ada konten rasisme yang terselubung dan kepatuhan akan artefak kolonialisme sisa Jepang dan Belanda. Hingga terbentuklah sebuah keyakinan, atau dalam bahasa L. Ayu Saraswati tentang afek dan rasa bahwa warna putih jauh lebih baik dari warna gelap untuk kulit perempuan. Saraswati mengerucutkan pembahasan putih hanya untuk perempuan dan berkisar di ranah gender. Meskipun di era milleneal sekarang, demikian juga disadari oleh Saraswati, putih dan kulit bersinar pun diidamkan oleh kaum laki-laki. Bila dalam bahasa Saraswati melaki-lakikan istilah putih yang semula terkesan lebih feminin dengan padanan baru yakni white active. Memberi rasa maskulin dan sportif, yang berusaha menggaet lelaki tertarik dengan produk pemutih wajah. Dua alasan mengapa sosok perempuan harus selalu dibandingkan dan dipuja bentuk fisiknya karena sejak bayi perempuan lebih banyak menerima komentar tentang warna kulit dibanding bayi laki-laki. Kemudian juga karena laki-laki tidak seperti perempuan, tidak diminta oleh orang lain maupun kepatutan sosial untuk mempergunakan riasan wajah (hal. 203). Pembangunan persepsi dan kemudian mendarah daging hingga menumbuhkan afeksi akan keunggulan warna putih, dimulai bahkan sejak pra-Indonesia. Penelitian dalam buku ini mengungkapkan bahwa pembentukkan afeksi lebih untuk warna putih dimulai sejak Ramayana. Dalam epos yang tumbuh hampir sekuat agama, publik menempatkan putih, terang, dan bulan sebagai analogi hal-hal baik. Kecantikan Sinta disimilekan seterang bulan oleh Rama. Kenanganku akan wajahmu yang manis hidup kembali karena pemandangan sang bulan (serupa wajahmu) yang terang (hal.43). Sebaliknya, baik dalam versi India maupun Jawa Kuno, tokoh-tokoh jahat diasosiasikan berkulit gelap, senada dengan tindakannya yang melambangkan aura negatif. Keyakinan kuno ini lambat laun memengaruhi bagaimana referensi kecantikan bagi perempuan. Pembentukan demikian semakin menjadi-jadi ketika masa kolonial, orang-orang kulit putih datang dengan strata sosial lebih tinggi dari pribumi. Sepanjang periode kolonial, warna kulit terang atau putih menandakan status yang lebih tinggi (hal.70). Hal demikian terekam pula dalam memoar Hella S Haasse, Oeroeg (1948). Dikisahkan bagaimana Oeroeg yang sejatinya adalah pribumi menyaru menjadi seorang inlander lantaran perbedaan perlakuan bila sudah mengenakan atribut kebelandaan. Posisi terhormat kulit putih menjadi standar orang pribumi semacam Oeroeg di masa penjajahan. Perlakuan dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan penghormatan di masa kolonial, secara diam-diam mengonstruksi pikiran manusia Indonesia. Pada periode ini pula, mulai bermunculan iklan produk kecantikan dalam media cetak. Sebagai bentuk budaya adopsi kolonialisme barat. Produk yang diiklankan adalah produk luar negeri dengan bintang ras kaukasian berkulit terang. Iklan ini nyatanya tidak sekadar membentuk cantik ideal bagi wanita Indonesia, sekaligus mempertebal batas rasis putih dan gelap dan konstruksi gender yang sempit. Lantaran manusia bukan makhluk nokturnal dan berdarah panas, yang lebih banyak beraktivitas di suasana hari terang, tak ayal bila suasana terang lebih disukai. Suasana gelap atau malam lebih untuk istirahat. Namun, menurut Saraswati yang sedikit ganjil adalah menjadikan putih atau terang sebagai standar tunggal dan menganggap kulit gelap atau hitam berada di urutan bawah, di tengah fakta fisiologis kulit orang Indonesia yang sebagian besar tak putih. Bahkan dalam satu wawancara, terungkap beberapa orang beranggapan orang kulit hitam dekat dengan perilaku kriminal. Gelap di Indonesia hari ini dipersepsikan menakutkan, kriminal, bau, kotor, dan aneh (hal.188). Fondasi perihal keunggulan warna kulit putih terus menguat berkat eksposure berlebihan dalam iklan produk pemutih wajah. Tak hanya produk kecantikan impor, produk lokal dengan bintang iklan pun gencar disuguhkan. Tercatat nominal besar digelontorkan untuk iklan pemutih baik di televisi maupun majalah. Sebagai contoh Unilever menghabiskan 97 miliar untuk iklan produk pemutih sepanjang 2003. Bila dibandingkan dengan jumlah biaya iklan sampo anti ketombe yang di kisaran 72 miliar rupiah. Dalam buku ini, sempat disinggung kegagalan pembentukan putih Indonesia di era awal kemerdekaan. Pendirian Soekarno yang hendak Berdikari dan bebas dari pengaruh kolonial (Jepang dan Belanda) serta anti-barat (Amerika) mencoba menawarkan konsep putih yang benar Indonesia. Penolakan untuk menggunakan kata ‘putih’ ini, berikut penggunaan kata-kata lain untuk menandakan warna kulit terang, mencerminkan strategi era kolonial (hal.108). Bila mengikuti istilah Tirto Adhi Soerjo dalam cerita bersambung berjudul “Nyai Ratna” di Medan Prijaji tahun 1909, menggambarkan kecantikan Nyai Ratna dengan ‘sungguh, bukan putih, tetapi kuning’. Sebuah determinasi untuk menyederhanakan cantik Indonesia. Usaha pengukuhan cantik Indonesia ini kembali tumbang bersama muncul Orde Baru yang justu sangat condong ke Amerika. Hingga sekarang muncul sebuah prespektif yang semakin kuat saja, bahwa perempuan yang memiliki kulit putih-terang bukan hanya cantik, memikat, tetapi juga lebih kosmopolitan. Lebih siap melejit dan bersaing dengan perempuan Barat. Buku ini selain mendedah bagaimana putih menjadi rujukan tingkat kosmpolitan seorang perempuan, sekaligus menegaskan bahwa dari zaman Ramayana hingga mileneal, tubuh perempuan akan selalu menjadi materi yang dikupas. Dijadikan sasaran konsumsi produk kecantikan, termasuk pemutih. Dengan pembenaran bahwa putih memiliki nilai lebih atau nilai tukar lebih tinggi. Putih cemerlang yang bukan putih Indonesia. Lantas di domain mana kita harus menyikapi gelap-terang warna kulit kita? Kita akan terus menjadi budak, bila turut labelisasi kosmopolitan dan patuh iklan kecantikan. Muhammad Dluha Luthfillah (Islam dan Kajian Gender, Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Tulisan ini hanya akan mendaftar beberapa perempuan yang disebutkan oleh Alquran. Mendaftar perempuan-perempuan Alquran memang bukan hal baru, bahkan menjadi yang pertama yang dilakukan oleh para feminis Muslim—walaupun masih banyak dan hangat perdebatan tentang label yang terakhir ini. Salah satu yang paling lengkap yang saya temui adalah milik Amina Wadud (Lihat Wadud, Amina 1999, Qur’an and Women: Reading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, Oxford University Press, London, hh. 106-108). Daftar yang saya buat ini adalah daftar yang memperbarui daftar Wadud dalam beberapa aspek; kelengkapan, tartib nuzuli (urutan kronologis), dan nama perempuan yang disebut. Tentang aspek terakhir ini saya ingin menekankan bahwa selain Maryam, perempuan tidak pernah disebutkan dengan nama personalnya di Alquran. Ini adalah hal penting dan mendesak untuk dipahami maknanya. Tanpanya tidak akan komprehensif penelitian apapun tentang Alquran dan perempuan. Aspek kedua sebelum terakhir adalah upaya untuk memudahkan, barangkali para peneliti muda Alquran ingin melakukan tinjauan ulang (revisit) terhadap topik ini. Aspek pertama tadi dimaksudkan untuk memosisikan ulang nomor ayat dan surat, juga untuk memasukkan beberapa ayat yang menurut saya seharusnya menjadi bagian dari daftar ini. Di luar itu, tulisan ini tidak melakukan apa-apa. Karena terlalu singkat, saya hanya bisa berdoa semoga tulisan ini berguna. Tabel Daftar Ayat Berdasarkan Kronologi Penyertaan tabel dalam artikel jurnal bukan sesuatu yang aneh, jika memang data yang tabel tersebut sampaikan memang merupakan hal baru atau hal yang harus dibaca sebelum melanjutkan analisis, (Lihat Toorawa, Shawkat M. 2011, “Sūrat Maryam (Q. 19): Lexicon, Lexical Echoes, English Translation”, Journal of Qur'anic Studies, Vol. 13, No. 1, hh. 25-78).  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Hong Kong adalah salah satu negara tujuan bagi tenaga kerja perempuan Indonesia untuk mencari rezeki. Hong Kong merupakan destinasi negara yang cukup favorite sebagai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, selain Arab Saudi dan Malaysia yang lebih banyak TKI. Pada Tahun 2015 saja, Indonesia mengirimkan TKI sebanyak 15.322 orang, yang mana laki-laki berjumlah 204 orang dan perempuan berjumlah 15.118 orang[1]. Hingga saat ini TKI di Hong Kong berjumlah sekitar 150-an ribu orang. Dapat dipastikan bahwa 99% warga negara Indonesia yang bekerja di Hong Kong adalah perempuan. Betapa banyaknya tenaga kerja perempuan di negara orang. TKI perempuan dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan, bahkan tak jarang perdagangan manusia (trafficking in person) terjadi karena akibat dari keserakahan orang-orang tertentu. Pada laporan Jurnal Perempuan (2011) menunjukkan banyak fakta dan data bahwa TKI belum sepenuhnya dilindungi; adanya sindikat pemerasan TKI di bandara, pembiaran oleh aparat (petugas), bahkan kurangnya pengetahuan aparat mengenai korelasi proses migrasi dan tindak pidana trafficking[2]. Buruh migran perempuan di Hong Kong bekerja dari senin sampai sabtu, hari minggu dan hari libur mereka libur dan rekreasi di berbagai tempat. Pada hari minggu siang (minggu ke-tiga bulan Juli) saya berkunjung ke daerah Central, secara tidak sengaja saya melihat aktivitas buruh migran yang ada di sana. Ribuan orang berkumpul di satu titik untuk bercengkerama sesama buruh migran. Mereka menempati seluruh trotoar jalan dan jembatan penyebrangan, mereka berjualan dan berbelanja. Banyak pula diantaranya yang menikmati pinggir sungai, bersantai dan berekreasi. Sekilas, kehidupan mereka sama seperti orang-orang yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Bekerja di hari kerja, dan berlibur atau bersantai di akhir pekan/weekend. Hanya saja pola berkumpul mereka yang unik. Saat weekend tiba seisi kota dipenuhi oleh buruh migran, baik yang berasal dari Filipina, Vietnam, Indonesia maupun dari negara lainnya. Selain rekreasi banyak diantara mereka yang berjualan makanan dan minuman kepada sesama buruh migran, bisa jadi untuk menambah penghasilan. Melihat aktivitas mereka rasanya tidak ada masalah sama sekali, dalam kata lain mereka sudah seperti “feel like home” di Hong Kong. Saya sempat berpikir; “enak ya kerja di Hong Kong, gaji besar, rekreasi bisa sepuasnya”. Apa yang saya pikirkan sepenuhnya adalah salah, ketika saya berjumpa dengan serombongan TKI perempuan di Bandara Hong Kong. Awal mulanya saya bertemu seorang perempuan bernama Ibu S, buruh migran yang sedang cuti dan hendak pulang ke Madiun. Ia kebingungan mencari gate terminal, hingga akhirnya kami berkenalan dan beliau mengikuti saya, kebetulan kami di penerbangan yang sama menuju Singapura. Tidak berselang lama, ada 4 orang perempuan yang datang menghampiri saya dan Ibu S. Ternyata mereka adalah teman-teman Ibu S yang juga pulang ke tanah air, hanya pesawat mereka transit di Malaysia. Dua orang diantara mereka dipulangkan karena bermasalah, dua orang lagi pulang untuk cuti kerja. Kak M, umurnya masih 26 tahun, lulusan dari Universitas Negeri di Yogyakarta dan ia berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kak M baru 8 bulan bekerja di Hong Kong, hingga ia memutuskan untuk berhenti dan pulang ke tanah kelahirannya. Kak M dengan air mata tertahan menceritakan beberapa kekerasan yang menimpanya, Ibu yang ia asuh kerap kali memukul, menampar dan menendangnya. “Delapan bulan ini aku berusaha sabar, hingga aku putuskan tak mampu lagi”, ujarnya. Kak M juga menunjukkan luka lebam bekas pukulan majikannya yang baru-baru terjadi. Ketika saya tanya kenapa tidak melapor ke polisi? Ia hanya menjawab; “saya tidak ingin keluar dari Hong Kong dengan masalah, makanya saya notice ke agen sudah dua kali ini, jadi saya minta pulang walau kata agen kontrak minimal satu tahun, ndak apa-apa aku bayar aja”, katanya. Alih-alih mendapatkan uang, justru Kak M membayar ke agen karena perjanjian kerja mensyaratkan minimal satu tahun kerja, sementara pada bulan ke-delapan Kak M sudah minta dipulangkan. Dia merasa trauma karena perlakuan yang tidak baik dari majikannya, siapa yang peduli? “Kakak bilang keluarga, pulang aja jadi guru di kampung lah, di kampung kakak kan ada PAUD”, ucapnya kepada saya. Lalu, Dik K, perempuan yang saya kira umurnya 15 tahun, sebab perawakannya masih seperti anak-anak (tapi saya tidak menanyakan umurnya). Dia berasal dari Jawa Tengah, kepulangannya karena majikannya tidak baik, bahkan gajinya satu bulan terakhir tidak di bayar. Dik K tidak terlalu banyak ngomong, saat cerita kepada Ibu S mereka berbahasa jawa, saya tidak mengerti. Sementara itu, dua orang lainnya saya tidak mengerti percakapan mereka yang berbahasa jawa. Sementara Ibu S sendiri mendapatkan majikan yang sangat baik. Menurut pengakuan Ibu S, majikannya perhatian terhadap kesehatannya, dan juga suka mengajak Ibu S rekreasi bersama. Ibu S sudah menjadi TKI di luar negeri saat berumur 16 tahun, ia pertama kali jadi TKI bekerja di Singapura. Selain itu, lebih 10 tahun Ibu S bekerja di Arab Saudi dan saat ini sudah memasuki tahun ke-4 bekerja di Hong Kong. Ibu S mengatakan bahwa biasanya konflik itu terjadi antar buruh migran (sesama warga negara Indonesia) itu yang sulit dihindari. Dibalik senyum ada pula duka yang dialami oleh beberapa buruh migran di Hong Kong, tidak semua orang bernasib beruntung, terlebih mencari untung di negeri orang. Bahkan tak jarang banyak TKI perempuan yang terjerat pidana, dihukum ringan hingga berat; hukuman mati. Catatan Belakang: [1] http://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1808 (diakses tanggal 2 September 2017). [2] Kasuma, I., dkk. (2011). Sambutlah Kepulangan Kami: Studi Efektivitas dan Dampak Perlindungan Terminal Khusus TKI. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  Judul Buku : Perjalanan Lain Menuju Bulan (Satu Kisah Tiga Babak atau Tiga Puluh Sajak) Penulis : M. Aan Mansyur Penyunting : Adham T. Fusama Tahun Terbit : Cetakan Pertama, Juni 2017 Penerbit : Bentang ISBN : 978-602-291-391-7 Jumlah hal : xvi + 96 hal Indonesia kaya akan legenda. Setiap daerah mempunyai cerita tersendiri. Cerita-cerita itu lalu dinarasikan kepada anak-cucu, diingat dan dinarasikan kembali kepada generasi berikutnya. Kadang ada yang hilang dan tertinggal namun masih banyak pula yang terekam dan tersimpan baik. Ismail Basbeth salah satu orang yang menyadari betapa pentingnya cerita lokal. Sebagian besar anak Indonesia dahulu tumbuh dengan cerita dongeng yang dihantarkan oleh orang tuanya pada malam hari. Kebiasaan itu semakin menghilang terlibas era dan teknologi. Meskipun banyak yang sadar bahwa dongeng masih penting, namun sedikit saja yang mampu mempertahankan dongeng. Para pemerhati dongeng pun berlomba-lomba mengemas dongeng dengan cara yang unik agar menarik dan banyak peminatnya. Cara itu pula yang dilakukan oleh Ismail Basbeth dan timnya dalam proyek yang diberi nama Another Trip to The Moon. Menurutnya, ini adalah karya lintas disiplin sekaligus lintas pasar sebagai usahanya untuk terlibat merangsang tumbuhnya ekosistem bagi pembuatan karya-karya alternatif. Selain itu pula Another Trip to The Moon adalah proyek yang digagas seniman lintas disiplin dan merdeka dalam interpretasi kekaryaannya. Namun, di sisi lain juga membangun kemungkinan bertukar pasar dengan berbagai disiplin seni yang terkait tersebut dalam hal ini buku, album musik dan film[1]. Perjalanan Lain Menuju Bulan adalah buku puisi yang terdiri dari 30 sajak yang dibagi dalam 3 babak. Di dalamnya juga terdapat CD audio 9 lagu yang mendeskripsikan puisi tersebut. Ismail Basbeth dalam proses kreatifnya kali ini menggandeng M. Aan Mansyur untuk bersama-sama berkarya. Aan Mansyur yang memang seorang penyair yang sangat piawai mendeskripsikan konsep karya kolaborasi ini. Aan membagi ke-30 puisinya menjadi 3 bagian yang bisa bercerita sendiri-sendiri yaitu "Ibu yang Menunggu", "Lelaki yang Anjing", dan "Perempuan yang Mencintai Perempuan Lain". Babak I Dalam babak "Ibu yang Menunggu", Aan berkisah tentang cinta Ibu yang amat besar pada anaknya. Melahirkan, membesarkan, dan menunggunya hingga ia kembali dalam pelukan. Aan membuka babak pertama dengan membahasakan kegelisahan seorang ibu yang ditinggal pergi anaknya, dengan kalimat: Pergi adalah kemestian Bagi seorang anak. Pergilah. Bertualanglah. Jangan hilang. Anak adalah anak panah yang akan melesat sejauh yang ia inginkan. Ibu hanya busur yang hanya bisa melepaskan. Babak II Sepuluh puisi pada babak kedua ini diberi judul "Lelaki yang Anjing". Lelaki diharuskan mencari. Menjadi pemburu. Mencari kebebasan dan cinta perempuan. Perempuan yang akan dijagainnya, meski cintanya tertolak dia hanya akan berlari dan terus mencarinya. Sejauh ia pergi, sejauh itu pula ia akan menemukan. Hal ini bisa dilihat pada penggalan puisi: Pergilah sejauh kau sanggup, agar kau tahu Sekuat apa kau dan waktu mampu mengingat; Agar aku tahu sepanjang apa langkah-langkah Kakiku bisa menelusuri jejak-jejakmu Babak III Babak akhir ini diberi judul "Perempuan yang Mencintai Perempuan Lain". Adalah penutup dari semua kisah. Menurut Ismail Basbeth, beliau memahami bahwa posisi manusia selalu diibaratkan sebagai perempuan, dan Tuhan adalah satu-satunya laki-laki[2]. Maka pandangan tersebut haruslah didekonstruksi. Aan menarasikan penantian sebagai esensi hidup manusia, ini tergambar dalam puisinya yang ke-30. Semua orang hidup untuk menanti. Ibuku memilih hidup di balik pintu mengisi kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Anjing itu jadi pemburu dan menanti sampai kepadaku. Aku dan bayangan-bayangan pohon (dan kau di tempat tidak terjangkau) menunggu waktunya pikiran-pikiran lama membakar dan mengabukan diri sendiri. Sekilas jika membaca sajak-sajak Aan dalam buku ini dan visual yang membantu mendeskripsikan bahasa Aan kita akan menebak pada kisah Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Legenda dari Jawa Barat yang kesohor ini memang magis, ceritanya berbalut banyak kisah hidup yang bisa dipelajari dan diambil hikmahnya. Tentang cinta yang tidak biasa, kasih sayang ibu yang tanpa batas, perempuan pemberani dan berpegang teguh pada prinsipnya, kesabaran Sangkuriang dan Dayang Sumbi pada apa yang menjadi tujuannya, tanggung jawab seorang ibu dalam membesarkan buah hatinya, amarah ketika cinta yang diinginkan tertolak, dan kepasrahan bahwa nasib akan menuju muaranya masing-masing. Ismail Basbeth mengakui bahwa beliau terinspirasi dari cerita legenda dari Jawa Barat tersebut. Baginya perempuan dan manusia adalah sumber inspirasi yang ingin ia bagi kepada setiap lapis usia, caranya menghidupkan kembali cerita lokal harus kita apresiasi. Dayang Sumbi dan Perempuan kini Cerita Dayang Sumbi dan Sangkuriang diceritakan secara turun temurun di tanah Sunda. Belum ada tanggal yang pasti kapan kejadian ini berlangsung tetapi orang Sunda meyakini dongeng Sangkuriang sebagai kebenaran. Motif orang Sunda meyakini cerita Sangkuriang sebagai kebenaran tentulah tidak salah. Ada banyak pesan moral yang dititipkan pada cerita ini. Dayang sumbi mempunyai banyak nama dalam beragam versi. Versi Galuh bernama Rarasati, versi Banten bernama Nyi Artati, versi Kuningan bernama Nyi Sepi Rasa. Terlepas dari apapun namanya, tetapi sudah sewajarnya cerita Dayang Sumbi melekat di tiap ingatan bukan hanya masyarakat Sunda. Dayang Sumbi mempunyai pendirian teguh dan berprinsip pada kebenarannya. Teguh menolah menikah dengan Sangkuriang anaknya sendiri, Dayang Sumbi sangat yakin menurut logikanya hal itu tidak boleh terjadi, dan Dayang Sumbi meyakini bahwa dirinya benar. Tidak hanya itu, meskipun Sangkuriang diceritakan tumbuh menjadi sosok manusia luar biasa dengan ilmunya, Dayang Sumbi tidak silau dan dia sangat memegang teguh apa yang dianggap kebenarannya. Dayang Sumbi berani melawan Sangkuriang yang tangguh sekalipun ia harus terus-terusan berlari dan bersembunyi dari kejaran Sangkuriang. Sifat seperti ini sudah seharusnya diplagiasi oleh perempuan kini. Catatan Akhir: [1] Ismail Basbeth dalam Catatan Proses Another Trip To The Moon hal ix. Perjalanan Lain Menuju Bulan. 2017. Bentang: Jakarta. [2] Ismail Basbeth dalam Director Statement Another Trip to The Moon hal 83. Juni 2017. Bentang: Jakarta. |

AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

September 2021

Categories |

RSS Feed

RSS Feed