|

Disampaikan di UNS (Universitas Sebelas Maret Surakarta) pada Sabtu 1 November jam 8-13 di Aula FISIP UNS Abstract Women of Merapi have a distinct myth regarding Mount Merapi, calling it as “her” Mother. Signs of over-exploitation in the area of Merapi (illegal logging and illegal mining) are challenged by the whole village members of Keningar located less than 7 km from the volcanic mouth. This inclusion of Mt Merapi in the narrative of myth with Keningar communities not only allows for a wider set of experiences from which to draw in generating value claims, but also provides important opportunities for reconstituting their ecological identities. This inclusive community forces everyone in it to reassess their relationship to each other and the natural world by paying deep respect for the existence of natural identity. Keywords: mount Merapi. worldview, myth, ecological identity. Pengantar: Membangun Identitas Ekologis Filsafat ekofeminisme telah mulai memasuki lokus perdebatan bagaimana dia memandang hubungan antara identitas manusia dan percakapan antara manusia, binatang dan alam. Sebelumnya dan masih hidup secara permanen dalam pandangan dunia masyarakat modern bahwa binatang dan alam adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan instrumentalisasi perikehidupan manusia. Perikehidupan selalu dikaitkan dengan kemanusiaan. Perikehidupan manusia memutus dirinya pada kebutuhan-kebutuhan dirinya, sandang-pangannya, tanah-rumahnya, dan segala kenyamanan-kenyamanan yang didapat dari alam dan binatang. Binatang adalah piara, alam adalah instrumen sumber daya untuk eksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya, tanpa mempertimbangkan sirkularitas ekosistem, ketergantungan antara alam, manusia dan binatang. Manusia meletakkan identitas dirinya secara superior di atas kedua elemen tersebut. Manusia tak lagi dapat mewarisi apa-apa yang ada dalam artefak nenek-moyangnya, dari candi-candi purba, yang mewariskan kesatuan dengan alam, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohon-pohon. Modernitas dan kapitalisme telah menceraikan manusia dari kesatuan itu: dari keterkaitan, dari kesetaraan, dari aksi kasih-sayang, terhadap alam, terhadap binatang, terhadap pohon-pohon. Ekofeminisme juga mengalami persoalan mendasar mengenai esensialisme identitas yang mengaitkan antara perempuan dan alam. Dalam esainya, Marti Kheel (1990) dan Victoria Davion (1994) mendiskusikan bagaimana persoalan ini membelenggu gerakan ketika ada perempuan yang tidak terhubungkan dengan alam dan ada laki-laki yang terhubungkan dengan alam. Keduanya membongkar bahwa keterkaitan manusia dengan alam, kadang kala tak mengenal gender (Kheel, 1990: 3; Davion, 1994: 25). Akan tetapi, bahwa, alam dirujuk dalam metafora sebagai sesuatu yang feminin dapat menjadi pijakan membangun filsafat ekofeminisme. Dengan demikian ini merupakan keberangkatan dari membongkar esensialisme dalam ekofeminisme, yang tak melulu harus perempuan secara wadag, tetapi sebagai metafora, dalam hubungannya dengan alam. Ambivalensi identitas dalam ekofeminisme dibangun dari feminisme yang berangkat dari perempuan sebagai korban, dan sah apa adanya. Tetapi dia tak sungguh-sungguh menarasikan totalitarianisme karena dia bertugas untuk membangun keadilan ekologis bergandengan tangan dengan yang lain: laki-laki dan minoritas seksual, seluruhnya manusia tanpa mengenal gendernya. Dalam analisisnya Margot La Rocque mencatat bagaimana swara manusia mendominasi dan melakukan strukturasi terhadap alam, terhadap binatang, dan kemudian bertanggung-jawab terhadap penciptaan superioritas manusia atas alam dan memicu kerusakan-kerusakan ekologis secara bertahap, kemudian secara masif (Kheel, 1990: 15). Dalam diskursus lingkungan kontemporer seringkali kita mendapatkan informasi mengenai kerusakan lingkungan dari swara-swara otoritas yang membimbing kita pada pemahaman atas alam, atas krisis lingkungan dan atas berlanjutnya degradasi ekologis. Seperti diskusi tentang bolongnya ozon, radiasi ultraviolet, dari media-media seperti The Guardian, The New York Times, pada tingkat internasional dan The Jakarta Post pada tingkat nasional. Sementara tingkat lokal dan daerah belum banyak dilakukan broadcast-broadcast atas ancaman degradasi lingkungan ini. Belum ada usaha serius untuk mengajak kemanusiaan memahami bagaimana persoalan-persoalan menjadi kasat mata, menjadi perihal yang relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari, menjadi perihal yang mendesak untuk segera diatasi. Masih banyak struktur dalam masyarakat yang selalu dan secara serius mengabaikan ancaman degradasi lingkungan ini. Bahkan pada unit masyarakat yang mulai dijangkiti, diserang virus-virus mematikan akibat mutasi genetik dan bercampurnya polutan dalam tubuh masyarakat, masyarakatnya masih enggan menyadari, masih enggan mempercayai ancaman degradasi ekologi terhadap perikehidupan mereka sendiri. Apa yang dilakukan adalah berlari sejauhnya dari alam mencari pertolongan-pertolongan mesin kedokteran untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Padahal hal-hal yang sederhana dapat dilakukan sebelum kanker jauh menyerang struktur masyarakat, yaitu kembali kepada alam, memandangan alam sebagai setara, memperlakukan alam sebagaimana manusia memperlakukan dirinya, dan lain-lain. Identitas ini hanya dapat dibangun apabila ada agenda politik yang mendorong terciptanya perilaku dan kesadaran atas identitas ekologis. Bagaimana identitas manusia menjadi tidak terpisahkan dari alam sekitarnya, dari pohon-pohon sekitarnya, dari tanah dimana dia menginjak, dari apa-apa yang ekosistem sediakan untuknya. Identitas ekologis ini merupakan bangunan awal yang dapat diusahakan untuk memperkuat kesadaran perlindungan ekologi.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Diskursus Kesetaraan Percakapan Manusia, Binatang dan Alam Sebelumnya spesies manusia mengenal baik kondisi alam dan tanda-tandanya ketika alam mengabarkan berita-beritanya kepada manusia. Akan tetapi dengan semakin berkembanganya manusia dengan peradaban, dengan kebudayaannya, manusia semakin jauh dari alam. Spesies manusia membangun kebudayaan tanpa alamnya, dan manusia tak lagi sensitif terhadap swara alam. Bahkan pandangan dunia manusia telah menghilangan alam dalam axis mundi-nya. Alam tak lagi pusat wacana manusia. Manusialah, yang sekarang, menjadi pusat wacana bagi ekosistem. Dan lebih mengerikan, manusia menolak tubuhnya sendiri, dan hidup secara tidak organik. Manusia tergantung pada mesin-mesin, pada obat-obat, pada alat-alat, dan tubuh manusia berubah menjadi perkakas bagi egonya. Visi ini menjadi demikian destruktif terutama di negara-negara yang sedang berkembang, yang dilimpahi dengan kekayaan alam tak terbatas, seperti Indonesia. Tahun 2013 ini catatan kehilangan hutan di Indonesia merupakan catatan kehilangan terbesar dalam abad ini. Semuanya dipicu oleh pandangan dunia manusia yang tak lagi menjadikan alam sebagai pusat wacana karena alam adalah sumber kapital, tak lebih, tak kurang. Ini adalah kejahatan yang tak terpemerikan, karena sesungguhnya manusia tak memiliki kesanggupan mengganti hutan itu, secara keseluruhan, dalam hitungan hidupnya. Manusia butuh generasi bergenerasi untuk dapat menumbuhkan kembali hutan. Ratusan tahun lamanya, dan manusia tak mampu melakukannya sendirian kecuali bahwa dia menitip warisan kepada anak cucunya untuk melakukan itu secara berjenjang, secara bergenerasi. Dalam refleksi ini Neil Evernden menulis berikut ini:

Eksploitasi berlebih atas Bumi, atas Alam, juga piaraan atas hewan dengan cara-cara tak manusiawi merupakan penanda bagaimana spesies manusia tak lagi mengenal tubuhnya sendiri sebagai salah satu spesies binatang yang tak bisa hidup tanpa mereka. Tubuh manusia, sesehatnya, adalah tubuh yang hidup dalam harmoni dengan alam. Tubuh-tubuh manusia sekarang berubah menjadi perkakas, menjadi mesin, yang tak lagi digubris atau diurus oleh akal manusia sendiri untuk hidup alamiah bersama alam, bersama binatang, bersama ekosistem. Ide tentang alam menarasikan kepada kita tentang nilai sosial manusia dan idealitas-idealitas alam daripada sekedar manusia dan non manusia, yaitu alam sendiri. Dus ada persoalan politis yang masuk dalam kesadaran ekologis manusia ketika itu menyangkut pandangan dunianya. Kesadaran ini tidak bisa dibangun tanpa membangun terlebih dahulu konstruksi alam dan kesalingtergantungan manusia. Rekonsiliasi antara manusia dan non manusia dan kekuasaan hegemonik spesies manusia ini sudah terbangun demikian kuat dalam struktur sains modern, dimana ilmu pengetahuan menjadikan alam sebagai objek penelitian, kemudian objek eksploitasi karena dia menawarkan kapital. Pengalaman-pengalaman alternatif atas alam, sensitifitas manusia atas alam, kemudian tak lagi masuk dalam hitungan nomenklatur kebudayaan dari berpengetahuan. Tubuh tak lagi bermakna bagi manusia, selain sebagai perkakas. Mempercakapkan “tentang” binatang, “untuk” binatang, dan “sebagai” binatang adalah tiga hal yang berbeda. Nada dari swara tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan antara manusia dan binatang. Dan kedua yang pertama menekankan pada privilese manusia sebagai “Ubermensch”, manusia ultra, spesies utama, atas Liyan, dalam hal ini adalah spesies lain pada binatang-binatang. Untuk meneguhkan jati dirinya, manusia meminjam metafora-metafora binatang untuk menarasikan tentang perilaku-perilaku buruknya. Kita mengenal makian seperti: Anjing! Jangkrik! Babi! dan lain-lain, yang seolah menggambarkan binatang sedemikian jahat dan buruknya. Padahal manusialah yang buruk rupa dan jahat itu, tetapi dia menimpakan cemoohannya pada binatang sembari tetap meneguhkan kemuliaan jati diri kemanusiaan. Diskusi tentang binatang juga menyiratkan secara jelas bagaimana manusia menghapus ketergantungan dirinya atas alam dan atas yang lain secara ontologis. Dan ini kemudian membangun episteme-episteme dan logos-logos pengetahuan yang menjadikan manusia sebagai pusat wacana. Padahal keselamatan lingkungan hanya mungkin terjadi, jika pengetahuan meletakkan interdependensi dan ketergantungan relasi manusia, alam, binatang sebagai pusat wacana, tanpa sedikit pun menciptakan kelas di antara mereka, atau yang akan terjadi adalah over-eksploitasi dan arogansi spesies tertentu dalam memusnahkan spesies lainnya. Sebuah proyek penting untuk manusia adalah untuk memiliki kemampuan berbicara “sebagai” binatang yang menantang, mendekonstruksi, konstruksi hierarkis manusia, alam, binatang. Inilah yang kemudian akan melahirkan demokrasi dalam bangunan filsafat ekofeminisme. Tujuan dari mengenali dan mengakui manusia sebagai binatang adalah untuk menempatkan kembali manusia pada lokasi dimana dia berhubungan secara ekosentris dengan lingkungan. Otentisitas swara manusia dalam berhubungan setara dengan alam merupakan penanda bagi keadilan percakapan dalam ilmu ekologi dan terpenting dalam usaha-usahanya untuk memperbaiki perilaku dan sikap manusia terhadap alam yang sudah demikian merusak dan tak terkendali. Dengan mempercakapkan alam dan binatang secara setara manusia memiliki penghormatan yang otentik kepada mereka. Dan mereka kemudian kembali kepada komunalisme alam yang saling sensitif satu sama lain. Dimana manusia tak lagi memperlakukan tubuhnya, binatang, alam sebagai piaraan, sebagai perkakas, sebagai mesin-mesin untuk memenuhi ego dan kebutuhan-kebutuhannya. Politik atas posisi-posisi non hierarkis ini memiliki makna penting dalam memahami opresi, eksploitasi dan kapitalisasi elemen-elemen tersebut. Dia menyediakan logika identitas dan representasi dalam menganalisis degradasi ekologis. Di bawah preteks “objektif”, ilmu pengetahuan, manusia tak lagi sensitif terhadap swara tubuhnya, swara binatang, dan swara alam—yang sebelumnya dimiliki oleh nenek-moyangnya baik secara produktif, reproduktif dan metaforis. Hubungan dan relasi seringkali terpinggirkan oleh bentuk bahasa dan formasi kebudayaan yang terus menjadikan manusia sebagai pusat wacana yang boleh melegalkan berbagai cara untuk menempuh jalan bahagia dengan memperkakaskan Liyan. Asosiasi historis, perkembangan psikologis, dan marginalisasi dari kebudayaan androsentris merupakan perihal yang sering dikritisi dalam ekofeminisme. Bagaimana hal tersebut kemudian menjustifikasi eksploitasi atas perempuan, atas binatang, atas alam. Berpikir laiknya gunung, merupakan proses empatik dalam hubungannya dengan alam, dimana dia menyediakan keindahan, kesuburan, sekaligus sumber kecemasan bagi manusia. Kata-kata manusia “tentang” alam, atau “sebagai” alam juga mempengaruhi pertumbuhan relasi antara manusia dan alam. Manusia yang berbicara, yang bercakap sebagai alam memiliki dalam dirinya atmosfer ekologis, menjadi bagian menghubungkan kembali dirinya dengan alam, menyadarkan dirinya atas kerusakan yang dia buat atas alam. Seperti bagaimana Theodore Roszak menceritakan sentralitas reintegrasi dalam kehidupan ekologi bagaimana planet berbicara dalam tubuh kita, dan selama kita mengetahui bagaimana mendengarkan padanya, maka kita adalah juga penuturnya:

Pemahaman fundamental tentang alam adalah bahwa alam dapat bercakap dengan manusia, bahwa alam dapat membangun diskursus dengan manusia andaikan manusia dapat menaruh akunya dalam relasinya yang setara dengan alam. Sebuah percakapan yang demokratis antara manusia dan alam akan banyak membantu manusia membangun diskursus baru untuk melawan episteme yang selama ini sewenang-wenang terhadap alam. Pengalaman otentik manusia dengan alam dapat membantu manusia membuat pertimbangan, kebijakan, dan penemuan yang sensitif terhadap swara-swara alam. Manusia dengan ini juga mengeluarkan dirinya dari akunya dan menyatukannya dalam relasinya yang organik dengan alam untuk menghindari hierarki dan eksploitasi atau hubungan yang sewenang. Lori Gruen menulis berikut:

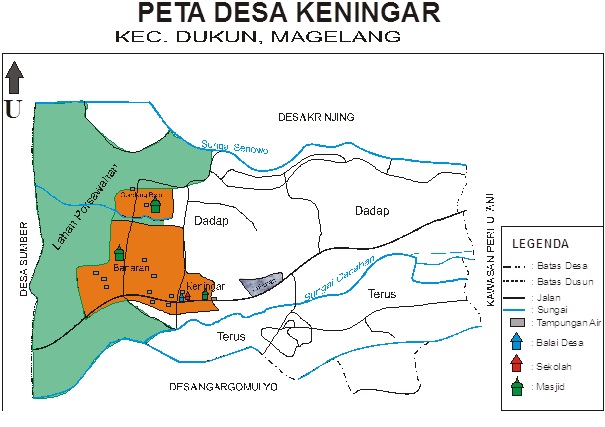

Pemahaman asasi atas alam ini kerap dituangkan dahulu dalam hikayat yang meletakkan posisi setara antara manusia, binatang, dan alam. Sebagai salah satu bentuk sastra prosa, hikayat berisikan kisah, cerita dan dongeng yang tak memisahkan narasi tentang manusia saja, atau binatang saja, atau alam saja—ketiganya berpadu dan berkelindan dalam menyusun tokoh, plot dan setting tempat serta waktu. Kehebatan manusia disejajarkan dengan kehebatan alam dan kehebatan binatang. Kesaktian binatang, mukjizat alam, dan manusia adalah sama-sama tokoh utama. Demokratisasi swara ketiganya telah nyata ada sebelum prosa modern kemudian lahir dan berpusat pada manusia. Hikayat ini biasanya menceritakan tentang kelahiran sebuah daerah, sebuah komunitas, juga pelajaran dan hikmah tentang kebajikan—yang lagi-lagi menekankan kesetaraan dan perlindungan pada relasi saling menguntungkan antara manusia, binatang dan alam. Dalam dongeng, jarang, hampir tidak ada hierarki kekuasaan, dimana manusia merupakan puncaknya. Pada saat berkembang hikayat, apa-apa yang terjadi pada alam dipandang sebagai siklus alam. Dipandang sebagai kejadian alami. Dipandang sebagai pembayar atas tindakan tak terpuji manusia atau tindakan tak terpuji dari binatang. Alam merupakan ibu yang menjadi pusat wacana pandangan dunia, vision du monde. Ketika Banteng-Banteng Tak Lagi Minum Air di bawah Pohon Keningar Dalam struktur pengetahuan modern, kejadian alam yang mengancam dan dapat membunuh manusia disebut sebagai “bencana alam”, hal ini sangat bertolak belakang dengan pandangan dalam hikayat yang berkembang dalam masyarakat primitif, yang sampai sekarang banyak diyakini masyarakat sekitar gunung merapi, misalnya. Erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah sangat dikenal sebagai erupsi yang menyita banyak perhatian dunia, karena dia merupakan gunung berapi paling aktif di dunia. Dan kebetulan saya tinggal di lereng sebelah timur Merapi, yaitu Boyolali. Erupsi sebagai kosa kata (Sukandarrumidi, 2010) adalah merupakan proses aktivitas vulkanik (Nurjanah, et.al, 2012) gunung api aktif yang ditandai dengan perubahan fisik, geologi dan kimia yang menyertai naiknya magma ke permukaan bumi (Affeltranger, et al. 2007). Gunung Merapi (2.968 mdpl) memiliki risiko bencana tinggi karena Merapi dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk yang tersebar di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Beberapa pemukiman penduduk ada yang berjarak hanya 4 kilometer dari puncak Merapi. Secara keseluruhan, setidaknya ada setengah juta jiwa penduduk yang tinggal di kawasan dengan paparan risiko tinggi bencana erupsi Merapi yang rata-rata terjadi 2- 5 tahun sekali (Badawi, 2013: 101). Situasi tersebut, membawa Merapi sebagai salah satu proyek penting dunia dengan sebutan Decade Volcanoes/Gunung Api Dekade selain lima belas gunung api dunia lainnya (United States Geological Survey, 1998). Sejarah erupsi besar Merapi adalah tahun 1006, 1786, 1822, 1872,1930, 1994, 2006 dan 2010 (Badan Geologi, 2009). Masing-masing letusan Merapi menyimpan cerita luar biasa. Beberapa letusan besar telah mengubah secara langsung kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi masyarakat Jawa yang tinggal di sekitar kawasan ini. Oleh karena itu, letusan Merapi dalam hikayat dan mitologi Jawa dikaitkan dengan berbagai tanda perubahan jaman, situasi politik atau pertanda munculnya “bencana” lain yang lebih besar. Letusan Merapi memicu perubahan peradaban karena letak Merapi tepat di jantung peradaban pulau Jawa yang padat penduduk. Meski tidak tercatat jumlah pasti korban jiwa akibat letusan tersebut, tetapi dampak dari awan panas dan material letusan menghancurkan desa-desa di atas elevasi 1000 mdpl. Letusan besar lainnya tercatat tahun 1930, menghancurkan 13 desa, merusak 23 desa lainnya dan menewaskan setidaknya 1.369 jiwa penduduk di kawasan ini (Badan Geologi, 2009). Secara khusus, dalam catatan hasil wawancara dengan sesepuh Desa Keningar, letusan Merapi tahun 1930 mengakibatkan hilangnya tiga dusun, yaitu Dusun Sisir I, Sisir II dan Dusun Terus, keseluruhan warga tiga dusun tersebut dipindah ke Desa Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Sementara akibat letusan Merapi tahun 1960-an, sebagian penduduk Keningar diberangkatkan transmigrasi ke Sumatra Selatan (wawancara dengan Tarmuji, Kepala Desa Keningar). Letusan November 1994 mengakibatkan 60 orang meninggal dan puluhan ribu mengungsi. Sementara letusan Merapi tahun 2006 mengakibatkan dua sukarelawan meninggal dunia karena awan panas (Badawi, 2013: 103). Letusan besar terakhir terjadi selama bulan Oktober dan November 2010 (Scottiati, 2010). Menurut para geolog, tercatat sebagai letusan terbesar sejak 1872. Meski telah merujuk pada sistem peringatan dini yang baik, setidaknya 273 jiwa meninggal (Pratama, 2010) dan puluhan ribu penduduk harus mengungsi di atas radius 20 kilometer dari puncak Merapi sampai setidaknya 48 hari (wawancara dengan Giya dan Tarmuji Kepala Desa Keningar). Selain ancaman erupsi, pada saat hujan deras di puncak Merapi, terjadi ancaman bahaya banjir (lahar dingin) di DAS (Daerah Aliran Sungai) Apu, Trising, Senowo, Blongkeng, Batang, Woro, dan Gendol di daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Pada musim penghujan ancaman risiko bencana banjir lahar dingin di kawasan Merapi meningkat. Terutama setelah sungai-sungai utama di lereng Merapi penuh dengan material muntahan erupsi, maka air lahar dingin meluap ke area persawahan, jalan dan perkampungan warga. Situasi bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability) masyarakat dikawasan Merapi secara umum dari gambaran korban dan intensitas paparan risiko bencana, dapat dikategorikan cukup tinggi (Badawi, 2013: 104). Bagaimana masyarakat lokal, terutama di desa Keningar, menghadapi perihal bahaya dan kerentanan ini sangat unik. Bagi masyarakat modern, umumnya, mereka biasanya akan menyingkir dan tidak akan tinggal dalam radius 5 km. Penduduk Keningar melihat Merapi sebagai sosok Ibu yang melakukan siklusnya secara alami. Dan apabila salah satu dari mereka harus mati karenanya, merupakan kehormatan bagi buah “nduwe gawe” (Ibu Merapi sedang menyelenggarakan perayaan). Bantuan-bantuan yang datang, baik skala nasional maupun internasional, sesungguhnya, tak bertemu dengan pandangan dunia masyarakat lokal. Mengapa? Karena masyarakat lokal tak menganggap bencana sebagai bencana; tetapi sebagai siklus alam dan mereka rela menjalani seluruh ritual siklus itu. Hikayat Desa Keningar dimulai dari datangnya seorang pangeran dari Kasunanan Surakarta yang bernama Pangeran Pandanarang ke wilayah lereng sebelah barat Gunung Merapi. Pangeran Pandanarang yang bermaksud mendekati Gunung Merapi, kemudian tinggal sejenak di sebuah wilayah dimana dia bisa memiliki pandangan yang luas (Banar). Daerah tersebut kemudian dia beri nama Desa Banaran. Pada proses selanjutnya, ketika masyarakat mulai membuka daerah untuk dijadikan pemukiman ditemukan banyak sekali pohon Ningar, yaitu sejenis pohon kayu manis. Karena banyaknya pohon Ningar tersebut, kemudian daerah tersebut mereka beri nama Desa Keningar. Di sekitar daerah tersebut juga di temukan sumber air yang tertampung di batu. Air yang terkumpul tersebut pada jaman dulu sering diminum oleh banteng-banteng liar dari hutan, kemudian disebut sebagai desa Mbanteng. Secara administratif Desa Keningar terletak di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Luas Desa 108 ha dengan ketinggian 815 mdl termasuk salah satu wilayah Kawasan Risiko Bencana (KRB) III / Ring I gunung Merapi di Kabupaten Magelang. Batas sebelah utara dengan Desa Krinjing, sebelah selatan dengan Desa Ngargomulyo, sebelah barat dengan Desa Sumber. Ketiga Desa tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Dukun, sedangkan untuk sebelah timur berbatasan dengan wilayah Hutan Lindung Merapi. Dusun terjauh dengan Gunung Merapi berjarak 7 km dan yang terdekat 5,6 km. Jarak Desa keningar dengan kecamatan Dukun 6 km bila ditempuh dengan menggunakan sepeda motor memerlukan waktu ½ jam. Sementara jarak dengan kota Magelang 28 km dengan waktu tempuh 1 ½ jam dan belum ada transportasi umum yang melintas di Desa. Data Kependudukan Secara administratif, Desa Keningar terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Keningar, Dusun Gondang Rejo dan Dusun Banaran. Berikut ini data kependudukan di Desa Keningar: Data Mata Pencaharian Berikut ini data mata pencaharian masyarakat usia produktif Desa Keningar, Kec. Dukun, Magelang Kebanyakan penduduk di desa Keningar adalah buruh tani dan petani. Para perempuannya lebih banyak menjadi buruh tani karena tidak memiliki lahan sendiri. Perempuan-perempuan ini memiliki cerita dan dongeng unik mengenai Merapi. Bagi mereka Gunung Merapi beserta hutannya menyimpan misteri yang tak bisa dipahami oleh mereka yang datang dan membantu mengatasi resiko bencana di Merapi. Mereka memiliki sistem kepercayaan dan keyakinan sendiri yang membuat mereka bertahan hidup dalam asuhan ibu Merapi. Merapi dipandang sebagai Ibu. Sebagai pusat dari mitos mereka.

Penutup: Ibu Merapi sebagai Axis Mundi Mbah Nur memaparkan bagaimana Gunung Merapi sesungguhnya adalah Ibu bagi mereka. Mereka menyebutnya Sang Ibu, yang menyediakan dan memberikan segalanya untuk seluruh penduduk di desa Keningar. Setiap bulan Sura, masyarakat menyelenggarakan “sedekah Bumi” untuk menghormati sang Ibu. Segala makanan, sayuran, nasi, dan masakan yang enak-enak dipersembahkan dan dimakan bersama-sama dengan masyarakat. Umumnya pada saat itu diadakan pentas wayang kulit dengan seorang dalang. Kisah yang biasanya diceritakan dalam wayang adalah “Semar Mbangun Kahyangan” (Semar membangun Surga di Langit). Ibu Merapi merupakan tempat dimana banyak para sesepuh tinggal, seperti Eyang Semar, Eyang Petruk (yang mengawal awan panas Wedus Gembel), Baru Klinting (Ular Purba Raksasa), Eyang Kandel (yang mengawal banjir pasir supaya tidak melukai warga), dan lain-lain—yang semuanya mengibu, menginduk pada Ibu Merapi. Perempuan-perempuan pada acara sedekah bumi ini biasanya mengambil hasil bumi dari Merapi, kemudian memasak untuk kepentingan ritual. Tamu-tamu dari berbagai penjuru daerah akan datang untuk “ngalap berkah” (mencari keberkahan) dari tindakan budaya ini. Perempuan-perempuan sebagai Ibu merupakan axis mundi dari ritual kebudayaan di sekitar lereng Merapi. Ada banyak agama-agama baru datang dan juga sistem pengetahuan modern untuk membersihkan keyakinan, hikayat, dongeng, dan aliran kepercayaan ini. Akan tetapi mereka semua gagal melakukannya, karena hikayat ini begitu teguh hidup dan tumbuh dalam diri masyarakat. Bahwa percakapan setara dan demokratis antara alam, binatang dan manusia dijaga dan dirayakan dalam ritual, kemudian membentuk identitas ekologis. Bahkan masyarakat mempercayai, apabila terlalu banyak mengeksplotasi tebangan kayu, maka mereka akan celaka. Banyak sekali pelajaran dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada mereka yang serakah mengeksploitasi Merapi. Lereng Merapi sekarang terancam oleh penambangan Galian C, yaitu pasir dan batu. Dan truk-truk yang lewat desa Keningar, setiap harinya bisa mencapai kurang lebih 150 buah dengan tonase yang berlebihan sehingga merusak jalan. Masyarakat berembug untuk menghadapi hal ini, dan mereka kemudian membuat portal dan membatasi jumlah tonase. Penambangan ini dilakukan oleh orang luar desa Keningar dan sangat merugikan masyarakat desa Keningar. Reaksi perempuan terhadap hal ini sangat vokal. Mereka memasang beberapa spanduk di pinggir jalan memperingatkan pada para penambang akan bahaya kerusakan lingkungan. Mbah Parti bercerita bagaimana Ibu Merapi memerintahkan kepada penduduk untuk tidak mengeksploitasi secara berlebihan atau Ibu Merapi akan murka. Sensitivitas penduduk sekitar atas swara alam, swara Merapi, swara sang Ibu menjadi semacam pengetahuan yang mempromosikan ekofeminisme, yaitu kesetaraan lokasi antara manusia, binatang dan alam. Merapi dan hutannya tidak semena-mena dipandang sebagai sumber eksploitasi dan sumber kapital. Tetapi alam, sang Ibu, dipandang sebagai sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber kebijaksanaan, dan jika manusia tak bijak berhubungan dengannya maka dia akan berubah menjadi sumber bencana. Daftar Pustaka Affeltranger, Bastian. 2007. Hidup Akrab Dengan Bencana, Sebuah Tinjauan Global Tentang Inisiatif-inisiatif Pengurangan Bencana, Jakarta: MPBI. Badan Geologi, 2009. Sejarah Merapi. http://www.merapi.bgl.esdm.go.id/informasi_merapi.php?page=informasimerapi&subpage=sejarah. (4 Juli 2013 jam 22.34). Badawi, Ahmad. 2013. “Kerentanan dan Ketahanan Sekolah dalam Manajemen Risiko Bencana Berbasis Gender: Studi Kasus SD Keningar Kawasan Erupsi Merapi Magelang” dalam Seri Kajian Ekofeminisme I: Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya (Dewi Candraningrum, Editor). Yogyakarta: Jalasutra. Hal 101-115. Davion, Victoria. 1994. “Is Ecofeminism Feminist?” in Ecological Feminism (ed. Karen Warren). London and New York: Routledge. Hal. 25. Evernden, Neil. 1992. The Social Creation of Nature. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Hal 15. Gruen, Lori. 1994. “Toward an Ecofeminist Moral Epistemology,” in Ecological Feminism, ed. Warren. New York; Routledge. Hal 120-138. Kheel, Marti. 1990. “Ecofeminism and Deep Ecology: Reflections on Identity and Difference,” in Reweaving the World (ed. Diamond and Orenstein). San Francisco: Sierra Club Publishers. Hal. 128-137. La Rocque, Margot. 1990. “Speaking Animals: Notes on the Human Voiceover in Wildlife Documentaries,” Undercurrents: A Journal of Critical Environmental Studies 2 (1990), 3. Nurjanah, et.al. 2012. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta. Pratama, Fajar. 2010. BNPB: Jumlah Korban Tewas Merapi 275 Orang. detikNews, Edisi Kamis, 18/11/2010. Roszak, Theodore Roszak. 1992. “The Voice of the Earth: Discovering the Ecological Ego”, The Trumpeter 9, No. 1 (Winter 1992), Hal 9. Scottiati, Febrina Ayu. 2010. Korban Tewas Letusan Merapi Bertambah Jadi 28 Orang. DetikNews, http://news.detik.com/read/2010/10/27/140441/1476615/10/korban-tewas-letusan-merapi-bertambah-jadi-28-orang, (Tangal 4 Juli 2013 jam 22.11) Sukandarrumidi. 2010. Bencana Alam dan Bencana Anthropogene, Petunjuk Praktis Untuk Menyelamatkan Diri dan Lingkungan. Yogyakarta: Kanisius. United State Geological Survey (USGS), 1998. The following 16 nominated Decade Volcanoes have been accepted by the IAVCEI Sub-Commission. http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/DecadeVolcanoes/ (4 Juli 2013, jam 22.32).

0 Comments

Bedah Buku A Setyo Wibowo & Haryanto Cahyadi Mendidik Pemimpin dan Negarawan: Dialektika Filsafat Pendidikan Politik Platon Dari Yunani Antik Hingga Indonesia (Yogyakarta, Penerbit Lamalera) Bentara Budaya Surakarta, Balai Soedjatmoko, Selasa 11 November 2014 jam 19-22 WIB Pengantar

Saya memiliki kesetiaan yang berlebihan pada sejarah kata-kata. Yang saya tahu, setia memang harus berlebihan. Seperti yang terjadi pada usia dua puluh tahun, membaca naskah Goethe: Faust, dalam bahasa Inggris. Perasaan bersalah yang amat karena tidak bisa membacanya dari bahasa asal, yaitu bahasa Jerman. Dan, sepuluh tahun kemudian saya dapat membacanya dalam bahasa aslinya, Jerman, di Muenster. Kesetiaan mengandung konfirmasi yang terus-menerus menginduk pada perihal muasal. Dan muasal paling muasal dari filsafat adalah bahasa. Saya kembali menjadi fakir, menjadi miskin ketika kembali berhadapan dengan sebuah buku baru karya Romo Setyo Wibowo dan Haryanto Cahyadi, Mendidik Pemimpin dan Negarawan: Dialektika Filsafat Pendidikan Politik Platon Dari Yunani Antik Hingga Indonesia (2014) (kemudian disingkat MPDN). Mengapa? Karena saya tidak memiliki akses, kunci, dan tiket yang sempurna menuju pengetahuan Plato seperti dalam bahasa muasalnya, Yunani, sebagaimana halnya oleh kedua penulisnya. Saya sungguh cemburu! Dalam mendekati diskursus, saya selalu, atau biasanya, mendekatinya dalam rumah filsafat bahasa. Kali ini saya tak benar-benar berada di dalam rumahnya. Setidaknya saya menengok dari balik jendela, dari luar, atas perhatian saya pada perihal: filsuf perempuan (dalam terminologi Plato via Romo Setyo sebagai Filsuf Ratu), bilangan istri, ibu, anak-anak, gender ketiga, bilangan tubuh, dan bilangan alam. Perihal ini akan menjadi kelanjutan pembedahan buku sesuai dengan kajian yang saya geluti selama ini. Pengetahuan Ayah Pertama kali saya mengenal nama Plato, perasaan yang tumbuh, sampai dengan sekarang adalah seperti menyusu pada ayah. Seperti halnya ketika menerima pertama kali buku ini, lalu membaca, lalu melakukan pelacakan, lalu melakukan komunikasi dengan penulisnya—seperti memasuki dunia pengetahuan ayah. Mengayah pada Setyo Wibowo. Saya membuka beberapa buku, teks, laman, kuliah youtube, dan lain-lain untuk duduk dalam percakapan tentang tahu yang diketahui ayah. Genealogi, menurut sejarah, generasi, dari logos-logos, seperti membaca kembali Plato (The Republic), lalu Setyo Wibowo. Tafsir ayah, atas ayah sebelumnya, atas ayah sebelumnya, dan seterusnya. Seperti urutan tasbih: Sokrates, Protagoras, Plato, Nietzsche, Heidegger, Setyo Wibowo, Haryanto Cahyadi, dst, dll. Seperti mustahil mengenal Nietzsche tanpa Heidegger, dan seterusnya. Dan yang paling fakir dari seluruh pembaca adalah yang tak mengetahui bahasa muasalnya, Yunani, sebut saja saya. Pengetahuan ayah saya kenal dalam bahasa-bahasa turunan, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman—itu saja. Tidak cukup! Tetapi kemudian saya menyadari akan adanya kesemestaaan kebaikan, keelokan, seperti yang sering disebut-sebut dalam buku ini sebagai kaloskagathos, yang dipastikan dimiliki semua manusia, begitu pun saya. Dari etos itu, dari elan itu, pengetahuan dapat saya cerap dalam daya maksimumnya, meski terbatas, meski hidup fakir dalam kota kata-kata. Idealitas kota kata-kata, Polis, adalah perwujudan keutuhan dari kebahagiaan versi Plato. Dalam menerangkan dialektika ilmu bahagia, Plato menggunakan instrumen bahasa. Dan yang paling menarik dari instrumen ini adalah nafsu besarnya atas sistematisasi, strukturasi, klasifikasi, hierarki—kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Menarik menghitung dan mencari posisi ontologis dari kata perempuan, istri, anak-anak dan bumi. Sebagai kata benda, frekuensi mereka berada dalam kalimat tanya dalam The Republic cukup menarik untuk dicermati. Seperti menjadi saksi bahwa proses sistematisasi pengetahuan dimulai dari ketika diri memisahkan dirinya dari para liyan, lalu mendiskusikan liyan itu dalam sebuah instrumen yang disebut sebagai cikal bakal demokrasi dalam negara dan masyarakat modern (gesellschaft, bukan gemeinschaft) yang ideal. Filsafat dan Ilmu Politik sekarang berhutang pada Plato, sebagai Ayah yang menelurkan diksi-diksi utama dalam kajiannya: negara, republik, demokrasi, warga negara, dan lain-lain. Hutang ini tak hanya hutang genealogi, generasi dari etimologi tetapi juga hutang pertanyaan-pertanyaan ‘mengapa’ atas proses-proses terbentuknya. Seperti, mengapa perempuan, istri, anak-anak, bumi, disebut-sebut sebagai tak lebih dari properti yang diatur? Tak lebih sebagai sebuah sasana, wahana, sumber daya? Sesuatu yang dimasukkan dalam struktur kata benda yang diatur, dimanajemen, dibudidayakan, diberdayakan, dieksploitasi atau boleh saja diperdayai? Marx dalam bukunya Economic and Philosophic Manuscripts (1844) menegaskan berkali-kali, bahwa untuk mendapat gambaran paling utuh dari sebuah masyarakat, atau dari sebuah era, kita harus melacak dimana, bagaimana, dengan cara apa perempuan dan anak-anak diperlakukan. Tetapi, tentu tidak adil bagi Plato jika saya berangkat dari paragraf sebelum ini atas aksioma, postulat, metafora, bahwa kemudian Plato tak adil pada perempuan dan alam—karena dia memang berada dalam abad klasik yangmana perempuan separalel dengan properti, dan bahwasanya cetusannya atas Filsuf Ratu merupakan perihal yang revolusioner di eranya (Wibowo & Haryadi, 2014: 364-368). Seperti halnya Muhammad menyebut angka empat atas praktik kepemilikan ratusan istri, atau Yesus bercakap dengan Magdalena seorang pelacur, atau Muhammad melarang mengubur bayi perempuan, Muhammad memberi hak waris pada anak-anak perempuan, dan lain-lain. Para Ayah itu, mereka, amat revolusioner pada zamannya. Mereka adalah Zeitgeist. Mereka adalah feminis laki-laki yang tak hanya memiliki perspektif adil gender, tetapi juga tatkala berkuasa, juga menerapkan instrumen kebijakan yang berangkat dari kehendak politis untuk adil. Pengetahuan Ayah ini akan menjadi pijakan pada pembangunan atas kota yang ideal dalam caranya, yang menurut saya, amat radikal—jauh sebelum feminisme memperjuangkan narasi keadilan secara radikal. Militansi, ugahari, kesungguhan, keelokan dan keindahan, yang sering dijabarkan secara panjang lebar dalam buku ini merupakan sebuah alat untuk mencapai kebahagiaan. Meskipun Plato tak demikian setuju atas demokrasi, seperti dalam penjelasan pertama tulisan Setyo Wibowo, demokrasi memang menarasikan di dalam dirinya keinginan untuk selalu dites, dicurigai, dievaluasi, dimonitor, diwaspadai setiap saat apabila tak menarasikan adil. Demokrasi modern yang sekarang terbangun hampir di seluruh negara di dunia, sebagai satu-satunya model yang dianggap mujarab sebagai alat rakyat, mau tidak mau, dijadikan sebuah landasan untuk keberangkatan dialektika kenegaraan selanjutnya, seperti naskah atas perempuan, gender ketiga, anak-anak, alam, dan lain-lain. Kumpulan kata benda liyan ini, jauh sebelum mereka mengalami derita diskriminasinya sampai dengan sekarang, pelacakannya ada pada sikap dan representasi pengetahuan Ayah atas mereka. Pada saat itu, Plato hidup dalam sebuah situasi dimana perempuan dapat kita sebut sekarang berada dalam situasi domestikasi, tak berada dalam peran-peran kenegaraan. Negara Yunani dalam idealitas Plato adalah yang juga memberikan kesempatan pengembangan potensi terbaik para perempuannya. Plato menghasratkannya dalam kata kunci ”filsuf ratu”—sebuah dedikasi bahwa perempuan memiliki kapasitas yang sama seperti halnya laki-laki dalam mengembangkan akalnya (meskipun kemudian, dilanjutkan dalam narasi, atas kekuatan perempuan yang lebih lemah daripada laki-laki). Kemungkinan lemah menyimpan banyak hipotesis: Apakah karena terbatas fisiknya? Terbatas waktu dan kesempatan karena proses pelayanan rumah dan pengasuhan anak-anak? Terbatas dan lemah karena siklus mensnya, kelahiran, nifas, menyusui, dan lain-lain soal kesehatan reproduksi? Terbatas karena secara genetik perempuan lemah akal? Saya kira, jika yang paling akhir yang menjadi diktum dia, Plato sungguh jahat. Sama saja dengan saya yang tak mau mengamini bahwa perempuan adalah manifestasi dari parsialitas kelelakian (Tulang rusuk? Pembuahan telur? Dll.). Tak ada satu pun jawaban atas pertanyaan di atas kecuali ada pada genealogi dan bagaimana kesadaran dan pengetahuan tubuh sosial (Sozialkoerper, meminjam Gugutzer) mengada sekarang. Keadaan tubuh sosial inilah yang membimbing apakah pengetahuan Ayah telah tak adil? Telah bias? Telah diskriminatif? Telah sengaja menganak-tirikan? Telah meliyankan? Menafsir Pengetahuan Ayah Tak hanya ruang domestik dan ruang publik yang disistematisasi dan dihierarkikan sebagai narasi kelas, gender tak ketinggalan. Kita tak bisa melacak atau menyimpulkan bagaimana sikap para Ayah atas perempuan dan minoritas seksual kecuali bahwa mereka sekarang dalam keadaan paling pinggir. Sebagai epistemologi pinggiran, feminisme, selama ini, tak lebih tak kurang merupakan tafsir kewaspadaan atas pengetahuan Ayah. Tafsirnya mewaspadai bagaimana urusan angka kematian ibu (AKI) melahirkan sebagai urusan perempuan, misalnya. Betapa tak adilnya. Para Ayah tentu tahu bahwa mereka lahir dari vagina-vagina ibu mereka. Dan urusan AKI, seharusnya, adalah urusan seluruh polis kalau begitu. Plato mungkin tak sedang menyarankan bahwa laki-laki, negarawan laki-laki, politisi laki-laki, untuk tak mengiyai atau tak peduli atas perihal ini, tetapi Ayah dari para ayah itu bisa jadi telah salah dipahami oleh anak-anak lelakinya! Jika Plato telah disalahpahami oleh anak-anak lelakinya sekarang, lalu bagaimana memulai percakapan? Saya kira ini adalah sebuah peristiwa yang sungguh elok dan indah, karena buku yang ditulis dua laki-laki ini, diminta dibedah oleh perempuan. Ini merupakan pakta penyerahan otoritas, tanggung-jawab, dan naskah etik yang amat jarang dilakukan oleh para Ayah. Ayah yang menyerahkan laman pengetahuannya untuk dibedah, dikritisi, didiskusikan oleh anak-anak perempuannya, seperti saya, adalah Ayah yang telah mengenal lebih dahulu apa pentingnya pengetahuan perempuan. Dari sini percakapan dimulai. Dari sini paradigma pengetahuan perempuan diletakkan, dibangun, dan kemudian dirawat dalam percakapan-percakapan komunalnya. Ini kemudian tak mengandaikan soal supremasi, tetapi soal pengetahuan yang lama tak terdokumentasi itu. Pengetahuan perempuan adalah pengetahuan yang keadaannya ada, dan harus kita akui bahwa dokumentasi, pencatatannya, genealogi, jejak dalam sejarah pengetahuan amat kurang. Keadaannya tak hanya ditentukan oleh raison d’etre, atau perihal eksistensinya, tetapi yang tak kalah penting adalah perihal pembahasaanya, perihal narasinya. Saya berangkat dari sebuah sikap: sedang tak memusuhi pengetahuan Ayah, sedang tak memusuhi Ayah—tetapi memusuhi ketakadilan, ketakelokan, ketakindahan, ketakugaharian, ketaksungguhan dalam diktum-diktum Ayah. Dan ini juga dimusuhi oleh Ayah, sesungguhnya. Tetapi bahwa Ayah telah memakai alat, yaitu bahasa, yang kemudian tak elok, adalah kebenaran yang boleh diungkapkan. Hasrat atas kebenaran bahwa Ayah telah menggunakan bahasa tak elok, dengan meliyankan perempuan, misalnya, merupakan hasrat yang kemudian tak boleh memusuhi harmoni, kebahagian, atau kehidupan itu sendiri. Pengetahuan feminisme juga tahu betul bahwa ia tak boleh menciderai kehidupan, meskipun atas nama kebenaran sekalipun. Kita tentu tak bisa sangsi bahwa perempuanlah yang pertama kali melahirkan kehidupan. Perempuanlah yang setia pada pelayanan atas kehidupan. Perempuanlah, hanya perempuanlah, yang di dalam perutnya menyimpan tabung-tabung kehidupan, rahim. Ini seperti bahwa seumur hidup perempuan, dalam pengetahuan, dilucuti oleh pengetahuan Ayah sebagai kata benda belaka. Dan sekarang perempuan melucuti para Ayah dalam kata benda yang sama. Saya melawan ini. Replika, mimikri, peniruan, penjiplakan metode, instrumen memang tak bisa saya hindari, karena demikian mendarah-dagingnya. Melawan praktik-praktik penggunaan bahasa tak adil ini bukan tak mudah. …

Tafsir Setyo Wibowo atas Richard Bach, Jonathan Livingstone Seagull dalam MPDN (2014: 7-23) Saya melawan penggunaan metafora hewan, binatang, alam dalam proses-proses penegasian sifat-sifat buruk manusia. Musang berbulu domba? Lemah bak terbangnya Camar, tak seperti Elang? Peminjaman dominasi, kompartmentalisasi, penisbian, kejijikan, keburukan perilaku manusia atas binatang-binatang adalah tindakan tak elok, tak indah, dus menciderasi elan kaloskagathos a la Platonian. Instrumen bahasa perlu mencari cara lain, diksi lain, membahasakan kelemahan, keburukan, kejahatan manusia dengan kosa kata yang tak meliyankan liyan yang telah liyan. Binatang misalnya, anjing misalnya, babi misalnya, camar misalnya. Atau tak terlalu menglorifikasi Elang misalnya, Garuda misalnya, dan lain-lain. Bumi, Alam, Binatang, Air, Tanah, Udara, sebagai sebuah entitas tak lagi memiliki eksistensinya dalam linguistik modern selain sebagai sasana, sumber daya. Dus, yang dibendakan! Saya ingin mengembalikan eksistensi mereka sebagai makhluk hidup. Pengusiran manusia-manusia atas kampung-kampung binatang, pohon, vegetasi, dll (pembabatan, pembakaran, monokulturasi hutan Sumatera, Kalimantan, Papua, misalnya); pengusiran manusia-manusia atas kampung-kampung air (pencemaran akut sungai Ciliwung, misalnya)—mengambil spirit jahatnya dari filsafat bahasa manusia yang membendakan ke-ada-an mereka. Bahkan, dari cara manusia berkata-kata, berbahasa, kejahatan paling pertama telah dilakukan, kalau begitu. Camar, apa adanya, adalah burung dengan keindahan dan potensinya yang tak perlu diperbandingan pada Elang, misalnya. Anjing! yang diperalat sebagai instrumen makian manusia Jawa memiliki kelembutan sikap, kesetiaan rasa, yang bahkan manusia kalah. Keadilan manusia, dapat dituntut, paling pertama, dari cara dia berbahasa. Dan pengetahuan Ayah, sayangnya tak cakap, tak elok, dalam menarasikan perihal binatang, perihal alam, perihal perempuan—kalau bukan eksistensi yang direduksi menjadi kata benda belaka. Dan kemudian kecelakaan berikutnya dimulai, yaitu, bias, stigma, diskriminasi, ketakadilan, pelecehan, kekerasan, bahkan pembunuhan. Kemudian episentrum ketakadilan menginduk pada pengetahuan Ayah yang tak mencukupi itu—karena tak melibatkan pengetahuan perempuan dan mereka yang telah semena-mena dibendakan. Pengetahuan Ayah kemudian terserak-serak, tak lengkap, dan tentu saja tak boleh universal. Pengetahuan Ayah tak cukup untuk menjelaskan bocornya lapisan ozon. Tak mampu menjelaskan tingginya fentisida (fenticide)—aborsi bayi perempuan di Cina karena kebijakan satu anak sejak 1979 (lebih menginginkan bayi laki-laki), dan lain-lain. Pengetahuan Ayah, ternyata parsial, maka dari itu, ia tak boleh dominan, ia tak boleh menjadi satu-satunya pegangan. Karena pengetahuan Ayah hanyalah mono-perspektif, tak multi-perspektif, tak inter-perspektif, bahkan bisa jadi tak intra-perspektif (pengetahuan minoritas seksual, gay misalnya). Sebagai pembelajar, perempuan selalu belia, terlalu muda, dan dia harus belajar dengan keras untuk mencerap pengetahuan sebelumnya (milik Ayah), mengekspresikan pengetahuannya sendiri, dan menjadikan perihal-perihal itu dalam pengetahuan atas ‘kebahagiaan’ dari Polis. Sebagai ibu, perempuan terlalu tua, terlalu tahu apa-apa, dan sering kekurangan waktu. Dan sebagai pemelihara kehidupan, Ayah terlalu muda dan kadang tak tahu apa-apa, sepertinya. Yang sering dilakukan Ayah adalah memburu kebenaran, dengan melakukan sistematisasi, kategorisasi, definisi, atas kehidupan dan perikehidupannya. Kadang, dan seringkali, Ayah tergelincir ketika melakukan saintifikasi kehidupan—yaitu merusaknya. Kita tentu bisa menjelaskan mengapa plastik memenuhi sungai Ciliwung? Atau menjelaskan naiknya suhu bumi dua derajad lebih tinggi dari sebelumnya karena hilangnya hutan yang dibuat menjadi pemukiman, industri monokultur, tambang, dan lain-lain. Dus, sumber daya! Semua menginduk pada pengejaran Ayah atas kebenaran ilmiah yang meliyankan kehidupan-kehidupan, kebahagiaan-kebahagiaan. Nestapa Tubuh Ayah Ada perihal yang menyedihkan dari pandangan Ayah atas tubuhnya sendiri, atas hasrat-hasratnya, atas erosnya, atas intimitas, atas ruang-ruang hormonal yang oleh Ayah dari para ayah, Plato, dianggap sebagai penganggu logos yang suci, mulia. Tak ada pemandangan yang lebih menyedihkan selain menyaksikan Ayah yang menolak hasratnya sendiri, hormonnya sendiri, kelaminnya sendiri. Ayah yang sungguh nestapa! Satire.

Plato’s The Republic (trans Benjamin Jowett, p. 31 & 42) Dari idea, dialektika, yang dibangun Plato, yang kemudian menjadi penjelas utama dalam buku ini, kemudian menjadi pengetahuan yang melahirkan teorisasi tubuh sosial yang kita warisi sampai sekarang, yaitu inferioritas tubuh atas otak, subordinasi kelamin oleh akal, dan lain-lain. Tubuh sosial yang merajalela ini berbasis wacana dan prasangka yang kemudian memisahkan secara rigid, secara getir, kenikmatan kehidupan. Dus, kebahagiaan. Yang kelamin, yang keringat, yang tubuh adalah yang cacat dan sebaiknya tak dibicarakan atau didiskusikan dalam traktat-traktat filsafat. Pengetahuan ini amat dekat dengan perempuan. Ketika pertama kali dia melakukan hubungan seksual, kemudian hamil, kemudian menyusui—kesemuanya berangkat dari praktik-praktik kebertubuhan yang intim. Dan tentu saja, amat nestapa, untuk kemudian diatur dalam dogma dan nomenklatur swarga. Saya tak bisa membedakan keindahan seorang ibu, atau seorang pelacur yang melahirkan anak-anaknya. Mereka, keduanya, memiliki perangkat dan peringkat keindahan yang spesifik menawan dan tak terpemanai. Nomenklatur dosa akan membagi, melakukan sistematisasi atasnya. Dus, tubuh sosial, tubuh privat, dan lain-lain yang diliyankan itu, berangkat dari afirmasi supremasi ideen yang oleh para Ayah diburu setiap harinya dalam perpustakaan-perpustakaan mereka. Tubuh-sosial (der soziale Koerper) adalah tubuh yang dibayangkan, diimajinasikan, didefinisikan oleh sebuah masyarakat-modern (Gesellschaft): sebuah corpus fictum atau corpus imaginatum, seperti yang dikenal dalam kitab dan hukum kenegaraan para Ayah. Melalui analogi ini manusia mencari imajinasi sosial dari tubuh yang tak menceraikan antara realitas daging dan realitas sosial. Tubuh kolektif melayani setiap individu sebagai cermin—dan dalam lukisan corpus fictum dari sebuah epos yaitu dimana budaya melakukan perjalanannya, baik secara biologis dan secara struktural dalam sistem hukum. Sehingga konsep tubuh sosial menyediakan jawaban-jawaban berupa pengetahuan tentang tubuh. Di “barat”, gambaran tentang corpus fictum ini sering dikaitkan dengan persoalan ruang dan waktu.

Perihal ini kemudian membangun komunikasi inter-intra komunitas (Gemeinschaft) yang melahirkan jejak-jejak definisi tubuh. Dalam jalur komunikasi ini fungsi-fungsi tubuh merupakan sub-bagian dan digerakkan oleh otak. Tesis ini yang kemudian membangun kedokteran modern, dimana tubuh adalah sekedar saja. Dia bukan pusat wacana. Karena pusat dalam kedokteran modern adalah otak. Definisi tubuh-kolektif ini tidak lepas dari resapan pandangan dunia “filsafat barat” atas naskah Ayah (baca: Plato) yang menaruh tubuh dalam inferioritasnya. Hal ini kemudian merembes dalam cabang-cabang keilmuan lain. Kedokteran tak bisa melepaskan diri dari pengaruh ini. Bahkan otak merupakan manifestasi supremasi logos spermaticos. Yang dijabarkan dengan metafora tubuh perempuan sebagai ladang, tempat dimana sperma merupakan benih yang digunakan dalam bercocok-tanam. Mitos ini tak lagi mitos, karena sebegitu ilmiahnya dalam ilmu kedokteran. Tubuh kolektif, dus, dilahirkan oleh memori kolektif tentang pandangan dunia atas tubuh yang dibangun, dikonstruksi, diyakini, diafirmasi, direproduksi, disirkulasi dalam struktur masyarakat tradisional/komunitas (Gemeinschaft). Ini kemudian memberikan definisi secara spesifik pada tubuh dalam fungsi-fungsi teknisnya, bagaimana tugas reproduksi bagi perempuan serupa hukum Kantian yang tidak bisa ditolak, dikritisi, atau didiskusikan. Korelasi antara tubuh sosial dan gender adalah bahwa setiap masyarakat modern dalam setiap epos selalu dan akan melahirkan definisi baru yang tidak lepas dari pengetahuan atas tubuh biologis yang statis itu. Sebagai contoh, setelah ratusan tahun dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan kedokteran, keributan diskursus dan lain-lain, bahwa hymen merupakan penanda dari keperawanan perempuan. Kebohongan ini berulang-kali dinarasikan sebagai sesuatu yang ilmiah padahal dia berangkat dari mitos keperawanan yang sangat maskulin. Kodifikasi kultural atas tubuh memiliki kekuasaannya yang tanpa batas dalam sistem pandangan dunia dan kepercayaan kebanyakan di dunia. Bagaimana kodifikasi tubuh ini secara kultural diafirmasi sebagai sesuatu yang statis, universal, dan diafirmasi dengan kuat sebagai bagian dari ritual. Konstruksi ini dapat dikenali dalam ritual-ritual peribadatan yang memisahkan antara tubuh laki-laki dan tubuh perempuan. Juga bagaimana kodifikasi tubuh ini kemudian mempengaruhi persepsi manusia-manusia modern terhadap tubuhnya sendiri. Dalam perjalanannya, tubuh-sosial yang dipersepsi oleh memori kolektif ini saling berkomunikasi dan mempengaruhi satu sama lain. Tesis-tesis tubuh ini melakukan perjalanannya, perjumpaannya, dan melakukan percakapan-percakapan. Dari percakapan itu, wacana-wacana dilahirkan. Dan sampai kepada setiap individu: apa, bagaimana, mengapa tubuhku? Alegori tubuh perempuan dalam dunia Ayah dicirikan dari bagaimana dia direpresentasikan dalam karya sastra, visual, dan seni musik—sebagai bagian penting yang mewakili ide dan konsep tentangnya. Alegori menyampaikan dan mentransmisikan pesan-pesan rahasia kepada para pemirsanya sebagai sesuatu yang misterius sekaligus mahal. Simbol ini merupakan retorika yang bersifat demonstratif dan mudah untuk disampaikan tanpa berkata-kata. Tubuh-kolektif dapat ditilik bagaimana Ayah mendefinisikan tubuh perempuan. Tetapi sebelumnya, Ayah telah berada dalam peti matinya sendiri, tatkala dia membunuh kelaminnya sendiri, tubuhnya sendiri, dan tak menjadikannya sebagai kekasih, seperti halnya kegilaannya pada akalnya. Tubuh secara alamiah dan ilmiah bukan lagi produk ilmu Biologi, tetapi dia merupakan fenomena sosial yang dikonstruksi oleh masyarakatnya, setelah sebelumnya dibius oleh para Ayah. Pergerakan tubuh dan bagaimana tubuh berinteraksi dengan tubuh lain merupakan pengetahuan sosial (Alkemeyer, 1943: 349). Debat atas tubuh-sosial dapat dirangkum secara sederhana sebagai berikut: bagaimana fondasi klasik tubuh dibangun oleh para sosiolog seperti Norbert Elias, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Erving Goffman, dan Harold Garfinkel. Kemudian disusul oleh teori gender seperti Judith Butler, Nancy Fraser dan kemudian oleh antropolog seperti Helmuth Plessner, Peter L. Berger, Thomas Luckmann, yang mendiskusikan tubuh mulai dari bentuk-bentuk manipulasi dari normatif sampai dengan ruang-ruang performatif. Model sosial dari pergerakan tubuh sebagai bagian dari sejarah tubuh sebagai yang teknis (Marcel, Mauss, Leontjew), sebagai yang norma dan peraturan (Simmel), sebagai peradaban (Elias), sebagai disiplin (Foucault) telah lengkap dituliskan. Definisi tersebut membantu memahami tubuh sebagai fenomena sosial kaitannya dengan pengetahuan Ayah. Sosiolog Perancis Marcell Mauss telah membangun sebuah interaksi “sosial-motorik” sekaitan dengan tubuh, dimana tubuh merupakan materialisasi budaya, seperti halnya teknik, alat-alat, mesin, dan alat bantu. Mauss melanjutkan bagaimana sesungguhnya perilaku tubuh bersumber dari aktivitas motorik jiwa (1989). Sedang Pierre Bourdieu menuliskan bahwa tubuh merupakan “habitus” dimana suara, proses biologis, secara implisit mengabarkan nilai dan kosmologi dari si pemiliknya (1987: 128). Dus, tubuh merupakan kosmologi utuh, merupakan etik, merupakan metafisik, merupakan politik yang saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Dengan ini juga daging merupakan bentuk lain dari sebuah pekerjaan berpikir. Tubuh dalam pandangan Bourdieu merupakan habitus yang menyusun peran-peran dasar sosial dari seseorang. Dilengkapi dengan peralatan ideologis dari teori feminis dan teori habitus dari Bourdieu, dapat diketahui secara eksplisit bagaimana reproduksi ketidakadilan sosial merupakan realisasi dari sosialisasi tubuh-sosial tersebut. Strukturisasi tubuh dimanifestasikan dengan jelas dalam sosialisasi tubuh-sosial, bagaimana tubuh individu (Individumkoerper) tidak mendapatkan tempatnya. Ketidakadilan ini berawal dari pemaksaan definisi tubuh-sosial atas tubuh individum. Tubuh-sosial ini disosialisasikan terutama oleh nilai, norma, kebijakan, hukum yang tersebar mulai dari ritual agama sampai dengan hukum kenegaraan warisan agung Ayah. Darinya juga disosialisasikan oleh aktor-aktor penting yang mewakili tubuh sosial, dalam hal ini, misalnya oleh iklan, oleh pemimpin agama, politisi, negarawan, pemimpin negara, dan lain-lain. Dan aktor-aktor sosial ini memainkan peran penting dalam reproduksi kekuasaan, baik yang adil maupun yang tak adil. Aktor-aktor sosial ini harus memiliki posisi yang penting dalam masyarakat sehingga pengaruhnya memiliki peran penting (Bittlingmayer, 2008: 56). Makna sosial dibangun dari bagaimana struktur sosial itu bertanggung jawab terhadap kelahiran kelas dan gender. Bahagiakah Ayah? Plato mengafirmasi kebahagiaan tatkala manusia telah melepaskan diri dari belenggu tubuh dan mencapai dunia ide, dunia dialektika. Makna tubuh kemudian, adalah makna yang rasional. Makna tubuh kemudian, bukanlah “pengalaman” atas kelahiran baru (geborgenheit). Geborgenheit tak melulu merujuk pada keamanan, tetapi juga kepenuhan, perlindungan, ketaklukaan, keintiman, kedekatan, ketenangan, kedamaian. Apakah kemudian kebahagiaan adalah segala sesuatu yang terjelaskan? Ataukah kebahagiaan adalah segala sesuatu yang terasakan? Dalam sehari-hari pencarian akan makna tubuh dapat ditemukan dalam identifikasi bagaimana perempuan berbeda, bagaimana laki-laki berbeda, bagaimana gender ketiga berbeda. Dan mereka didefinisikan tidak hanya dari fisik, hormon, atau kromosomnya, tetapi dari representasi (Darstellungen) dan interpretasi atas interaksi di antara mereka (Gildemeister, 2008). Interaksi, intimitas, ruang energi merupakan penanda paling kini dari definisi tubuh. Jika sebelumnya definisi merupakan kata benda, tetapi kini dia beralih menjadi kata kerja. Bagaimana proses berinteraksi antar jenis gender membangun definisi-definisi tersebut. Interaksi itu kemudian melahirkan ekspresi tubuh, bentuk tubuh, massa dan ukuran tubuh, dan lain-lain. Dan darinya juga dilahirkan prasangka, ketakutan, ketakpahaman, stigma, stereotipe, dan lain-lain atas dasar kejijikan, keanehan dan rasa malu. Dus, praktik kebertubuhan para Ayah telah dipinggirkan olehnya sendiri karena hasrat dan kehendaknya akan kebenaran, akan keagungan, akan kemuliaan. Bahagiakah Ayah kemudian? Tubuh-sosial merupakan manifestasi dari memori kolektif sebuah masyarakat yang kemudian membentuk habitusnya. Kemudian, mereka yang tidak berada dalam horizon definisi tubuh-sosial tersebut adalah apa yang disebut sebagai liyan. Liyan tak melulu mereka yang dipinggirkan, tetapi liyan adalah juga yang nampak jelas berada dalam ruang mayoritas, tetapi dia mengafirmasi definisi tubuh-sosial secara terpaksa. Liyan paling pertama adalah tubuh Ayah, kelamin Ayah. Cinta Ayah kemudian mengalami kegetirannya karena telah membunuh tubuhnya sendiri, hasratnya sendiri. Prasangka atas tubuh ini kemudian beroperasi pada tubuh-tubuh para liyan secara lebih opresif, yang kemudian direduksi sebagai sasana, wahana, sumber daya (perempuan, anak, alam, dan lain-lain). Pengalaman terburuk perempuan dalam sejarah peradaban adalah prasangka masyarakat atas seluruh keindahannya sebagai bagian dari iblis dan setan. Padahal keindahan tubuh perempuan adalah terberi. Perempuan tak mendesain wajahnya, payudaranya, pahanya, tubuhnya dalam sebuah rupa yang hendak menggoda para Ayah. Tubuh perempuan juga bukan kawanan kata benda penggoda, yang boleh semena-mena dieksploitasi dalam naskah-naskah agung para Ayah. Mereka, anatomi tubuh itu, keindahan itu, disana, ada, asasi, dan terberi. Daftar Pustaka: Alkemeyer, Thomas. 2008. Bewegung als Kulturtechnik. In Gerold Becker, Anne Frommann, Hermann Giesecke et al.(Hrsg.): Neue Sammlung. Jahrgang 1943, Heft 3, hal. 349. Bittlingmayer, Uwe H. 2008. Ungleich sozialisierte Körper: Soziale Determinanten der Körperlichkeit 10–11-jähriger Kinder. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie. Jahrgang 28, 2008, Heft 2, hal. 56. Bourdieu, Pierre. 1987. Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft- Suhrkamp, Frankfurt am Main. Hal. 128, französisch erschienen 1980. Gildemeister, Regine. 2008. Soziale Konstruktion von Geschlecht “Doing Gender”: Ein Überblick über gesellschaftliche Entwicklungen und theoretische Positionen. Wiesbaden: Gugutzer, Robert. Körperkult und Schönheitswahn-Wider den Zeitgeist. In Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Aus Politik und Zeitgeschichte. 18/2007. hal.4. Mauss, Marcel. 1989. Die Techniken des Körpers. Fischer, Frankfurt am Main. (Hrsg): Soziologie und Anthropologie 2. zuerst erschienen in Journal de Psychologie Normale et Pathologique. Band 32, Heft 3–4, 1935. Plato. The Republic An Electronic Classics Series Publication. Translated by Benjamin Jowett. English Department of The Pennsylvania State University. Accessed 20 Oct 2014. Wibowo, A Setyo & Haryanto Cahyadi. 2014. Mendidik Pemimpin dan Negarawan: Dialektika Filsafat Pendidikan Politik Platon Dari Yunani Antik Hingga Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Lamalera.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Pada Bulan Mei 2014 berbagai media internasional memberitakan kisah sedih dua anak perempuan berusia 14 dan 15 tahun yang diperkosa oleh sekelompok laki-laki, dibunuh dan jasadnya digantung di sebuah pohon di Desa Katra, Uttar Pradesh, India (http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Badaun_gang_rape). Rangkaian kisah tragis ini terjadi saat kedua anak tersebut dalam perjalanan pulang dari “toilet” di kebun dekat rumah mereka. Kasus ini menggemparkan India dan dunia internasional, terutama setelah foto kedua anak yang tergantung di pohon tersebar di dunia maya. Menurut seorang pejabat kepolisian India rata-rata terjadi sepuluh perkosaan per hari di Uttar Pradesh, sebuah negara bagian terpadat di India dengan jumlah penduduk 200 juta orang. Sebesar 60 persen dari kasus perkosaan tersebut adalah dampak dari ketiadaan fasilitas sanitasi mandi cuci kakus (MCK) di dalam rumah. Mengacu pada definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), fasilitas sanitasi yang memadai adalah “one that hygienically separates human excreta from human contact”, sedangkan buang air besar di tempat terbuka atau open defecation adalah “defecation in fields, forests, bushes, bodies of water or other open spaces” (sanitationdrive2015.org). Kekurangan fasilitas MCK tidak hanya terjadi di India. PBB memperkirakan sebanyak 2,5 miliar penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap MCK yang memadai dan 1,1 milyar atau 15 persen penduduk dunia mempraktikkan open defecation, 949 juta diantaranya adalah penduduk perdesaan. Setelah India, Indonesia menduduki posisi nomor dua dalam hal jumlah penduduk yang mempraktikkan open defecation, data tahun 2010 menunjukan 626 juta orang di India, diikuti 63 juta orang di Indonesia, 40 juta orang di Pakistan, 38 juta orang di Etiopia dan 34 juta orang di Nigeria (www.who.int). Kisah tragis yang menimpa dua anak perempuan di India, pernah pula terjadi di Indonesia. Hilda Winartasaputra dalam artikelnya “Open defecation must not be ignored”, menyatakan pada tahun 2012 seorang anak perempuan di Jawa Timur diperkosa saat ia dalam perjalanan pulang dari “toilet” di kebun dekat rumahnya (The Jakarta Post, 19 November, 2012). Penulis pernah mengalami ketiadaan fasilitas MCK yang memadai saat mengikuti program kuliah kerja nyata (KKN) di sebuah desa di Jawa Barat pada akhir 1980-an. Saat itu rumah yang saya tinggali selama dua bulan KKN tidak memiliki fasilitas MCK. “Toilet” berjarak 20 meter dari rumah dan terletak di tengah kebun dengan pepohonan tinggi. Toilet yang dimaksud adalah lubang di tanah dengan dua batu pijakan kaki di sisi kiri dan kanan lubang, tanpa saluran air. Sebagai pelindung, di sekeliling toilet didirikan bilik bambu setinggi pinggang orang dewasa, tanpa atap. Toilet tersebut adalah milik bersama. Setiap pengguna membawa air masing-masing yang didapatkan dari sumur terdekat. Saat toilet penuh dengan limbah manusia, maka toilet ditutup dengan tanah dan digali lubang lain untuk toilet baru. Tidak ada fasilitas penerangan. Pada malam hari pengguna toilet harus membawa senter masing-masing. Lokasi toilet yang agak terpencil menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pengguna. Di malam hari saya selalu bersama teman perempuan saat perlu ke toilet dan sebaliknya. Tidak ada kejadian buruk, namun selalu terselip perasaan tidak aman setiap kali pergi ke toilet. Apa boleh buat, tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Pada tahun 2013 saat saya mengunjungi desa lain di Jawa Barat, saya masih menemukan sebagian penduduk desa yang mengandalkan fasilitas MCK di tempat terbuka dan mengingatkan saya pada desa KKN lebih dua puluh tahun sebelumnya. Penduduk desa tersebut adalah bagian dari 63 juta penduduk Indonesia pelaku open defecation. Dalam artikel yang sama Hilda Winartasaputra menyatakan bahwa salah satu masalah utama praktik open defecation adalah penerimaan secara luas kebiasaan yang telah berlangsung lama dan telah berurat akar dalam kehidupan sehari-hari. Saya menemukan hal yang sama di dua desa yang saya sebutkan di atas, di mana keberadaan MCK di tempat terbuka dianggap “biasa” dan “diterima” dalam tatanan sosial budaya setempat. Fasilitas sanitasi dasar adalah bagian dari pembangunan manusia. Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) butir tujuh menggarisbawahi masalah kelestarian lingkungan, salah satu targetnya adalah menurunkan hingga setengah pada tahun 2015 proporsi penduduk tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi dasar. Mengacu pada data MDGs, Indonesia perlu meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar dari 24,8% pada tahun 1993 menjadi 62,41% pada tahun 2015. Data terakhir tahun 2011 menunjukkan proporsi 55,6%. Secara psikologis ketiadaan toilet di dalam rumah menimbulkan rasa stres, takut, malu dan terhina yang dialami perempuan setiap hari, juga membuat sebagian perempuan menderita secara fisik karena seringkali menahan buang air kecil dan besar terutama di malam hari. Dengan demikian masalah MCK bukan hal sepele. Kasus di Uttar Pradesh dan di Jawa Timur menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar masalah sanitasi, higiene, kesehatan, budaya dan kemiskinan, namun juga masalah keamanan dan keselamatan perempuan. Diperlukan kesungguhan pemerintah dan semua komponen masyarakat untuk memecahkan masalah ini. Tahap awal dengan membuang rasa sungkan atau kekhawatiran dituduh tidak sopan untuk berbicara secara terbuka masalah open defecation. Keberadaan sarana MCK yang memadai di tiap rumah dapat menjadi salah satu daya dorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lebih penting lagi menyelamatkan nyawa perempuan. Disampaikan pada peringatan Sumpah Pemuda, Auditorium Universitas Gunadarma 28 Oktober 2014 jam 9-13 Tulisan ini merupakan memoar perjalanan, semacam travelogue, yang tak hanya berisi narasi verbal tetapi juga narasi visual atas perjumpaan saya dengan anak-anak perempuan di Afrika pada Maret tahun ini. Sketsa-sketsa atas mereka telah digunakan sebagai cover buku antologi puisi penerbit KPPI. Tulisan ini hendak meruwat dan merawat naskah keadilan atas anak-anak perempuan—yang masih menjadi pekerjaan penuh risiko dan keniscayaan. Namaku Buumba Dalam bahasa Tonga, Buumba bermakna “berkabung”, Buumba adalah nama untuk anak perempuan. Saya menyeket Buumba pada hari pertama tiba di Ndola, Copperbelt, Zambia dalam rangka riset kepemimpinan anak perempuan di sekolah. Banyak anak-anak perempuan di seluruh dunia, setidaknya di Asia dan Afrika dan belahan bumi selatan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka kerap menjadi korban perdagangan anak dan eksploitasi seksual. Seperti nama Buumba, kita tak bisa sungguh-sungguh menyaksikan bahwa anak-anak perempuan akan dilahirkan, kemudian akan bahagia, kalau tidak pada usianya yang belasan tahun itu digadaikan keluarga menjadi pengantin belia atau menemui ajalnya tatkala disunat. Angka kematian anak-anak perempuan karena sunat (FGM-female genital mutilation) di Afrika sangat tinggi. Praktik ini masih ada di setidaknya di 27 negara Asia dan Afrika dan 125 juta perempuan terancam kesehatan dan nyawanya karena praktik mutilasi amat berbahaya ini. Di Zambia, tingkat melek huruf anak perempuan lebih rendah 15% dari anak laki-laki (dari usia 15-24 tahun) meskipun anak-anak perempuan tercatat paling rajin masuk sekolah (catatan UNESCO World Atlas of Gender Equality in Education). Zambia berada pada urutan kesebelas sebagai negara paling kurang berkembang di seluruh dunia. Irisan antara kemiskinan, HIV/AIDS dan praktik-praktik tradisional berbahaya, yaitu sunat perempuan merupakan ancaman serius bagi perempuan di Zambia. Anak-anak perempuan masih mendapatkan kesulitan untuk mengakses pendidikan, kesempatan ekonomi, fasilitas kesehatan dan kebebasan sosial. Hampir 94% kepemilikan tanah di Zambia hanya menjadi hak istimewa tetua tradisional (baca: pemimpin adat, yang adalah laki-laki). Hampir seluruh kepemilikan, pengolahan lahan pertanian-perkebunan dan ternak yang dilakukan perempuan tetap dalam kontrol laki-laki. Dan seluruh kontrol terhadap air dalam pengolahan lahan juga tidak di tangan perempuan. Baik di Zambia dan Indonesia, partisipasi perempuan dalam arena politik sangat rendah. Perempuan sangat sedikit dalam struktur eksekutif pemerintahan. Perempuan yang ingin menjadi politisi, laiknya di Indonesia, mendapat banyak hambatan, seperti struktur masyarakat yang masih patriarkis; kurangnya modal ekonomi; kapasitas kepemimpinan yang belum terolah dengan baik; kebijakan publik yang tidak mendukung keberadaan calon legislatif perempuan; relasi media dan perempuan yang masih buruk; beban domestik yang besar; dan lain-lain hambatan yang ditanggung perempuan sendirian. Struktur psikososial masyarakat global kita, bahkan, tidak hanya di negara-negara dunia ketiga, tetapi juga di negara-negara maju, perempuan masih harus menghadapi banyak kesulitan-kesulitan sosiobudaya untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai pemimpin. Ketika anak-anak perempuan kita mencoba mengungkapkan pendapatnya, ketika mereka salah, narasi psikososial cenderung memilih memperoloknya sebagai bentuk ketidakpercayaan kita bahwa mereka tak sungguh-sungguh sanggup mengambil peran utama dalam retorika politik. Bahkan, Margaret Thatcher, si perempuan besi itu, harus berlatih swara agar tidak cempreng, agar tidak jadi bahan tertawaan ketika dia pidato. Psikologi politik maskulin mau tidak mau harus dipelajari oleh perempuan dengan baik, jika dia ingin sukses memimpin. Iklim kepemimpinan model perempuan sesungguhnya juga belum banyak diterima oleh masyarakat perempuan sendiri. Perempuan, mau tidak mau, harus belajar menerima model-model yang dikembangkannya sendiri, jika tidak ingin ketinggalan. Baik laki-laki, perempuan dan minoritas seksual harus saling bergandeng-tangan untuk memberikan ruang bagi pilihan afirmatif atas model-model kepemimpinan di luar model maskulin yang mengakar kuat dalam dunia politik dunia. Salah satunya adalah dengan mendukung anak-anak perempuan kita. Tak ada cara selain selalu menyediakan tepuk tangan kita, untuk anak-anak perempuan kita, jika mereka pun salah dalam mengungkapkan ide-idenya. Bahkan dengan swara cempreng sekali pun. Tak mungkin akan ada pemimpin perempuan yang tangguh, tanpa anak-anak perempuan yang belajar mengembangkan kapasitasnya secara maksimal dengan seluruh dukungan kita. Meskipun demikian, kita masih harus tetap berkabung jika melihat angka-angka kemiskinan dan perdagangan anak-anak perempuan secara global. Kemiskinan merupakan penghambat utama bagi pendidikan anak-anak perempuan kita. Secara global 31% anak-anak perempuan harus drop-out dari pendidikan dasar karena kemiskinan (UN Report, 2013). Dan angkanya semakin tinggi untuk sekolah menengah dan lanjutan, apalagi tingkat universitas. Mengingat buruknya angka pendidikan anak-anak kita, tak ada yang lebih indah selain menyediakan pelayanan-pelayanan pengetahuan untuk mendukung pengembangan kapasitas mereka. Berkabunglah untuk anak-anak perempuan kita. Dalam pelayanan untuk peradaban yang adil, yang setara. Namaku Maluba Siapakah namamu? Kemudian gadis kecil di Sekolah Dasar Kalulushi, Zambia ini menjawab: “Namaku Maluba”. Maluba adalah Bunga. Anak-anak perempuan kita sering diberi nama sebagai Bunga. Tak hanya di Afrika, Asia, seperti juga Indonesia, banyak memberikan nama-nama bunga kepada anak-anak perempuan seperti Puspa, Kania, Melati, dan lain-lain. Nama bunga juga sering digunakan media cetak dan visual kita untuk merujuk anak perempuan korban perkosaan. Dan tulisan tentang Bunga juga kerap bukan tulisan yang empatik, kalau bukan perolokan atas kecabulan. Anak-anak korban perkosaan sering membesarkan bayinya sendirian. Terusir dari keluarganya, bahkan. Juga dari sekolahan. Sekitar 16 juta anak perempuan usia 15-19 tahun melahirkan setiap tahunnya di seluruh dunia. 95% kelahiran berasal dari negara-negara miskin dan sedang berkembang. Lebih dari 50% kelahiran tersebut berada di Afrika. Kehamilan di kalangan remaja adalah persoalan serius. Kelahiran dapat bermakna berkah atau musibah. Menjadi berkah tatkala dipersiapkan dengan baik. Menjadi musibah, tatkala kehamilan terjadi karena perkosaan, karena tidak mengetahui hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual kemudian menjadi kehamilan tak dikehendaki. Kehamilan dapat menjadi musibah, apabila kemudian dia mengakhiri masa depan seorang anak perempuan karena harus dikeluarkan dari sekolah atau diusir oleh keluarganya. Hampir 10% dari anak-anak perempuan di dunia adalah ibu pada usia 16 tahun. Dan angka tertinggi berada di Afrika dan Asia. Konteks setiap kehamilan remaja tidak sama. Dan kehamilan ini mengakibatkan dilakukannya banyak aborsi tak aman dan berbahaya. Sebanyak 14% aborsi terjadi pada usia 15-19 tahun. Dan ini membahayakan nyawa anak-anak perempuan kita. Bayi-bayi yang dilahirkan oleh remaja juga memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Meskipun Artikel 2 (1) dari CRC 1989 (Convention on the Rights of Child) menyatakan bahwa—“States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or status”—namun status dan ketidakadilan yang dihadapi anak-anak perempuan di dunia masih amat tinggi. Praktik-praktik tradisional seperti sunat perempuan, pengantin anak, pendidikan yang bias gender, sikap patriarkis dan kondisi politik budaya yang buruk membuat anak-anak perempuan kita menghadapi diskriminasi ganda. Maka dalam Beijing Platform 1995 ditekankan kembali pentingnya menekankan hak anak perempuan secara khusus karena proses marginalisasi yang tak mengenal ampun itu. Kerentanan anak perempuan tidak hanya disebabkan oleh konstruksi sosial atas peran mereka dalam masyarakat, tetapi lebih banyak juga dipicu posisi kuasa mereka dalam rumah orang tuanya, bagaimana anak-anak perempuan dalam sebuah unit keluarga tak dianggap penting atau berharga dibanding anak laki-laki. Tak heran jika aborsi janin perempuan (feticide) di Cina, India, Jepang bahkan, masih marak. Ini mengakibatkan hilangnya jutaan anak perempuan di belahan bumi Asia dan Afrika—karena FGM (pendarahan hebat akibat Female Genital Mutilation). Dunia sekarang sedang defisit anak-anak perempuan. Mereka telah dibunuh dengan sengaja oleh peradaban manusia. Relasi hubungan antara anak perempuan dan anak laki-laki juga amat berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain. Orang tua seringkali menginvestasikan lebih banyak energi, kapital, dan perhatian pada anak laki-laki karena berharap terlalu “besar” terhadapnya. Diskriminasi terhadap anak perempuan, sesungguhnya berawal dari diskriminasi terhadap anak laki-laki. Ketika peradaban meletakkan beban “agung” kepada anak laki-laki. Posisi ini membuat mereka harus “superior” yang kemudian secara psikologis sesungguhnya tidak sehat. Kemudian anak-anak perempuan dididik untuk tabah dan turut pada “inferioritas”. Datanglah ke kelas-kelas, maka akan kita jumpai anak-anak perempuan kita lebih banyak memilih diam, atau jika salah, menjadi perolokan seluruh kelas. Ini membuat anak-anak perempuan rentan akan kekerasan dan pelecehan. Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of Discrimination against Women) 1979 merupakan muara penyelamat atas seluruh tindakan peradaban yang tak waras dan tak adil itu. Instrumen hukum ini kemudian melarang FGM dan child bride yang banyak menimpa anak-anak perempuan Asia dan Afrika yang dijual keluarganya menjadi pengantin. Bayangkan seorang anak perempuan yang menjadi janda pada usia 12 tahun di sub-sahara Afrika? Bukankah dia seharusnya berada di sekolah? Bukankah dia seharusnya dalam perlindungan aman orang tua? Bukankah dia seharusnya bermain dengan teman-temannya? Bukankah dia seharusnya sedang senang belajar dan senang bermain? Bukankah dia seharusnya masih menjadi kanak? Pengantin anak di Afrika dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga sebuah unit keluarga menjual anak-anak perempuannya untuk dapat sekadar makan nsima (sejenis nasi jagung). Dalam diskriminasi gender kita perlu juga mencurigai rentang usia—mulai dari dia berupa janin, bayi, anak-anak, remaja, usia produktif, dan lansia. Perempuan dalam semua rentang usia itu mengalami lingkaran kekerasan yang bahkan tak bisa dihentikan sepanjang hidupnya. Apabila dia adalah seorang anak perempuan, kemudian dia dapat menjadi korban perkosaan ketika remaja, kemudian dia dapat menjadi korban dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan seterusnya. Dalam rentang usia pada tingkat mana pun, mereka bisa saja mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan sejak dia dalam kandungan ibunya. Status anak-anak perempuan kita, bahkan, ditentukan sejak dia terdeteksi berjenis kelamin perempuan dalam perut ibunya. India telah melarang baby-scanner di beberapa pelosok desanya untuk mencegah tingginya angka aborsi bayi perempuan. Takdir anak-anak perempuan kita, ancaman yang mengintai anak-anak perempuan kita, terbit sejak dia terdeteksi berjenis kelamin perempuan. Status “perempuan” adalah sebuah status yang tak sungguh-sungguh aman, pada akhirnya. Namaku Busiku