|

Namaku “Busiku”, demikian anak perempuan ini bermakna “malam” dalam bahasa Bemba, bahasa lokal di Zambia. Raut mukanya tidak seceria anak-anak laki-laki yang bermain di sekitarnya pagi itu. Bias dan kekerasan atas anak-anak perempuan masih cukup tinggi di dunia. Bias atas pilihan memiliki bayi laki-laki hampir dapat ditemukan di semua negara mulai dari Afrika utara dan Asia terutama di India dan China. Kematian bayi dan anak perempuan lebih tinggi daripada anak laki-laki, terutama disebabkan oleh kebijakan satu anak di China dan rentannya keluarga miskin di India yang memutuskan lebih memilih memiliki anak laki-laki karena tingginya biaya memelihara anak perempuan—pada saat penyerahan dowry. Kematian bayi perempuan semakin tinggi sejak tahun 1980an sejak digunakannya scan ultrasound untuk mendeteksi jenis kelamin bayi dalam kandungan. Akhirnya banyak digugurkan bayi-bayi perempuan, karena secara kultural dan secara ekonomis lebih menguntungkan memiliki bayi laki-laki. Diskriminasi kelahiran ini memicu hilangnya sekitar 100 juta bayi perempuan dunia—pernyataan apokaliptik dari Amartya Sen (peraih hadiah Nobel dari India). Bahkan pendidikan terhadap anak-anak perempuan yang kemudian menjadi ibu bagi bayi-bayi baru tetap tak bisa mengubah pandangan ibu-ibu baru ini untuk lebih memilih memiliki anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Seringkali pilihan untuk mengaborsi bayi perempuan dalam sebuah unit keluarga mendapat persetujuan dari sang ibu sendiri karena begitu inginnya mendapatkan “piala peradaban”, sebagai yang melahirkan anak laki-laki. diskriminasi gender berjenjang yang dilakukan oleh ibu terhadap bayi perempuannya tidak bisa dipisahkan dari glorifikasi peradaban atas anak laki-laki. Baik ibu yang berpendidikan maupun yang tak, terutama di India dan China, dan beberapa kasus di Jepang, lebih memilih memiliki bayi laki-laki ketimbang perempuan. Hal ini diperparah oleh kebijakan satu anak di China yang dimulai tahun 1979, maraklah kemudian aborsi bayi perempuan. Seringkali dikatakan bahwa mayoritas penduduk dunia adalah perempuan. Pernyataan ini sama sekali tak bisa dianggap benar. Situasi di Eropa dan Amerika utara rasio kurang lebih antara perempuan dan laki-laki adalah 1.05 dan 1.06. Sedang di Afrika, Asia Selatan dan Barat, juga China, rasio perempuan lebih rendah daripada laki-laki yaitu 0.94. Hal ini disebabkan oleh sunat perempuan (Afrika) dan aborsi janin perempuan (Asia). Persoalan paling besar di sub-sahara Afrika adalah kemiskinan dan kelaparan yang membuat anak-anak perempuan rentan. Hal ini diperparah dengan perubahan iklim dan pemanasan global yang mengubah wajah pertanian yang tak lagi bisa diprediksi untuk menjamin ketahanan pangan di Afrika. Berbeda dari Afrika yang gersang dan terkena dampak paling buruk dari perubahan iklim, Asia Tenggara dan Asia pada umumnya justru dipicu oleh keberadaan teknologi, seperti baby-scanner yang kemudian melahirkan percepatan aborsi janin perempuan karena preferensi tradisi atas bayi laki-laki (gendercide). Secara global dunia defisit anak perempuan sebesar 6% (UN Report) terutama di Asia Selatan, Asia Barat, dan China. China sendiri sekarang kehilangan sekitar 50 juta anak perempuan. Bahkan sekarang, mereka harus mengimpor “istri” bagi calon-calon ayah di China dari negeri tetangga, seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma, dan lain-lain. Menurut Bank Dunia di Malawi dan Zambia yang saling berdekatan secara geografis, hanya sekitar 27% anak perempuan terdaftar di sekolah dan 13% saja yang ikut bersekolah. Meskipun Malawi memiliki presiden perempuan yang cukup tangguh seperti Joyce Banda, tetapi ini tak mengubah persepsi masyarakat bahwa pendidikan untuk anak perempuan adalah penting. Mulai dari kelahirannya, kemudian pendidikannya, dan pernikahannya, anak-anak perempuan kita tak sungguh-sungguh berada di tempat yang aman dan adil bagi peri kemanusiaannya. Karena hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia. Maka negara bertanggung-jawab atas perihal ini. Bahkan di desa-desa di negara-negara Afrika, anak-anak perempuan sangat sedikit yang masuk sekolah: dari enam anak laki-laki hanya ada satu anak perempuan yang sekolah. Anak-anak perempuan banyak yang drop-out dan gagal mengikuti ujian. Bodil Rasmusson dari SIDA Lund University menekankan bahwa kelahiran CRC (Convention on the Rights of Children) harus menjamin hak-hak anak perempuan untuk mendapatkan pendidikannya sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar selain perlindungan dan partisipasi anak (provision, protection, and participation). Namun demikian kita tak bisa lagi menyangkal atas tingginya angka aborsi, tingginya angka drop-out anak-anak perempuan, dan kemudian menetapkan diri untuk terus bekerja keras menghalau kekerasan dan pembunuhan sistematis atas anak-anak perempuan kita. Anak-anak perempuan kita adalah juga “piala peradaban”, sama emasnya dengan anak laki-laki kita.

Chingola Zambia 27 Maret 2014. Membaca laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) selama tiga tahun terakhir terlihat kualitas demokrasi yang masih rendah. Indikasi paling menonjol, meningkatnya kasus kekerasan di berbagai wilayah Indonesia, baik dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tindakan anarkis dan main hakim sendiri, maupun oleh aparat pemerintah dan penegak hukum berupa tindakan represif dan otoriter. Akibatnya, demokrasi belum banyak membawa keadilan, kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat seperti dijamin dalam Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Hal itu jelas mengindikasikan adanya kesenjangan (diskrepansi) antara tuntutan demokrasi berupa nilai-nilai keadaban publik yang luhur dan perilaku demokrasi yang cenderung tidak beretika sebagaimana dipertontonkan secara nyata, baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat luas. Perilaku kekerasan mencakup makna yang amat luas, di dalamnya ada bentuk khusus, yaitu kekerasan terhadap perempuan (disingkat KTP). Data kasus KTP di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat drastis. Jika tahun 2012 ada lebih 600 kasus, maka tahun 2013 tercatat 992 kasus, yang dominan adalah kasus KDRT sebanyak 372 kasus dan kasus kekerasan dalam pacaran berjumlah 59 kasus (data resmi LBH APIK Jakarta). Sebuah peningkatan jumlah yang signifikan dan mengerikan. Tapi, bagaikan gunung es, kasus yang terdata hanya sedikit sekali. Itupun bukan data dari lembaga negara, melainkan dari NGO yang concern pada isu perempuan. Ketiadaan data membuktikan betapa negara masih abai, dan belum serius menangani kasus KTP, padahal dalam berbagai dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, KTP dinyatakan sebagai kejahatan HAM yang sistemik dan berdampak luas. Bentuk KTP secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori: kekerasan di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga). KDRT dapat pula dibagi ke dalam empat jenis: penganiayaan fisik, seperti tamparan, pukulan, tendangan; penganiayaan psikis, seperti ancaman, hinaan, cemoohan; dan penganiayaan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Jenis keempat adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah material kepada isteri atau mengontrol uang belanja. KDRT merupakan masalah yang sangat kompleks, dan jumlah kasusnya amatlah besar. Tapi, karena kejahatan ini terjadi di dalam rumah tangga sehingga seringkali sulit dipantau dan kemudian terabaikan. Yang lebih menyedihkan, ada anggapan bahwa KDRT hanyalah urusan internal keluarga, dan merupakan aib jika dibicarakan dengan orang luar. Akibatnya, KDRT menjadi sesuatu yang dipandang lumrah di masyarakat. Merespon anggapan sesat ini, dalam Konferensi Internasional di Wina muncul semboyan “the personal is political.” Persoalan pribadi sekali pun kalau membawa bahaya bagi orang banyak, harus dibawa ke ruang publik. Tujuannya, menghindarkan orang lain mengalami bahaya dan penderitaan serupa. Menarik untuk dicermati, pelaku KTP dari 992 kasus yang disebutkan di awal, ternyata bukan orang biasa, melainkan terdapat juga aparatur negara yang seharusnya berkewajiban melindungi masyarakat. Terdapat 14 kasus yang pelakunya aparatur negara: TNI dan Polri, serta pejabat dari institusi lain. Bentuk KTP yang dilakukan aparatur negara cukup beragam, seperti ingkar janji, perkosaan, penelantaran ekonomi, perselingkuhan, dan penganiayaan fisik. Fatalnya, proses hukum ke-14 kasus tersebut berjalan sangat lambat, ada banyak faktor berkelindan di dalamnya, seperti kurangnya sensitivitas gender dalam proses penyidikan, selain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Masalah lain yang dihadapi, minimnya rujukan hukum bagi kasus KTP ini. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur dua jenis kekerasan seksual terhadap perempuan yang masuk ranah tindak pidana yaitu perkosaan dan pencabulan, padahal ada begitu banyak jenis KTP. Betul, sudah ada UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Perlindungan Anak, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun implementasinya masih berjalan tertatih-tatih. Bahkan, sebagian Aparat Penegak Hukum (APH) belum tahu keberadaan undang-undang tersebut, apalagi implementasinya. Selain terkait materi hukum, masalah terkait struktur hukum dan budaya hukum juga masih sangat kuat. Tidak jarang korban harus berhadapan dengan aparatur yang sinis, tidak ramah dan cenderung membela pelaku serta menyalahkan korban. Tambahan pula, budaya hukum patriarkal yang masih kental membuat korban enggan dan sangat malu untuk melapor. Alih-alih mereka dilindungi dan diperlakukan sebagai korban yang memerlukan welas asih dan dukungan, malah mereka mendapat cemoohan serta stigma sebagai perempuan nakal dan tidak taat aturan. Begitu pula proses penyidikan dalam kasus kekerasan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual. Laporan korban cenderung tidak dipercayai bahkan seringkali penyidik mencurigai dan menyalahkan korban. Lebih parah lagi, korban justru dipersalahkan sebagai pemicu kekerasan. Akibatnya, dalam berbagai kasus kejahatan perkosaan, penyidik dan juga publik masih cenderung menganggap perkosaan sebagi bentuk hubungan wajar atas dasar suka sama suka. Ini sangat mengerikan! Kesimpulannya, sangat perlu membangun sistem hukum yang adil (fair trial) sehingga siapa pun yang menjadi korban kekerasan akan terpenuhi haknya memperoleh proses peradilan yang adil. Sebaliknya, siapa pun pelaku kekerasan terhadap perempuan akan diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law). Bukankah keadilan sosial merupakan tujuan utama dari Pancasila, landasan pijak kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Akhirnya, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Se-dunia (International Women’s Day) tanggal 8 Maret, kami kelompok perempuan yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Korban Kekerasan Terhadap Perempuan memilih tema sentral, “Akhiri Kekerasan Sekarang Juga!” Perempuan Indonesia, sebagai warga negara penuh dan sebagai manusia seutuhnya berhak hidup damai dan sejahtera, tanpa kekerasan dalam bentuk apa pun agar mereka dapat menyumbangkan partisipasi dan kontribusinya yang positif dan konstruktif secara optimal dalam seluruh bidang pembangunan bangsa. Selamat Hari Perempuan. Jakarta, Maret 2014 Sebuah perhelatan besar berupa konferensi internasional diadakan oleh Bibliotheca Alexandrina bekerjasama dengan sejumlah Non Government Organization (NGO) yang concern pada isu perempuan dan anak, seperti MADA Foundation, serta NGO berbasis hak asasi manusia. Konferensi ini mengambil tema pokok Menuju Ijtihad Baru Hak Asasi Perempuan, berlangsung selama dua hari penuh, tanggal 10-11 Maret 2014, bertempat di Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Mesir. Sebuah perpustakaan tertua dengan bangunan modern, didirikan sekitar abad ke-3 sebelum Masehi oleh walikota Athena, terletak di tepi pantai Alexandria, kota terbesar kedua setelah Cairo di Mesir. Tahun 1994 ketika penelitian disertasi di Cairo, saya sering bolak-balik ke Alexandria dan tampaknya kota ini tidak banyak berubah, walau terjadi revolusi Arab Spring, tetap menjadi kota terbersih di Mesir dan selalu dipuja sebagai kota bercorak Eropa. Hadir sekitar 200 feminis Muslim, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Peserta datang dari berbagai belahan dunia, kebanyakan datang dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Saya sendirian mewakili Indonesia di forum ini. Sejumlah ulama ternama pun hadir, antara lain mewakili lembaga fatwa Al-Azhar, Mesir, Arab Saudi, Tunisia, Nigeria, Maroko, Sudan, Kuwait, Yaman, Irak, Uni Emirat Arab, Yordania, Palestina dan Lebanon. Beberapa cendekiawan tercatat, seperti: Dr. Ismail Serageldin, Dr. Assem Hefny, Dr. Amr al-Wardany (Daar al-Iftaa), Dr. Magdy Ashour (advisor of Grand Mufti Egypt), Dr. Muhammad Salem (Senior Lecturer of Azhar Univ. Egypt), Dr. Muhammad Naguib Awadein (Professor of Sharia, Cairo Univ). Peserta lain adalah Dr. Muhammad Arnaut (Professor at Al-Bayt Univ Jordan; Dr. Ibrahim Al-Bayumi (Egypt); Dr. Suhayla Zain (Saudi Arabia); Dr. Muhammad Abu Zaid (Azhar University); Dr. Zaki al-Milad (Saudi Arabia). Secara umum, semua peserta menyerukan perlunya menawarkan ijtihad alternatif, ijtihad baru yang lebih kondusif bagi upaya memajukan peradaban Islam, khususnya terkait pemenuhan hak asasi perempuan, relasi gender yang adil dan peningkatan kedudukan perempuan dalam Islam, baik dalam ranah keluarga maupun dalam ranah publik. Semua sepakat perlunya membuka akses dan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah secara luas dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana saudara mereka laki-laki. Saya yakin, hanya dengan cara itulah kita dapat mengangkat kemuliaan dan kejayaan Islam sebagai agama yang peduli dan sangat berpihak pada kemaslahatan dan kemanusiaan. Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan. Semoga hal ini menjadi isyarat kebangkitan kembali peradaban Islam yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan untuk semua manusia, tanpa membedakan gender dan jenis kelamin! Salah satu tujuan konferensi, merumuskan Deklarasi Iskandariyah (Alexandria) yang akan menjadi panduan Islami bagi upaya pemenuhan hak asasi perempuan di dunia Islam, membangun kesetaraan gender dan kerja-kerja pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan dan upaya-upaya membangun interpretasi agama yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan sekaligus ramah terhadap perempuan. Saya beruntung hadir di konferensi para feminis Muslim kali ini, yang berbeda dari berbagai konferensi sebelumnya mengingat jumlah pesertanya kebanyakan laki-laki. Pesertanya lebih banyak ulama dan cendekiawan laki-laki dan berasal dari negara-negara Arab yang selama ini dikenal tertutup terhadap isu kesetaraan gender dan upaya pemberdayaan perempuan. Selain itu, isu-isu perempuan yang dibahas pun amat luas menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti, konsep-konsep fundamental tentang posisi perempuan dalam Alquran, sistem keluarga dan perundang-undangannya, perempuan dalam ranah publik mencakup politik, hukum, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan sains, serta isu-isu kontemporer masyarakat Muslim. Menarik dijelaskan, peserta perempuan dalam forum dunia ini meski diadakan di negara Islam dan juga mengambil tema tentang perempuan Muslim, tidak semuanya memakai tutup kepala. Yang memakai tutup kepala pun, bentuk dan modelnya amat beragam, sebagian menutupnya dengan kerudung ketat sehingga tidak tampak sehelaipun rambutnya. Beberapa menutup kepala dengan topi yang modis, bagian telinga dan leher tetap terbuka sehingga terlihat anting-anting dan syal melilit di leher. Sebagian lagi hanya menutup bagian belakang kepala, sementara bagian depan terlihat rambutnya menyembul. Busana pun sangat bervariasi, sebagian mengenakan blus dan rok setengah lutut yang dipadu dengan sepatu bot panjang dan berhak tinggi. Sebagian lagi memakai celana jins ketat dengan blus pendek sehingga bagian pinggul terlihat jelas lekuknya. Sebagian lagi memakai abaya longgar khas Arab. Tidak sedikit yang memilih busana terbuka, berbentuk blus dan rok atau celana panjang tanpa tutup kepala. Rambutnya dibiarkan lepas tergerai di pundak. Keberagaman busana bukan hanya milik perempuan, busana peserta laki-laki pun cukup bervariasi. Sebagian memakai stelan jas lengkap dengan dasinya, sementara dari Iran tidak suka pakai dasi. Ulama dari Mesir umumnya memakai baju panjang lengkap dengan topi khas Mesir. Ada juga yang hanya memakai celana jins dan kaos tebal. Peserta dari Saudi semua memakai tutup kepala lengkap berupa sorban warna putih dan mahkota segi empat. Jadi, yang menutup kepala itu bukan hanya perempuan. Saya memilih blus panjang dan rok panjang dari batik atau tenun ikat sebagai ciri khas Indonesia dipadu dengan kerudung warna cerah sesuai iklim tropis Indonesia. Saya bangga memperkenalkan diri sebagai Muslimah Indonesia dengan keunikannya, baik dari aspek busana, maupun dari aspek pemahaman keislaman, khususnya dalam konsep relasi gender. Saya perhatikan, semua peserta berbaur jadi satu, baik dalam forum maupun di luar forum, seperti ketika makan dan istirahat, tanpa mempersoalkan busana, gender dan bangsa. Para ulama laki-laki tidak terlihat enggan duduk berdampingan dengan perempuan yang berpakaian terbuka tanpa tutup kepala. Laki-laki dan perempuan berbaur jadi satu, tanpa sekat dan pemisahan seperti di masjid atau di aula kampus UI (Universitas Indonesia). Ada rasa saling menghormati dan mengapresiasi sesama peserta. Inilah hakikinya konsep kesatuan umat dalam Islam. Yang utama adalah semua sepakat tentang rukun iman dan rukun Islam. Meski dalam implementasinya selalu dijumpai riak-riak perbedaan antara satu kelompok dan kelompok lain. Perbedaan itu muncul karena hasil ijtihad. Namun, semua masih mengakui Islam, berbeda interpretasi atau pemahaman tidak harus membawa seseorang keluar dari Islam. Hal menarik lainnya dari forum ini adalah kehadiran sejumlah pemuda calon ulama dari Al-Azhar, Cairo. Mereka mengenakan pakaian seragam kebesaran ulama berupa baju abaya hitam dipadu dengan topi khas Mesir berwarna putih dengan pinggiran warna merah. Ide menghadirkan calon ulama ini perlu diapresiasi karena hal itu sangat penting untuk membuka mind set dan wawasan mereka sehingga kelak menjadi ulama yang mampu merespon isu-isu kontemporer di dunia Islam, terutama terkait kesetaraan gender. Hanya dengan cara itulah Islam akan fungsional sebagai hudan wa rahmatan dalam hidup umat Islam. Oh ya, perlu juga saya informasikan, di forum ini beberapa peserta dan panitia perempuan beragama Kristen Koptik dan berjilbab ketat. Sepintas sulit membedakan mereka dengan perempuan Muslim karena model busana dan jilbabnya serupa. Saya pun mengetahui setelah berbincang panjang dengan mereka. Subhanallah, Maha suci Allah, begitu beragamnya manusia dan hanya Dialah berhak memutuskan siapa di antara hamba-Nya yang benar. Tugas kita sebagai hamba hanyalah berfastabiqul khairat, berkompetisi melakukan amal-amal shalih sesuai dengan keyakinan masing-masing, jangan saling mengganggu, apalagi menghakimi sesama. Namun, berusahalah untuk saling membantu dan bekerjasama merajut perdamaian, kebaikan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Isu hangat dalam forum ini adalah ketika Dr. Nevin Reda, Profesor dalam bidang studi keislaman di Universitas Toronto, Canada menyampaikan paparannya tentang ijma kontemporer tentang ayat-ayat poligami. Dengan bahasa Arab yang fasih dia menjelaskan pemaknaan baru sejumlah kosakata dalam Alquran, dia berargumen betapa ayat-ayat terkait poligami mengandung makna yang amat mendorong umat Islam agar memperhatikan prinsip keadilan dan terjalinnya hubungan cinta kasih yang intens di antara seluruh anggota keluarga karena itu poligami menjadi suatu yang tidak relevan dalam kondisi masyarakat modern. Tentu saja sejumlah peserta, khususnya laki-laki mendebat dia dengan sengit, tetapi dengan cara yang lembut memukau dia mampu membuat para penantangnya terdiam tak berkutik. Isu lain yang menghangat adalah terkait isu undang-undang keluarga. Faktanya, sejumlah negara Islam sedang melakukan upaya reformasi undang-undang perkawinan atau keluarga. Negara Maroko dan Tunisia dianggap berhasil dalam reformasi undang-undang keluarganya sehingga menjadi ikon undang-undang yang progres di negara Islam. Kedua negara tersebut sangat memerhatikan hak-hak perempuan dan anak dalam undang-undang keluarga. Di antara pasal yang progres dalam undang-undang perkawinan Tunisia adalah larangan poligami, dan jika seseorang berpoligami maka dia dituntut oleh pengadilan dengan hukuman denda berupa uang sebanyak 240.000 malin dan hukuman penjara minimal 5 tahun. Seluruh peserta sepakat perlunya mendorong upaya reformasi dengan melahirkan ijtihad baru terkait relasi suami-isteri, serta hak dan kewajiban keduanya dalam kehidupan keluarga. Saya diminta menjelaskan pengalaman mengusung counter legal draft dari Kompilasi Hukum Islam (1991). Sebagaimana diketahui, tahun 2004 tim kami merumuskan suatu draf alternatif hukum perkawinan dengan paradigma kesetaraan gender. Draf undang-undang perkawinan yang kami tawarkan tersebut dibangun di atas lima prinsip dasar yang seharusnya menjadi landasan perkawinan Islam. Pertama, prinsip mitsaqan galiza, komitmen kuat untuk membentuk keluarga; kedua, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang yang tak bertepi); ketiga, prinsip musawah, kesetaraan, saling melengkapi dan melindungi; keempat, prinsip mu`asyarah bil ma`ruf (pergaulan yang sopan dan penuh nilai-nilai keadaban), baik dalam relasi seksual maupun dalam relasi sosial; dan kelima, prinsip monogami. Peserta sangat mengapresiasi ijtihad yang kami lakukan dan berharap agar draf kami dapat dijadikan acuan reformasi undang-undang perkawinan di berbagai negara Islam. Mereka pun mengatakan, upaya ijtihad yang kami lakukan itu berpahala. Sebab, dalam hadis Nabi saw disebutkan, barang siapa berijtihad mendapatkan dua pahala jika ijtihadnya benar, tapi jika ijtihadnya salah tetap mendapatkan satu pahala. Jadi, berijtihad itu tidak pernah sia-sia, pasti ada pahalanya karena telah mengerahkan tenaga untuk berpikir keras dan melakukan kerja-kerja intelektual dengan sungguh-sungguh. Yang perlu diperhatikan adalah tujuannya. Tujuan ijtihad semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah swt. Hasil ijtihad itu diharapkan membawa kemashlahatan bagi umat manusia. Bukan untuk mendapatkan popularitas, penghargaan, apalagi mendapatkan keuntungan material. Konferensi ini akhirnya memproklamasikan sebuah deklarasi yang disebut Deklarasi Alexandria. Isinya menjelaskan prinsip-prinsip Islam tentang hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, kesetaraan gender dalam semua bidang kehidupan: baik di ranah keluarga maupun ranah masyarakat, dan mencakup berbagai aspek, seperti, sains, teknologi, ekonomi, politik, hukum dan pendidikan. Diharapkan agar deklarasi ini menjadi landasan pijak bagi kerja-kerja feminis Muslim di seluruh dunia, demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan basis kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Alexandria, Mesir 11 Maret 2014

Siapakah namamu? Kemudian gadis kecil di Sekolah Dasar Kalulushi, Zambia ini menjawab: “Namaku Maluba”. Maluba adalah Bunga. Anak-anak perempuan kita sering diberi nama sebagai Bunga. Tak hanya di Afrika, Asia, seperti juga Indonesia, banyak memberikan nama-nama bunga kepada anak-anak perempuan seperti Puspa, Kania, Melati, dan lain-lain. Nama bunga juga sering digunakan media cetak dan visual kita untuk merujuk anak perempuan korban perkosaan. Dan tulisan tentang Bunga juga kerap bukan tulisan yang empatik, kalau bukan perolokan atas kecabulan. Anak-anak korban perkosaan sering membesarkan bayinya sendirian. Terusir dari keluarganya, bahkan. Juga dari sekolahan. Sekitar 16 juta anak perempuan usia 15-19 tahun melahirkan setiap tahunnya di seluruh dunia. 95% kelahiran berasal dari negara-negara miskin dan sedang berkembang. Lebih dari 50% kelahiran tersebut berada di Afrika. Kehamilan di kalangan remaja adalah persoalan serius. Kelahiran dapat bermakna berkah atau musibah. Menjadi berkah tatkala dipersiapkan dengan baik. Menjadi musibah, tatkala kehamilan terjadi karena perkosaan, karena tidak mengetahui hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual kemudian menjadi kehamilan tak dikehendaki. Kehamilan dapat menjadi musibah, apabila kemudian dia mengakhiri masa depan seorang anak perempuan karena harus dikeluarkan dari sekolah atau diusir oleh keluarganya. Hampir 10% dari anak-anak perempuan di dunia adalah ibu pada usia 16 tahun. Dan angka tertinggi berada di Afrika dan Asia. Konteks setiap kehamilan remaja tidak sama. Dan kehamilan ini mengakibatkan dilakukannya banyak aborsi tak aman dan berbahaya. 14% aborsi terjadi pada usia 15-19 tahun. Dan ini membahayakan nyawa anak-anak perempuan kita. Bayi-bayi yang dilahirkan oleh remaja juga memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Meskipun Artikel 2 (1) dari CRC (Convention on the Rights of Child) 1989 menyatakan bahwa—“States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or status”—namun status dan ketidakadilan yang dihadapi anak-anak perempuan di dunia masih amat tinggi. Praktek-praktek tradisional seperti sunat perempuan, pengantin anak, pendidikan yang bias gender, sikap patriarkis dan kondisi politik budaya yang buruk membuat anak-anak perempuan kita menghadapi diskriminasi ganda. Maka dalam Beijing Platform 1995 ditekankan kembali pentingnya menekankan hak anak perempuan secara khusus karena proses marginalisasi yang tak mengenal ampun itu. Kerentanan anak perempuan tidak hanya disebabkan oleh konstruksi sosial atas peran mereka dalam masyarakat, tetapi lebih banyak juga dipicu posisi kuasa mereka dalam rumah orang tuanya, bagaimana anak-anak perempuan dalam sebuah unit keluarga tak dianggap penting atau berharga dibanding anak laki-laki. Tak heran jika aborsi janin perempuan (feticide) di China, India, Jepang bahkan, masih marak. Ini mengakibatkan hilangnya jutaan anak perempuan di belahan bumi Asia dan Afrika—karena FGM (pendarahan hebat akibat Female Genital Mutilation). Dunia sekarang sedang defisit anak-anak perempuan. Mereka telah dibunuh dengan sengaja oleh peradaban manusia. Relasi hubungan antara anak perempuan dan anak laki-laki juga amat berbeda dari satu budaya ke budaya yang lain. Orang tua seringkali menginvestasikan lebih banyak energi, kapital, dan perhatian pada anak laki-laki karena berharap terlalu “besar” terhadapnya. Diskriminasi terhadap anak perempuan, sesungguhnya berawal dari diskriminasi terhadap anak laki-laki. Ketika peradaban meletakkan beban “agung” kepada anak laki-laki. Posisi ini membuat mereka harus “superior” yang kemudian secara psikologis sesungguhnya tidak sehat. Kemudian anak-anak perempuan dididik untuk tabah dan turut pada “inferioritas”. Datanglah ke kelas-kelas, maka akan kita jumpai anak-anak perempuan kita lebih banyak memilih diam, atau jika salah, menjadi perolokan seluruh kelas. Ini membuat anak-anak perempuan rentan akan kekerasan dan pelecehan. Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) 1979 merupakan muara penyelamat atas seluruh tindakan peradaban yang tak waras dan tak adil itu. Instrumen hukum ini kemudian melarang FGM dan child bride yang banyak menimpa anak-anak perempuan Asia dan Afrika yang dijual keluarganya menjadi pengantin. Bayangkan seorang anak perempuan yang menjadi janda pada usia 12 tahun di sub-sahara Afrika? Bukankah dia seharusnya berada di sekolah? Bukankah dia seharusnya dalam perlindungan aman orang tua? Bukankah dia seharusnya bermain dengan teman-temannya? Bukankah dia seharusnya sedang senang belajar dan senang bermain? Bukankah dia seharusnya masih menjadi kanak? Pengantin anak di Afrika dipicu oleh tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga sebuah unit keluarga menjual anak-anak perempuannya untuk dapat sekadar makan nsima (sejenis nasi jagung). Dalam diskriminasi gender kita perlu juga mencurigai rentang usia—mulai dari dia berupa janin, bayi, anak-anak, remaja, usia produktif, dan lansia. Perempuan dalam semua rentang usia itu mengalami lingkaran kekerasan yang bahkan tak bisa dihentikan sepanjang hidupnya. Apabila dia adalah seorang anak perempuan, kemudian dia dapat menjadi korban perkosaan ketika remaja, kemudian dia dapat menjadi korban dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan seterusnya. Dalam rentang usia pada tingkat mana pun, mereka bisa saja mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan sejak dia dalam kandungan ibunya. Status anak-anak perempuan kita, bahkan, ditentukan sejak dia terdeteksi berjenis kelamin perempuan dalam perut ibunya. India telah melarang baby-scanner di beberapa pelosok desanya untuk mencegah tingginya angka aborsi bayi perempuan. Takdir anak-anak perempuan kita, ancaman yang mengintai anak-anak perempuan kita, terbit sejak dia terdeteksi berjenis kelamin perempuan. Status “perempuan” adalah sebuah status yang tak sungguh-sungguh aman, pada akhirnya. Chingola, Zambia 23 Maret 2014 Dalam bahasa Tonga, Buumba bermakna “berkabung”, Buumba adalah nama untuk anak perempuan. Saya menyeket Buumba pada hari pertama tiba di Ndola, Copperbelt, Zambia dalam rangka riset kepemimpinan anak perempuan di sekolah. Banyak anak-anak perempuan di seluruh dunia, setidaknya di Asia dan Afrika dan belahan bumi selatan yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka kerap menjadi korban perdagangan anak dan eksploitasi seksual. Seperti nama Buumba, kita tak bisa sungguh-sungguh menyaksikan bahwa anak-anak perempuan akan dilahirkan, kemudian akan bahagia, kalau tidak pada usianya yang belasan tahun itu digadaikan keluarga menjadi pengantin belia atau menemui ajalnya tatkala disunat. Angka kematian anak-anak perempuan karena sunat (FGM-female genital mutilation) di Afrika sangat tinggi. Praktek ini masih ada di setidaknya di 27 negara Asia dan Afrika dan 125 juta perempuan terancam kesehatan dan nyawanya karena praktek mutilasi amat berbahaya ini. Di Zambia, tingkat melek huruf anak perempuan lebih rendah 15% dari anak laki-laki (dari usia 15-24 tahun) meskipun anak-anak perempuan tercatat paling rajin masuk sekolah (catatan UNESCO World Atlas of Gender Equality in Education). Zambia berada pada urutan kesebelas sebagai negara paling kurang berkembang di seluruh dunia. Irisan antara kemiskinan, HIV/AIDS dan praktek-praktek tradisional berbahaya, yaitu sunat perempuan merupakan ancaman serius bagi perempuan di Zambia. Anak-anak perempuan masih mendapatkan kesulitan untuk mengakses pendidikan, kesempatan ekonomi, fasilitas kesehatan dan kebebasan sosial. Hampir 94% kepemilikan tanah di Zambia hanya menjadi hak istimewa tetua tradisional (baca: pemimpin adat, yang adalah laki-laki). Hampir seluruh kepemilikan, pengolahan lahan pertanian-perkebunan dan ternak yang dilakukan perempuan tetap dalam kontrol laki-laki. Dan seluruh kontrol terhadap air dalam pengolahan lahan juga tidak di tangan perempuan. Baik di Zambia dan Indonesia, partisipasi perempuan dalam arena politik sangat rendah. Perempuan sangat sedikit dalam struktur eksekutif pemerintahan. Perempuan yang ingin menjadi politisi, laiknya di Indonesia, mendapat banyak hambatan, seperti struktur masyarakat yang masih patriarkis; kurangnya modal ekonomi; kapasitas kepemimpinan yang belum terolah dengan baik; kebijakan publik yang tidak mendukung keberadaan calon legislatif perempuan; relasi media dan perempuan yang masih buruk; beban domestik yang besar; dan lain-lain hambatan yang ditanggung perempuan sendirian. Struktur psikososial masyarakat global kita, bahkan, tidak hanya di negara-negara dunia ketiga, tetapi juga di negara-negara maju, perempuan masih harus menghadapi banyak kesulitan-kesulitan sosiobudaya untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai pemimpin. Ketika anak-anak perempuan kita mencoba mengungkapkan pendapatnya, ketika mereka salah, narasi psikososial cenderung memilih memperoloknya sebagai bentuk ketidakpercayaan kita bahwa mereka tak sungguh-sungguh sanggup mengambil peran utama dalam retorika politik. Bahkan, Margaret Thatcher, si perempuan besi itu, harus berlatih swara agar tidak cempreng, agar tidak jadi bahan tertawaan ketika dia pidato. Psikologi politik maskulin mau tidak mau harus dipelajari oleh perempuan dengan baik, jika dia ingin sukses memimpin. Iklim kepemimpinan model perempuan sesungguhnya juga belum banyak diterima oleh masyarakat perempuan sendiri. Perempuan, mau tidak mau, harus belajar menerima model-model yang dikembangkannya sendiri, jika tidak ingin ketinggalan. Baik laki-laki, perempuan dan minoritas seksual harus saling bergandeng-tangan untuk memberikan ruang bagi pilihan afirmatif atas model-model kepemimpinan di luar model maskulin yang mengakar kuat dalam dunia politik dunia. Salah satunya adalah dengan mendukung anak-anak perempuan kita. Tak ada cara selain selalu menyediakan tepuk tangan kita, untuk anak-anak perempuan kita, jika mereka pun salah dalam mengungkapkan ide-idenya. Bahkan dengan swara cempreng sekali pun. Tak mungkin akan ada pemimpin perempuan yang tangguh, tanpa anak-anak perempuan yang belajar mengembangkan kapasitasnya secara maksimal dengan seluruh dukungan kita. Meskipun demikian, kita masih harus tetap berkabung jika melihat angka-angka kemiskinan dan perdagangan anak-anak perempuan secara global. Kemiskinan merupakan penghambat utama bagi pendidikan anak-anak perempuan kita. Secara global 31% anak-anak perempuan harus drop-out dari pendidikan dasar karena kemiskinan (UN Report, 2013). Dan angkanya semakin tinggi untuk sekolah menengah dan lanjutan, apalagi tingkat universitas. Mengingat buruknya angka pendidikan anak-anak kita, tak ada yang lebih indah selain menyediakan pelayanan-pelayanan pengetahuan untuk mendukung pengembangan kapasitas mereka. Berkabunglah untuk anak-anak perempuan kita. Dalam pelayanan untuk peradaban yang adil, yang setara.

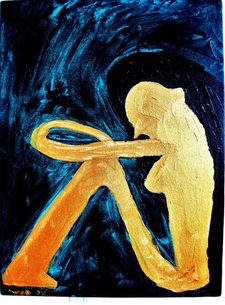

Zambia, 18 Maret 2014  lukisan: Dewi Candraningrum lukisan: Dewi Candraningrum Sesungguhnya tidak ada yang gratis dari segala sesuatu yang diperoleh perempuan. Sebut saja satu pencapaian atau kemudahan yang kita rasakan dan nikmati hari ini sebagai perempuan, maka jejak-jejak feminis ada di sana. Bila hari-hari ini perempuan memiliki hak pilih dan dipilih, dapat mengenyam pendidikan dan melek pengetahuan, mempunyai akses terhadap fasilitas dan layanan publik, memiliki undang-undang yang melindunginya dari tindak kekerasan, dan sebagainya, dan seterusnya, ini semua jelas bukan hadiah cuma-cuma yang jatuh dari langit, melainkan buah dari perjuangan panjang para feminis yang memberikan waktu, pikiran dan tenaga bahkan nyawanya bagi upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Dan bila kita berbicara tentang upaya perubahan yang dilakukan perempuan, maka tak dapat disangkal bahwa perubahan di tataran struktural lewat berbagai kebijakan, undang-undang dan peraturan yang memiliki perspektif perempuan dapat dan telah membawa kemajuan tidak hanya bagi perempuan tetapi juga masyarakat secara umum. Namun kita juga tidak dapat menutup mata bahwa ketimpangan dan ketidakadilan gender masih ada hingga hari ini meskipun sejumlah undang-undang dan peraturan yang berpihak pada perempuan telah lahir. Kita perlu menyadari bahwa perubahan struktural tidak dapat berjalan sendiri tanpa disertai perubahan di aras kultural. Dan ini bukanlah perkara mudah--karena menyangkut perubahan paradigma, cara pikir dan cara pandang kita yang selama ini seringkali melekat dengan keyakinan dan kepercayaan yang terbungkus dalam agama, norma, nilai, dan sejenisnya--tetapi bukan berarti perubahan itu tidak mungkin. Jauh sebelum kita, perempuan-perempuan hebat, para feminis telah memulai perjuangan atas kesetaraan gender, sebuah jalan panjang yang sejatinya setiap kita dipanggil untuk terlibat di dalamnya. Maka sudah selayaknya dan seharusnya kita berterima kasih kepada para feminis dengan bergandengan tangan dan membangun solidaritas. Selamat Hari Perempuan Internasional! Jakarta, 17 Maret 2014 Oleh: Wisnu Adihartono Reksodirdjo (PhD kandidat sosiologi, EHESS, Prancis) Email : wisnuadi.reksodirdjo@outlook.fr  Foto dok: Wisnu Adihartono R Foto dok: Wisnu Adihartono R Begitu tertariknya saya dengan opini di blog Jurnal Perempuan yang ditulis oleh Tanti Noor Said tentang Perempuan Imigran di Belanda dan Redefinisi Subyektifitas yang membahas bagaimana perempuan “dipaksa” untuk tidak menjadi dirinya sendiri dalam konteks masyarakat Belanda oleh negara dan masyarakat. Tulisan Tanti mengingatkan saya kepada pemikiran seorang sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu tentang dominasi maskulin. Bourdieu menyatakan bahwa, “Les structures de domination…elles sont le produit d’un travail incessant (donc historique) de reproduction auquel contribuent des agents singuliers (donc les hommes, avec des armes comme la violence physique et la violence symbolique) et des institutions, familles, église, école, état. Les dominés appliquent des catégories construites du point de vue des dominants aux relations de domination, les faisant ainsi apparaître comme naturelles”. (Struktur dominasi…mereka adalah sebuah produk kerja sebuah sejarah yang berkontribusi dalam agen tunggal (laki-laki dengan kekerasan fisik dan kekerasan simbolik), dalam lembaga, dalam keluarga, dalam gereja, dalam sekolah, dan dalam negara. Hubungan dibangun melalui suatu sudut pandang dominan – dominasi yang tampaknya seperti apa adanya). Dominasi maskulin menghambat perempuan untuk bekerja mencari nafkah dan (tampaknya) hal inilah yang membuat resah para feminis sosialis yang memiliki akar pemikiran teori Marx. Pada umumnya, pemikiran klasik keluarga tidak dapat dihindarkan dari pembagian kerja. Suami, istri, dan anak-anak diberikan porsinya masing-masing sesuai dengan peran mereka. Suami sebagai ayah bertugas mencari penghasilan untuk membiayai keluarga, ibu sebagai istri bertugas mengelola rumah tangga, dan anak-anak dapat dikatakan sebagai tenaga kerja tambahan dengan membantu orang tuanya. Suami bekerja di luar rumah dan secara langsung terlibat dalam sistem produksi, sehingga suami adalah pelaku langsung dalam hal akumulasi penghasilan. Sedangkan posisi istri dapat dilihat sebagai posisi yang tidak diuntungkan. Pemberian posisi tertinggi kepada suami di dalam struktur keluarga memberikan posisi istri sebagai individu yang tidak dapat menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, istri selalu didapuk sebagai individu yang hanya bergantung kepada suami. Seiring dengan perkembangan zaman, relasi suami-istri dapat saling dipertukarkan dengan mempertimbangkan prioritas ekonomi di dalam keluarga tersebut. Peran pencari nafkah dapat dipertukarkan sedemikian rupa sesuai dengan tuntutan produksi ataupun tidak. Maksudnya disini adalah ketika sang suami tidak dapat lagi dijadikan topangan untuk hidup atau sang suami bekerja dengan upah yang kecil, sang istri memiliki inisiatif sekaligus kewajiban untuk membantu keluarga. Pun walaupun suami sudah bekerja dengan upah yang tinggi, sang istri diizinkan bekerja untuk kebutuhan hidup sang istri sendiri, sehingga sang istri tidak terus menerus bergantung kepada suami. Perempuan Migran Indonesia di Prancis Di Eropa, atas dasar hukum Eropa, tidak ada perbedaan pemberlakuan kerja antara perempuan berkewarganegaraan setempat dan perempuan berkewarganeraan asing. Perempuan dianggap sama statusnya dengan laki-laki dalam kemampuannya mencari nafkah. Selama saya berkesempatan meneruskan studi di Prancis, tepatnya di Marseille, daerah yang terletak di bagian selatan Prancis, secara iseng-iseng saya sempat mengobrol dengan beberapa ibu-ibu muda Indonesia yang menikah dengan pria berkebangsaan Prancis. Pertanyaan yang dibangun tidak direncanakan oleh penulis sehingga terkadang terjadi random questions. Keingintahuan penulis hanya didasarkan kepada apa yang dirasakan oleh perempuan warga negara Indonesia ketika mereka menikah dengan pria berkebangsaan Prancis. Berikut petikan wawancara penulis dengan salah satu perempuan migran Indonesia, sebut saja namanya Dewi, Penulis (P): “Bagaimana mbak hidup di Prancis? Sudah senang dan nyaman ya? Kapan mbak pindah ke Prancis?” Dewi (D): “Ya beginilah mas…nyaman dan enak tapi kadang kangen juga dengan Indonesia. Di sini semua serba praktis. Saya pindah ke Prancis tahun 2005, ikut suami saya yang warga negara Prancis.” P: “Mbak bekerja di Prancis?” D: “Iya bekerja paruh waktu aja mas di rumah makan cepat saji.” P: “Honornya lumayan dong ya mbak?” D: “Hahahahahaha (sambil tertawa lebar) ya begitulah mas. Gak juga sih. Sebulan bisa dapat sekitar 300 sampai 350 Euro-an. Cukuplah untuk sehari-hari di kota ini. Kalau di Paris pasti gak akan cukup. Ya paling tidak bisa jajan tanpa minta suami lah mas, walaupun kadang suami juga masih kasih, kalau saya minta pun pasti dikasih.” P: ”Suami mbak mengijinkan mbak untuk bekerja ya?” D: ”Oh iya mas. Dulu sesampainya saya di Prancis saya sama sekali tidak bekerja. Saya hanya mengandalkan suami. Tetapi saya berkenalan dengan beberapa orang Indonesia yang juga bersuamikan orang sini. Mereka banyak bekerja dan dapat uang. Saya terpicu untuk bekerja juga. Saya pikir sangat lumayan bisa mendapatkan uang sendiri, walaupun pekerjaan yang saya jalani cukup berat. Bagi saya pendapatan per bulan kecil sih tidak terlalu masalah, yang penting saya bisa bekerja dan mendapatkan uang sendiri. Ya itu tadi, saya jadi bisa nabung untuk belanja di musim sale mas. Lumayanlah mas.” Kebanggaan memiliki pekerjaan sendiri, baik itu penuh atau paruh waktu, dengan pendapatan yang walaupun tidak terlalu besar, membuat perempuan merasa dirinya dihargai oleh laki-laki. Obrolan saya dengan mbak Dewi memberi perspektif baru bahwa perempuan juga layak bekerja, paling tidak apabila suami masih memberikan nafkah ekonomi, pendapatan mereka bekerja dapat digunakan untuk diri sendiri. Obrolan dengan mbak Dewi juga membuka perspektif bahwa pernikahan dengan warga negara asing, yang disengaja atau tidak disengaja, memberi dampak majunya pemikiran perempuan Indonesia. Salah satunya adalah kesadaran bahwa dengan menikahi warga negara asing yang kebanyakan sudah sadar akan kesetaraan, mereka dapat bekerja penuh atau paruh waktu untuk diri mereka sendiri dan sesekali apabila ada pendapatan lebih, dapat dikirimkan ke Indonesia untuk kebutuhan hidup keluarga besar di Indonesia. Bagi perempuan warga negara Indonesia, kepindahan ke Prancis memiliki tiga alasan tersendiri, pertama rasa cinta terhadap suami, kedua turut menopang keluarga di Indonesia, dan ketiga tingginya kesadaran bahwa perempuan sanggup untuk bekerja. Bagi mbak Dewi, menjalani kehidupan berkeluarga di Prancis dengan bekerja dan mengurus keluarga adalah sebuah hal yang harus dinikmati. Gejala ini memberikan gambaran bahwa dari sudut pandang migrasi internasional, kepindahan mereka ke luar negeri, dapat memberikan dampak positif dan bukan melulu dampak negatif seperti pelacuran ilegal, pelecehan seksual, pemerkosaan, kerja paksa, dan lain sebagainya. Pertemuan perempuan-perempuan Indonesia yang kemudian menikah dengan warga negara asing, memicu satu kesadaran tersendiri bahwa bekerja, baik itu penuh atau paruh waktu adalah hal yang baik. Bekerja bagi mereka tidak saja dimaknai sebagai pemikiran perempuan modern, tetapi juga sebuah kenikmatan (plaisir). Bekerja dan mendapatkan penghasilan yang juga tidak terlalu besar, dilihat sebagai sebuah pencapaian dalam hidup mereka. Dengan penghasilan tersebut mereka dapat membeli keperluan mereka sendiri, bahkan dapat menyisihkan sedikit penghasilan mereka ke Indonesia. Bagi mereka kemampuan bekerja untuk mendapatkan penghasilan adalah sebuah prestasi dan kebanggaan tersendiri sebagai seorang perempuan. Tentunya pemberian izin kerja tetap dikompromikan dengan suami mereka karena sejatinya apabila tidak ada kompromi diantara kedua belah pihak, maka ketimpangan dalam relasi sosial akan terus terjadi. Tanpa memiliki pretensi untuk melihat laki-laki Prancis sebagai semua laki-laki yang sadar akan kesetaraan, paling tidak mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dengan laki-laki Asia. Laki-laki Prancis beranggapan bahwa perempuan berhak untuk berkarya dalam bidang apapun dan sekecil apapun. Dengan upah tinggi maupun dengan upah yang tidak tinggi. Laki-laki Prancis setidaknya memahami makna kesetaraan dalam berelasi dengan pemberian izin bekerja kepada pasangan hidupnya, sehingga istri memiliki kebanggaan untuk bisa menunjukkan otonomi dan kemandiriannya dalam rangka memaknai hidup. Dewasa ini, perempuan mengalami perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat pos-tradisional. Perempuan dituntut untuk bisa berubah dalam semua kerangka kehidupan. Perempuan yang berotonomi dan mandiri diawali dengan kecerdasan untuk dapat mengerjakan segala sesuatu dengan tangkas. Sekecil apapun yang mereka kerjakan dan sekecil apapun upah yang mereka terima, kebanggaan ada di dalam diri mereka masing-masing, kebanggaan untuk dapat bekerja dan tidak melulu bergantung kepada suami mereka. Marseille, 17 Maret 2014 Oleh: Mariana Amiruddin |

AuthorDewan Redaksi JP, Redaksi JP, pemerhati masalah perempuan Jurnal Perempuan terindeks di:

Archives

July 2018

|

||||||

RSS Feed

RSS Feed