|

Dewi Candraningrum (Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan) [email protected]  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Pengantar ‘Patriarki’ merupakan konsep strategis yang kerap disebut dalam ketahanan teori feminisme. Ia juga merupakan jantung dari nomenklatur filsafat feminisme. Sylvia Walby telah lama menjadi tokoh utama dalam teorisasi feminisme via perspektif materialisme, terutama dalam bukunya yang paling berpengaruh Theorizing Patriarchy (Wiley-Blackwell, 1990). Dalam buku ini Walby menarasikan kondisi ketaksetaraan selama empat dekade terakhir dan masih aktual sampai dengan sekarang. Definisi inklusif feminisme mencakup mereka yang secara eksplisit menyebut diri sebagai feminis, dan atau, yang tak menyebut dirinya sebagai feminis tetapi ikut serta memajukan kepentingan perempuan baik sadar atau tak sadar. Secara sensitif Walby menghargai lokus dan tempus dari kondisi di utara yang diasosiasikan sebagai kaya dan selatan yang diasosiasikan sebagai miskin. Dalam The Future of Feminism (Polity Press, 2011), Walby secara impresif menyediakan ringkasan dinamika, kontroversi dan prediksi atas masa depan teori feminisme. Bagaimana feminisme berhubungan dengan negara, bagaimana perspektif feminisme disebarkan (mainstreaming), bagaimana anti-esensialisme diusahakan dalam memperbaiki citra feminisme, bagaimana distribusi pengakuan dan konteks yang berubah dari neoliberalisme dibabarkan, dan bahkan juga prediksi dalam kerangka posfeminisme. Ada baiknya tulisan ini juga mengangkat bagaimana Nancy Hewitt juga menulis perihal ini dalam pendekatan yang berbeda, yaitu bahwa periodisasi teorisasi feminisme tidak dibuat dalam sebuah sistem segregasi waktu yang kering dan terasing satu sama lain. Dalam No Permanent Waves (2009), Hewitt menunjukkan bagaimana batas antar gelombang feminisme tersebut lebih merupakan metafora yang tak boleh menjadi garis mati, atau batas dingin satu dan lainnya—yang melibatkan swara, interferensi, persinggungan, percakapan, perjumpaan dan ketegangan-ketegangan baru dalam periode yang berbeda-beda. Bahkan Karen Offen di tahun 2000 dalam bukunya European Feminisms memilih untuk mendekati teori ini dengan merujuk periodisasinya sebagai metafora gelombang imajinasi daripada sekadar waktu yang mati. Walby dalam kedua bukunya lebih banyak menarasikan pelbagai definisi, kategorisasi, prawacana dan pascawacana, yang dilengkapi dengan ancaman dan tantangan yang akan dihadapi oleh feminisme di masa akan datang, yaitu ancaman ideologi neoliberalisme dan proses delegitimasi demokrasi di negara-negara maju. Menurut Walby, konsep ‘patriarki’ masih sangat diperlukan untuk memahami ketidaksetaraan gender. Ia membangun landasan argumennya dalam keenam postulat berikut, yang ia sebut sebagai enam struktur dasar patriarki, yaitu: 1) Patriarki beroperasi melalui pekerjaan yang dibayar di mana perempuan menghadapi segregasi horisontal dan vertikal yang mengarah secara sistematis dalam sistem pengupahan kapitalisme. 2) Patriarki beroperasi melalui pembagian kerja berdasarkan gender dalam rumah tangga yang memaksa perempuan untuk mengambil tanggung jawab utama untuk pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak, meskipun perempuan sedang dalam pekerjaan penuh-waktu di luar rumah. Perempuan mungkin terjebak dalam pernikahan yang tidak memuaskan karena mereka tidak dapat menemukan pekerjaan yang dibayar dengan baik untuk mendukung diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. 3) Perempuan selalu dalam “kerugian budaya” yang mengglorifikasi femininitas, yangmana bila perempuan menolak itu, ia akan mengalami kerugian-kerugian budaya. 4) Hubungan heteroseksual dilihat oleh Walby pada dasarnya patriarkal, meskipun Sylvia Walby berpendapat bahwa perempuan telah mendapat beberapa keuntungan dalam hal ini, misalnya akibat kontrasepsi modern dan liberalisasi aborsi dan perceraian dalam hukum. 5). Patriarki sering ditopang oleh kekerasan laki-laki terhadap perempuan. 6). Patriarki ditopang dan dipelihara dengan baik oleh negara, yang meskipun mungkin ada beberapa reformasi terbatas, seperti kesempatan pendidikan lebih adil dan hukum perceraian lebih mudah yang telah melindungi perempuan terhadap patriarki sampai batas tertentu, tetapi negara tetaplah patriarkis. Karier Patriarki Walby mendeskripsikan bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (private) menuju luar rumah (public). Secara bertahap, bagaimanapun, perempuan mendapatkan akses yang lebih besar ke ruang publik; terutama peluang mereka untuk pekerjaan meningkat, tetapi sistem kapitalisme tetap menjadikan mereka sebagai sapi-perah yang menguntungkan—dalam konsep buruh murah dan atap-kaca yang tak pernah pecah (never shattered glass-ceiling). Dus, perempuan (tidak lagi atau masih) dieksploitasi oleh leluhur-individu (yaitu ayah atau suami) tetapi dieksploitasi oleh orang-orang secara kolektif di ruang publik (dalam profesi dan pekerjaannya). Walby juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer berbagai kelompok perempuan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kombinasi kebijakan publik yang buta-gender dan kepentingan rumah keluarga kaya (misal paling getir di Indonesia adalah berpindahnya perempuan TKW Indonesia ke dalam keluarga kaya di Saudi Arabia via kebijakan negara yang tidak melindungi buruh migran). Dalam buku terbarunya Gender Transformations (1997), Walby juga menguraikan bagaimana patriarki melakukan transformasi dengan berubah bentuk wajah yang diakselerasi oleh percepatan globalisasi. Yaitu bahwa segolongan perempuan muda telah lebih maju secara pendidikan dari ibu-ibunya yang lebih tua. Perempuan-perempuan muda ini mendapatkan banyak ruang dalam perjuangan-perjuangan sosial demokrasi, perlindungan alam, dan melawan perdagangan manusia, misalnya. Tetapi mereka, kelompok perempuan baru ini, masih memiliki ciri ketertindasannya, yaitu sebagai ibu tunggal, atau sebagai perempuan single, atau justru masih bergantung sepenuhnya pada suaminya, dan lain-lain, yang kemudian membuatnya sulit untuk mencapai posisi yang adil dalam struktur kerja kapitalisme. Dalam karyanya History Matters, Judith Bennett menuliskan bahwa patriarki merupakan “problem utama” dalam sejarah perempuan dan bahkan merupakan problem terbesar dalam sejarah manusia (Bennett, 2006: 58). Ia menarasikan bagaimana sesungguhnya, meskipun telah banyak perjuangan kesetaraan, tetapi patriarki masih tumbuh besar, segar, pesat dan subur sebagai anakronisme baru abad ini. Walby menggarisbawahi “patriarki sebagai sebuah sistem tempat dimana laki-laki mendominasi, melakukan opresi dan melakukan eksploitasi atas perempuan” (Walby, 1990: 151, 155, 57, 56). Tetapi Bennet mengingatkan untuk tak terjebak pada asal-muasal patriarki karena ini dapat menggiring pada perbedaan fisik laki-laki dan perempuan. Ia menyarankan untuk memandang patriarki sebagai sebuah “konstruksi yang dapat diubah”. Bahwa kata ‘perempuan’ atau ‘laki-laki’ tidak bisa diidentifikasi dari tubuhnya, karena sebagai kata-kata, mereka merupakan konstruksi yang sesungguhnya dapat berubah, cair, dan kontekstual pada lokus, tempus dan fokus tertentu. Imajinasi, citra dan representasi atas identitas kata tersebut, bagi Bennet, merupakan tempat dimana kekuasaan saling berebut, saling bersitegang, dan sama sekali tak ada hubungannya dengan realitas alam, biologis atau objektif (Bennett, 2006: 9, 60, 80). Medan pertempuran dan kontestasi inilah yang menjadi lokus perhatian dalam teorisasi patriarki. Mereka ini merujuk pada pemikiran sebelumnya dari Simone de Beauvoir, The Second Sex (1949) bahwa secara licik patriarki telah melekatkan definisi ‘pengasuhan anak’ sebagai ‘pekerjaan perempuan’. Ini tak hanya mendiskriminasi perempuan, tetapi juga laki-laki—yangmana potensi laki-laki untuk mengasuh dikebiri, yangmana potensi perempuan untuk mengasuh terlalu diglorifikasi (kasus hari Ibu)—seolah perempuan tak boleh cacat dalam pengasuhan. Padahal dalam kenyataannya, ada laki-laki yang sempurna mengasuh anak-anaknya, dan ada perempuan yang buruk mengasuh anak-anaknya. Menurut Foucault, Derrida, Lacan yang dinarasikan oleh Elaine Showalter di tahun 1986, bahwa perebutan ini merupakan ‘fungsi di dalam konstruksi bahasa’ yang kemudian menjadikan referensi atas tubuh menjadi tidak berdasar. Pertarungan dalam bahasa ini yang kemudian didedahkan secara lengkap dalam kajian-kajian Julia Kristeva, bahwa “perempuan seperti itu sesungguhnya tak ada”. Misal, narasi kesempurnaan atau glorifikasi peran pengibuan. Ideologi feminisme kemudian memandang bahwa perempuan bukanlah terre femme, manusia super, yang dicitrakan dalam kosmologi patriarki, dan ia juga tak sedang mengabarkan eksentrisme berbahaya. Ringkasnya, meskipun patriarki sekarang dianggap sebagai terminologi kuno, atau sesuatu yang anakronistik, tetapi kekuataannya dan perubahan wajah dan pola kekuasaannya, masih utuh dan terasa kuat dalam sistem politik sosial ekonomi dunia paling kontemporer. Kekuasaan Atas Menurut catatan klasik Marxisme, kekuasaan adalah dominasi yang dipahami sebagai model eksploitasi kelas; dominasi dipahami sebagai proses apropriasi kapitalisme atas nilai surplus yang diproduksi oleh buruh. Seperti telah diprotes oleh banyak feminis, bahwa pandangan Marx ini buta-gender, karena mengingkari status perempuan yang lebih banyak dirugikan dalam matra gender (seperti pemikiran Firestone 1970, Hartmann 1980, Hartsock 1983, dan Rubin 1976). Marx tak mengindahkan cara eksploitasi kelas dan subordinasi gender sebagai sebuah kelindan yang tak terpisahkan, karena ia hanya berfokus pada eksploitasi kelas dan produksi ekonomi. Ini yang kemudian membuat Marx tak mengindahkan bagaimana kerja-kerja domestik kemudian tak dihargai dalam sistem kapitalisme mutakhir sekalipun (Eisenstein, 1979). Iris Young menyebut ini sebagai teori sistem yang membuat perempuan tertindas, yaitu dari sistem dominasi laki-laki, kerap disebut sebagai patriarki dan sistem yang mengalienasi perempuan dari pekerjaan strategis di luar rumahnya (Young, 1990b: 21). Meskipun Young setuju bahwa alasan dan tujuan untuk menteorisasikan dominasi kelas dan gender bukanlah teori yang satu dan universal, Young juga mengidentifikasi lima wajah penindasan: eksploitasi ekonomi, marginalisasi sosial-ekonomi, ketiadaan otonomi dan kuasa atas pekerjaan seseorang, imperialisme budaya, dan kekerasan sistematik (Young 1992: 183-193). Ketiga wajah pertama merupakan alasan ekonomi dalam ideologi Marxian yang tak diindahkan itu. Menurut Young ketertindasan tak bermatra satu, ia memiliki matra plural yang harus dilacak satu demi satu untuk dapat mengurai perlawanan, misalnya matra agama, ras-etnis, afiliasi politik, preferensi seksualitas, dan lain-lain. Kekuasaan kapitalisme dan patriarki atas perempuan juga dilacak secara detil oleh Nancy Hartsock dalam bukunya Money, Sex, and Power: Toward a Feminist Historical Materialism (1983), yangmana ia melacak dua persoalan: 1) bagaimana hubungan garis dominasi antar gender dikonstruksi dan dipelihara; 2) bagaimana pemahaman atas dominasi sosial ini kemudian terdistorsi oleh dominasi laki-laki atas perempuan (Hartsock, 1983: 1). Ia menyampaikan bahwa hubungan antara kekuasaan dan dominasi sangat erat kaitannya dengan maskulinitas. Maka dari itu kekuasaan perlu didefinisikan ulang oleh perempuan sebagai proses untuk mendapatkan kembali kekuasaan yang ia butuhkan dalam dunia yang dicitakan sebagai adil (Hartsock, 1983: 12). Misalnya, supremasi maskulinitas militer merupakan contoh paling dominan sebagai penjaga ekonomi kapitalisme. Patriarki adalah representasi dari identitas maskulin yang memiliki kehendak atas kekuasaan. Kekuasaan ini tak serta merta dioperasikan dari laki-laki pada perempuan, tetapi paling pertama adalah, membangun “sistem kekuasaan” yang dapat dipakai siapapun, baik oleh perempuan dan laki-laki untuk melakukan penindasan. Seksualitas sebagai Dekadensi Jantung dari diskusi maskulinitas patriarki adalah konstelasi seksualitas manusia. Kristeva, lagi-lagi, senada dengan Beauvoir, menolak untuk mendiskusikan seksualitas dengan merujuk kelamin. Ia merujuk seksualitas pada sistem ego manusia, yaitu hasrat dan keinginan manusia yang melampaui kelamin.

Seksualitas tak melulu tentang kelamin, menurut Kristeva. Ia melihat seksualitas lebih pada aktualisasi, ekspresi, dan ingin-ingin yang merupakan kumparan pada diri yang narsistik—sebelum ia berhubungan dan berelasi dengan diri di luar dirinya, bahkan sebelum ia menggunakan kelamin sebagai alat ekspresinya. Karena seksualitas adalah pengandaian atas diri yang utuh, yaitu diri dari hasrat. Patriarki tahu benar, bahwa kontrol atas seksualitas adalah kontrol atas diri dan eksistensi perempuan dan mereka yang dianggap sebagai liyan dan mengancam kekuasaan. Maka kontribusi patriarki dalam kontrol seksualitas perempuan juga mengambil rupa yang bermacam-macam, tak hanya melalui kontrol atas cara berpakaian tetapi juga glorifikasi peran-peran kehamilan, menyusui, dan lain-lain yang kemudian memenjarakan perempuan pada adab-adab ibu yang baik ‘saja’—di luar itu, maka perempuan adalah salah. Tes keperawanan, sunat perempuan, kawin paksa, dan lain-lain adalah praktik penindasan yang dijadikan mitos untuk kemudian dipelihara sebagai bagian dari kestabilan karier patriarki dalam sistem kekuasaan. Seksualitas di mata feminis bukan merupakan fakta yang terisolasi atau sesuatu yang terpisahkan dari, tetapi ia merupakan perasaan atau sensasi atau perilaku yang muncul dan berkembang-biak dalam struktur sosial yang ‘biasanya’ dipermainkan dan dieksploitasi oleh patriarki (MacKinnon, 1989). Misalnya, penciptaan diksi, perempuan baik-baik, pelacur, pecun, janda, dan lain-lain. Divisi sosial kemudian terbentuk dalam permainan dan politisasi seksualitas perempuan sebagai sebuah dekadensi. Perempuan yang baik tak boleh main-main dengan kelaminnya. Hal itu tak berlaku bagi laki-laki dalam rumah besar patriarki. Dominasi seksualitas dalam sistem ini merupakan erotisme ultim yang sangat disukai oleh laki-laki yang berkuasa, maka muncul adagium: tahta, harta, wanita—ini yang kemudian menjadi supremasi maskulinitas atas femininitas karena ia kemudian submisif atau jadi penurut. Seksualitas kemudian tak melulu soal kelamin, karena dalam perkosaan, persoalan paling pertama adalah bukan soal hasrat menyetubuhi, tetapi hasrat untuk menguasai. Penguasaan ini erat kaitannya sebagai penanda utama dominasi. Patriarki tak mungkin hidup kekal tanpa dominasi, maka diciptakanlah rumah-rumah prostitusi. Di situlah rumah bagi para ‘pecun’ yang mustahil untuk jadi ‘ibu’, karena ibu adalah suatu ‘perkosaan kata’ dimana ia tak boleh jadi pecun atau tak baik. Paradoks sederhananya adalah pada pertanyaan-pertanyaan berikut: Adakah perempuan pelacur yang kemudian menjadi ibu? Adakah ibu yang kemudian menjadi pelacur? Adakah ibu yang tak sungguh-sungguh baik yang justru kemudian menjual anak-anak perempuannya? Adakah mucikari yang juga seorang ibu? Adakah seorang anak perempuan yang dijual oleh ibunya sendiri? Adakah ibu yang sempurna kebaikannya kalau begitu? Adakah pecun yang sempurna kejahatannya kalau begitu? Kosa kata ibu atau pecun, tak hanya melipat kata-kata yang kemudian bisa dimasukkan dalam tas diskursus. Mereka adalah konsep yang kemudian menjerumuskan kosmologi patriarki dalam diskriminasi hebatnya atas perempuan-perempuan. Jika bagi perempuan, seksualitas adalah eksistensi dan harga diri, terutama dalam narasi keperawanan dan perkosaan; maka bagi laki-laki, seksualitas adalah medan permainan dan kekuasaan. Di sinilah asimetri itu. Tubuh yang Dijinakkan Foucault menciptakan satu kosa kata yang tepat untuk mendeskripsikan kondisi eksistensi perempuan dan minoritas seksual, sebagai docile body—tubuh yang dijinakkan—yaitu yang kemudian didisiplinkan atas nama peradaban. Untuk menguasai subjektivitas liyan, tubuh feminin harus dilanggengkan dalam diam, ketakberdayaan, yang terus menerus dipaksakan atas mereka sampai mereka tak sadar menerima itu sebagai sebuah status. Dalam dunia modern, dengan hingar-bingar iklan, hampir sulit dijumpai sang penindas itu, kecuali ia tampil dalam realitas semu yang hadir dalam idealitas-idealitas kebohongan yang dinarasikan dan divisualisasikan media via iklan-iklan. Disiplin untuk memutihkan kulit, menguruskan tubuh, meluruskan rambut, dan lain-lain merupakan penindas tak terlihat yang digunakan untuk menjinakkan tubuh-tubuh dalam mesin-mesin ATM ekonomi kapitalisme. Di dalamnya yang menjadi korban tak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Meskipun perempuan telah bebas untuk dapat pergi kemana-mana, tetapi iklan-iklan tak sedang membebaskan perempuan dari peran-peran dan status-status reproduksi femininitas, seperti pasivitas, pengibuan, kecantikan, dan lain-lain dalam perangkap mesin-mesin uang. Mesin-mesin uang ini menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, seperti kebutuhan untuk jadi putih, kebutuhan untuk rambut lurus, kebutuhan untuk wangi, dan lain-lain. Tubuh kemudian benar-benar jinak dalam realitas semu ini. Tekanan pada perempuan ini hampir berada di mana-mana, anonim, dan tak dapat dihindari. Ada semacam mata-mata di mana-mana yang mengamati perilaku perempuan. Ukuran, kontur, gaya, nada, ekspresi, tampilan tubuh perempuan dikontrol benar, baik dalam pelbagai lokus atau oleh perbagai jenis orang. Bahwa seolah perempuan sedang dimanjakan oleh teknologi, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, menjinakkan perempuan dalam tahapan yang tak ada beda dari masyarakat yang tak berteknologi sekalipun. Operasi ‘normalisasi tubuh’ menurut Foucault merupakan proses pendisiplinan, yaitu sebagai usaha korektif dalam disiplin kekuasaan. Problem yang dihadapi feminis dalam mengapropriasi teori Foucault adalah dalam memeriksa catatan resistensi dalam praktik disiplin ini. Dalam naskah Foucault, tubuh direduksi menjadi yang tunduk dan dijinakkan lalu kemudian mustahil untuk mendapatkan kebebasan dan semangat pemberontakannya. Feminisme membayangkan bagaimana dapat melarikan diri secara sebaik-baiknya dalam penjara disiplin ini. Mereka demikian detailnya dalam menjelaskan proses-proses penindasan dan penjinakkan, tetapi lupa bagaimana melawan penindasan itu (Sawicki, 1998: 293). Reduksi Foucault atas tubuh sebagai sesuatu yang subordinat atas relasi kekuasaan kemudian membuat ia tak banyak melakukan analisis atas pola-pola resistensi dalam dunia penindasan. Padahal subjektivitas mengandaikan di dalam dirinya kemampuan dan kekuatan untuk melakukan resistensi atas relasi kekuasaan tersebut. Lalu darimana sumber resistensi itu? Menurut Foucault: “there are no relations of power without resistances; the latter are all the more real and effective because they are formed right at the point where relations of power are exercised” (Foucault 1980: 142). Resistensi ala Foucault atas patriarki merupakan reaksi resistensi yang harus keluar terlebih dahulu dari sistem kekuasaan. Nalar kekuasaan adalah nalar yang rakus akan idealitas. Nalar resistensi kemudian dapat berangkat dari keinginan untuk tak sempurna. Nalar kekuasaan selalu merujuk pada utopia yang menghendaki seluruh emansipasi kekuasaan adalah pada idealitas. Seperti kekuasaan ibu yang jinak adalah ibu yang sempurna dalam rumah patriarki, kesempurnaannya dipenuhi dengan kesempurnaan kerja-kerja domestik dan pengasuhan. Bila tak sempurna, maka ia, mereka, para ibu, pantas dan boleh dihujat. Sumber resistensi adalah sebuah keberangkatan bahwa ibu adalah juga manusia biasa, ia bisa salah, ia bisa tak sempurna, bahkan ia boleh, pada titik ekstrem tertentu, menolak menjadi ibu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah perempuan siap? Apakah perempuan mau? Apakah perempuan kemudian tak malu? Ini hanyalah pengambilan salah satu contoh saja dalam salah satu konsep besar femininitas, yaitu konsep ‘ibu’. Memeriksa Diri, Konfigurasi Resistensi Setidaknya dalam resistensi ada kesiapan untuk ‘menolak diri’ atau ‘menolak yang seharusnya kita menjadi’, yaitu yang memecah belah seluruh keinginan, hasrat, ekspresi kemanusiaan perempuan yang semanusia-manusianya—dus bukan menjadikan dirinya melulu ‘malaikat’, yang apabila menolak kemudian dijatuhkan menjadi ‘kuntilanak’. Ciri utama resistensi, paling pertama, adalah penolakan atas identitas yang stabil atau yang dicurigai sebagai buah dari konstruksi-konstruksi, misalnya bahwa cantik itu mancung bagi ras perempuan Jawa. Apropriasi dan resistensi identitas ini akan bermain dalam arena politik kekuasaan dalam rumah besar patriarki. Menolak menerima kategori-kategori perempuan, sebagai pecun, sebagai baik-baik, sebagai mulia, sebagai lacur, dan lain-lain merupakan pergerakan resistensi prematur yang bahkan sulit untuk dimenangkan karena demikian kuatnya hukum kategori tersebut dalam kelas sosial. Memeriksa diri ini merupakan penelitian paling penting, yang harus dilakukan perempuan untuk pertama kali, jika ia mengalami penindasan. Tanpa itu, perempuan akan gagal memahami kompleksitas mesin penindas, karena bisa jadi mesin penindas itu ada dalam kosmologinya sendiri. Klaim dari kategori 'perempuan' sebagai dasar, kemudian akan masuk dalam tindakan politik dengan cara meminggirkan dan mengeluarkan (eksklusifitas). Dus kategori memang membantu memahami sebuah identitas, tetapi ia adalah reduksi hebat dari identitas. Butler mengklaim bahwa politik identitas feminis adalah 'subjek feminis’ yang mengandaikan perbaikan dan pelajaran atas sesuatu yang pada akhirnya membebaskan (Butler 1990: 148). Kajian Butler sendiri merupakan upaya untuk mengeksplorasi proses ini untuk tujuan melonggarkan pembatasan heteroseksual pada pembentukan identitas. Sebaliknya, pendekatan Foucault tentang produksi identitas menunjukkan peran yang dimainkan oleh norma-norma budaya dalam mengatur bagaimana kita mewujudkan atau melakukan identitas gender dalam sebuah jaringan disiplin. Menurut Butler, identitas gender adalah satu tindakan berulang dalam kerangka peraturan yang sangat kaku yang membeku dari waktu ke waktu untuk menghasilkan penampilan substantif, dari semacam alami menjadi identitas yang ‘menjadi’ (Butler 1990: 33). Bagi Butler, salah satu tujuan feminis yang paling penting adalah dengan menantang norma-norma gender yang dominan dengan mengekspos tindakan-tindakan yang ‘serba mungkin’ (contingency). Terhadap klaim bahwa politik feminis adalah tentu sebuah politik identitas, Butler menunjukkan bahwa jika identitas tidak lagi tetap sebagai silogisme politik, dan politik tidak lagi dipahami sebagai seperangkat praktik yang berasal dari dugaan kepentingan, maka konfigurasi politik resistensi akan muncul dari reruntuhan konsep lama itu (Butler 1990: 149). Butler membayangkan konfigurasi politik baru ini sebagai politik koalisi anti-alamiah yang akan menerima kebutuhan untuk bertindak dalam ketegangan yang dihasilkan oleh kontradiksi, fragmentasi dan keragaman. Sementara visi politik Butler menekankan strategi untuk menolak dan menumbangkan identitas, feminisme kontemporer harus selalu waspada baik pada politik identitas dan 'politik perlawanan' itu sendiri. Politik identitas memerlukan komitmen orisinalitas pengalaman perempuan yang berfungsi untuk mengamankan kekuasaan politik. Pada saat yang sama, bagaimanapun, sebagian feminis ingin mengakui bahwa identitas feminin dan pengalaman yang dibangun di bawah kondisi patriarkis merupakan sumber yang kaya untuk dijadikan rujukan. Inkonsistensi ini dalam pemikiran politik feminis—mengakui konstruksi sosial di satu sisi dan berusaha untuk melestarikan pengalaman otentik yang bebas dari konstruksi di sisi lain—dapat dijelaskan oleh fakta bahwa feminisme enggan menyerah pada klaim otoritas moral dan kebenaran semata. Otoritas moral dibangun dan ditegaskan dari kebenaran tersembunyi dari pengalaman dan identitas perempuan yang sebelumnya dibungkam dan terepresi. Bagi Brown, operasi struktur perlawanan adalah sebagai berikut: kebenaran (tidak berubah dan tak dapat disangkal) atas politik (fluktuasi, konteks, ketidakstabilan); kepastian dan keamanan (kekekalan, privasi) atas kebebasan (kerentanan, publisitas); untuk penemuan (ilmu) atas keputusan (penilaian); untuk matra terpisah dipersenjatai dengan hak yang ditetapkan atas kemajemukan argumentasi perempuan sendiri (Brown 1995: 37). Brown menemukan kegagalan yang sama untuk memenuhi tantangan yang dihadapi politik kontemporer dalam 'politik perlawanan' yang terinspirasi oleh Foucault. Saat ia melihat itu, masalah dengan resistensi politik adalah bahwa hal itu tidak 'mengandung kritik, visi, atau alasan untuk upaya kolektif yang terorganisir’ (Brown 1995: 49). Mengingat kekurangan tersebut, Brown menyerukan politik perlawanan yang akan dilengkapi dengan praktik politik yang bertujuan menumbuhkan “ruang politik untuk berproses dan mempertanyakan norma-norma politik [dan] untuk membahas sifat baiknya bagi perempuan” (Brown 1995: 49). Penciptaan ruang demokrasi untuk diskusi adalah kontribusi untuk mengajarkan pada perempuan bagaimana memiliki percakapan publik satu sama lain dan memungkinkan perempuan untuk berdebat dari perspektif yang beragam tentang visi kebaikan bersama ("apa yang saya inginkan untuk kita") yang berangkat dari identitas umum ("siapa saya"). Dengan memeriksa diri perempuan, mempertanyakan konsep dan diksi ‘perempuan’, membongkar relasi kuasa antara dirinya dan di luar dirinya, melakukan rekonstruksi diri—kemudian akan banyak membantu ia, paling tidak, bagaimana memahami karier patriarki dibangun, dipelihara, dan dipertahankan, bahkan, mungkin oleh dirinya sendiri. Pengalaman-pengalaman patriarki yang diafirmasi oleh perempuan secara tak sadar, merupakan akar pertama, yang terbaik, yang dapat diperiksa dalam konfigurasi resistensi. Setidaknya dari hasil pemeriksaan itu, perempuan dapat memutuskan sendiri, apakah ia hendak merdeka atau tidak. Daftar Pustaka Bennett, Judith M. 2006. History Matters: Patriarchy and the Challenge of Feminism. Philadelphia: Univ of Pennsylvania Press. Brown, W. 1995. “Postmodern Exposures, Feminist Hesitations” in States of Injury: power and freedom in late modernity. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Butler, J., Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, NY: Routledge, 1990. Butler, J., Bodies that Matter: On the Discursive Limits of "Sex", NY: Routledge, 1993. Eisenstein, Zillah. 1979. “Developing a Theory of Capitalist Patriarchy,” in Eisenstein (ed.). Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism, New York: Monthly Review Press. Kristeva, Julia. 1987. In the Beginning was Love: Psychoanalysis and Faith. Trans Arthur Goldhammer. NY: Columbia UP. MacKinnon. Catherine A. 1989. “Sexuality, Pornography, and Method: “Pleasure under Patriarchy” in Ethics 99 (2): 314-346. Sawicki, J. 1998. “Feminism, Foucault and "Subjects" of Power and Freedom” in The Later Foucault: politics and philosophy, J. Moss (ed.), London; Thousand Oaks: Sage Publications. Walby, Sylvia. 1990. Theorizing Patriarchy. London: Wiley-Blackwell. ___________. 2011. The Future of Feminism. London: Polity Press. Young, Iris Marion. 1990a. Justice and the Politics of Difference, Princeton, NJ: Princeton UP. _______________. 1990b. Throwing Like a Girl And Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory. Bloomington, IN: Indiana UP. _______________. 1992. “Five Faces of Oppression” in Rethinking Power, Thomas Wartenberg (ed.). Albany, NY: SUNY Press. Donny Danardono, Joko Purwoko dan V. Hadiyono (Pengajar di Fakultas Hukum & Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang) [email protected], [email protected], [email protected] Abstrak Tulisan ini membahas pergeseran wacana diskriminasi terhadap perempuan menjadi kekerasan terhadap perempuan dalam hukum positif dan studi perempuan di Indonesia. Pergeseran wacana itu juga mengubah bentuk-bentuk kasus hukum berbasis gender. Akibatnya adalah apabila wacana diskriminasi diarahkan pada upaya memperjuangkan kesetaraan, maka sejak itu para feminis Indonesia seperti melupakan perjuangan kesetaraan gender. Mereka seperti sibuk mengurangi jumlah dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tak dengan sendirinya akan bermuara pada kesetaraan gender. Pada bagian akhir tulisan ini akan membahas makna pergeseran wacana tersebut bagi perjuangan feminisme di Indonesia. Pengantar Kira-kira sampai dengan tahun 2005 studi perempuan di Indonesia masih menggunakan kata “diskriminasi” sebagai wacana utamanya. Istilah “diskriminasi wanita” atau “diskriminasi gender” mendominasi tulisan para feminis Indonesia. Tapi sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), istilah “kekerasan terhadap perempuan” secara perlahan tapi pasti menggusur istilah “diskriminasi gender” atau “diskriminasi terhadap perempuan” dari wacana studi perempuan dan praktik hukum di Indonesia. Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita mendefinisikan diskriminasi terhadap wanita sebagai “setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”. Uraian itu menunjukkan, bahwa diskriminasi―yang berupa pembedaan, pengucilan dan pembatasan―berdasarkan gender ditujukan untuk membuat seseorang tak bisa mengakui, menikmati dan menggunakan HAM dan membuat pria dan wanita tak setara. Sementara Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan “kekerasan” dalam rumahtangga sebagai “… setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Sedangkan Pasal 5 UU PKDRT merumuskan bentuk kekerasan dalam rumahtangga sebagai kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumahtangga. Kedua pasal itu mengaitkan “kekerasan” dengan “kesengsaraan atau penderitaan”. Kesengsaraan atau penderitaan adalah keadaan yang secara empirik―setidaknya berdasarkan laporan korban―bisa dilacak. Kita bisa melihat luka bekas pukulan, psikolog bisa melihat trauma, dan perkosaan atau penelantaran ekonomis juga meninggalkan jejak. Bahkan pembentukan UU PKDRT hanya didasarkan pada UUD 1945 dan bukan pada UU Nomor 7 Tahun 1984 yang Pasal 16-nya mewajibkan negara peserta konvensi membuat peraturan penghapus diskriminasi terhadap wanita di perkawinan dan hubungan kekeluargaan. Mungkin karena itu popularitas UU PKDRT ini telah melampaui UU Nomor 7 Tahun 1984 dan tersingkirlah istilah diskriminasi dari wacana hukum tentang perempuan di Indonesia. Tulisan ini hendak membahas bagaimana wacana kekerasan terhadap perempuan menggeser wacana diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum positif dan tulisan para feminis. Tulisan ini juga akan membahas bagaimana perubahan wacana itu mengubah bentuk kasus hukum berbasis gender. Pada bagian akhir akan dibahas makna pergeseran wacana tersebut bagi perjuangan feminisme di Indonesia. Hukum sebagai Wacana Carol Smart―seorang pemikir hukum feminis dari Inggris―menyatakan: “Although law is not a ‘science’ it is well able to make the same claims to truth as the sciences, and in so doing exercises a power which is not under threat.”[1] Berdasarkan hal itu Smart menyatakan, bahwa kita lebih tepat memahami hukum sebagai sistem pengetahuan daripada sistem peraturan.[2] Alasannya, pertama, dalam kenyataannya hukum diterapkan berdasarkan kriteria hukum dan non-hukum yang membuat banyak hakim sering menjatuhkan keputusan untuk kasus-kasus sejenis secara tidak konsisten.[3] Yang penting adalah bagaimana akal sehat masyarakat bisa menerima keputusan-keputusan pengadilan itu. Alasan kedua adalah sebagai sistem pengetahuan, hukum juga mampu mendiskualifikasi berbagai kebenaran yang dimunculkan oleh pengetahuan-pengetahuan lain seperti agama, filsafat, sains, ilmu pengetahuan sosial ataupun pengalaman hidup seseorang.[4] Tentang alasan yang kedua ini Smart menyatakan:

Smart memperoleh gagasan tentang hukum sebagai sistem pengetahuan ini dari pemikiran Michel Foucault.[6] Menurut Foucault, pengetahuan dan kuasa bukan merupakan dua entitas yang berbeda. Kebenaran pengetahuan bukan masalah kesesuaian antara pikiran (teori) dengan realitas di luar pikiran, tapi masalah bagaimana sebuah form of knowledge ilmiah atau populer dibentuk oleh aturan main khusus yang berupa proposisi, dapat menyatakan diri dalam suatu perbincangan. Sehingga―kata Foucault―menerima atau menolak kebenaran sebuah proposisi ilmiah sebenarnya merupakan“…the politics of the scientific statement”. Dengan kata lain, kebenaran sebuah pengetahuan adalah masalah politik wacana, alias masalah kuasa:

Akibatnya seperti halnya berbagai pengetahuan lain, kata Smart, hukum juga tidak dapat menjadi sistem yang utuh (unified) dan hanya mencerminkan kepentingan pria atau negara saja.[8] Setiap orang, berdasarkan latar belakang budayanya, bisa membuat beragam tafsir tentang sebuah ketentuan hukum. Setidaknya hal ini terbukti dari perbedaan keputusan para hakim untuk kasus-kasus sejenis. Tapi, ujar Smart, justru dengan menerima anggapan tentang hukum sebagai sistem pengetahuan dan bukan sebagai sistem aturan, maka para feminis dapat mempersoalkan kuasa hukum dalam mendefinisikan identitas perempuan. Dan hal ini adalah strategi yang mengguncang efek kuasa (to decentre) yang ditimbulkan oleh hukum terhadap mereka:

Secara lebih tegas Smart menyatakan, bahwa dengan men-decentre hukum para feminis harus mulai mengurangi keinginan untuk menggunakan hukum untuk mengatasi berbagai masalah perempuan. Smart bahkan tidak setuju dengan perlunya membentuk teori hukum feminis (feminist jurisprudence). Menurutnya penggunaan hukum untuk mengatasi berbagai masalah perempuan dan pembentukan teori hukum feminis hanya akan menobatkan hukum di hierarki tertinggi pengetahuan.[10] Baginya ini merupakan fetisisme hukum yang dapat menimbulkan efek juridogenic pada masyarakat. Efek juridogenic ini mirip dengan iatrogenic di dunia medis, yaitu timbulnya penyakit baru karena penggunaan obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Dengan kata lain efek juridogenic adalah:

Menurut Smart yang harus kita usahakan adalah tidak menjadikan berbagai persoalan perempuan sebagai semata-mata persoalan hukum. Hanya dengan cara ini, maka para feminis dapat melontarkan perlawanannya dari luar arena hukum:

Begitulah, seperti yang dikatakan oleh Smart, sebagai sistem pengetahuan, hukum memang tak hanya diterapkan untuk menyelesaikan kasus hukum, tapi terutama untuk mendiskualifikasikan berbagai kebenaran yang dihasilkan oleh berbagai ilmu pengetahuan lain dan pengalaman hidup konkret seseorang atau kelompok orang. Misalnya, seorang perempuan tidak akan bisa menganggap tindakan seorang pria yang secara seksual telah meruntuhkan harga dirinya sebagai perkosaan, hanya karena―seperti yang diatur dalam Pasal 285 hukum pidana Indonesia―tindakan pria itu tidak dilakukan dalam bentuk penetrasi penis ke vagina. Sebaliknya bila seorang feminis memahami hukum sebagai sistem pengetahuan, maka ia akan dapat melontarkan kritiknya terhadap hukum dari luar arena resmi hukum. Seperti yang dikatakan oleh Smart, seorang feminis dapat menjadikan hukum sebagai situs perjuangannya dengan mengkritik materi-materi hukum yang patriarkis dan menawarkan pandangan alternatifnya. Berdasarkan kerangka teori yang ditawarkan oleh Carol Smart ini kami akan mempersoalkan bagaimana pergeseran wacana diskriminasi perempuan menjadi kekerasan terhadap perempuan itu terbentuk dalam berbagai hukum positif di Indonesia, bagaimana para feminis memaknainya, bagaimana kasus-kasus hukum berubah karenanya, dan apa makna pergeserasan wacana itu bagi perjuangan feminis di Indonesia. Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan Perempuan dan pria memang berbeda. Tapi perbedaan tersebut akan secara psikologis, sosial, politik, dan ekonomi merugikan perempuan bila menjadi pembedaan gender. Pembedaan ini merugikan perempuan, karena akan membuat mereka secara psikologis, sosial, politik dan ekonomi tergantung pada pria. Karena itu pembedaan jenis kelamin atau gender ini disebut sebagai diskriminasi gender. Arah dari pembahasan tentang diskriminasi gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender antara pria dan perempuan.[13] Sementara para feminis internasional mendefinisikan kekerasan gender―dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan―adalah berbagai tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual dan psikologis perempuan. Berbagai tindakan yang mereka kategorikan sebagai kekerasan itu adalah ancaman, pemaksaan atau pembatasan kebebasan, baik di ruang privat maupun ruang publik. Ini adalah definisi yang mereka ambil dari Deklarasi PBB tahun 1993 tentang “Elimination of Violence Against Women”.[14] Dengan demikian bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa dikenali oleh pancaindra. Luka di tubuh, bekas perkosaan atau luka batin bisa diukur dan dikenali oleh korban, orang di sekitarnya, dokter atau psikolog. Penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah diskriminasi gender, yakni pandangan yang bias gender tentang hubungan antara pria dan perempuan. Seorang pria bisa memukul, memerkosa, membatasi ruang gerak dan memaki perempuan, karena ia dan masyarakat di sekitarnya menganggap status sosial pria lebih tinggi daripada perempuan. Seperti yang dinyatakan oleh Johnson, Ollus dan Navela:

Tujuan dari pembentukan wacana kekerasan terhadap perempuan ini adalah untuk mengakhiri atau setidaknya mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan. Tak aneh bila banyak negara anggota PBB yang meratifikasi Deklarasi PBB tahun 1993 tentang “Elimination of Violence Against Women” tersebut dan kemudian menerbitkan berbagai ketentuan hukum nasional yang mengkriminalkan berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi terhadap perempuan. Bahkan, kini kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai kejahatan terhadap hak-hak asasi perempuan.[16] Tapi apakah kriminalisasi atas berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut akan mengakhiri atau setidaknya mengurangi diskriminasi terhadap perempuan? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab kalau kita bisa secara jelas membedakan diskriminasi terhadap perempuan dari kekerasan terhadap perempuan. Apakah benar diskriminasi gender (dalam hal ini diskriminasi negatif, bukan diskriminasi positif) adalah dasar dari munculnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan? Kalau benar demikian, maka apakah diskriminasi gender itu bukan merupakan sebuah kekerasan? Apakah membedakan dan menganggap peran sosial dan budaya perempuan sebagai lebih rendah daripada pria itu bukan merupakan kekerasan? Pembedaan diskriminasi dari kekerasan terhadap perempuan hanya akan membuat jumlah kekerasan terhadap perempuan bisa berkurang (dengan syarat aparat penegak hukum memahami berbagai ketentuan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan ini). Tapi hal itu tak dengan sendirinya akan mengurangi bentuk-bentuk dan jumlah diskriminasi terhadap perempuan. Sulitnya hukum untuk mengakhiri diskriminasi gender disebabkan oleh kenyataan, bahwa gender bukan satu-satunya identitas yang membentuk hubungan antara pria dan perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari secara konfiguratif identitas gender berperan bersama dengan berbagai identitas yang lain―seperti orientasi seksual, agama, etnisitas, ras, usia, status sosial, kelas sosial, usia dan nasionalisme―saat membentuk relasi antara pria dan perempuan. Misalnya di Indonesia seorang perempuan Tionghoa yang mengalami kekerasan seksual di tempat kerjanya tak bisa begitu saja menuntut pelakunya yang beretnis Jawa dan beragama Islam ke pengadilan. Karena bisa jadi saat kasusnya diproses di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan ia mengalami kekerasan berbasis etnis dan agama baik oleh aparat penegak hukum atau kelompok masyarakat yang lain. Hal ini tentu tak terjadi bila korban pelecehan seksual di tempat kerja itu adalah perempuan Jawa yang beragama Islam. Karena―seperti yang dicatat oleh Carol Smart―hukum tak bisa secara mudah mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Sebab bahasa dan sistem hukum yang baik adalah bahasa dan sistem hukum yang netral terhadap para pihak yang bersengketa dan juga netral terhadap sengketa berbasis gender. Asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka dan terdakwa, alat bukti dan barang bukti akan seringkali mempersulit proses pembuktian terjadinya diskriminasi gender. Sebab diskriminasi gender adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan yang mendapat pembenaran budaya ataupun agama. Tentang hal ini Smart menulis:

Maka berlakunya berbagai ketentuan hukum tentang kekerasan terhadap perempuan tidak dengan sendirinya akan mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan. Karena diskriminasi terhadap perempuan tak hanya terjadi dalam bentuk pembedaan gender, tapi juga dalam bentuk pembedaan identitas orientasi seksual, agama, etnisitas, ras, status sosial, kelas sosial, usia dan nasionalisme. Karena itu pandangan yang dikotomis tentang diskriminasi terhadap perempuan dengan kekerasan terhadap perempuan harus ditinjau ulang dengan memerhatikan konfigurasi beragam identitas non-gender tersebut yang juga berperan dalam membentuk hubungan antara pria dan perempuan. Hukum tentang Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Hilangnya Hasrat akan Kesetaraan Gender Adalah Majelis Umum PBB dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang membuat istilah “diskriminasi”―yang dalam Konvensi CEDAW dan UU Nomor 7 Tahun 1984 dianggap sebagai pelanggaran HAM―menjadi suatu konsep yang abstrak, tak terjangkau oleh pancaindra dan karenanya tak bisa dijatuhi sanksi hukum. Setelah itu mereka mengusulkan agar “diskriminasi” diwujudkan menjadi “kekerasan” yang oleh Pasal 5 UU PKDRT dirinci menjadi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumahtangga. Apa dampak dari pembedaan dan pemisahan diskriminasi dari kekerasan ini? Diskriminasi terhadap perempuan, seperti yang dinyatakan di Pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 1984, adalah “setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”. Dari uraian itu tampak, bahwa diskriminasi berdasarkan gender―yang berupa pembedaan, pengucilan dan pembatasan―akan berakibat pada ketakmampuan seseorang untuk mengakui, menikmati dan menggunakan HAM atau membuat pria dan perempuan tak setara. Dengan kata lain seharusnya diskriminasi adalah tindak kekerasan. Tapi bagian “Menimbang” UU PKDRT merumuskan “kekerasan” adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan sebagai bentuk diskriminasi. UU PKDRT ini menganggap “kekerasan” adalah sebentuk “diskriminasi”. Tapi apa itu diskriminasi? Apakah diskriminasi juga merupakan kekerasan? Cara perumusan “kekerasan sebagai bentuk diskriminasi” itu telah membuat UU PKDRT bukan hanya membedakan kekerasan dari diskriminasi, tapi terutama membuat diskriminasi menjadi sebuah konsep yang abstrak (tak terjangkau oleh pancaindra) dan tak bisa dikriminalkan. Pancaindra dan hukum baru bisa menjangkaunya saat diskriminasi itu mewujud dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumahtangga. Tampaknya pengabstrakan konsep diskriminasi ini bukan hanya kekeliruan para pembuat UU PKDRT. PBB―dalam Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1992 tentang “Kekerasan Terhadap Perempuan”―juga menyatakan bahwa “Kekerasan berbasis gender adalah sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar persamaan hak dengan laki-laki. Kemudian pada tahun 1993 Majelis Umum PBB menerbitkan “Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”. Di deklarasi itu Majelis Umum menganggap, bahwa efektifitas Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (yang diratifikasi oleh Pemerintah RI sebagai UU Nomor 7 Tahun 1984) akan mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan bahwa Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan ini akan memperkuat dan melengkapi proses tersebut. Pernyataan ini membuktikan, bahwa Majelis Umum PBB secara eksplisit menganggap Konvensi CEDAW (UU Nomor 7 Tahun 1984) itu tak efektif. Ia akan diefektifkan oleh Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Jadi Majelis Umum PBB menganggap “diskriminasi” sebagai sebuah rumusan yang abstrak, tak terjangkau pancaindra dan tak bisa dihukum. Agar bisa dijatuhi sanksi hukum dan dihapuskan, maka diskriminasi harus diwujudkan secara empirik dalam berbagai bentuk kekerasan. Berdasarkan argumentasi itulah kemudian Komnas Perempuan merumuskan 15 jenis kekerasan terhadap perempuan, yakni (1) perkosaan; (2) pelecehan seksual; (3) eksploitasi seksual; (4) penyiksaan seksual; (5) perbudakan seksual; (6) intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; (7) prostitusi paksa; (8) pemaksaan kehamilan; (9) pemaksaan aborsi; (10) pemaksaan perkawinan; (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (12) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama; (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (15) pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi.[18] Ke-15 bentuk kekerasan terhadap perempuan itu diatur dalam KUHP. Namun demikian, para feminis Indonesia termasuk Komnas Perempuan, justru menilai berbagai ketentuan hukum yang merugikan perempuan―misalnya Perda Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan berbagai Perda Syariah―sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan.[19] Feminis Indonesia dan Pergeseran Wacana Diskriminasi menjadi Kekerasan terhadap Perempuan Dampak dari pembedaan diskriminasi dari kekerasan tersebut bukan hanya makin tak populernya UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang “Penghapusan Segela Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita” atau tergusurnya wacana diskriminasi oleh wacana kekerasan, tapi terutama hilangnya hasrat para feminis Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan pria dan perempuan. Kini para feminis Indonesia lebih suka mencermati apakah sebuah tindakan merupakan kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana menghukumnya. Pada tahun 1994, sepuluh tahun setelah pemerintah Indonesia meratifikasi CEDAW Convention menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang “Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita”, sejumlah dosen perempuan Universitas Indonesia dan sejumlah aktivis LSM perempuan mendirikan “Kelompok Kerja Convention Watch”. Mereka mengadakan serangkaian ceramah dan siaran radio untuk mensosialisasikan UU Nomor 7 Tahun 1984. Mereka menganggap sosialisasi ini penting, karena banyak penegak hukum dan perguruan tinggi yang belum mengetahui apalagi memahami isi UU tersebut.[20] Tak hanya sampai di situ, pada tahun 1996 sampai 1999 mereka mengadakan beberapa lokakarya dengan peserta para dosen fakultas hukum di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jember, Denpasar, Manado dan Ujung Pandang. Tulisan para dosen fakultas hukum yang membahas diskriminasi terhadap perempuan dalam Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Kesehatan, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara tersebut mereka bukukan dengan judul “Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita”.[21] Terbitnya buku ini turut menyumbang topik baru dalam kajian perempuan di berbagai Pusat Studi Wanita yang ada di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Topik baru tersebut adalah kajian gender terhadap hukum positif, hukum adat dan hukum agama. Berbagai tulisan dengan topik yang sama pun muncul di sejumlah media massa nasional dan lokal. Semua ini berlangsung sampai awal tahun 2005, yakni setahun setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Tapi pada tahun 2000 Nursyahbani Katjasungkana―salah seorang feminis Indonesia, aktivis di beberapa LSM Perempuan, LBH perempuan, anggota Komnas Perempuan, dan anggota DPR 2004-2009―menulis tentang diabaikannya istilah “kekerasan terhadap perempuan” dalam berbagai khasanah hukum di Indonesia. Menurutnya Indonesia berbeda dari berbagai negara Barat yang telah mengenal istilah “gender based violence” dan “sexual violence”:

Tampak dari kutipan itu, bahwa sampai dengan tahun 2000-an itu berbagai hukum positif dan bahkan para feminis Indonesia masih tak menyadari dampak dari pengkategorian kejahatan seksual atau kejahatan terhadap tubuh perempuan sebagai “kejahatan terhadap kesusilaan”. Dampaknya, menurut Nursyahbani Katjasungkana, adalah “kejahatan terhadap kesusilaan” hanya bisa dijadikan kasus hukum apabila terjadi di ruang publik dan mengusik keyakinan etik (kesusilaan) sejumlah orang menyaksikannya. Tapi perkosaan suami terhadap istrinya atau kekerasan lain yang terjadi di rumah tangga tak akan dianggap sebagai kejahatan:

Tak lama setelah itu Komnas (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap) Perempuan―yang didirikan dengan Keppres Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan kemudian disempurnakan dengan Keppres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan―menerbitkan sebuah buku yang memberi pemahaman baru terhadap para aktivis perempuan dan para pengajar gender di perguruan tinggi tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan di hampir seluruh pelosok wilayah Indonesia. Buku yang berjudul Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia (terbit pada Oktober 2002) ini ditulis berdasarkan “Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” yang diterbitkan oleh PBB pada 20 Desember 1993 dan juga kerja-kerja LSM Perempuan dan LBH Perempuan di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Kupang, dan Papua. Buku itu memetakan berbagai bentuk kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan Indonesia, yakni kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam hubungan personal (pacaran), kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan di tempat kerja, kekerasan terhadap pekerja seks, perdagangan perempuan, kekerasan terhadap perempuan di media massa, iklan dan musik populer.[24] Apakah hukum positif yang di Indonesia dapat mencegah dan mengatasi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut? Menurut Komnas Perempuan KUHP, berbagai hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bahkan banyak penegak hukum yang juga melakukan kekerasan terhadap perempuan. Karena itu mereka merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk memperbaiki KUHP dan aparat penegak hukum agar lebih peka gender:

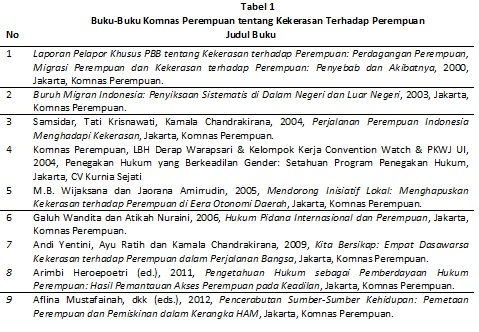

Setelah itu sejumlah feminis Indonesia, baik yang mengajar di perguruan tinggi ataupun yang bekerja di berbagai LSM perempuan, menerbitkan sejumlah buku dengan topik kekerasan terhadap perempuan. Beberapa yang bisa disebutkan di sini adalah buku yang berjudul Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan (Sulistyowati Irianto ed., Jakarta, buku Obor, 2006). Buku ini walau berjudul Kesetaraan, tapi berisi sejumlah artikel yang mempersoalkan kekerasan terhadap perempuan baik di sektor publik dan privat, atau yang dibenarkan oleh agama dan adat. Buku Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan (Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahjo, Jakarta, Buku Obor, 2006) yang membahas proses pengadilan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan sejauh mana aparatur penegak hukum mengulangi bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Barang tentu yang tak dapat diabaikan adalah buku-buku terbitan Komnas Perempuan telah makin menyedot perhatian para feminis pada bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. Buku-buku tersebut antara lain adalah: Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sejak awal 2004 sampai sekarang perhatian feminis Indonesia telah beralih dari persoalan diskriminasi terhadap perempuan ke kekerasan terhadap perempuan. Peralihan wacana ini berimbas pada meningkatnya jumlah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai LBH Perempuan di seluruh Indonesia seperti yang dikumpulkan dalam Catatan Tahuan (Catahu) yang diterbitkan Komnas Perempuan pada setiap bulan Desember mulai tahun 2002. Dalam Catahu itu bukan hanya dilaporkan peningkatan dan penurunan bentuk-bentuk kekerasan tertentu terhadap perempuan, tapi juga jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di berbagai kota di Indonesia. Masing-masing bentuk kekerasan berjumlah di atas 5000 kasus. Tingginya pelaporan bentuk-bentuk kekerasan ini tentu terkait dengan makin meningkatnya jumlah anggota masyarakat dan perempuan yang mengenal bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut. Mereka juga mencatat, bahwa tak semua kasus kekerasan terhadap perempuan ini bisa diselesaikan di pengadilan. Makna Pergeseran Wacana Akibat dari “Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan” yang dikeluarkan oleh PBB dan UU PKDRT itu konsep diskriminasi makin tak dipahami sebagai kekerasan dan berubah menjadi konsep yang abstrak. Akibatnya adalah hukum dan para feminis Indonesia cenderung hanya memerhatikan dan membicarakan kekerasan terhadap perempuan. Hukum juga tak bisa secara langsung menjangkau diskriminasi. Di sinilah kita perlu menuliskan ulang pemikiran gagasan Carol Smart di atas tentang hukum sebagai wacana (diskursus):

Kutipan itu membantu kita memahami, bahwa UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita sebenarnya merupakan UU yang belum efektif, karena isinya hanya mewajibkan pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang melarang berbagai bentuk diskriminasi. Tapi hingga kini berbagai peraturan itu belum ada. Yang muncul justru UU PKDRT yang―walaupun menganggap kekerasan sebagai wujud dari diskriminasi―sama sekali tak menjadikan UU Nomor 7 Tahun 1984 itu sebagai rujukannya. Karena itu “diskriminasi”, seperti yang dikatakan oleh Smart, masih merupakan “non-legal knowledge” dan karena itu membutuhkan peraturan hukum lain untuk mengubahnya menjadi “legal issues” agar “can be processed through the legal system”. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Smart, hukum sebagai sebuah wacana yang punya klaim kebenarannya sendiri akan mendiskualifikasi dan mereduksi berbagai bentuk pengalaman perempuan akan diskriminasi gender. Pendapat Smart ini sejalan dengan pendapat David Nelken yang menganggap hukum sebagai sebuah pengetahuan yang akan membatasi berbagai bentuk pengetahuan lain dalam memahami sebuah peristiwa:

Florence Dore juga mengemukakan pendapat sejenis, yaitu sebagai sebuah pengetahuan yang disampaikan dalam bahasa, hukum akan selalu berusaha memberi wujud empirik pada sebuah gagasan. Tapi karena bahasa adalah konstruksi yang tak memiliki dasar alamiah, maka seperti halnya sastra, hukum akan selalu memproduksi ketakpastian dan keambiguitasan bahasa. Bahasa hukum selalu menghasilkan skeptisisme: “…literature and law are both linguistic phenomena, and to revivify a lost skepticism about the possibility of grounding representational ambiguity”.[28] Sedangkan Sara Ahmed menganggap, bahwa seorang yang non-hukum atau yang tak memiliki pengetahuan hukum akan mempertanyakan kepastian dan integritas hukum sebagai sebuah wacana:

Pertanyaan dari “luar hukum” seperti yang diajukan oleh Sara Ahmed ini penting untuk membantu kita dalam mempersoalkan sejauh mana kriminalisasi terhadap beragam bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan bisa secara efektif untuk mengurangi bentuk-bentuk kekerasan dan bahkan diskriminasi terhadap perempuan. Sebab dengan bertanya dari “luar hukum” kita akan menyingkap batas-batas dan bahkan ketakmungkinan hukum sebagai pengetahuan yang utuh (integrity) atau tentang ketakmungkinan hukum menyingkirkan pengetahuan-pengetahuan lain untuk memahami diskriminasi/kekerasan terhadap perempuan secara lain: “… speaking from ’outside’ of law is an impossible position, or a position which reveals the impossibility of sustaining law as an integrity, of excluding or repressing the terrain of the non-legal, the realms of subjectivity, the body, ethics and politics”.[30] Dengan demikian membahas pergeseran wacana diskriminasi terhadap perempuan menjadi kekerasan terhadap perempuan adalah pembahasan tentang hukum sebagai sebuah bentuk pengetahuan atau wacana yang bersaing dengan norma hukum lainnya dan juga memengaruhi kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuknya adalah hilangnya minat hukum positif dan para feminis Indonesia untuk mempersoalkan diskriminasi. Setidaknya mereka tak lagi menganggap diskriminasi sebagai kekerasan. KEPUSTAKAAN Ahmed, Sara, 1995, “Deconstruction and Law’s Other: Towards a Feminist Theory of Embodied Legal Rights”, London, Social Legal Studies Vol. 4. Dore, Florence, 2006, “Law’s Literature, Law’s Body: the Aversion to Linguistic Ambiguity in Law and Literature”, London, Law, Culture and Humanities Vol. 2. Foucault, Michel, 2002, “Truth and Power” dalam Michel Foucault: Essential Works of Foucault 1954-1984, vol. 3, James D. Faubion (ed.), London, Penguin Books. Ihromi, T.O., Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima (eds.), 2000, “Kata Pengantar” dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Bandung, Penerbit Alumni. Johnson, Holly, Nathalia Ollus, Sami Navela, 2008, Violence Against Women: An International Perspective, New York, Springer. Katjasungkana, Nursyahbani, 2000, “Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan” dalam Nursyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno dan Afan Gaffar (eds.), Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Lam, Maria, 2004, “The Perception of Inaqualities: A Gender Case Studies”, London, Sage Publications - Sociology vol. 38 (1), London. Nelken, David, 2006, “Law and Knowledge/Law as Knowledge”, London, Socio & Legal Studies Vol. 15 (4). Smart, Carol, 1989, Feminism and the Power of Law, London, Routledge. Smart, Carol 1992, “The Woman Legal Discourse”, London, Sage Publications – Social & Legal Studies Vol. 1. Smart, Carol, 1995, “Legal Regulations or Male Control” dalam Carol Smart (ed.), Law, Crime and Sexuality: Essays In Feminism, London, Sage Publications. Tubs, Margot Tubbs, 1993, “Feminism and Legal Positivism” dalam D. Kelly Weisberg (ed.), Feminist Legal Theory, Philadelphia, Temple University Press. Komnas Perempuan, 2002, Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta, Amepro. Komnas Perempuan, 2012, Kekerasan Seksual, www.komnasperempuan.or.id, diunduh 16 April 2014. Jurnal Perempuan Nomor 60, September 2008 yang bertema “Awas Perda Diskriminatif”. CATATAN BELAKANG

[1] Carol Smart, 1989, Feminism and the Power of Law, London, Routledge, hal. 14. [2] Ibid., hal. 11. [3] Kriteria hukum adalah asas-asas dan berbagai ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam hukum. Kriteria non-hukum adalah sebaliknya. [4] Di Indonesia, misalnya, pemerintah dapat secara hukum menentukan agama-agama yang boleh dan yang dilarang dianut oleh rakyatnya. Dengan demikian, dalam hal ini, kebenaran versi hukum lebih tinggi statusnya daripada kebenaran versi agama. [5] Ibid., hal. 11. [6] Ibid., hal. 6-14. [7]Michel Foucault, 2002, “Truth and Power” dalam Michel Foucault: Essential Works of Foucault 1954-1984, vol. 3, James D. Faubion (ed.), London, Penguin Books, hal. 114. [8]Carol Smart, 1995, “Legal Regulations or Male Control” dalam Carol Smart (ed.), Law, Crime and Sexuality: Essays In Feminism, London, Sage Publications, hal. 137-138. [9]Carol Smart, 1989, op.cit., hal. 25. [10] Ibid., hal. 88-89. [11] Ibid., hal. 161. [12] Ibid., hal. 88 [13]Maria Lam, 2004, “The Perception of Inaqualities: A Gender Case Studies”, London, Sage Publications - Sociology vol. 38 (1), London, hal. 7-8. [14]Holly Johnson, Nathalia Ollus, Sami Navela, 2008, Violence Against Women: An International Perspective, New York, Springer, hal. 1 [15] Ibid., hal. 2. [16] Ibid., hal. 16. [17] Carol Smart, 1992, “The Woman Legal Discourse”, London, Sage Publications – Social & Legal Studies Vol. 1, hal. 31. [18]Komnas Perempuan, 2012, Kekerasan Seksual, www.komnasperempuan.or.id, diunduh 16 April 2014. [19]Tentang hal ini lihat berbagai artikel di Jurnal Perempuan Nomor 60, September 2008 yang bertema “Awas Perda Diskriminatif”. [20] T.O. Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima (eds.), 2000, “Kata Pengantar” dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Bandung, Penerbit Alumni, hal. x-xxi [21] Ibid. [22] Nursyahbani Katjasungkana, 2000, “Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan” dalam Nursyahbani Katjasungkana, Loekman Soetrisno dan Afan Gaffar (eds.), Potret Perempuan: Tinjauan Politik, Ekonomi, Hukum di Zaman Orde Baru, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 77-78. [23] Ibid., hal. 84 dan 88. [24]Komnas Perempuan, 2002, Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia, Jakarta, Amepro. [25] Ibid., hal. 200. [26] Carol Smart, 1989, op.cit., hal. 11. [27] David Nelken, 2006, “Law and Knowledge/Law as Knowledge”, London, Socio & Legal Studies Vol. 15 (4), hal, 570. [28] Florence Dore, 2006, “Law’s Literature, Law’s Body: the Aversion to Linguistic Ambiguity in Law and Literature”, London, Law, Culture and Humanities Vol. 2, hal. 28. [29] Sara Ahmed, 1995, “Deconstruction and Law’s Other: Towards a Feminist Theory of Embodied Legal Rights”, London, Social Legal Studies Vol. 4, hal. 55. [30] Ibid. |

AuthorDewan Redaksi JP, Redaksi JP, pemerhati masalah perempuan Jurnal Perempuan terindeks di:

Archives

July 2018

|

RSS Feed

RSS Feed