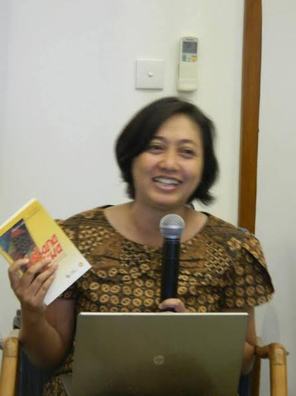

Roro Sawita, Gde Putra, Emma Baulch: Citra Perempuan Indonesia dalam Iklan Produk Provider30/5/2014