Dian Aditya Ning Lestari (Mahasiswa S2 Kajian Gender, Universitas Hasanuddin) Nilai-nilai Kesetaraan Gender telah ada dalam Budaya Sulawesi Selatan sejak lama. Misalnya nilai-nilai “sipakatau, sipakalebi, sipakainge.”(1) Nilai-nilai ini mengandung kata “si” di depannya yang berarti “saling.” Ini menunjukkan budaya bilateral di Bugis-Makassar, yang menyetarakan posisi laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada juga lima gender dalam Budaya Bugis, yaitu Oroane (Laki-Laki), Makkunrai (Perempuan), Calalai (perempuan yang seperti laki-laki), Calabai (laki-laki yang seperti perempuan) dan Bissu (non-gender).(2)

0 Comments

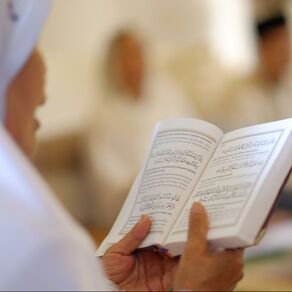

Dok. Merlinda Santina Ximenes Dok. Merlinda Santina Ximenes Merlinda Santina Ximenes (Alumni Prodi Komunikasi, Universitas Nusa Cendana) Jika mendengar kata “Pemimpin” dan “Perempuan”, siapa yang muncul di benak kalian? Dalam negeri, tokoh-tokoh seperti Retno Marsudi, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, dan Najwa Shihab kerap menghiasi media massa maupun media sosial dalam merepresentasikan kepemimpinan perempuan. Di tingkat ASEAN, ada Maria Ressa dari Filipina dan Trang Nguyen dari Vietnam sebagai pemimpin perempuan yang juga mengangkat isu-isu dan keresahan soal perempuan. Bagaimana dengan ruang internasional? Apakah perempuan benar-benar dilibatkan secara penuh? Di permukaan, partisipasi perempuan terkesan sudah terlihat.  Dwi Rizky A. N. (Mahasiswa Filsafat, Universitas Gajah Mada) Film Berbagi Suami (2006) disutradarai Nia Dinata dan diproduksi oleh Kalyana Shira Films, karya ini menerima beberapa penghargaan, salah satunya Penghargaan Golden Orchid Award sebagai Film Berbahasa Asing Terbaik di Festival Film Hawaii pada tahun 2007. Film ini terbagi dalam tiga segmen cerita yang saling terkait dan memiliki satu premis yang menjadi tema utama, yaitu kisah tentang tiga perempuan yang menjalani kehidupan poligami dengan latar belakang usia, status sosial, dan etnis yang berbeda. Perempuan-perempuan yang menjadi tokoh utama dalam film ini harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka dan anak-anak mereka di tengah kehidupan yang penuh dengan konflik dan problematika rumah tangga dengan identitas sebagai gender yang liyan.  Fadilla Dwianti Putri (Alumni Program Studi Pascasarjana Kajian Gender, Universitas Indonesia) Judul di atas adalah judul tesis yang saya tulis sampai akhir tahun 2023 lalu di Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia. Hal yang paling saya ingat dari tesis saya justru adalah ketika pertama kali saya menyusun proposal tesis dan saya ditanya oleh Ketua Program Studi saya, Mia Siscawati: “Kenapa Dilla tertarik menulis topik ini?” Pertanyaan tersebut kemudian menggelitik saya, karena sejujurnya saya tidak memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau sekolah keagamaan. Lantas, kenapa saya menantang diri sendiri untuk membahas topik kesalehan?  Dok. Kezia Krisan Dok. Kezia Krisan Kezia Krisan (Mahasiswi Prodi Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia) Tidak dipungkiri, kontestasi Pemilu 2024 telah diwarnai oleh banyak pertikaian serta tegangan antara pejabat politik dengan masyarakat. Para elite politik seolah hanya pada kepentingan diri mereka semata. Ini tampak pada tindakan para elite politik, mulai dari penyimpangan konstitusi, nepotisme, polarisasi kelompok, kebohongan publik, penggiringan opini, hingga narasi kebencian dihadirkan di tengah rangkaian Pemilu. Kekacauan ini diberi panggung oleh para elite guna menyukseskan kepentingannya. Lalu masyarakat hanya hadir sebagai alat pemasok suara, daripada titik pusat dari pesta demokrasi Indonesia. Rakyat diposisikan sebagai yang Liyan, yang inferior.  Sumber: tobacco.stanford.edu Sumber: tobacco.stanford.edu Dian Agustini (Mahasiswi Ilmu Filsafat, Universitas Gadjah Mada) Jika melihat perempuan merokok di meja batu sepanjang taman dekat fakultas saya, saya biasanya akan memandang sekilas dan memikirkan nilai-nilai yang mereka anut dan apa yang mendorong mereka untuk merokok di depan publik. Sebab mau tak mau, suka tak suka, melihat mereka selalu mengingatkan saya pada sebuah gerakan yang cukup berpengaruh dalam gagasan tentang perlawanan, torches of freedom; obor kebebasan.  Sumber: wikiquote.org Sumber: wikiquote.org Dian Agustini (Mahasiswi Ilmu Filsafat, Universitas Gadjah Mada) Ketika saya lebih muda, saya banyak menghabiskan waktu dengan membaca karya sastra klasik. Mencuri-curi kutipan untuk caption pada media sosial, sebagaimana yang dilakukan remaja kebanyakan. Saya tidak memperhatikan sebelumnya, tetapi belakangan menyadari bahwa hampir semua sastra klasik yang saya baca ditulis oleh laki-laki. Fakta ini cukup mengganggu, jujur saja, sebab banyak sekali karya klasik yang mengeksplorasi pikiran perempuan dan ditulis dengan brilian, tetapi penulisnya adalah seorang laki-laki yang bahkan tidak tahu cara memperlakukan perempuan dengan benar. Maria Noviyanti Meti (Mahasiswi Pascasarjana Atma Jaya Yogyakarta)

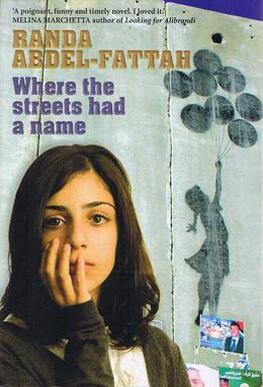

Wacana tentang budaya patriarki kerap dibicarakan secara berdekatan dengan subordinasi peran perempuan. Di wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), perempuan memiliki peran yang sangat terbatas dalam sejumlah urusan adat dan rumah tangga. Perempuan dalam budaya semacam ini “dibeli” oleh laki-laki untuk menjadi miliknya, milik sukunya, dan milik keluarga besarnya (Kleden, 2017:25). Ia harus tunduk kepada suaminya karena telah menerima belis yaitu mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan sebelum pernikahan. Dengan kondisi demikian, maka terbuka kemungkinan bahwa laku hidup dan peran perempuan ditentukan sepenuhnya oleh laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana melihat sisi lain perempuan Sikka dalam mempertahankan kedudukan dan peran mereka berhadapan dengan sistem patriarki? Adakah sikap resisten yang dapat dijadikan sebagai contoh dalam menangkal dominasi patriarki?  Lisa Aulia (Mahasiswi Kajian Gender Universitas Brawijaya) Konflik Palestina-Israel sekali lagi kembali bergemuruh dan meluluh-lantakkan bukan hanya bangunan namun juga hari esok yang tidak terjangkau harganya. Beralih dari pengapnya situasi politik internasional tentang perebutan kepentingan meniti satu demi satu wilayah di muka bumi, konflik ini harus kembali dibawa ke sang tuan rumah salah satunya melalui novel Where the Streets Had a Name. Randa Abdel Fattah selaku penulis menghadirkan kisah sesosok anak perempuan yaitu Hayaat yang berteman dekat dengan Samy. Pertemanan mereka tidak lazim karena perbedaan jenis kelamin dan juga perbedaan agama. Tidak hanya Hayaat, novel ini juga mengisahkan perempuan lain dari keluarganya yaitu Nur (ibu) serta Zeynab (neneknya). Uniknya, interaksi ketiganya mengundang gelak tawa alih-alih isak tangis.  Asri Pratiwi Wulandari (Mahasiswa Pascasarjana Kajian Gender, Universitas Indonesia) Bagi saya, membaca fiksi selalu merupakan pengalaman yang amat menarik. Saya suka kisah yang membuat saya termenung, memikirkan sesuatu yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya, atau dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Saya ingat-ingat kembali, sepertinya salah satu pertemuan saya dengan gagasan feminis pun berawal dari cerpen “Perempuan Berbaju Bunga-Bunga” karya Nenden Lilis yang menggambarkan bagaimana pemaksaan perempuan untuk hanya di kasur, sumur, dan dapur itu sungguh memenjara. Kisah itu membantu saya berpikir kritis tentang peran domestik yang dibebankan pada perempuan, tanpa perlu mengalaminya terlebih dahulu. |

AuthorSahabat Jurnal Perempuan Archives

April 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed