Wulan Danoekoesoemo, 31 tahun[1], perempuan yang memiliki keahlian di bidang psikologi ini mendirikan kelompok sosial bernama Lentera Indonesia atas kepeduliannya terhadap sesama perempuan. Kelompok ini didirikan untuk mendukung para korban perkosaan. Awalnya lelucon di twitter tentang hantu perempuan yang ingin membalas dendam pada pemerkosanya. Wulan sangat marah menanggapi lelucon tersebut lalu menulis tweet bahwa banyak fakta mengejutkan tentang kasus pelecehan seksual dan perkosaan adalah hal serius yang menyakitkan, bukan untuk ditertawakan. Wulan kemudian merasa lebih baik melakukan sesuatu untuk korban perkosaan atau kekerasan seksual daripada terus berkata-kata. Bersama Jurnal Perempuan, Wulan diwawancara untuk menceritakan lebih lanjut masalah korban dan pelaku perkosaan, serta apa yang perlu dilakukan perempuan. Jurnal Perempuan (JP): Apa pendapat anda tentang masalah pemerkosaan di Indonesia? Wulan Danoekoesoemo (WD): Tidak terlalu banyak orang yang merasa nyaman membicarakan masalah perkosan. Kebetulan sejak Lentera Indonesia berdiri tiba-tiba banyak terpapar berita perkosaan. Saat itu kita melihat dengan cara prihatin. Angka statistik perkosaan seperti gunung es, karena betapa banyak yang sebenarnya tidak kelihatan. Maka sudah saatnya masalah ini sesuatu yang harus dituju dan di luar sana kita tahu sudah banyak yang peduli dengan masalah kekerasan terhadap perempuan dan kita ingin ikut ambil bagian dalam area yang selama ini belum tersentuh. JP: Siapa sajakah korban perkosaan? WD: Sayangnya korban kekerasan seksual bisa siapa saja. Bicara perempuan, ya laki-laki juga korban meski tidak sebanyak perempuan. Bicara perempuan muda, anak kecil juga banyak yang mengalami. Jadi kalau ditanya korban siapa, siapapun bisa jadi korban, lintas gender, sosial, kelas, ras dan ekonomi. JP: Berarti masalah perkosaan seharusnya bukan masalah perempuan saja? WD: Terbukti anak kecil laki-laki juga banyak yang jadi korban. Suatu hari kita akan berhadapan dengan korban seksual yang notabene laki-laki dan kita juga sudah mulai menerima email-email dari korban laki-laki yang ingin bergabung dalam komunitas Lentera Indonesia. JP: Apa pengaduan dari korban pria? WD: Mereka belum menceritakan secara spesifik tapi mereka mengaku seorang korban dan ingin berbagi. Kami sadar budaya patriarkhi biasanya membuat laki-laki punya ego dan dominasi sehingga merasa kuat dan ketika mereka sudah berani untuk bicara, sepertinya kita tidak bisa bilang mereka mengada-ada. JP: Mengapa korban perkosaan banyak perempuan? WD: Ini masalah stigma, masalah kecenderungan untuk menyalahkan perempuan misalnya “kamu pulangnya malam sih, naik ojek, naik taksi malam-malam sendiri.” Lah kalau memang tuntutan hidup, mau bilang apa? Kemudian juga kita dituntut selalu untuk berusaha melindungi diri tetapi tidak ada timbal balik ketika pemerintah tidak menyiapkan perangkat hukum yang bisa melindungi semua warga negara perempuan misalnya sistem transportasi karyawan perempuan yang pulang malam. Dari dahulu kita selalu dibilang perempuan itu harusnya jadi istri harus menurut suami, jadi ibu rumah tangga yang baik, fungsinya melahirkan secara kordrati karena punya rahim dan sel telur, tetapi kan perempuan tidak semata-mata itu saja? JP: Bagaimana ide awal Lentera Indonesia? WD: Pertama ini kekuatan sosial media pastinya. Lentera Indonesia berawal dari twitter, waktu itu kita melihat serentetan joke di twitter dengan hashtag berjudul horor gagal. Kemudian pelakunya beberapa twitter buzzer, cukup mengecewakan sebetulnya dengan punya follower ribuan, mereka seharusnya menjadi opinion leader, tetapi opinion yang mereka lead justru menjadikan isu sensitif ini menjadi bahan bercandaan. Yaitu tentan seorang perempuan yang diperkosa kemudian frustasi lalu bunuh diri, meninggal, lalu menghantui si pelakunya, kemudian dibuatlah semacam simulasi berbagai versi. Banyak sekali yang berpartisipasi dalam hashtag itu. Kita miris sekali melihatnya karena terlepas bahwa itu memuakkan, tapi di sisi lain itu adalah potret kenyataan masyarakat kita bahwa mereka tidak mengerti bahwa mereka telah menjadikan perkosaan sebagai bahan bercandaan. Kebetulan malam itu saya bertemu dengan beberapa twitter info lain yang juga tidak kalah sewotnya. Malah ada salah satu yang waktu itu secara terbuka menyatakan dia korban, kemudian kita ngobrol apakah kita marah-marah atau melakukan sesuatu, lalu kita pilih untuk melakukan sesuatu, dan saya mengusulkan untuk membuat kelompok dukungan. Karena dengan kejadian ini mungkin banyak orang di luar sana yang merasa terhina bahkan sampai teman saya itu sampai membuka status mengejutkan bahwa dia korban perkosaan dan dia bilang pertamakalinya bicara di publik. Dan dia setelah dia membuka status itu, emosinya langsung up and down, yang namanya luka itu sudah lama tertutup dan tidak tertangani. Kebetulan saya adalah psikolog klinis dan beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja semacam kelompok dukungan pecandu alkohol yang berusaha untuk pulih, siapapun pecandu boleh datang dan ikut berbagi atau sekedar diam mendengarkan bagaimana orang lain bercerita menjalankan pemulihannya. Saya pikir ini model yang cukup aman untuk dicoba diterapkan untuk korban perkosaan dengan memberi ruang aman. Saya belajar tentang trauma jadi tahu bahwa yang namanya trauma, dan kita berpikir di luar sana pasti banyak perempuan yang menangis sendirian, karena mau cerita sama siapa? Orang tua? Saudara? Dan bagaimana bila pelakunya adalah orangtua sendiri atau saudara? Ibarat kulit bawang ternyata setiap kali mengelupas, selalu ada lagi di dalamnya berlapis-lapis. Kita berangkat dari keprihatinan itu .JP: Seperti apa profil korban perkosaan? WD: Seperti orang-orang yang pernah mengalami trauma. Bayangkan misalnya bencana alam, akan mengalami mimpi buruk, takut dengan suara keras. Kalau dalam kasus kekerasan seksual misalnya terjadi di masa kecil, pelakunya kakek, ayah, kakak, keluarga terdekat, sebagai laki-laki pertama dalam kehidupan setiap perempuan. Dan itu akan menjadi simbolisasi relasi pada masa dewasanya. Bayangkan ketika pengkhianatan itu terjadi di usia yang sangat dini oleh laki-laki pertama dalam hidupnya, itu luka yang dia bawa seumur hidup dan pada perkembangannya dia akan mengalami kehilangan kepercayaan pada orang lain yang seharusnya melindungi, atau menjaga dia. Bisa jadi dia berkembang menjadi orang yang tidak percaya pada laki-laki, menjalin relasi menjadi ragu-ragu, dan ketika keintiman itu hadir dia menjadi sangat takut. Misalnya dia percaya 100% dengan ayahnya, kakeknya ternyata orang yang dipercaya ini justru yang melukai dia. Atau ketakutan pada figur yang memiliki otoritas seperti bos di kantor, dosen di kampus, bisa jadi kalau kita kuliah atau kerja begitu masuk ruang meeting dan konteksnya hanya berdua, dia bisa sesak nafas keringat dingin dan sebagainya. Ini adalah bentuk nyata dari trauma dan itu harus diselesaikan. Bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana caranya mengakui itu terjadi dan pelan-pelan belajar menerima. Ternyata untuk para korban ini mengakui saja susahnya setengah mati. Bayangkan selama puluhan tahun mereka menutupi rapat-rapat lukanya lalu tiba-tiba ibarat dibuka perbannya, it’s like opening the pandora box, emosinya lalu jadi berantakan. Memori yang selama ini dikubur dalam-dalam, akhirnya menuntut pertanggungjawaban yang harus diselesaikan. JP: Sejauh ini sudah berapa orang yang bergabung? WD: Yang reguler 10 orang, lainnya datang dan pergi. Korban dalam masa pemulihan itu seperti masuk dalam terowongan gelap. Diujungnya kelihatan ada cahaya tapi terowongannya panjang. Sekarang masalahnya mereka mau jalan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu semua pilihan. Karena ada orang yang merasa nyeri atau sakit membayangkan prosesnya. Prosesnya memang painful sekali. JP: Apa pesan anda untuk perempuan tentang perkosaan? WD: Kita semua adalah kemungkinan target, karena pelaku itu tidak tiba-tiba terangsang lalu menyerang. Mereka memilih. Kemarin waktu sesi seminar yang kita selenggarakan, kebetulan adalah salah satu rekan datang dia adalah seorang warga negara Amerika lama di Indonesia dan mengajar self defense for women. Waktu itu dia datang menjadi observer ke sesi workshop dan sesi tanya jawab dan tiba-tiba dia datang dari belakang menyalami semua pembicaranya lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling dan dia bilang “kita sudah saling berkenalan, saya sudah mengamati dan kalian adalah target saya!”. Semua yang disalami langsung kaget. Lalu dia datangi salah satu orang bilang, “kamu dari tadi sibuk sekali dengan blackberry kamu sampai kamu tidak sadar saya melihat kamu dari tadi. Kamu akan jadi target saya yang sangat mudah.” Lalu dia juga menghampiri salah satu peserta di situ dan bilang, “Saya juga melihat kamu dari tadi sibuk melihat catatan teman kamu, itu menunjukkan kamu sangat bergantung pada orang lain. Dan pada saat kamu tidak sama orang lain kamu akan menjadi target saya.” Dia tidak sedang bicara gender, tapi tindakannya saat itu menampar semuanya baik laki-laki maupun perempuan menahan nafas karena itu pesan yang kuat sekali dia sampaikan. Jad intinya siapapun kita ketika tidak aware pada diri sendiri, ketika kita tidak care dengan lingkungan sekitar, maka kita jadi target. Karena mereka polanya mengamati, misalnya naik kendaraan apa, dan selalu mencari kelemahan kita sehingga mudah menjadi target. Dia akan mengamati setiap hari rutinitas kita dan memastikan kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Jadi siapapun bisa jadi target, jangan menyalahkan faktor-faktor eksternal yang tidak relevan yang penting aware dan dan jangan punya perilaku yang careless sekali. Selama pemerintah kita tidak ada perlindungan dan infrastruktur yang baik, rakyatnya harus setengah mati melindungi dan membangun dirinya sendiri. [1] Tulisan ini dibuat pada tahun 2011 Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 71. 2011. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  Desti Murdijana adalah Direktur Eksekutif Yayasan Pikul (Pengembangan Institusi dan Kapasitas Lokal) yang memiliki kegiatan di wilayah NTT, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Isu kemiskinan sangat relevan dengan kegiatan Pikul, terutama fokusnya pada isu perempuan, termasuk akhir-akhir ini kasus busung lapar yang melanda wilayah-wilayah yang ia teliti. Dalam wawancara ini, Jurnal Perempuan akan menggali persoalan situasi kemiskinan di daerah-daerah dampingannya, terutama di NTT pada tema terjadinya kasus busung lapar, tentu dalam hal ini kaitannya dengan pengabaian hak perempuan. Berikut hasil wawancara dengan Desti Murdijana oleh Jurnal Perempuan, Sofia Kartika[1]. Jurnal Perempuan (JP): Bagaimana kondisi kemiskinan di Kupang khususnya dan Nusa Tenggara Timur (NTT) umumnya, terutama munculnya kasus busung lapar akhir-akhir ini? Desti Murdijana (DM): NTT dikenal sebagai salah satu wilayah termiskin di Indonesia. Kemiskinan ini sering dihubungkan dengan wilayah yang kering, memang harus diakui beberapa wilayah di NTT mengalami kekeringan rutin hampir setiap tahun. Namun, masih perlu dilihat kembali apakah masyarakat NTT miskin karena lahannya kering atau ada faktor yang lain. Harus diingat pula bahwa NTT menduduki peringkat ke-6 korupsi dari seluruh provinsi di Indonesia. Lebih jelasnya, saya berikan data bagaimana perkembangan penduduk miskin di provinsi NTT tahun 2003 yang lalu. Tabel 1. Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi NTT Tahun 2003 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) tahun 2004. Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa jumlah penduduk miskin di NTT sebesar 30,74%. Adalah jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan data nasional, yaitu sebesar 18,2%. Kemiskinan di NTT relatif menjadi masalah yang paten, isu kemiskinan memang menjadi isu yang mudah “dijual” ke lembaga donor tanpa ada usaha yang jelas tentang apa yang sudah dilakukan. Pemberian raskin (beras miskin) misalnya, di beberapa tempat di NTT dirasakan membuat rakyat menjadi tergantung pada bantuan beras, selain juga isu korupsi yang mengiringi pembagian beras tersebut. “Kami jadi tambah miskin dengan raskin,” ini adalah ungkapan seorang ibu di Kabupaten Kupang. Mengapa? Karena masyarakat lebih senang beli raskin daripada harus susah payah menanam jagung dan ubi yang selama ini juga menjadi bahan makanan pokok mereka. Tanpa terasa, bantuan raskin ternyata memperlemah daya tahan masyarakat lokal untuk bertahan dengan bahan pangan lokal. Harus diingat, tidak semua wilayah di NTT bisa ditanami padi, bahwa hampir semua wilayah yang mudah adalah untuk ditanami jagung, ubi, dan kacang-kacangan. JP : Apa yang menyebabkan kasus busung lapar di NTT? Apakah benar persoalan kemiskinan sebagai pemicu? DM: Masalah Busung Lapar adalah masalah yang mencuat di atas masalah yang lebih besar, yaitu masalah malnutrisi atau gizi buruk. Masalah malnutrisi adalah masalah klasik di NTT. Bila semua orang sekarang prihatin dengan adanya masalah busung lapar, harusnya kita lebih prihatin lagi karena ternyata tidak ada respons yang kuat dari pemerintah untuk menangani masalah gizi buruk/malnutrisi yang setiap tahun diidentifikasi sebagai salah satu masalah anak-anak, terutama balita di semua kabupaten di NTT. Seperti dalam data berikut ini. Tabel 2. Data Gizi di NTT tahun 2005 Pos Kupang, 1 Juni 2005

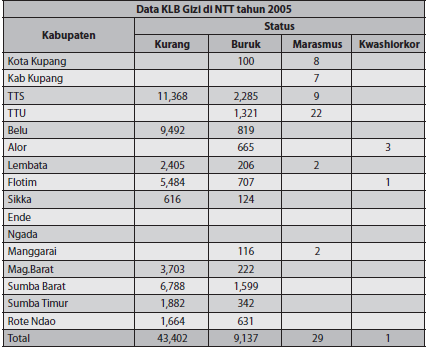

Sumber: Dinas Kesehatan NTT Dari analisis berbagai sumber yang dikumpulkan oleh Yayasan Pikul tadi, jelas bahwa penyebab malnutrisi bukanlah satu-satunya faktor penyebab busung lapar, melainkan juga beberapa penyebab lainnya. Pertama, menurut kalangan praktisi gizi dan kesehatan seperti dokter dan perawat, kalangan eksekutif seperti kepala Dinas Kesehatan, bupati, dan wagub mengatakan bahwa busung lapar disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, posyandu yang kurang berpartisipasi pada masyarakat karena dana operasional tidak ada. Kemudian, karena masyarakat yang miskin menderita penyakit lainnya, seperti malaria, cacingan, TBC, dan ISPA. Selain itu, karena tradisi pola asuh dalam keluarga di NTT kurang memiliki pengetahuan gizi, beranak banyak, dan banyak anak-anak yang dititipkan, serta biasanya yang diutamakan untuk makan adalah bapak. Kekeringan dan rawan pangan menurut mereka juga bagian dari penyebab busung lapar meskipun masih menjadi perdebatan sampai hari ini. Kedua, menurut kalangan pengamat, legislatif, dan akademisi, busung lapar terjadi disebabkan oleh kebijakan pembangunan terutama yang menyangkut pangan, seperti bagaimana orientasi mereka yang masih hanya memikirkan “lahan basah”, cara pandang yang monokultur, serta penataan konsumsi yang disubsistenkan ke pasar. Selain itu, menurut mereka, karena anggaran kesehatan yang terlalu sedikit akibat tindak korupsi dan latar belakang wilayah yang miskin. Ketiga, menurut pemerintah nasional, seperti pernyataan wakil presiden maupun menteri kesehatan, dalam merespons hal ini, hanya menganggap busung lapar terjadi karena kemiskinan, posyandu yang tidak berfungsi, serta penyelewengan dana kesehatan karena penerapan desentralisasi. Keempat, menurut para keluarga korban sendiri, busung lapar akibat miskin, miskin, dan miskin.... Melihat begitu kompleks penyebab dari malnutrisi atau busung lapar di NTT, masih sulit untuk dikatakan penyebab mana yang dominan sehingga memunculkan masalah tersebut. Yang jelas, kemiskinan memang menjadi salah satu faktor dari masalah yang muncul. JP : Kasus busung lapar diketahui identik dengan kebutuhan gizi anak, berarti kita juga bicara kebutuhan gizi ibu. Apakah itu berarti kasus busung lapar ini berkaitan langsung dengan persoalan perempuan? DM: Benar. Bahwa dalam setiap data tentang kemiskinan di NTT, tidak pernah muncul data tentang perempuan. Misalnya, berapa banyak dari keluarga miskin yang kepala keluarganya adalah perempuan tidak pernah dihitung. Berapa banyak dari keluarga miskin yang masih memiliki lahan? Tidak ada data, padahal data ini penting karena bila lahan dimiliki oleh perempuan, maka kepemilikannya akan diambil oleh keluarga besar yang dalam situasi tertentu akan semakin memiskinkan perempuan. Belum lagi, semakin banyak perempuan yang harus menjadi kepala rumah tangga karena suami merantau, suami meninggal karena sakit, dan suami menikah lagi. Fakta lain, dalam situasi yang miskin, perempuan memegang peran-peran strategis, baik menjadi tulang punggung keluarga, penyelamat keluarga, bahkan harus menjadi martir. Di banyak masyarakat NTT, ketika keluarga tidak lagi bisa mendapatkan uang untuk beli makanan, maka perempuan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari bahan makanan yang bisa dimakan. Sebagai contoh, perempuan Sumba, dalam situasi kekurangan makanan, mereka akan mencari ubi hutan (semacam gadung) yang akan mereka jemur dan kemudian diolah menjadi bahan makanan. Di Timor Tengah Selatan, perempuan akan memanfaatkan biji asam untuk makanan pengganti sambil menunggu mendapatkan makanan pokok. Berkaitan dengan masalah busung lapar ini, memang masalah perempuan dalam konteks tersebut kurang mendapatkan perhatian. Padahal, ditemukan beberapa fakta, seperti banyak anak yang busung lapar lahir dari ibu-ibu yang mengalami anemia pada masa kehamilannya. Kasus busung lapar banyak ditemukan pada keluarga miskin dengan jumlah anak lebih dari tiga orang. Ini terkait dengan semakin mahalnya alat kontrasepsi dan bantuan kontrasepsi untuk keluarga miskin tidak sepenuhnya mengenai sasaran. Banyak anak malnutrisi yang diabaikan oleh ibunya karena ibunya kurang informasi dan tidak bisa mengambil keputusan atas nasib anaknya (keputusan untuk membawa ke dokter atau ke posyandu, sering tergantung pada suami). Dalam beberapa kasus ditemukan, bila ada uang sedikit berlebih, bapak akan menggunakannya untuk membeli rokok, daripada menggunakannya untuk bayar bemo (angkutan umum) untuk periksa anaknya ke puskesmas. Bahkan, pada anak-anak yang mengalami gizi buruk, dikhawatirkan ibunya mengalami situasi yang sama. JP : Bagaimana dengan persoalan kebijakan, apakah perempuan dilibatkan dalam masalah-masalah ini? DM: Harus diakui, suara perempuan belum terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Masalahnya, selain belum ada political will dari penguasa untuk memperbesar ruang tersebut, juga perempuan di NTT masih sangat sedikit yang mendapatkan kesempatan untuk memahami hak-hak mereka serta mengakses informasi tentang hal tersebut. Kuota 30% perempuan di legislatif juga masih menjadi tanda tanya besar karena proporsi perempuan yang menjadi anggota dewan masih sangat kecil. Bahkan, di beberapa kabupaten mengalami penurunan. Penguatan basis perempuan memang menjadi pekerjaan rumah utama bagi lembaga-lembaga yang peduli dan berpihak pada rakyat. Berkaitan dengan anggaran, kita ambil contoh anggaran kesehatan di Kupang. Pada tahun 2003, anggaran Kota Kupang untuk kesehatan perempuan sebesar Rp40.191 per orang per tahun. Bila dibagi setiap bulan, maka seorang perempuan miskin mendapatkan subsidi kesehatan hanya sebesar Rp3.349, sama dengan harga sekilo beras. Jumlah ini menurun pada tahun 2004 karena pada tahun tersebut anggaran kesehatan untuk penduduk miskin sebesar Rp28.311 per orang. Secara umum, budget untuk kesehatan (umum) di Kota Kupang hanya 4,5% dari keseluruhan APBD. Dana ini pun sebagian besar digunakan untuk membayar gaji pegawai. Bicara gender budgeting, tampaknya masih sangat jauh dari harapan. JP : Apakah faktor kebudayaan termasuk hal yang mempengaruhi kasus busung lapar di berbagai wilayah yang Anda geluti? DM: Posisi perempuan dalam tatanan adat NTT ada di bawah laki-laki. Ada beberapa suku yang sistem adatnya matrilineal, tetapi sistem tersebut hanya berlaku secara parsial. Untuk proses pengambilan keputusan, sistem matrilineal ini relatif tidak digunakan lagi, intinya laki-laki tetap menjadi pengambil keputusan yang utama. Dalam praktik keseharian masyarakat NTT, perempuan di desa selain bekerja menyelesaikan semua urusan rumah tangga, mereka juga harus ikut terlibat dalam mengurus kebun dan ternak. Beban kerja perempuan cukup berat, namun tidak disertai dengan asupan makanan yang memadai karena masih menjadi kebiasaan, bila ada makanan, yang diutamakan adalah bapak, kemudian anak, dan yang terakhir ibu. Tidak ada perlakuan khusus pada ibu hamil sehingga sangat mudah ditemui, ibu-ibu dalam keadaan hamil, masih harus bekerja di kebun, mencari kayu bakar, atau mengambil air minum yang jaraknya jauh dari rumah. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat NTT sehingga tidak sedikit korban kekerasan yang menganggap itu bukan masalah, atau bila mereka ingin keluar dari rumah, mereka takut semakin mendapatkan kekerasan dari suami. Bentuk kepatuhan istri pada suami adalah menerima dengan pasrah segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang harus dialami anak-anak. Pemahaman agama yang kuat bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia, membuat mereka bertahan dalam penderitaan. Belis (maskawin) juga menjadi sumber persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Belis dilihat sebagai alat tukar, bukan lagi sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan. Karena itu, masih cukup banyak anggapan yang berlaku bahwa dengan diberi belis, maka perempuan menjadi milik laki-laki. Dengan kata lain, pihak laki-laki (dan keluarganya) bisa melakukan apa saja kepada perempuan tersebut, temasuk memperlakukannya sebagai budak. Situasi seperti di atas memang memperbesar kerentanan perempuan pada derajat kesehatan yang rendah dan akan semakin diperburuk ketika mereka hidup dalam kemiskinan. JP : Apa kira-kira langkah strategis untuk mengatasi pemiskinan perempuan? DM: Mengatasi kemiskinan dan perempuan yang dimiskinkan bukan soal mudah, apalagi di NTT, di mana masalah ini sudah terjadi bertahun-tahun. Saya akan fokus pada apa yang bisa dilakukan untuk perempuan di NTT, yaitu menurut saya, harus ada kerja paralel pada tiga tingkatan. Tingkat pertama adalah penguatan basis perempuan dengan pengorganisasian dan pendidikan perempuan secara masif. Maka, bila ada pertanyaan, siapa yang harus melakukan ini? Mungkin harus dengan mengumpulkan sejumlah politisi yang masih punya hati nurani, yaitu akademisi yang mau terjun ke basis, aktivis mahasiswa yang mengurus isu perempuan, aktivis LSM yang tidak berorientasi pada proyek, pemuka agama yang berpihak pada rakyat, dan juga anggota masyarakat yang memiliki kepedulian untuk membangun jaringan yang luas agar menguatkan barisan perempuan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran, membangun kesamaan visi tentang pentingnya keluar dari kemiskinan dan pemiskinan, dan mempunyai suara yang sama untuk menolak berbagai intervensi yang akan merusak kehidupan mereka, serta merumuskan cara hidup yang sesuai dengan tradisi mereka, namun memberikan ruang yang besar kepada perempuan terhadap akses dan kontrol. Tingkat kedua adalah lembaga-lembaga nonpemerintah yang selama ini bekerja untuk masyarakat, termasuk di antaranya adalah LSM, gereja, dan lembaga pengabdian masyarakat. Untuk melepaskan diri dari dominasi agenda donor dan tidak bekerja secara sektoral dan tersegmen, perlu melihat masalah kemiskinan secara lebih integral dan melakukan kajian yang tidak hanya menghasilkan wacana, tetapi sebuah aksi konkrit yang dalam pelaksanaannya sarat dengan pelibatan rakyat, termasuk perempuan sebagai agen utama perubahan. Tingkat ketiga adalah pemerintah. Untuk NTT, sulit membayangkan ada perubahan mendasar dalam 5 tahun ke depan. Namun, bila rakyat (dan perempuan) bisa semakin cerdas, dan cukup mampu membangun pressure group bagi pemerintah, mungkin pemerintah akan menjadi cerdas juga dan lebih bisa menunjukkan perannya sebagai pelayan rakyat. Lewat pemerintah yang cerdas dan tidak korup, diharapkan dapat menghasilkan strategi penuntasan kemiskinan yang lebih mengenai sasaran dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat (dan perempuan). (Sofia Kartika) [1] Tulisan ini dibuat pada tahun 2005 Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 42, 2005. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  “Kalau saya tidak berani menelanjangi diri di dunia internasional menangani jugun ianfu, maka selamanya jugun ianfu tidak akan mendapatkan keadilan. Saya sudah capek dicemooh. Saya ingin semua orang terutama generasi muda tahu seluruhnya. Tidak hanya sepotong-potong; agar mereka tahu dan mengerti bahwa menjadi jugun ianfu bukan mau kami dan bahwa kami bukan pelacur.” Kalimat di atas terucap dari seorang Mardiyem, bekas jugun ianfu yang kini berusia 73 tahun[1]. Dalam usia uzur, ia tak surut memperjuangkan keadilan bagi sesama jugun ianfu. Mewakili rekan-rekan senasib, ia tak surut memperjuangkan keadilan, menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf secara resmi dan pribadi serta memberikan kompensasi kepada para perempuan yang menjadi “budak nafsu” tentara Jepang selama masa penjajahan Negeri Matahari Terbit itu di Indonesia. Masyarakat internasional, bahkan para aktivis LSM di Jepang mengundangnya ke Jepang untuk menuturkan pengalaman pahit sejujur-jujurnya di depan forum. Hasil dari perjuangannya adalah Keputusan tanggal 4 Desember 2001 dari Peradilan Internasional di Den Haag, Belanda terhadap kejahatan perang. Keputusannya adalah bahwa Kasiar Jepang Hirohito dan para pejabat senior Jepang lainnya dinyatakan bersalah. Mereka bersalah atas perbudakan yang terjadi pada sekitar 200 ribu perempuan Asia, mulai dari Cina sampai Korea Selatan, termasuk para perempuan usia muda di Indonesia selama penjajahan Jepang pada Perang Dunia II, 1942—1945. Untuk Mardiyem sendiri, yang terpenting adalah realisasi dari keputusan tersebut. Namun, kenyataannya hingga hari ini, ia dan juga rekan-rekannya hingga uzur usia, harus bertahan hidup dari sumbangan para relawan yang bersimpati. Mereka juga harus tahan menghadapi sikap masyarakat yang menghakimi dan pemerintah Indonesia pun memandang mereka sebagai “aib” yang harus ditutup rapat-rapat. Mardiyem Muda Mardiyem lahir di Yogyakarta sekitar tahun 1929. Ayahnya, Irodjoyo, bekerja sebagai abdi dalem kecil dari seorang bangsawan Yogya, yakni KRT (Kanjeng Ratu Tumenggung) Suryataruna. Meski penghasilan ayahnya kecil, keluarga Mardiyem masih tergolong keluarga yang berkecukupan. Sejak kecil Mardiyem tidak merasakan kasih sayang ibu, karena ibunya meninggal ketika melahirkannya pada usia kandungan baru berjalan tujuh bulan. Ia juga tidak sempat mengenal ketiga kakaknya yang telah meninggal lebih dulu. Namun, ia masih memiliki tiga orang kakak yang lain, yaitu Jainem, Kardiyem, dan Ngatini. Mereka, termasuk dirinya, tumbuh dalam asuhan ayahnya. Walaupun demikian, ia merasa bahagia. Ia mendapatkan kebebasan bermain dengan teman laki-laki, padahal saat itu, masyarakat Jawa masih terikat kuat dengan kultur patriarki yang melarang anak perempuan bermain dengan laki-laki atau bertingkah kelaki-lakian, seperti memanjat pohon atau tertawa keras. Mardiyem sangat senang bermain petak umpet atau lobrok. Di antara teman-temannya, ia menjadi sosok yang disegani. Ayahnya juga mengajarinya bersikap tabah dan prihatin dalam menghadapi kehidupan. Maka, ketika ayahnya meninggal dunia pada saat umurnya baru sepuluh tahun, ia sangat terpukul. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh oleh pamannya, seorang haji, Wak Dul namanya. Berbeda dengan sikap ayahnya yang moderat, pamannya amat memegang nilai-nilai luhur dan adat istiadat Jawa. Merasa tak bebas lagi, Mardiyem memutuskan untuk hidup mandiri dengan jalan menjadi abdi dalem di rumah Ndoro Mangun. Majikannya sangat baik karena memberinya kebebasan untuk berlatih menyanyi sesuai kerja. Pada saat inilah ia mengenal Soerip, seorang penyanyi keroncong yang mengajaknya berlatih menyanyi di Notoprajan. Ketika Mardiyem berusia 13 tahun, saat itulah pendudukan Jepang di Indonesia dimulai. Cita-citanya masih sama, menjadi penyanyi panggung. Ia lalu mendengar bahwa pemerintah Jepang membuka lowongan kerja bagi perempuan untuk dipekerjakan sebagai pelayan restoran dan pemain sandiwara di Borneo (sebutan pulau Kalimantan pada waktu itu). Ia langsung mendaftarkan diri. Mardiyem dengan kepolosan hatinya begitu gembira, terlebih membayangkan dirinya bila telah menjadi seorang penyanyi. Bahkan, di saat pemberangkatan dan selama perjalanan pun, hatinya berbunga-bunga, penuh sukacita. Setibanya di Telawang, sebuah perkampungan di pinggir Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Mardiyem dengan 24 orang temannya yang kebanyakan berasal dari Ambarawa, Yogyakarta, segera menempati rumah panjang yang telah disekat menjadi 24 kamar. Rumah panjang itu lebih mirip sebuah barak tentara. Setiap orang menempati sebuah kamar berukuran 7,5 meter persegi dengan perlengkapan sebuah tempat tidur, meja, dan kursi. Kamar Mardiyem sendiri bernomor 11 dan ia mendapat panggilan momoye (penyanyi). Firasat buruk segera menyelimuti Mardiyem. Ia begitu risau membayangkan dirinya dan kawan-kawannya akan dijadikan para pelacur. “Kala itu saya gelisah dan takut sekali. Malam itu saya tidak dapat tidur dan menangis sepanjang malam. Saya teringat almarhum bapak di kampung halaman. Saya tidak tahu mengapa nasib menjadi seperti ini,” demikian penuturan Mardiyem ketika harus menghadapi kenyataan bahwa cita-citanya sebagai penyanyi yang sebenarnya, kandas. Dua hari kemudian, ia mulai didatangi seorang lelaki Jepang berewokan yang belakangan diketahuinya sebagai pembantu dokter di klinik kesehatan. Lelaki itu merayu dan memaksa Mardiyem untuk melayani nafsu berahinya. Mardiyem telah berupaya untuk melepaskan diri, namun cengkeraman tangan lelaki itu melebihi kekuatannya sebagai perempuan. Dengan kasarnya, lelaki itu merenggut keperawanannya yang selama ini dijaganya, seperti penuturannya, “Dengan sekuat tenaga saya berupaya melawan untuk menghindar. Tetapi, cengkeraman tangan lelaki kekar dan berotot itu semakin kuat. Badan saya sampai terangkat naik ke ujung dipan, bahkan terdorong ke dinding. Saya sedih danrasanya sakit sekali.” Belum hilang rasa nyeri yang dideritanya, datang lagi lelaki kedua, menyetubuhinya tanpa memberinya kesempatan untuk beristirahat. Ia ingat, satu hari itu ada enam orang yang harus dilayaninya. Akibatnya, ia mengalami pendarahan hebat. Namun, itulah hidup yang harus dijalaninya. Hari-hari selanjutnya, bahkan ia harus melayani 10-15 orang tentara Jepang sekaligus dalam sehari. Para tentara menolak untuk menggunakan kapucis (kondom), maka Mardiyem pun hamil. Ketika cicada (pengelola asrama) mengetahui bahwa dirinya hamil, Mardiyem dipaksa menggugurkan kandungannya dengan cara mengurut perut dengan paksa. Mardiyem menjadi jugun ianfu selama kurun waktu 1943-1945. Ia harus siap melayani siapa pun, baik para tentara maupun sipil Jepang. Dan, ia pun harus siap menerima pukulan dan tendangan sepatu lars apabila mereka tidak puas dengan pelayanannya. Satu kali pernah ia tak sadarkan diri setelah menerima tendangan-tendangan, namun tak seorang pun datang menolong. Menuju Jalan Kebebasan Suatu hari, kerani (pemberi tiket untuk tamu) asrama Telawang mengumumkan bahwa para penghuni asrama diperkenankan memilih jalan hidup masing-masing. Mulanya Mardiyem bertanya-tanya, apa yang telah terjadi, hingga ia mendengar suara bom berjatuhan di wilayah permukiman tersebut. Secepatnya ia memutuskan pergi ke Banjarmasin dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak di hutan belantara. Selama tiga hari perjalanan, ia harus menahan lapar dan dahaga. Setibanya di Banjarmasin, ia memilih tinggal di perkampungan Dayak. Salah satu temannya, bernama Ribut, menikah dengan seorang warga Kapuas. Ribut adalah sahabatnya sejak ia masih tinggal di Surabaya. Sebelum berangkat ke Borneo, Ribut sempat berpacaran dengan anak pemilik Hotel Paneleh di Surabaya, tempat Mardiyem dan kawan-kawannya juga tinggal. Mardiyemlah yang melancarkan hubungan keduanya. Ia senang dapat melakukan hal itu karena sesudahnya, Ribut akan membelikannya baju ataupun makanan sebagai ucapan terima kasih. Persahabatan mereka terus berlanjut hingga mereka berada di Telawang. Ia masih ingat nomor kamar Ribut, 15, dan panggilannya adalah “Akiko”. Persahabatanlah yang membuatnya bersedia tinggal di Kapuas. “Saya mau saja diajak ikut Ribut karena saya takut tinggal di kota. Waktu itu banyak tentara sekutu di kota. Saya takut apabila perlakuan seksual menimpa kembali,” demikian alasannya ketika memutuskan untuk tinggal di Kapuas. Ketika situasi sudah lebih aman, barulah Mardiyem bersedia diajak suami Rubut ke kota untuk mengantarkan barang dagangan berupa emas permata. Di kota, ia bertemu dengan Amit Mangun, seorang tentara KNIL (Koninklijk Nederlandisch Leger) asal Desa Bantul, Yogyakarta. Ketika Amit Mangun memintanya untuk menjadi istrinya, dengan halus Mardiyem menolaknya. “Saya tak mau, saya tak butuh suami. Saya hanya butuh kasih sayang dan perlindungan. Ini sudah dipenuhi oleh sahabat saya dan suaminya yang telah memperlakukan saya seperti saudara kandung.” Penolakan Mardiyem pada awalnya semata-mata karena persoalan traumatisnya terhadap laki-laki. Namun, bujuk rayu Ribut dan suami akhirnya membuat Mardiyem pasrah dan menerima pinangan itu. Menanggapi Sinisme Masyarakat Setelah menikah, Mardiyem tinggal dengan suami di asrama KNIL. Di tempat tinggalnya yang baru, ketenangan batin Mardiyem kembali terusik. Cemooh dan kata-kata menyakitkan harus dihadapinya. “Awas, kita kemasukan orang dari ransum Jepang. Hati-hati suami kita bisa disaut (direbut). Mereka itu orang nakal dan haus seks!” Mardiyem menirukan kata-kata yang kerap harus didengarnya pada saat itu. Tak tahan menghadapi teriakan-teriakan tersebut, Mardiyem pun balas menyerang dengan kemarahannya. “Ngapain merebut suami kalian. Apakah setiap bekas ransum Jepang selalu merebut suami orang?” Di sini harga diri Mardiyem terinjak-injak, namun suaminya lagi-lagi menasihatinya agar bersabar dan mencoba melupakan masa lalu. Bagi Mardiyem, kehidupan berumah tangga bukan hal yang mudah untuk dijalani. Trauma yang dialaminya merupakan beban psikologis yang nyaris membuatnya kehilangan rasa cinta kepada setiap laki-laki. Hanya karena kebaikan dan kesabaran Amit Mangun saja yang mampu membuatnya tenteram, termasuk ketika mengetahui dirinya hamil. Padahal, ia yakin sekali tak bisa hamil lagi karena peristiwa pengurutan perut yang pernah dialaminya dahulu. Tidak dapat hamil merupakan risiko yang harus ditanggung oleh sebagian kecil mantan jugun ianfu. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang saling berhubungan erat antara kerusakan alat reproduksi dan tekanan psikologis, seperti perasaan sudah rusak dan tidak berharga. Kehamilan yang terjadi pada Mardiyem lagi-lagi mengundang tuduhan yang bukan-bukan. Sekali lagi, sikap Amit Mangun dapat membuatnya tenteram. Untuk menopang kehidupan rumah tangganya, Mardiyem berjualan seprai, sarung bantal, dan pakaian hasil jahitannya sendiri. Selain itu, ia juga memanfaatkan peluang dengan membantu para gerilyawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sering kali ia mencuri peluru-peluru senjata suaminya untuk kemudian diberikannya kepada gerilyawan. Itulah sebabnya ia selalu berusaha menawarkan diri membersihkan senjata suaminya sepulang dari patroli untuk kemudian mencuri beberapa peluru. Yang paling membuatnya terkesan adalah ketika ia mengambil brand (senjata dengan peluru beruntun) dari gudang senjata KNIL. “Saya mengalami kesulitan karena senjata itu sangat panjang dan pengawasan juga terlalu ketat. Akhirnya, saya bekerja sama dengan seorang teman. Ia bertugas mengajak ngobrol para pengawas asrama, sedangkan saya menggulingkan senjata itu ke luar pagar. Di luar pagar itu terdapat jurang. Saya tidak peduli satu kelompok itu masih akur. Saya juga sempat takut ketahuan. Tetapi, esok paginya saya dapat surat yang mengabarkan bahwa kiriman saya sudah diterima.” Kehidupan Mardiyem terus melaju. Tahun 1953, Mardiyem beserta suami kembali ke tanah kelahiran Mardiyem, Yogyakarta. Di kota ini pun, Mardiyem harus menerima perlakuan sinis dari masyarakat yang mencibirnya, bahkan merasa jijik terhadap dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah masyarakat terjadi gunjingan, cemoohan, dan hinaan terhadap mantan jugun ianfu, padahal saat itu ia baru saja memulai berbisnis. “Saya buka katering. Awalnya sangat laku sampai saya punya lima orang pegawai. Tetapi, lama-lama orang tahu kalau saya mantan jugun ianfu, dagangan saya menjadi tidak laku dan bangkrut. Saya sedih dan sakit hati. Apakah saya punya penyakit? Kalau saya punya penyakit, tidak mungkin saya kawin dengan ABRI.” Menuntut Keadilan di Masa Lansia Enam puluh tahun memang waktu yang panjang. Namun, bukan waktu yang cukup untuk melupakan masa lalu dengan penderitaan yang hebat sebagaimana yang dialami oleh seorang Mardiyem. Trauma itu membekas dalam dan masih segar dalam ingatannya. Belum lagi, luka fisik seperti sebelah kaki mengecil dan gumpalan darah beku di kepala yang sering menyebabkan sakit kepala. Dan, yang paling menyedihkannya, kehilangan jabang bayi. Semuanya itu membuatnya amat sakit hati. Didorong oleh rasa bersalah, maka ia ingin menebus dosanya dengan menjalin kembali hubungan dengan rekan-rekan senasib semasa di Telawang. Ia ingin berjuang bersama-sama menuntut keadilan. Kembali ke Telawang, ditelusurinya masa lalunya. Dilacaknya kembali lokasi tempat penampungan dimana ia dan rekan-rekannya melewati hari-hari yang kelam. Tidak berhenti sampai di situ saja, hingga saat ini, ia bahkan harus berkeliling ke luar negeri untuk membeberkan kisah dan perjuangannya. Saat kunjungannya ke Jepang, para aktivis LSM setempat menunjukkan rasa simpati yang mendalam kepada perjuangan para jugun ianfu. Perjalanan yang telah dirintisnya amat panjang namun tugas, dan beban Mardiyem semakin berat karena kebanyakan teman-temannya telah tua, sakit-sakitan, bahkan tutup usia. Mereka semua tetap menaruh harapan besar padanya, memperjuangkan hak-hak mereka agar ditanggapi dan direalisasikan. Apakah permintaan di atas terlalu berlebihan bila dibandingkan dengan ketidakberdayaan mereka terhadap kehidupan? Seharusnya, tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat memberikan kontribusi yang besar pada mantan jugun ianfu, bukannya justru mengadili mereka. Mereka sudah terkondisi enggan untuk bersosialisasi dan menutup diri untuk beraktivitas. Kini, saat mereka telah lansia, tidak ada pilihan lain untuk bertahan hidup, selain dengan menerima sumbangan para sukarelawan yang bersimpati pada nasib mereka. Mereka harus menahan kesedihan bila mendengar suara-suara yang menganggap mereka sama dengan pengemis jalanan, padahal mereka juga bagian dari warga negara yang sepatutnya mendapat rasa hormat dari pemerintah Indonesia. Mereka berhak dan seyogianya dapat hidup dengan tenang di saat lansia. Maka, seyogianya pulalah pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan dan membantu mantan jugun ianfu untuk mendapatkan ganti rugi, baik material maupun nonmaterial dari pemerintah Jepang. Mardiyem sendiri akan terus membawa suara teman-teman senasib sambil menunggu keadilan itu datang. Ia tidak dapat hanya berpangku tangan dan berserah diri pada nasib. Harapan teman-teman yang telah mendahuluinya sudah dianggapnya sebagai titah yang mulia dan ia telah menjadi bagian dari harapan itu, keinginannya yang terakhir. Perjuangannya akan terus dilakoninya. (Farida) [1] Tulisan ini dibuat pada tahun 2002 Pernah diterbitkan di: Jurnal Perempuan, No. 25. 2002. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Mereka yang di Atas Persoalan, Kumpulan Profil dan Wawancara Jurnal Perempuan. 2013. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. |

AuthorRedaksi Jurnal Perempuan Archives

November 2023

Categories |

RSS Feed

RSS Feed