SJP Talks Juli 2023: Realita Keterwakilan Perempuan dalam Ranah Politik dan Publik di Indonesia11/7/2023

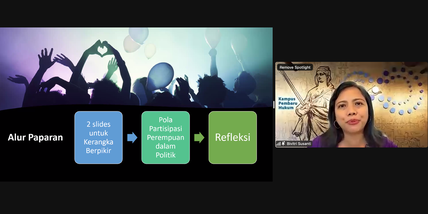

Percepatan target pembangunan berkelanjutan pada 2030 tidak lepas dari isu perjuangan partisipasi perempuan dalam dunia politik dan publik. Dengan harapan menghasilkan kebijakan publik yang berpihak dan mensejahterakan semua kelompok masyarakat termasuk perempuan. Di Indonesia, kebijakan publik lahir sebagai sebuah produk hukum yang perlu dibongkar kembali muatannya. Apakah ada keterwakilan beragam kelompok dalam proses produksinya? Apakah sudah berhasil mewadahi setiap kelompok dalam masyarakat termasuk perempuan? Hal ini dibahas pada gathering Sahabat Jurnal Perempuan (SJP) Talks di hari Sabtu (8/7/2023) lalu. Jurnal Perempuan menghadirkan Bivitri Susanti, S.H., LL.M. sebagai narasumber untuk berdiskusi dan menjawab berbagai pertanyaan mengenai keterlibatan perempuan dalam membangun kebijakan publik dan politik. Perempuan yang akrab disapa Mbak Bibip ini merupakan ahli hukum tata negara serta pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera dan telah menjadi SJP sejak tahun 2014.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bagaimana keterlibatan perempuan pada ranah politik dan publik, Bivitri menerangkan kerangka berpikir yang dipakai soal kebijakan publik dan hukum. Pada negara hukum, terdapat prinsip pegangan yaitu Equality Before The Law. Prinsip tersebut menimbulkan persepsi bahwa kedudukan antar warga negara telah mencapai kesetaraan di depan hukum. Padahal realitanya tidak seperti itu. Menurut Bivitri, manusia sebagai bagian dari negara memiliki kondisi yang berbeda, mulai dari sosiologis, pendidikan, gender, bahkan kondisi fisik. Sehingga merupakan hal wajar dalam bernegara ketika belum mencapai keadaan setara. Maka dari itu prinsip Equality Before The Law harus dipahami sebagai tugas utama hukum atau upaya untuk menyetarakan posisi setiap warga dalam pergaulan negara. Equality Before The Law tidak berarti bahwa semua orang sudah setara di depan hukum. Terlebih, terdapat prosedur formal dalam demokrasi yang seringkali mengunci kelompok rentan. Hal ini disebabkan prosedur pembuatan hukum dibuat oleh kelompok dominan, kemudian outputnya dianggap sebagai sesuatu yang normal di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam beberapa produk hukum atau undang-undang terdapat pasal yang terlihat tidak bermasalah. Namun, keberagaman keadaan sosial menimbulkan dampak yang berbeda pula, tergantung kelompok mana yang terdampak. Pada SJP Talks yang diikuti oleh 23 orang SJP ini, Bivitri memberikan tiga pola kompleksitas bagaimana hukum justru malah mempersempit ruang politik dan publik bagi perempuan melalui kasus bunyi hukum sekaligus praktiknya. Pola pertama, yaitu tidak menyebut kata yang diskriminatif tetapi berdampak diskriminasi pada perempuan. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Tangerang No. 8 Tahun 2005 Pasal 4 Ayat (1) yang sudah dicabut, mengenai pelarangan untuk berada di tempat-tempat tertentu–penginapan, jalan umum, tempat hiburan, sudut jalan atau lorong–pada setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan, sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa mereka pelacur. Dalam pasal ini, tertulis “setiap orang” dan tampak tidak ada kosa kata diskriminatif pada kelompok tertentu. Namun dalam penerapannya, seringkali aparat keamanan memiliki gagasan patriarkis bahwa pelacur merujuk pada perempuan. Mereka lupa bahwa dalam kondisi-kondisi sosial tertentu mengharuskan perempuan bekerja ekstra waktu, seperti lembur atau mendapat shift kerja malam. Pola pikir dan perspektif pun penting dalam pelaksanaan suatu hukum. Pola kedua, tidak menyebut sanksi, tetapi memiliki tujuan pengendalian. Contohnya pada Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Perilaku Penyimpangan Seksual. Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi seperti penjara atau denda. Namun pada pelaksanaannya mereka memiliki protokol pengendalian seperti komisi penanganan dan menimbulkan suasana yang melegitimasi persekusi. Menurut Bivitri, kita harus peka terhadap hukum yang mengukuhkan pola relasi atau seolah terlihat baik tetapi secara politik hukum terdapat keinginan untuk mengendalikan melalui instrumen hukum. Pola ketiga, Affirmative Action. Bivitri berusaha mengajak peserta untuk saling mempertanyakan bagaimana situasi dan dampak Affirmative Action di lapangan. Dalam beberapa situasi pola ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk mencapai kesetaraan gender. Tetapi ketika mengambil contoh pola elit patriarkis, mereka hanya menjadikan isu keterwakilan perempuan dalam dunia politik hanya sebagai formalitas dan angka. Berujung hanya memperluas dinasti politik dengan menarik istri-istri pejabat untuk mencalonkan diri di legislatif. Bivitri mengutip sumber dari kumparan bahwa terdapat 550 pasangan suami istri yang menjadi calon legislatif (Caleg) pada pemilihan legislatif 2019. Bukan berarti istri pejabat tidak diperbolehkan mendaftar caleg, lanjut Bivitri, tetapi secara political will mereka sedang membangun dinasti politik. Di luar dari kategori kritik representasi perempuan di ranah publik dan politik, tidak hanya istri melainkan anak dan keponakan (studi kasus: Banten). Para elit patriarkis hanya berorientasi pada kekuasaan bukan representasi. Sehingga mereka hanya menjadikan isu keterwakilan perempuan dalam dunia politik hanya sebagai formalitas dan angka. Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, partai politik (parpol) jarang memiliki program kaderisasi, terlebih pendidikan politik yang berperspektif gender. Akibatnya mereka masih menggunakan paradigma bahwa representasi perempuan dapat dibuktikan dengan membangun organisasi sayap politik perempuan secara terpisah dengan organisasi induk. Kemudian orientasi parpol di Indonesia masih pada kekuasaan bukan representasi Sebagai penutup sesi presentasi, Bivitri membagikan hasil refleksinya mengenai keterwakilan perempuan pada dunia politik dan publik di Indonesia. Yaitu, tidak ada kemauan untuk mendorong Affirmative Action. Karena tidak ada kemauan harus dipaksa dengan advokasi yang terus dilakukan di setiap pemilihan komisioner. Pada praktiknya, Affirmative Action hanya dilakukan untuk memperluas kekuasaan atau membangun relasi kekerabatan. Kemudian dunia politik yang terlalu maskulin. Perempuan yang terjebak pada kondisi sosial beban ganda–ketika bekerja di ranah publik tetap harus melakukan pekerjaan domestik, mereka harus membagi waktu. Seringkali pengambilan keputusan dilakukan di luar rapat formal yang tidak ramah kondisi perempuan, seperti pada forum kopi darat (kopdar) sampai larut malam. Artinya tidak ada keterlibatan perempuan di sana. (Hany Fatihah Ahmad). Comments are closed.

|

Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

March 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed