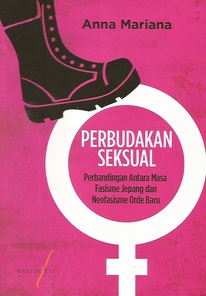

Judul : Perbudakan Seksual: Perbandingan Antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru Penulis : Anna Mariana Penerbit : Marjin Kiri Cetakan : I, 2015 Tebal : xiv + 180 hlm ISBN : 978-979-1260-40-4 Pengantar

Siapa yang bilang bahwa luka masa lalu itu sudah kering? Siapa yang bilang bahwa di negeri ini kekerasan di masa lalu dikoreksi dengan benar lalu dijadikan pelajaran untuk tidak diulangi? Siapa yang bilang bahwa para korban kekerasan dan pelecehan seksual di masa lalu tidak menanggung trauma yang sangat mendalam? Siapa yang bilang bahwa negara telah memberikan keberpihakan secara nyata kepada para korban yang dilecehkan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul setelah selesai membaca buku Perbudakan Seksual karya Anna Mariana ini. Terus terang, saya membaca buku ini dengan perasaan getir, hati yang pilu, sebab setiap kesaksian-kesaksian korban yang ada dalam buku ini begitu menggetarkan. Kesaksian korban seakan-akan menyeret saya untuk menjadi saksi bagaimana kekerasan dan perbudakan seksual itu berlangsung. Duh, betapa bangsa yang besar ini menyimpan begitu banyak luka di masa lalu. Luka yang mestinya dijadikan pelajaran agar tak diulangi. Sebagai anak muda yang masih belajar dan terus memahami sejarah bangsa ini dengan utuh, saya bersukur penelitian yang bermula dari tesis ini diterbitkan. Dari sini, penyebarluasan informasi mengenai kejadian kelam masa lalu bisa semakin terbuka dan menambah referensi buku “sejarah alternatif” yang sudah ada. Harus diakui, sampai saat ini negara cenderung abai dan tidak memberikan keberpihakan kepada korban, malah terkesan membiarkan kejadian kelam masa lalu “sengaja dilupakan” dengan tidak memasukkannya dalam narasi historiografi Indonesia. Proses Eksploitasi Fokus buku ini untuk melihat bagaimana kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan itu berlangsung ketika Indonesia dalam penjajahan fasisme Jepang dan di masa neofasisme Orde Baru. Melalui metode perbandingan, Anna berusaha menganalisis apa perbedaan dan persamaan pada kedua periode tersebut. Lebih khusus lagi, buku ini berusaha memotret; siapakah aktor-aktor yang terlibat? Bagaimana “peran” negara dalam melegitimasi tindakan tersebut? Mariana memulai buku ini dengan memberikan gambaran bahwa karakter fasisme Jepang dan neofasisme Orde Baru sama-sama menjadikan perbudakan seksual sebagai titik tolak pembangunan rezim. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942-1945. Pada tahun itulah Jepang membuat kamp-kamp Ianjo (tempat penampungan perempuan) untuk memberikan fasilitas seksual kepada militer Jepang agar tetap terpenuhi hasrat libido dalam keadaan Perang Dunia II. Sedangkan Orde Baru yang didominasi oleh militer melakukan perbuatan ekploitasi seksual kepada perempuan yang dianggap terlibat dalam peristiwa kudeta politik Gerakan 30 September (G30S) untuk menebar teror. Jika pun mereka tidak terlibat dalam peristiwa itu, mereka dipaksa melalui kekerasan untuk mengakuinya. Di masa Jepang, proses perbudakan seksual ini berjalan dengan sistematis, dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari penguasa militer Jepang hingga penguasa pribumi terkecil, seperti kumicho (setingkat RT). Para perempuan yang dijadikan jugun ianfu (sebutan untuk perempuan penghibur dari pihak Jepang) tidak hanya perempuan dari Bumiputera, melainkan dari berbagai golongan termasuk perempuan kulit putih. Bagaimana rekrutmennya? Tentu menggunakan berbagai macam modus, mulai dari cara yang paling halus dengan dijanjikan pekerjaan yang lebih baik, sampai pada cara kasar dengan mengambil paksa dari keluarga mereka. Tidak ada orang tua atau keluarga korban yang berani melawan militer Jepang, karena konsekuensinya adalah pembunuhan (hlm. 37). Orde Baru yang diwakili oleh para militer ini memiliki cara tersendiri dalam melakukan eksploitasi seksual. Diawali terlebih dulu dengan memunculkan wacana tunggal di publik, baik melalui media massa maupun pengumuman bahwa organisasi Gerwani ikut terlibat dalam skenario pembunuhan para jenderal. Sejak itu, setelah peristiwa satu Oktober 1965, perempuan yang dianggap “musuh negara” itu dihancurkan dengan cara keji melalui kekerasan seksual saat proses interogasi, pemerkosaan, hingga praktik perbudakan seksusal di kamp pengasingan, seperti yang terjadi di kamp Tefaat Plantungan yang berlokasi di Kendal, Jawa Tengah (hlm. 120). Maka menjadi benar apa yang diungkapkan Antonio Gramsci bahwa hegemoni wacana memainkan peran penting dalam konstruksi kesadaran masyarakat. Setelah hegemoni Orde Baru itu bekerja dalam kuasa wacana, maka tindakan pelecehan seksual dilakukan dengan sadar sebagai bentuk kepatuhan terhadap negara, dan sang korban patut mendapatkan pelecehan tersebut karena dianggap “berkhianat” kepada negara (Arief, 1999). Mesin politik Orde Baru bekerja dengan melakukan teror dan kekerasan yang dilakukan aparat militer untuk membuat masyarakat tunduk. Kekerasan yang dilakukan oleh Orde Baru tercipta secara masif sebab mendapat legitimasi oleh nilai-nilai moral dan ideologis, yang dalam hal ini anti komunisme. Sehingga tidak heran jika pasca runtuhnya neofasisme Orde Baru, masyarakat masih memberikan stigma buruk kepada para mantan Tapol 1965 (Herlambang, 2013). Kenapa Mariana menyebutnya sebagai perbudakan seksual. Setidaknya ada beberapa alasan yang dapat ditangkap dalam buku ini. Pertama, tindakan eksploitasi seksual, baik masa fasisme Jepang maupun neofasime Orde Baru dilakukan dengan cara sistematis, dan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari kalangan militer hingga sipil. Kedua, eksploitasi seksual ini dilakukan dengan paksaan dan penuh kekerasan. Hal ini bersumber pada kesaksian-kesakian korban, baik yang diwawancarai langsung maupun mendasarkan kepada referensi sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Ketiga, dalam kasus Jugun Ianfu, mereka dijadikan sebagai objek komoditi untuk mendulang keuntungan ekonomi layaknya pekerja seks komersil. Akan tetapi, para perempuan itu tidak mendapatkan uang bayaran. Sungguh kejam bukan? Sebagai catatan penutup, buku ini memang berhasil memberikan gambaran komprehensif tentang kekerasan seksual yang terjadi di masa pendudukan Jepang dan Orde Baru, akan tetapi dalam buku ini tidak ditemukan pembahasan lebih lanjut apakah kekerasaan seksual yang terjadi di masa pendudukan Jepang memiliki keterkaitan dengan masa Orde Baru, baik dari segi motif, ideologi, dan model kekerasan seksual. Sehingga buku ini terkesan hanya menjelaskan secara kronologis di masing-masing rezim. Namun demikian, buku ini menggunakan metode sejarah lisan yang mendasarkan pada kesaksian-kesaksian korban. Sehingga pembaca seakan-akan berhadapan langsung dengan para korban untuk mendengar kisah pilu mereka. Itulah yang saya rasakan ketika membaca buku ini. |

AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

September 2021

Categories |

RSS Feed

RSS Feed