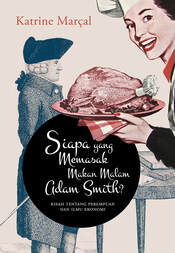

Bella Sandiata Redaksi Jurnal Perempuan 2018-2019 (bsandiata@jurnalperempuan.com) Judul Buku : Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith? Kisah tentang Perempuan dan Ilmu Ekonomi Penulis : Katrine Marçal (Diterjemahkan oleh Ninus D. Andarnuswari) Jumlah halaman : viii + 226 hlm Tahun terbit : 2015 (Ed Bahasa Inggris); 2020 (Ed Bahasa Indonesia) Penerbit : Portobello Books (Ed Bahasa Inggris); Marjin Kiri (Ed Bahasa Indonesia) Feminisme selalu tentang ekonomi. Bagaimana mungkin? Jawabannya sederhana. Saat seorang feminis terkenal, Virginia Woolf, menginginkan sebuah ruangan untuk dirinya sendiri, maka ia akan membutuhkan uang bukan? Katrine Marçal membuka buku Siapa yang Memasak Makan Malam Adam Smith? Kisah tentang Perempuan dan Ilmu Ekonomi (Who Cooked Adam Smith’s Dinner? A Story about Women and Economics) melalui pembuktian bahwa setiap orang termasuk feminis sekalipun pasti akan berhubungan dengan ekonomi.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Gadis Arivia Pendiri Yayasan Jurnal Perempuan, Pengajar filsafat di Fakultas Ilmu Budaya, UI, 1991-2017, Adjunct Professor di bidang sosiologi dan sociology of gender di Montgomery College, Maryland, USA. *Naskah dipresentasikan dalam Forum Menyalakan Lilin Masa Depan, 10 Mei 2020 (Zoom Webinar) Pendahuluan Pandemi Covid-19 bermula dari kota Wuhan, China, terdeteksi pada bulan Desember 2019. Pada pertengahan bulan Januari 2020, virus ini dengan cepat menjalar ke seluruh dunia dan dalam waktu singkat jutaan orang terinfeksi serta ratusan ribu orang meninggal dunia. Hampir di setiap negara, pemerintah setempat menerapkan aturan lockdown dan social distancing guna menghentikan penyebaran virus. Covid-19 bukan saja mengakibatkan krisis kesehatan melainkan juga krisis ekonomi dan sosial. |

AuthorFeminis muda Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

September 2021

Categories |

RSS Feed

RSS Feed