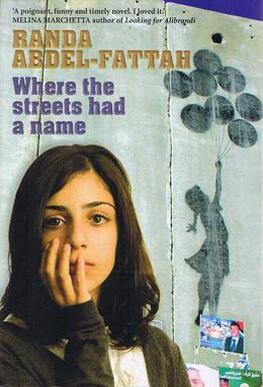

Lisa Aulia (Mahasiswi Kajian Gender Universitas Brawijaya) Konflik Palestina-Israel sekali lagi kembali bergemuruh dan meluluh-lantakkan bukan hanya bangunan namun juga hari esok yang tidak terjangkau harganya. Beralih dari pengapnya situasi politik internasional tentang perebutan kepentingan meniti satu demi satu wilayah di muka bumi, konflik ini harus kembali dibawa ke sang tuan rumah salah satunya melalui novel Where the Streets Had a Name. Randa Abdel Fattah selaku penulis menghadirkan kisah sesosok anak perempuan yaitu Hayaat yang berteman dekat dengan Samy. Pertemanan mereka tidak lazim karena perbedaan jenis kelamin dan juga perbedaan agama. Tidak hanya Hayaat, novel ini juga mengisahkan perempuan lain dari keluarganya yaitu Nur (ibu) serta Zeynab (neneknya). Uniknya, interaksi ketiganya mengundang gelak tawa alih-alih isak tangis. Hayaat selayaknya anak tengah yang kerap membuat sebal kakaknya atau memancing amarah ibunya. Di lain hari ia akan tenang mendengarkan nasihat neneknya atau menjadi detektif suruhan ibunya. Rutinitasnya sama seperti anak di usia 13 tahun lainnya yaitu berangkat ke sekolah dan bermain dengan Samy setelahnya. Hanya masa lalu yang mengikat kakinya dan membuatnya tidak bisa lepas berlari atau kisah-kisah neneknya yang menggantikan dongeng indah pengantar tidur.

Randa yang telah menulis berbagai novel remaja sekali lagi berhasil menghadirkan interaksi yang menyenangkan antar karakter seperti dialog Hayaat dan neneknya yaitu Zeynab yang dipenuhi humor disana-sini “Can I make a suggestion? Why don’t you name all your children and then say a general prayer? It would speed things up for you.” dimana Hayaat mengomel ketika sekali lagi Zeynab terdistraksi di tengah-tengah cerita masa lalunya dengan mendoakan satu per satu orang yang terlintas di kepalanya. Di halaman lain, perjuangan Hayaat bertahan di rumah saat jam malam (curfew) diberlakukan akan membuat pembaca tergelitik. Bagaimana tidak, ia akan menerima seluruh jenis perintah dari ibunya dalam waktu sesingkat-singkatnya “Clean your room. Help me rearrange the kitchen cupboards. Do your homework. Go inside and study. Stop fighting with Jihan and Tariq. Would you peel the potatoes please, ya Hayaat? No? Did you say no? Peel them now!” Dari dialog-dialog yang agaknya akrab dengan kondisi keluarga di Indonesia, potret kehidupan penyintas konflik dihadirkan Randa dengan rutinitas harian alih-alih berlatarbelakang ledakan atau seruan-seruan keterkejutan. Jarak pembaca dengan kisah yang dihadirkan semakin terkikis seiring halaman demi halaman dibalik. Sehingga pembaca tidak lagi melihat kisah ini sebagai karya fiktif semata. Randa membuka mata pembaca bahwa hari-hari setelah kejadian-kejadian menyakitkan itu terpahat jelas di dalam memori penyintas dan itulah kenapa dunia yang mereka tinggali akan dilihat dengan cara yang begitu berbeda dan tidak akan pernah sama lagi. Karena kehidupan penyintas pada dasarnya lebih banyak dicurahkan untuk melampaui hari demi hari sebagai penduduk yang tinggal di negara konflik. Memori-memori menyakitkan yang melanda karakter juga lebih lama hidup dalam kehidupan sehari-hari dan kondisinya baik atau buruk senantiasa berada dalam tanggungjawab sosial. Zeynab misalnya memerlukan puluhan tahun atau ribuan hari untuk bisa berdamai dengan memorinya walaupun rasa sakit dan penderitaan tergambar jelas saat ia bercerita. Zeynab dalam novel ini merupakan generasi pertama yang tercerabut dari akarnya dan kehilangan apa yang ia sebut ‘rumah’ selamanya. Cerita Zeynab adalah bentuk dari kerinduan mendalam sekaligus rupa dari ekspresi kesia-siaan. Karena hanya cerita inilah satu-satunya yang bisa ia bawa untuk mengingat siapa dirinya. Cerita-cerita ini selayaknya rutinitas yang terus diulang agar hidupnya memiliki alasan untuk diteruskan. Berbeda dengan Zeynab, memori yang teramat menyakitkan terukir sempurna lewat bekas luka di wajah Hayaat. Pantulan dirinya seakan berucap bahwa ia tidak akan pernah mampu menghadapi dirinya sendiri. Randa menyibak setiap sisi kehidupan Hayaat setelah kehilangan sahabatnya yang bernama Maysa di konflik Israel-Palestina. Bagaimana mimpinya selalu digerayangi tembakan dan dentuman, mengulang peristiwa traumatis tersebut kesekian kalinya hingga ia terbangun dan menyadari kasurnya telah basah dengan air kencing. Ia berusaha menyelamatkan diri dari setiap titik kehidupan yang mengingatkannya dengan Maysa. Ia tidak hanya memutuskan untuk berhenti berteman dengan anak perempuan dan beralih berteman dengan Samy namun juga meninggalkan seluruh bagian kehidupan yang dulu ia nikmati bersama Maysa hanya untuk disadarkan bahwa pelarian ini tidak pernah ada ujungnya—rasa sedih dan sesal mengubah rupa menjadi benci dan takut. Ia membenci dirinya yang tidak mampu menyelamatkan Maysa dan selalu dipenuhi ketakutan terkait hal-hal yang akan mengingatkannya dengan peristiwa traumatis tersebut termasuk berkunjung ke kuburan Maysa. Where the Streets Had a Name telah diterbitkan sejak 2008 lalu namun tidak banyak yang berubah dari kondisi perempuan penyintas di Palestina mengingat ramainya pemberitaan akhir-akhir ini. Novel ini mengajak pembaca menelusuri lorong-lorong gelap kehidupan penyintas melalui karakter Hayaat, Nur dan Zeynab. Kepergian Hayaat ke Israel untuk menjemput mimpi terakhir Zeynab sebelum ia dilarikan ke rumah sakit menjadi titik balik bagi dirinya dan orang-orang sekitarnya. Keberaniannya seketika muncul untuk mengambil segenggam tanah dari rumah neneknya yang kini sudah ditempati warga Israel agar Zeynab bisa kembali menyentuh tanah dimana ia dilahirkan dan dibesarkan—simbol kembali ke kampung halaman. Perjalanan berbahaya itu memaksanya berhadapan secara langsung dengan pengalaman traumatisnya dan tidak memberi ia ruang untuk melarikan diri. Kepergian Hayaat di sisi lain memberi ruang bagi Nur (ibunya) dan Zeynab akan arti dari kehadirannya. Dunia yang mereka rasa selalu memberi mereka tidak lebih dari luka dan kehilangan nyatanya membuat mereka lupa akan orang-orang yang mengisi dunia mereka selama ini. Di halaman akhir, Hayaat menunjukkan bagaimana hidup harus dijalani setelah mengalami kehilangan banyak hal. Bahwa pemahaman akan masa lalu selalu berada di tangan pemiliknya. “That the past can be torment and heal”. Where the Streets Had a Name adalah optimisme sekaligus suara bagi penyintas. Cerita Zeynab dan Hayaat mengenai peristiwa traumatis mereka menjadi ruang bagi pembaca untuk memahami pengalaman dan pergulatan penyintas dengan masa lalu. Cerita juga menjadi bukti perjuangan panjang penyintas bahwa mereka pada akhirnya berhasil keluar dari lorong-lorong gelap dan memekakkan—fase menerima dan memahami. Fase ini tidaklah terjadi secara spontan karena syarat-syaratnya ialah penerimaan dan kehangatan dari orang-orang di sekeliling penyintas alih-alih penghakiman atau malah penjegalan terhadap emosi mereka. Biarkan penyintas bercerita tanpa perlu merasa dihakimi dan dihukum mati masa depannya. ‘Storytelling gives us direction, validates our own experience, restore values to living and strengthens community bonds’ -Robert Atkinson

3 Comments

Ofi

19/10/2023 06:42:16 pm

Mereka perempuan diluar sana yg mengalami trauma dan luka yg mandalam apapun sebab akibatnya, bisa jadi mereka bisa bangkit kembali ataupun kadang bisa memilah jalan yg salah, dan apa yg mereka alami akan menjadi memori yg buruk yg tak pernah bisa hilang meski berjalannya waktu.

Reply

10/11/2023 12:46:17 pm

Can you discuss any moments in the novel where the streets themselves serve as a powerful metaphor for the larger issues at play in the region?

Reply

Irma Agustina

15/3/2024 07:54:23 pm

konflik palestina dan israel sangat membekas dan memberikan trauma terhadap perempuan,anak anak dll. bahkan selain itu kita yang tidak berada disana pasti bisa merasakan trauma dan rasa takut yang mereka alami. semoga keadaan disana cepat membaik meskipun sampai detik ini belum terlihat jalan keluarnya.

Reply

Leave a Reply. |

AuthorSahabat Jurnal Perempuan Archives

March 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed