Praktik perkawinan anak, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan, pada dasarnya sama-sama tidak dibenarkan dan berbahaya terhadap kesehatan reproduksi. Namun, pada tulisan ini saya ingin mengulas bahaya perkawinan anak di wilayah perdesaan seturut dengan pengamatan saya pada masyarakat perdesaan di Kalimantan Barat. Pada tahun 2016 lalu, saya melakukan kajian terhadap perkawinan anak perempuan yang terjadi seturut dengan adat Dayak Mali di Kalimantan Barat. Secara singkat dapat saya simpulkan bahwa adat masyarakat Dayak Mali memperbolehkan perkawinan anak terjadi pada lingkup komunitas mereka. Bahkan tidak ada batasan umur yang diatur secara adat. Anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi pertama bahkan diperbolehkan untuk menjalani perkawinan. Masih banyak masyarakat adat di Indonesia yang masih melakukan praktik perkawinan anak, artinya mereka tidak mempertimbangkan usia anak, khususnya anak perempuan untuk dinikahkan. Bahwasannya penting bagi pembaharuan hukum adat di Indonesia, agar usia perkawinan anak perempuan tidak boleh di bawah umur. Bahkan UU Perkawinan di Indonesia yang memperbolehkan usia anak perempuan minimal 16 tahun, tidak bisa menjadi acuan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2016 yang bekerjasama dengan UNICEF mencatat bahwa perkawinan anak paling banyak terjadi pada masyarakat perdesaan, dengan prevalensi angka 27,11 persen perkawinan anak terjadi di perdesaan dan 17,09 persen perkawinan anak terjadi di perkotaan (CNN Indonesia). Biasanya masyarakat tidak peduli dengan persoalan yang muncul kemudian, dengan dalih anak laki-laki dan perempuan yang dinikahkan "suka sama suka", "kedua belah pihak tidak keberatan", "mereka sama saling cinta", dan dalih lainnya. Artinya, jika anak-anak yang menikah dengan adanya persetujuan, berarti diperbolehkan menikah. Dalam perspektif perlindungan anak, anak (dibawah 18 tahun) harus dilihat bahwa mereka belum memiliki kematangan seperti orang dewasa (baik secara psikologis dan biologis). Sayangnya aspek ini sama sekali tidak dilihat pada perkawinan secara adat di wilayah perdesaan. Kerentanan Anak Mengalami Eksploitasi Seksual Perkawinan anak menyisakan luka mendalam bagi anak-anak perempuan yang ada di perdesaan. Sangat bohong besar jika anak-anak yang dinikahkan begitu saja tidak mengalami tekanan ketika menjalani rumah tangga; menjadi istri, menjadi menantu, menjadi ibu rumah tangga, menjadi pencari nafkah bagi keluarga, menjadi ibu bagi anak, dan berbagai peran lainnya sekaligus. Padahal merka masih seorang anak. Saya menyaksikan sendiri, di wilayah desa yang masih kental dengan adat, perempuan masih tabu jika keluar rumah bersama laki-laki yang bukan keluarganya. Jika ada yang melanggar itu, dan ketahuan, maka perempuan dan laki-laki yang bersamanya, akan dinikahkan paksa. Anak-anak perempuan yang dinikahkan paksa, maupun dinikahkan dengan persetujuan, merupakan korban perkawinan anak. Anak yang menikah, tidak dapat disebut sebagai hubungan saling suka, hubungan cinta, atau apapun itu. Apabila terdapat orang dewasa yang melakukan pendekatan secara seksual, baik dengan penganiayaan fisik ataupun tidak melalui manipulasi nonfisik, anak dengan perkembangan kognitif, moral, emosional, dan seksual yang masih terbatas, tidak dapat berpikir rasional dan tidak dapat menolak pendekatan seksual tersebut (Kordi K., 2015). Oleh karena itu, setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak harus dianggap dengan sendirinya sebagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Harus digarisbawahi bahwa, orang dewasa yang mengencani, bahkan menikahi anak-anak merupakan suatu bentuk penyimpangan pedofilia. Namun, sayangnya, jika laki-laki dewasa menikahi anak dengan sah, maka tidak dapat dituntut pidana. Artinya adalah bahwa dapat dikatakan lembaga perkawinan dapat dikatakan sebagai bentuk terorganisir yang membahayakan anak, yaitu bahwa perkawinan sah, merupakan jalan bagi adanya eksploitasi seksual anak (secara sah pula). Kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius. Kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, keamanan, ketenteraman (Wijawa dan Ananta, 2016). Dalam hal ini definisi anak menurut UU No. 23 tentang perlindungan anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun). Artinya perempuan dibawah umur 18 tahun adalah kategori anak, yang semestinya tidak boleh dinikahkan dan/atau menikah. Namun, UU Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia minimal menikah perempuan adalah 16 tahun, yang artinya masih anak-anak. Dilematikanya ada di sana, bahwa negara kita sendiri melegalkan perkawinan anak. Paradoks Cinta atau “suka sama suka” Alasan klasik dan tak bermutu suatu masyarakat tidak berdaya mencegah perkawinan anak di perdesaan adalah karena “mereka suka sama suka”, atau “mereka saling cinta”. Paradoksal cinta menjadi kambing hitam atas perkawinan anak yang terjadi dalam suatu masyarakat. Meski beberapa ahli berpendapat bahwa cinta akan bermanfaat bagi kesehatan fisik, demikian sebaliknya kesepian akan mempersingkat masa hidup seseorang (Esch&Stefano, 2005; Loving&Slatcher, 2013; Diamond, Hick&Otter-Henderson, 2008; Brooks, Robles&Schetter, 2011, dalam Takwin, 2018). Paradoks cinta atau “suka sama suka” semestinya kita hilangkan jika ingin memerangi perkawinan anak. Lembaga adat atau lainnya tidak boleh lagi gunakan kata itu untuk memberi toleransi terhadap perkawinan anak. Sama sekali, cinta tidak dapat dijadikan alasan di balik perkawinan anak yang terjadi. Bagaimana membawa kesehatan fisik, sebaliknya akan membawa penghancuran fisik (seksual) terhadap anak perempuan. Lebih dari itu, masa depan anak perempuan yang sudah menjadi istri akan terkekang pada sebuah keluarga (yang bagi saya semu). Hal itu yang tersingkap dalam rahasia terbesar krisis pernikahan modern. Cukup dengan menunjukkan bahwa cinta bagi masyarakat modern hanyalah sebuah produk nafsu (Rougemont, 1949). Sudah semestinya kita hentikan argument palsu tentang “CINTA” atas nafsu-nafsu yang membawa penderitaan bagi anak-anak perempuan. Perlu ada pengkajian ulang tentang makna “suka sama suka”, bahwasannya tidak ada cinta yang bermakna penghancuran hidup (biologis dan psikologis) seorang anak. Tetapi itu terjadi pada masyarakat kita, dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Artinya adalah tidak ada alasan saling cinta, saling suka pada anak-anak yang belum dewasa (matang secara secara seksual dan psikologis) untuk dinikahkan atau melakukan perkawinan. Mari kita sebut perkawinan anak yang terjadi dan berkepanjangan sebagai nafsu, bukan cinta, sama sekali bukan. Terlebih lagi berkenaan dengan hubungan seksual, namun saya tidak akan mengatakan bahwa nafsu melulu tentang seksual, tidak. Ketika kita bicarakan soal nafsu, sedapat mungkin nafsu terus mencari penderitaan. Nafsu akan melahirkan siksaan bukan kebahagiaan. Berbahayanya adalah nafsu dapat bersembunyi di balik cinta. Rougemont (1949) menyebutkan bahwa nafsu menginsprirasi orang untuk mati di bawah citra yang ia cintai, yang sebenarnya ia juga tidak tahu pasti apakah ia akan mencintai orang itu ketika telah hidup bersama. Pada kenyataannya, cinta yang berselarung nafsu akan melahirkan penindasan, dan tanpa dipungkiri perempuan adalah korbannya. Dan sampai hari inipun, dalam bentuk populernya yang santun, nafsu membawa jutaan pernikahan pada ambang kehancuran. Hal ini berlaku umum, terlebih pada perkawinan anak. Saya mengutip satu pernyataan Javier Perez De Cuellar, mantan Sekjen PBB, berikut: “Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsanya”. Daftar Pustaka: ______. Pernikahan Usia Anak Masih Marak di Indonesia. Diakses tanggal 3 Juni 2018, dari: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160723074431-277-146515/pernikahan-usia-anak-masih-marak-di-indonesia Kordi, K. M. G. (2015). Durhaka Kepada Anak; Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Rougemont, D. (1949). Krisis Pasangan Modern. (dalam Antologi Anatomi Cinta, M. Krich (ed.), 2009). Jakarta: Komunitas Bambu. Takwin, B. Cinta, Proyek Eksistensial, dan Pencarian Kebenaran. Jurnal Perempuan. Edisi 98, (2018), Hal. 77-93. Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2016). Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika. Nadya Karima Melati (Peneliti Sejarah dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)) nadyazurakarima@gmail.com  Judul : PUTIH: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional Penulis : L. Ayu Saraswati Penerbit : Marjin Kiri Edisi : Pertama, Juli 2017 Tebal : 254 halaman Siang itu dua pasang kaki milik saya dan Elena, teman perempuan kulit putih asal Amerika Serikat melangkahi lantai swalayan yang berkilat-kilat menuju rak yang berisi kumpulan pelembab kulit di sebuah pusat perbelanjaan elite di Jakarta. Begitu sampai di rak yang tertuju, Elena terheran-heran menyaksikan berbotol-botol cairan pelembab kulit wanita yang hampir semuanya menyajikan kata-kata yang seragam: putih, cerah dan cantik. Dia mengambil ponselnya, merekamnya dan mengunggahnya ke Instagram lalu dia bersaksi bahwa dia terkejut mengetahui bahwa perempuan Indonesia sangat terobsesi dengan kulit putih dan sulit sekali mencari produk pelembab wanita tanpa mengandung pemutih di dalamnya. Barangkali pengalaman Elena sebagai perempuan yang telah berkelana ke berbagai belahan tempat di dunia menjadi juga keresahan Luh Ayu Saraswati penulis buku Putih: Warna Kulit, Ras dan Kecantikan di Indonesia Transnasional dengan obsesi perempuan Indonesia menjadi putih. Mengapa dan sejak kapan obsesi tersebut dimulai telah diulas oleh Ayu dengan apik melalui analisis yang ciamik dalam buku yang berjumlah lebih dari 250 halaman tersebut. Buku ini berasal dari penelitian berjudul Seeing Beauty Senceing Race in Transnational Indonesia di tahun 2013 dan mendapat ganjaran buku terbaik dalam Gloria Anzaldua Book Prize dari Women’s Studies Association. Penelitian ini kemudian diterjemahkan oleh Ninus D. Andarnuswari dan diterbitkan menjadi buku bacaan populer kritis oleh Marjin Kiri pada Juli tahun 2017. Buku ini berusaha menjelaskan bagaimana globalisasi dan perasaan emosi menjadi penting dalam konstruksi putih yang diidamkan perempuan Indonesia. Pendekatan sejarah menjadi penting dalam melihat bagaimana warna kulit cerah diidam-idamkan. Melalui periodisasi Ayu membagi pembahasan atas konstruksi kulit putih berdasakan tiga babak kekuasaan politik yang umum dipakai sejarawan untuk membagi periodisasi di Indonesia yakni masa Tradisional, Kolonial Belanda dan Jepang, serta memadatkan periode kekuasaan Republik Indonesia menjadi satu bab khusus di bawah Pemerintahan Revolusi, Orde Baru dan Reformasi. Namun yang menjadi inti dalam buku ini ialah ‘Putih’ yang dianalisis dalam konsep-konsep globalisasi, emotionscape dan media studies yang dijelaskan dalam dua bab seterusnya. Obsesi pada Kulit Putih dalam Kemelut Sejarah Buku ini dimulai dengan penjelasan mengapa putih sebagai warna yang dipilih dan bukan warna lainnya dan bagaimana perempuan sebagai manusia dan seks yang dibebankan kewajiban untuk menjadi ‘cantik’. Pendekatan khas feminis yang membahas emosi dipilih untuk menjelaskan fenomena obsesi warna terang pada kulit perempuan. Sebelumnya obsesi menjadi putih dianggap sebuah gejala transnasional yang melanda hampir seluruh perempuan di muka bumi ini, perempuan-perempuan ini terpisah oleh batas kekuasaan negara, rentang waktu ratusan tahun dan pengalaman yang berbeda-beda namun bermuara pada satu keinginan: menjadi putih. Ayu mencoba menjelaskan dengan ruang lebih kecil yakni negara Indonesia dan menelusuri karya Ramayana untuk melihat bagaimana warnaisasi telah mendahului dan mendasari rasisme. Persyaratan perempuan untuk berkulit terang dibuktikan dalam deksripsi kisah Ramayana yaitu perempuan dianggap cantik apabila terang serupa cahaya bulan dan pada masa itu tentunya emosi yang melandasi keinginan unutk menjadi putih dalam kisah Ramayana adalah cinta, menjadi perempuan yang dihasratkan untuk beranak pinak. Tesis ini membatalkan pendapat arus utama bahwa keinginan perempuan di seluruh dunia menjadi putih disebabkan karena kolonialisme Eropa. Kekuasaan negara dan pembentukan identitas bangsa juga berpengaruh pada konstruksi kecantikan perempuan. Sebagaimana perempuan selalu dijadikan simbol dari bangsa karena memiliki rahim yang berguna memproduksi warga negara. Kecantikan perempuan dan kewajiban memiliki warna kulit terang diintervensi dengan kedatangan kolonial dari ras kaukasia Eropa yang menjadi superior dalam hal kekuasaan dan kecantikan. Segregasi kelas dan politik apartheid turut memengaruhi konsep “cantik” selama masa kolonial Belanda. Di sinilah terjadi penggabungan antara warna kulit dan kelas. Melalui iklan dan kolom-kolom kecantikan pada awal abad ke-20 termasuk pada penjajahan Jepang, Ayu melihat apa dan bagaimana wacana ras dan kulit terang menjadi sebuah kesatuan yang diserap oleh penduduk kelas atas wilayah yang akan menjadi Indonesia dan menjadi sesuatu yang diidamkan. Proyek rasial obsesi menjadi putih pada masa ini tidak terbatas pada perempuan, terbukti ditemukannya model lelaki untuk krim pemutih. Emosionologi kolonial menjadi kunci untuk memahami karena perbedaan warna kulit di mulai yang kemudian menjadi aparatus afektif untuk menandai identitas. Warna kulit memberikan perasaan yang berbeda dalam interaksi antara kamu, kita dan mereka yang nantinya mengatur seluruh kehidupan mulai dari wilayah interaksi, pekerjaan dan jenis relasi sosial yang diperbolehkan. Putih kaukasia yang menjadi puncak idaman para lelaki dan perempuan di masa kolonial Belanda kemudian berubah menjadi putih Asia setelah beralihnya kekuasaan politik Belanda ke Jepang. Putih kaukasia tidak lagi menjadi superior namun sebaliknya putih Jepang yang muncul sebagai penanda zaman bahwa kali ini bangsa yang dianggap ‘saudara tua’ yang berkuasa dan dimunculkanlah perempuan Jepang dan Indonesia yang ‘kebarat-baratan’ sebagai perempuan ideal. Tak luput Ayu juga melacak bagaimana warnaisasi terang masa tradisional berubah menjadi warna putih yang terhubung pada ras pada masa kolonial dengan melacak bagaimana orang Jepang mendefinisikan warna terang kulitnya yang pada awalnya memang mengacu pada ras Barat. Terjadi penyatuan ketika warna kulit terang berintegrasi menjadi sebuah pemahaman tentang sebuah bangsa dari ras yang unggul. Pada awal abad ke-20, ketika tren pendirian negara-bangsa, di sini warna kulit dan rasisme dibentuk dan tiap intelektual negara mulai mengonstruksi identitas kolektif melalui ciri fisik termasuk warna kulit. Pada masa kolonialisme dan pendirian negara-bangsa ini pemerintah Jepang mengakhiri representasi dunia Barat sebagai yang superior, diciptakan pula warna putih baru yang lebih mengunggulkan identitas kebangsaan walau sesungguhnya hasrat untuk mengakui ras Barat sebagai yang lebih unggul tidak bisa sirna dengan praktik cat rambut pirang. Pembentukan identitas bangsa dan perasaan nasionalis memengaruhi penciptaan warna putih yang baru, yaitu putih Asia yang berbeda dengan putih kaukasia, bahwa Asia bisa menjadi putih (superior) tanpa harus menjadi kaukasia. Melalui pembentukan identitas negara-bangsa, ciri fisik sebagai pemersatu dan idealisasi muncul sebagai suatu yang politis dan publik karena mencerminkan identitas kebangsaan. Perempuan sebagai representasi sebuah bangsa lagi-lagi dibebani untuk menjadi yang ideal. Idealisasi warna kulit putih memulai lagi babak baru negara yakni globalisasi dan masuknya investasi asing. Kini, ketika manusia dan barang bebas melintasi batas-batas negara, putih kosmopolitan digunakan sebagai citra ideal yang wajib dimiliki perempuan dan perempuan Indo (campuran antara bangsa Indonesia dan kulit putih) dan dianggap yang superior karena mewakili ke-transnasional-an. Melalui majalah Cosmo terbitan Indonesia yang hanya dibaca oleh kelas menengah-atas, Ayu membedah bagaimana iklan pemutih kulit berusaha meyakinkan pembacanya untuk menginginkan putih yang mereka tampilkan. Iklan-iklan pemutih menampilkan gambar dengan narasi yang hampir seragam, perempuan Indo atau memang perempuan kulit putih yang menyajikan kecantikan yang berasal dari sebuah tempat di Perancis atau di tempat lain di luar Indonesia. Berharap pembaca membayangkan dan membangkitkan rasa bahagia telah menjadi perempuan yang melintasi batas negara. Buku ini menekankan juga mengapa perempuan Indo dipilih sebagai representasi perempuan Indonesia yang cantik danarna kulit putihnya menjadi yang ideal. Meminjam analisis Becoming White yang telah ditulis sebelumnya oleh Aquarini Prabasmoro, Indonesia menganggap diri mereka bukan bagian dari budaya warna kulit sebagai putih atau hitam dan iklan menampilkan perempuan-perempuan Indo sebab dia telah menjadi sosok yang putih dalam budaya yang bukan putih. Perempuan Indo yang mampu menjadi putih sekaligus bukan putih berfungsi sebagai kekuatan subversif (hal 131). Subversif yang bermaksud untuk menjadi putih yang bukan kaukasia dan global, menolak kendali atas ras kaukasia bahwa mereka bukanlah satu-satunya putih yang ada (hal 132). Kiasan spasial juga muncul terus menerus dalam iklan-iklan produk pemutih guna memunculkan afek harapan bahagia terhadap lokasi-lokasi yang dipilih baik wilayah negara Indonesia atau lainnya. Afek: Jual-Beli Emosi dalam Pasar Bebas Buku ini ini seperti buku-buku Marjin Kiri lainnya, terjemahannya baik sekali dan walaupun tema kecantikan dan kulit putih sudah terlalu banyak dalam diskursus feminisme di Indonesia, Luh Ayu Saraswati memberikan analisis yang lebih berbobot. Pendekatan afek yang dipilih karena emosi dipandang rendah dalam dunia akademis dan upaya justifikasi empiris dalam proses produksi pengetahuan mengenyampingkan pendekatan soal emosi ini. Berpikir melalui emosi dianggap feminin, dengan demikian direndahkan nilainya dibandingkan dengan berpikir melalui pikiran nasional (hal 220). Padahal, setiap sejarah yang ditulis tentunya menyertakan emosi guna melekatkan pembaca atapun guna kekuasaan lainnya. Pada Bab-bab selanjutnya membahas tentang mengapa perempuan melakukan ritual pemutihan kulit, Ayu menjelaskan bahwa ada pengaruh dari perasaan menjadi cantik dan bahagia yang disodorkan iklan pencerah kulit. Emotionscape menjadi kunci penting dalam memahami buku ini, emotionscape adalah penekanan tentang pentingnya emosi dalam proses-proses transnasionalisasi dan globalisasi. Emosi yang dilekatkan pada subjek/objek ini ikut berkelana bersama mereka dan menghadirkan ruang-ruang yang transnasional. Iklan-iklan yang menjadi medium Ayu untuk menelaah budaya putih memperlihatkan bagaimana emosi dipresentasikan dan disirkulasi dalam budaya visual dan untuk tujuan afektif tertentu (hal 222). Emosi yang dibawa dari visualisasi warna kulit yang dipilih Ayu adalah rasa malu. Bagaimana rasa malu itu mengontrol perempuan Indonesia dan mendefiniskan dirinya sebagai perempuan yang diinginkan atau tidak diinginkan. Melalui survei di Jakarta dan Balikpapan juga Ayu mengumpulkan responden tentang pengalaman berbagai perempuan untuk menjadi putih. Bahwa warna kulit putih adalah sebuah modal untuk meraih kapital ekonomi. Putih adalah sarana untuk meraih kapital ekonomi dan apabila kapital ekonomi telah dicapai, maka rutinitas pemutihan kulit dihentikan (hal 212). Putih kosmopolitan juga bermakna sebagai penanda, tubuh rasial yang ditandai dan warna putih yang diimpikan adalah sebuah kualitas virtual yang tampak nyata tetapi sesungguhnya tidak nyata. Kekurangan buku ini nampak dari keterbatasan ruang untuk menjabarkan begitu banyak hal membuat beberapa banyak hal menjadi butuh dibahas lebih lanjut. Upaya untuk menggunakan dokumen-dokumen sejarah untuk mengumpulkan bukti melihat konstruksi kecantikan dan dengan seperangkat teori terkini untuk menganalisis pantas diganjar apresiasi dengan penghargaan. Paradigma yang dipakai cukup kritis tapi tidak dengan temanya. Tema kecantikan Asia memang seksi untuk dikaji dan diperbicangkan karena Indonesia adalah yang eksotis itu sendiri. Apalagi kecantikan yang dimiliki perempuan kelas atas dan menengah karena mereka lah perempuan yang visible di mata global dan mampu menjadi seorang warga negara dunia ketika perempuan-perempuan dari kelas bawah menghadapi permasalahannya sendiri. Pendekatan sejarah tidak diiringi dengan perubahan epistemologi untuk mempertanyakan siapa itu perempuan atau bagaimana segregasi perempuan kelas atas dan menengah mampu menciptakan kultur yang berbeda dalam satu pandangan tentang obsesi kulit putih. Analisis bagaimana dampak perempuan apabila tidak mematuhi idealisasi kulit putih seperti kekerasan atau tindakan yang ditimbulkan akibat pembangunan emosi luput diceritakan. Walau begitu karena disajikan dengan bahasa dan tema yang populer, buku ini layak dibaca guna memperkaya teori-teori ilmu humaniora mutakhir. Teguh Afandi (Editor buku dan penggiat @KlubBaca) teguhafandi@gmail.com  Judul : PUTIH: Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional Penulis : L. Ayu Saraswati Penerbit : Marjin Kiri Edisi : Pertama, Juli 2017 Tebal : 254 halaman Tak perlu melakukan pengamatan besar, cukup cermati dua sampai tiga menit iklan televisi di sela-sela sinetron atau acara peak hours. Kita akan menemukan dari waktu yang singkat itu pasti ada satu atau dua iklan pemutih. Baik pemutih wajah, gigi, pakaian, lantai, kaki tangan, lipatan ketiak, hingga tungkak kaki. Sebuah usaha terus-menerus untuk membentuk framing akan pentingnya warna putih yang sudah lumrah di masyarakat. Seolah putih adalah simbol keindahan paripurna.

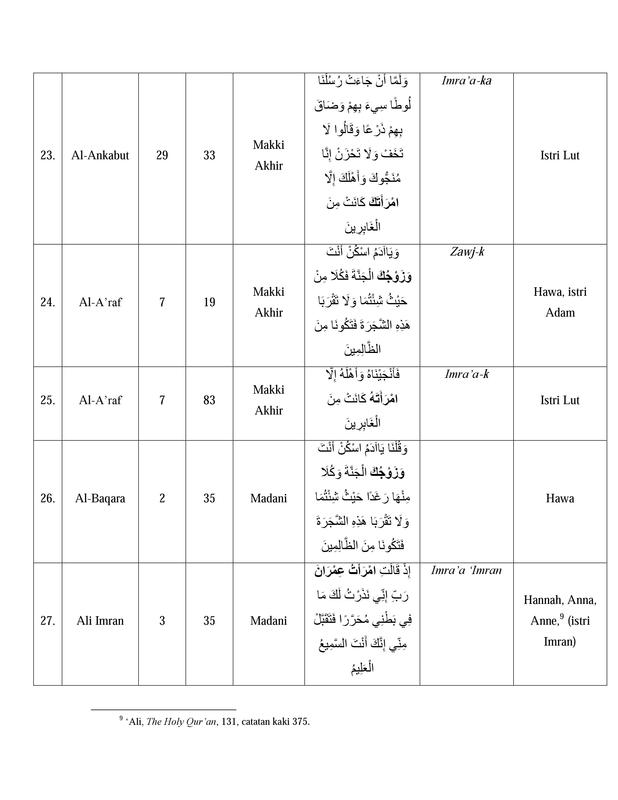

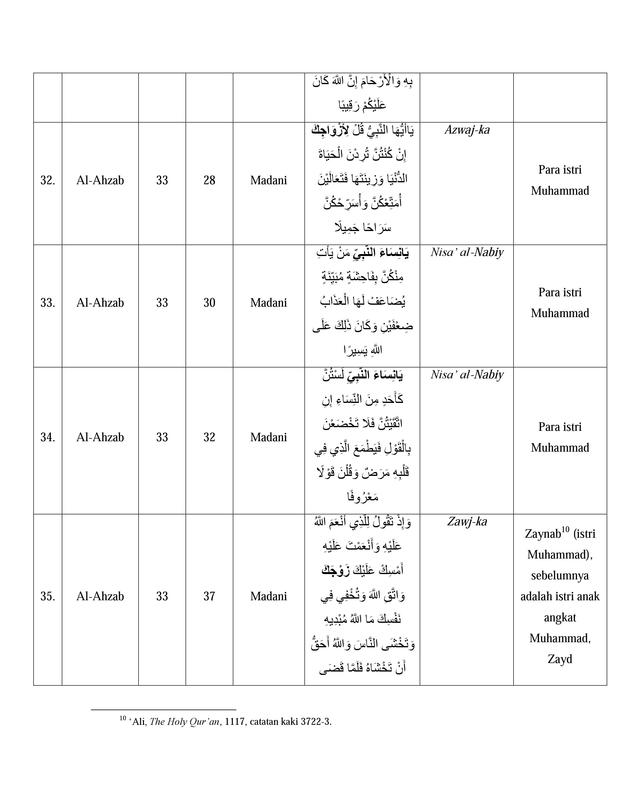

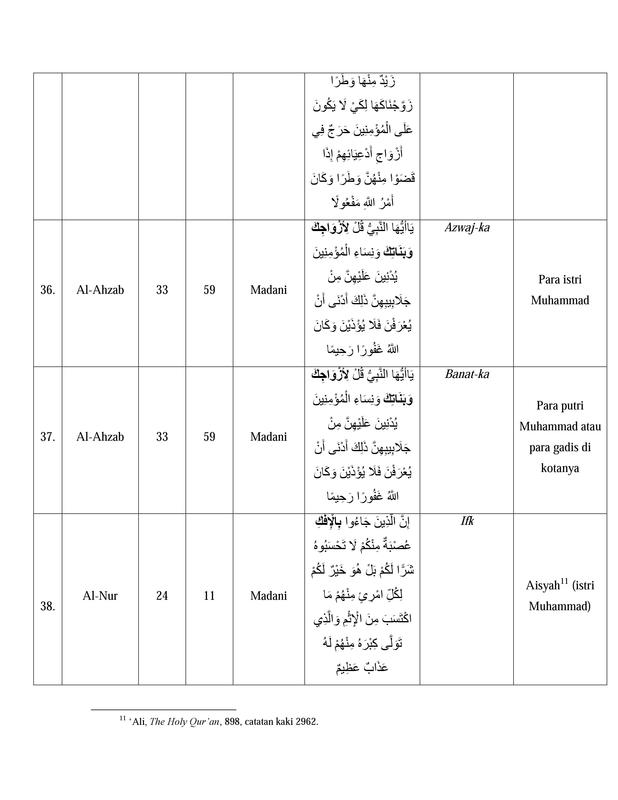

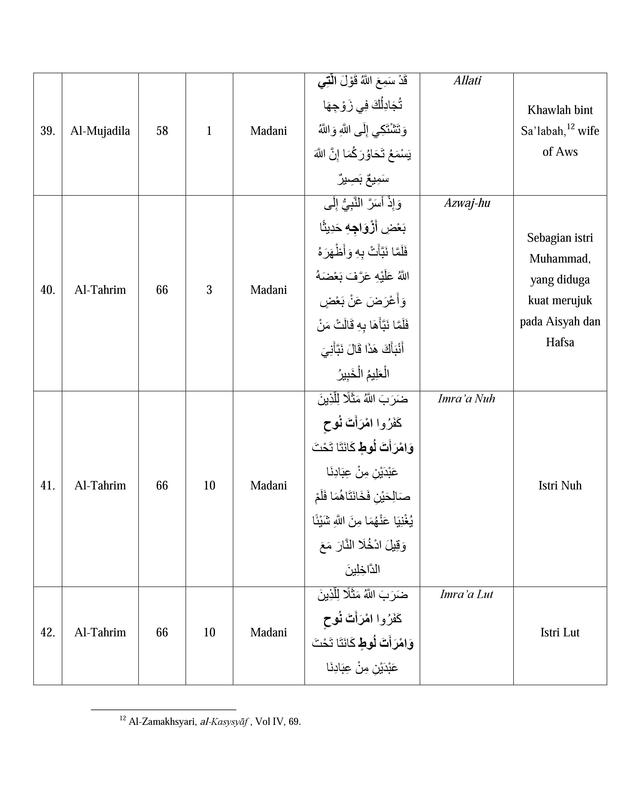

Putih yang oleh penulis dikhususkan untuk menyifati kecerahan kulit perempuan ternyata bukan sekadar penanda cantik atau buruk semata. Ada konten rasisme yang terselubung dan kepatuhan akan artefak kolonialisme sisa Jepang dan Belanda. Hingga terbentuklah sebuah keyakinan, atau dalam bahasa L. Ayu Saraswati tentang afek dan rasa bahwa warna putih jauh lebih baik dari warna gelap untuk kulit perempuan. Saraswati mengerucutkan pembahasan putih hanya untuk perempuan dan berkisar di ranah gender. Meskipun di era milleneal sekarang, demikian juga disadari oleh Saraswati, putih dan kulit bersinar pun diidamkan oleh kaum laki-laki. Bila dalam bahasa Saraswati melaki-lakikan istilah putih yang semula terkesan lebih feminin dengan padanan baru yakni white active. Memberi rasa maskulin dan sportif, yang berusaha menggaet lelaki tertarik dengan produk pemutih wajah. Dua alasan mengapa sosok perempuan harus selalu dibandingkan dan dipuja bentuk fisiknya karena sejak bayi perempuan lebih banyak menerima komentar tentang warna kulit dibanding bayi laki-laki. Kemudian juga karena laki-laki tidak seperti perempuan, tidak diminta oleh orang lain maupun kepatutan sosial untuk mempergunakan riasan wajah (hal. 203). Pembangunan persepsi dan kemudian mendarah daging hingga menumbuhkan afeksi akan keunggulan warna putih, dimulai bahkan sejak pra-Indonesia. Penelitian dalam buku ini mengungkapkan bahwa pembentukkan afeksi lebih untuk warna putih dimulai sejak Ramayana. Dalam epos yang tumbuh hampir sekuat agama, publik menempatkan putih, terang, dan bulan sebagai analogi hal-hal baik. Kecantikan Sinta disimilekan seterang bulan oleh Rama. Kenanganku akan wajahmu yang manis hidup kembali karena pemandangan sang bulan (serupa wajahmu) yang terang (hal.43). Sebaliknya, baik dalam versi India maupun Jawa Kuno, tokoh-tokoh jahat diasosiasikan berkulit gelap, senada dengan tindakannya yang melambangkan aura negatif. Keyakinan kuno ini lambat laun memengaruhi bagaimana referensi kecantikan bagi perempuan. Pembentukan demikian semakin menjadi-jadi ketika masa kolonial, orang-orang kulit putih datang dengan strata sosial lebih tinggi dari pribumi. Sepanjang periode kolonial, warna kulit terang atau putih menandakan status yang lebih tinggi (hal.70). Hal demikian terekam pula dalam memoar Hella S Haasse, Oeroeg (1948). Dikisahkan bagaimana Oeroeg yang sejatinya adalah pribumi menyaru menjadi seorang inlander lantaran perbedaan perlakuan bila sudah mengenakan atribut kebelandaan. Posisi terhormat kulit putih menjadi standar orang pribumi semacam Oeroeg di masa penjajahan. Perlakuan dalam hal hukum, ekonomi, sosial, dan penghormatan di masa kolonial, secara diam-diam mengonstruksi pikiran manusia Indonesia. Pada periode ini pula, mulai bermunculan iklan produk kecantikan dalam media cetak. Sebagai bentuk budaya adopsi kolonialisme barat. Produk yang diiklankan adalah produk luar negeri dengan bintang ras kaukasian berkulit terang. Iklan ini nyatanya tidak sekadar membentuk cantik ideal bagi wanita Indonesia, sekaligus mempertebal batas rasis putih dan gelap dan konstruksi gender yang sempit. Lantaran manusia bukan makhluk nokturnal dan berdarah panas, yang lebih banyak beraktivitas di suasana hari terang, tak ayal bila suasana terang lebih disukai. Suasana gelap atau malam lebih untuk istirahat. Namun, menurut Saraswati yang sedikit ganjil adalah menjadikan putih atau terang sebagai standar tunggal dan menganggap kulit gelap atau hitam berada di urutan bawah, di tengah fakta fisiologis kulit orang Indonesia yang sebagian besar tak putih. Bahkan dalam satu wawancara, terungkap beberapa orang beranggapan orang kulit hitam dekat dengan perilaku kriminal. Gelap di Indonesia hari ini dipersepsikan menakutkan, kriminal, bau, kotor, dan aneh (hal.188). Fondasi perihal keunggulan warna kulit putih terus menguat berkat eksposure berlebihan dalam iklan produk pemutih wajah. Tak hanya produk kecantikan impor, produk lokal dengan bintang iklan pun gencar disuguhkan. Tercatat nominal besar digelontorkan untuk iklan pemutih baik di televisi maupun majalah. Sebagai contoh Unilever menghabiskan 97 miliar untuk iklan produk pemutih sepanjang 2003. Bila dibandingkan dengan jumlah biaya iklan sampo anti ketombe yang di kisaran 72 miliar rupiah. Dalam buku ini, sempat disinggung kegagalan pembentukan putih Indonesia di era awal kemerdekaan. Pendirian Soekarno yang hendak Berdikari dan bebas dari pengaruh kolonial (Jepang dan Belanda) serta anti-barat (Amerika) mencoba menawarkan konsep putih yang benar Indonesia. Penolakan untuk menggunakan kata ‘putih’ ini, berikut penggunaan kata-kata lain untuk menandakan warna kulit terang, mencerminkan strategi era kolonial (hal.108). Bila mengikuti istilah Tirto Adhi Soerjo dalam cerita bersambung berjudul “Nyai Ratna” di Medan Prijaji tahun 1909, menggambarkan kecantikan Nyai Ratna dengan ‘sungguh, bukan putih, tetapi kuning’. Sebuah determinasi untuk menyederhanakan cantik Indonesia. Usaha pengukuhan cantik Indonesia ini kembali tumbang bersama muncul Orde Baru yang justu sangat condong ke Amerika. Hingga sekarang muncul sebuah prespektif yang semakin kuat saja, bahwa perempuan yang memiliki kulit putih-terang bukan hanya cantik, memikat, tetapi juga lebih kosmopolitan. Lebih siap melejit dan bersaing dengan perempuan Barat. Buku ini selain mendedah bagaimana putih menjadi rujukan tingkat kosmpolitan seorang perempuan, sekaligus menegaskan bahwa dari zaman Ramayana hingga mileneal, tubuh perempuan akan selalu menjadi materi yang dikupas. Dijadikan sasaran konsumsi produk kecantikan, termasuk pemutih. Dengan pembenaran bahwa putih memiliki nilai lebih atau nilai tukar lebih tinggi. Putih cemerlang yang bukan putih Indonesia. Lantas di domain mana kita harus menyikapi gelap-terang warna kulit kita? Kita akan terus menjadi budak, bila turut labelisasi kosmopolitan dan patuh iklan kecantikan. Muhammad Dluha Luthfillah (Islam dan Kajian Gender, Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dluhaluthfi@gmail.com  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Tulisan ini hanya akan mendaftar beberapa perempuan yang disebutkan oleh Alquran. Mendaftar perempuan-perempuan Alquran memang bukan hal baru, bahkan menjadi yang pertama yang dilakukan oleh para feminis Muslim—walaupun masih banyak dan hangat perdebatan tentang label yang terakhir ini. Salah satu yang paling lengkap yang saya temui adalah milik Amina Wadud (Lihat Wadud, Amina 1999, Qur’an and Women: Reading the Sacred Text from a Woman’s Perspective, Oxford University Press, London, hh. 106-108). Daftar yang saya buat ini adalah daftar yang memperbarui daftar Wadud dalam beberapa aspek; kelengkapan, tartib nuzuli (urutan kronologis), dan nama perempuan yang disebut. Tentang aspek terakhir ini saya ingin menekankan bahwa selain Maryam, perempuan tidak pernah disebutkan dengan nama personalnya di Alquran. Ini adalah hal penting dan mendesak untuk dipahami maknanya. Tanpanya tidak akan komprehensif penelitian apapun tentang Alquran dan perempuan. Aspek kedua sebelum terakhir adalah upaya untuk memudahkan, barangkali para peneliti muda Alquran ingin melakukan tinjauan ulang (revisit) terhadap topik ini. Aspek pertama tadi dimaksudkan untuk memosisikan ulang nomor ayat dan surat, juga untuk memasukkan beberapa ayat yang menurut saya seharusnya menjadi bagian dari daftar ini. Di luar itu, tulisan ini tidak melakukan apa-apa. Karena terlalu singkat, saya hanya bisa berdoa semoga tulisan ini berguna. Tabel Daftar Ayat Berdasarkan Kronologi Penyertaan tabel dalam artikel jurnal bukan sesuatu yang aneh, jika memang data yang tabel tersebut sampaikan memang merupakan hal baru atau hal yang harus dibaca sebelum melanjutkan analisis, (Lihat Toorawa, Shawkat M. 2011, “Sūrat Maryam (Q. 19): Lexicon, Lexical Echoes, English Translation”, Journal of Qur'anic Studies, Vol. 13, No. 1, hh. 25-78).  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Hong Kong adalah salah satu negara tujuan bagi tenaga kerja perempuan Indonesia untuk mencari rezeki. Hong Kong merupakan destinasi negara yang cukup favorite sebagai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, selain Arab Saudi dan Malaysia yang lebih banyak TKI. Pada Tahun 2015 saja, Indonesia mengirimkan TKI sebanyak 15.322 orang, yang mana laki-laki berjumlah 204 orang dan perempuan berjumlah 15.118 orang[1]. Hingga saat ini TKI di Hong Kong berjumlah sekitar 150-an ribu orang. Dapat dipastikan bahwa 99% warga negara Indonesia yang bekerja di Hong Kong adalah perempuan. Betapa banyaknya tenaga kerja perempuan di negara orang. TKI perempuan dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan, bahkan tak jarang perdagangan manusia (trafficking in person) terjadi karena akibat dari keserakahan orang-orang tertentu. Pada laporan Jurnal Perempuan (2011) menunjukkan banyak fakta dan data bahwa TKI belum sepenuhnya dilindungi; adanya sindikat pemerasan TKI di bandara, pembiaran oleh aparat (petugas), bahkan kurangnya pengetahuan aparat mengenai korelasi proses migrasi dan tindak pidana trafficking[2]. Buruh migran perempuan di Hong Kong bekerja dari senin sampai sabtu, hari minggu dan hari libur mereka libur dan rekreasi di berbagai tempat. Pada hari minggu siang (minggu ke-tiga bulan Juli) saya berkunjung ke daerah Central, secara tidak sengaja saya melihat aktivitas buruh migran yang ada di sana. Ribuan orang berkumpul di satu titik untuk bercengkerama sesama buruh migran. Mereka menempati seluruh trotoar jalan dan jembatan penyebrangan, mereka berjualan dan berbelanja. Banyak pula diantaranya yang menikmati pinggir sungai, bersantai dan berekreasi. Sekilas, kehidupan mereka sama seperti orang-orang yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Bekerja di hari kerja, dan berlibur atau bersantai di akhir pekan/weekend. Hanya saja pola berkumpul mereka yang unik. Saat weekend tiba seisi kota dipenuhi oleh buruh migran, baik yang berasal dari Filipina, Vietnam, Indonesia maupun dari negara lainnya. Selain rekreasi banyak diantara mereka yang berjualan makanan dan minuman kepada sesama buruh migran, bisa jadi untuk menambah penghasilan. Melihat aktivitas mereka rasanya tidak ada masalah sama sekali, dalam kata lain mereka sudah seperti “feel like home” di Hong Kong. Saya sempat berpikir; “enak ya kerja di Hong Kong, gaji besar, rekreasi bisa sepuasnya”. Apa yang saya pikirkan sepenuhnya adalah salah, ketika saya berjumpa dengan serombongan TKI perempuan di Bandara Hong Kong. Awal mulanya saya bertemu seorang perempuan bernama Ibu S, buruh migran yang sedang cuti dan hendak pulang ke Madiun. Ia kebingungan mencari gate terminal, hingga akhirnya kami berkenalan dan beliau mengikuti saya, kebetulan kami di penerbangan yang sama menuju Singapura. Tidak berselang lama, ada 4 orang perempuan yang datang menghampiri saya dan Ibu S. Ternyata mereka adalah teman-teman Ibu S yang juga pulang ke tanah air, hanya pesawat mereka transit di Malaysia. Dua orang diantara mereka dipulangkan karena bermasalah, dua orang lagi pulang untuk cuti kerja. Kak M, umurnya masih 26 tahun, lulusan dari Universitas Negeri di Yogyakarta dan ia berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kak M baru 8 bulan bekerja di Hong Kong, hingga ia memutuskan untuk berhenti dan pulang ke tanah kelahirannya. Kak M dengan air mata tertahan menceritakan beberapa kekerasan yang menimpanya, Ibu yang ia asuh kerap kali memukul, menampar dan menendangnya. “Delapan bulan ini aku berusaha sabar, hingga aku putuskan tak mampu lagi”, ujarnya. Kak M juga menunjukkan luka lebam bekas pukulan majikannya yang baru-baru terjadi. Ketika saya tanya kenapa tidak melapor ke polisi? Ia hanya menjawab; “saya tidak ingin keluar dari Hong Kong dengan masalah, makanya saya notice ke agen sudah dua kali ini, jadi saya minta pulang walau kata agen kontrak minimal satu tahun, ndak apa-apa aku bayar aja”, katanya. Alih-alih mendapatkan uang, justru Kak M membayar ke agen karena perjanjian kerja mensyaratkan minimal satu tahun kerja, sementara pada bulan ke-delapan Kak M sudah minta dipulangkan. Dia merasa trauma karena perlakuan yang tidak baik dari majikannya, siapa yang peduli? “Kakak bilang keluarga, pulang aja jadi guru di kampung lah, di kampung kakak kan ada PAUD”, ucapnya kepada saya. Lalu, Dik K, perempuan yang saya kira umurnya 15 tahun, sebab perawakannya masih seperti anak-anak (tapi saya tidak menanyakan umurnya). Dia berasal dari Jawa Tengah, kepulangannya karena majikannya tidak baik, bahkan gajinya satu bulan terakhir tidak di bayar. Dik K tidak terlalu banyak ngomong, saat cerita kepada Ibu S mereka berbahasa jawa, saya tidak mengerti. Sementara itu, dua orang lainnya saya tidak mengerti percakapan mereka yang berbahasa jawa. Sementara Ibu S sendiri mendapatkan majikan yang sangat baik. Menurut pengakuan Ibu S, majikannya perhatian terhadap kesehatannya, dan juga suka mengajak Ibu S rekreasi bersama. Ibu S sudah menjadi TKI di luar negeri saat berumur 16 tahun, ia pertama kali jadi TKI bekerja di Singapura. Selain itu, lebih 10 tahun Ibu S bekerja di Arab Saudi dan saat ini sudah memasuki tahun ke-4 bekerja di Hong Kong. Ibu S mengatakan bahwa biasanya konflik itu terjadi antar buruh migran (sesama warga negara Indonesia) itu yang sulit dihindari. Dibalik senyum ada pula duka yang dialami oleh beberapa buruh migran di Hong Kong, tidak semua orang bernasib beruntung, terlebih mencari untung di negeri orang. Bahkan tak jarang banyak TKI perempuan yang terjerat pidana, dihukum ringan hingga berat; hukuman mati. Catatan Belakang: [1] http://www.bps.go.id/LinkTabelStatis/view/id/1808 (diakses tanggal 2 September 2017). [2] Kasuma, I., dkk. (2011). Sambutlah Kepulangan Kami: Studi Efektivitas dan Dampak Perlindungan Terminal Khusus TKI. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  Judul Buku : Perjalanan Lain Menuju Bulan (Satu Kisah Tiga Babak atau Tiga Puluh Sajak) Penulis : M. Aan Mansyur Penyunting : Adham T. Fusama Tahun Terbit : Cetakan Pertama, Juni 2017 Penerbit : Bentang ISBN : 978-602-291-391-7 Jumlah hal : xvi + 96 hal Indonesia kaya akan legenda. Setiap daerah mempunyai cerita tersendiri. Cerita-cerita itu lalu dinarasikan kepada anak-cucu, diingat dan dinarasikan kembali kepada generasi berikutnya. Kadang ada yang hilang dan tertinggal namun masih banyak pula yang terekam dan tersimpan baik. Ismail Basbeth salah satu orang yang menyadari betapa pentingnya cerita lokal. Sebagian besar anak Indonesia dahulu tumbuh dengan cerita dongeng yang dihantarkan oleh orang tuanya pada malam hari. Kebiasaan itu semakin menghilang terlibas era dan teknologi. Meskipun banyak yang sadar bahwa dongeng masih penting, namun sedikit saja yang mampu mempertahankan dongeng. Para pemerhati dongeng pun berlomba-lomba mengemas dongeng dengan cara yang unik agar menarik dan banyak peminatnya. Cara itu pula yang dilakukan oleh Ismail Basbeth dan timnya dalam proyek yang diberi nama Another Trip to The Moon. Menurutnya, ini adalah karya lintas disiplin sekaligus lintas pasar sebagai usahanya untuk terlibat merangsang tumbuhnya ekosistem bagi pembuatan karya-karya alternatif. Selain itu pula Another Trip to The Moon adalah proyek yang digagas seniman lintas disiplin dan merdeka dalam interpretasi kekaryaannya. Namun, di sisi lain juga membangun kemungkinan bertukar pasar dengan berbagai disiplin seni yang terkait tersebut dalam hal ini buku, album musik dan film[1]. Perjalanan Lain Menuju Bulan adalah buku puisi yang terdiri dari 30 sajak yang dibagi dalam 3 babak. Di dalamnya juga terdapat CD audio 9 lagu yang mendeskripsikan puisi tersebut. Ismail Basbeth dalam proses kreatifnya kali ini menggandeng M. Aan Mansyur untuk bersama-sama berkarya. Aan Mansyur yang memang seorang penyair yang sangat piawai mendeskripsikan konsep karya kolaborasi ini. Aan membagi ke-30 puisinya menjadi 3 bagian yang bisa bercerita sendiri-sendiri yaitu "Ibu yang Menunggu", "Lelaki yang Anjing", dan "Perempuan yang Mencintai Perempuan Lain". Babak I Dalam babak "Ibu yang Menunggu", Aan berkisah tentang cinta Ibu yang amat besar pada anaknya. Melahirkan, membesarkan, dan menunggunya hingga ia kembali dalam pelukan. Aan membuka babak pertama dengan membahasakan kegelisahan seorang ibu yang ditinggal pergi anaknya, dengan kalimat: Pergi adalah kemestian Bagi seorang anak. Pergilah. Bertualanglah. Jangan hilang. Anak adalah anak panah yang akan melesat sejauh yang ia inginkan. Ibu hanya busur yang hanya bisa melepaskan. Babak II Sepuluh puisi pada babak kedua ini diberi judul "Lelaki yang Anjing". Lelaki diharuskan mencari. Menjadi pemburu. Mencari kebebasan dan cinta perempuan. Perempuan yang akan dijagainnya, meski cintanya tertolak dia hanya akan berlari dan terus mencarinya. Sejauh ia pergi, sejauh itu pula ia akan menemukan. Hal ini bisa dilihat pada penggalan puisi: Pergilah sejauh kau sanggup, agar kau tahu Sekuat apa kau dan waktu mampu mengingat; Agar aku tahu sepanjang apa langkah-langkah Kakiku bisa menelusuri jejak-jejakmu Babak III Babak akhir ini diberi judul "Perempuan yang Mencintai Perempuan Lain". Adalah penutup dari semua kisah. Menurut Ismail Basbeth, beliau memahami bahwa posisi manusia selalu diibaratkan sebagai perempuan, dan Tuhan adalah satu-satunya laki-laki[2]. Maka pandangan tersebut haruslah didekonstruksi. Aan menarasikan penantian sebagai esensi hidup manusia, ini tergambar dalam puisinya yang ke-30. Semua orang hidup untuk menanti. Ibuku memilih hidup di balik pintu mengisi kekosongan yang ia ciptakan sendiri. Anjing itu jadi pemburu dan menanti sampai kepadaku. Aku dan bayangan-bayangan pohon (dan kau di tempat tidak terjangkau) menunggu waktunya pikiran-pikiran lama membakar dan mengabukan diri sendiri. Sekilas jika membaca sajak-sajak Aan dalam buku ini dan visual yang membantu mendeskripsikan bahasa Aan kita akan menebak pada kisah Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Legenda dari Jawa Barat yang kesohor ini memang magis, ceritanya berbalut banyak kisah hidup yang bisa dipelajari dan diambil hikmahnya. Tentang cinta yang tidak biasa, kasih sayang ibu yang tanpa batas, perempuan pemberani dan berpegang teguh pada prinsipnya, kesabaran Sangkuriang dan Dayang Sumbi pada apa yang menjadi tujuannya, tanggung jawab seorang ibu dalam membesarkan buah hatinya, amarah ketika cinta yang diinginkan tertolak, dan kepasrahan bahwa nasib akan menuju muaranya masing-masing. Ismail Basbeth mengakui bahwa beliau terinspirasi dari cerita legenda dari Jawa Barat tersebut. Baginya perempuan dan manusia adalah sumber inspirasi yang ingin ia bagi kepada setiap lapis usia, caranya menghidupkan kembali cerita lokal harus kita apresiasi. Dayang Sumbi dan Perempuan kini Cerita Dayang Sumbi dan Sangkuriang diceritakan secara turun temurun di tanah Sunda. Belum ada tanggal yang pasti kapan kejadian ini berlangsung tetapi orang Sunda meyakini dongeng Sangkuriang sebagai kebenaran. Motif orang Sunda meyakini cerita Sangkuriang sebagai kebenaran tentulah tidak salah. Ada banyak pesan moral yang dititipkan pada cerita ini. Dayang sumbi mempunyai banyak nama dalam beragam versi. Versi Galuh bernama Rarasati, versi Banten bernama Nyi Artati, versi Kuningan bernama Nyi Sepi Rasa. Terlepas dari apapun namanya, tetapi sudah sewajarnya cerita Dayang Sumbi melekat di tiap ingatan bukan hanya masyarakat Sunda. Dayang Sumbi mempunyai pendirian teguh dan berprinsip pada kebenarannya. Teguh menolah menikah dengan Sangkuriang anaknya sendiri, Dayang Sumbi sangat yakin menurut logikanya hal itu tidak boleh terjadi, dan Dayang Sumbi meyakini bahwa dirinya benar. Tidak hanya itu, meskipun Sangkuriang diceritakan tumbuh menjadi sosok manusia luar biasa dengan ilmunya, Dayang Sumbi tidak silau dan dia sangat memegang teguh apa yang dianggap kebenarannya. Dayang Sumbi berani melawan Sangkuriang yang tangguh sekalipun ia harus terus-terusan berlari dan bersembunyi dari kejaran Sangkuriang. Sifat seperti ini sudah seharusnya diplagiasi oleh perempuan kini. Catatan Akhir: [1] Ismail Basbeth dalam Catatan Proses Another Trip To The Moon hal ix. Perjalanan Lain Menuju Bulan. 2017. Bentang: Jakarta. [2] Ismail Basbeth dalam Director Statement Another Trip to The Moon hal 83. Juni 2017. Bentang: Jakarta. Andi Misbahul Pratiwi (Mahasiswi Kajian Gender Universitas Indonesia) pratiwiandi@jurnalperempuan.com  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Diskursus mengenai relasi perempuan dan teknologi telah lama diperbincangkan setidaknya sejak dua dekade lalu. Relasi perempuan dan teknologi kerap kali dipertanyakan dalam berbagai kasus. Seperti pendapat Marry O’brien dalam bukunya The Politics of Reproduction bahwa opresi terhadap perempuan bukanlah disebabkan semata-mata oleh biologi perempuan di dalam dan atas biologi itu sendiri, melainkan karena kecemburuan laki-laki terhadap kemampuan reproduksi perempuan dan hasrat yang mengikutinya untuk mengambil kendali atas bilogi perempuan melalui alat teknologi dan ilmu pengetahuan (Tong, 113). Reproduksi teknologis menyesuaikan dengan kekuatan reproduksi perempuan, dan menempatkannya ke tangan laki-laki, yang kini mempunyai kendali bukan saja atas sperma melainkan juga atas teknologi reproduksi (Tong, 112). Terlihat bahwa ada ketakukan akan kendali teknologi reproduksi terhadap tubuh perempuan. Sedangkan para pemikir feminis sosialis yang mengungkapkan bahwa ada persoalan pada teknologi-mesin produksi. Feminis sosialis beranggapan bahwa teknologi produksi membawa dampak negatif untuk pekerja perempuan dan ini menjadi awal mula bagaimana perempuan anti terhadap teknologi. Teknologi industri didesain untuk laki-laki dan didefinisikan maskulin (Wacjman, 289). Teknologi telah lama jauh dari perempuan, teknologi kerap kali juga dianggap sebagai ruang laki-laki. Teknologi sebagai ruang laki-laki juga turut dikonstruksi oleh budaya patriarki yang hendak mengeksklusikan dari peradaban. Mengapa tidak? teknologi menjadi salah satu penanda kemajuan zaman, dalam kultur patriarki hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk menguasai peradaban, maka laki-laki juga yang hendak menguasai teknologi. Oposisi biner yang dimainkan juga kerap kali mengeksklusikan perempuan dari teknologi dan hendak mendekatkan perempuan dengan alam/budaya. Misalnya pemikiran ekofeminisme yang menganggap bahwa perempuan adalah “goddess”/dewi, yang natural, dan dekat dengan alam—sehingga perlu dilihat secara kritis bagaimana posisi perempuan dalam perjuangan, dikotomi gender akhirnya seperti pisau bermata dua, bisa merugikan dan menguntungkan perempuan. Namun Donna Haraway mengansumsikan bahwa perempuan ialah juga setengah mesin, perlu dan harus didekatkan dengan teknologi (Wacjman, 292). Haraway menekankan bahwa sains dan teknologi perlu diberikan makna baru dan entitas baru. Dalam kajian UNESCO: A Complex Formula: Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia (UNESCO Bangkok, 2015) menarasikan pelbagai sebab dan langkah pemberdayaan untuk menutup gap tersebut. Secara global dilaporkan bahwa hanya ada 30% perempuan dalam STEM (Sains, Technology, Engineering & Mathematics). Di Asia sendiri hanya ada 18% perempuan. Seperti dalam hadiah Nobel, hanya ada 2 perempuan yang memenangkan dalam bidang STEM, dan tak ada satu pun perempuan dari Asia. Jelas di sini dapat disimpulkan ada defisit perempuan dalam ICT, STI dan STEM (Candraningrum & Dhewy, 433). Konstruksi terhadap teknologi tersebut mengakibatkan representasi perempuan sangat minim di dalam bidang teknologi dan STEM (Sains, Technology, Engineering & Mathematics). Judy Wacjman seorang profesor di Departemen Sosiologi di London School of Economics banyak melakukan kajian mengenai sains dan teknologi. Ia mencurigai bahwa minimnya representasi perempuan di dunia teknologi tidak serta merta karena perempuan tidak mampu menguasai bidang tersebut. Wacjman dalam publikasinya “Feminist Theories of Technology” hendak melihat bagaimana relasi antara perempuan dan teknologi dengan kajian interseksionalitas antara kajian feminis dan kajian STS (Science and Technology Studies). Wacjman mengajukan teori yang lebih baru bukan hanya sekadar women and technology tapi technofeminism untuk mengintrogasi relasi gender dalam teknologi. Wacjman mempertanyakan bagaimana teknologi berperan dalam relasi kekuasaan berbasis gender. Kritik lain juga datang dari Donna Haraway seorang pakar dalam bidang sains, yang dijuluki sebagai feminis tekno-sains. Banyak karya Haraway, baik buku dan jurnal, berfokus pada perlawanan atas bias maskulin dalam budaya sains, yang dia sebut dalam esai ini sebagai “informatics domination”—dominasi informasi yang sifatnya maskulin, dan informasi ini merupakaan pengetahuan (Candraningrum & Dhewy, 445). Relasi perempuan dan teknologi secara politis juga telah dibangun dari masa ke masa sehingga bukan hanya merugikan perempuan secara praktis tapi juga dalam waktu panjang. Konstruksi tersebut akhirnya membuat teknologi “bergender” atau “tergenderkan”, beberapa hal yang menjadi penyebabnya adalah: 1) Teknologi merupakan aktor kunci dalam membentuk situs teknologi baru sehingga penting untuk dikuasai, kaitannya dengan dunia kerja dan aktivitas ekonomi; 2) Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin masih terjadi di dunia kerja berbasis teknologi, ada pengaitan khusus antara maskulinitas dengan keahlian teknis teknologi; 3) Teknologi bergender secara material dan simbolis, namun keduanya sangat fleksibel dan interpretatif, tergantung penggunaanya; 4) Citra teknologi sebagai ruang maskulim sangat kuat, meskipun ada ketidaksesuaian; 5) Pengetahuan teknis dan praktek telah tergenderkan, meskipun keduanya tidak relasional; 6) Gaya kerja teknis mungkin bersifat gender, menuntut kekuatan terhadap tekanan yang dianggap tidak bisa dihadapi oleh perempuan; 7) Teknologi merupakan elemen penting dalam identitas gender pria yang bekerja dan bermain dengan teknologi (Faulkner, 90). Mengapa Perempuan tidak Memilih Pendidikan Teknologi? Secara kronologi dan filosofi Wacjman dan Haraway telah menjelaskan bahwa teknologi sebagai ruang maskulin adalah konstruksi yang diciptakan secara politis untuk menguasai ruang publik. Konstruksi inilah yang pada akhirnya membuat perempuan jauh dari teknologi. Dalam bidang pendidikan dikotomi maskulin dan feminin terus berlanjut dan memengaruhi minat dan ketertarikan perempuan pada bidang tertentu. Sebelum Wajcman dan Haraway, pemikiran tentang relasi perempuan dan teknologi—ruang yang dianggap maskulin telah dibahas secara implisit oleh Mary Wollstonecraft, ia berargumen bahwa jika laki-laki disimpan dalam sangkar yang sama seperti perempuan dikurung, laki-laki pun akan mengembangkan sifat yang sama seperti perempuan. Mary Wollstonecraft juga mengkritik karya Emile karya Jean-Jacques Rousseau yang menggambarkan perkembangan rasionalitas sebagai tujuan pendidikan yang paling penting bagi laki-laki, tetapi tidak bagi perempuan. Pemikiran Rousseau ini mengandaikan bahwa murid perempuan yang ideal adalah yang menyibukkan diri dengan musik, kesenian, fiksi, puisi sembari mengasah keterampilannya melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik (Tong 19). Indikasi tersebut dilihat sejak proses pembedaan mainan anak-anak. Anak laki-laki ketika kecil diberikan mainan mobil, pesawat, robot sehingga mereka terbiasa dengan perangkat “keras” kemudian anak perempuan diberi mainan boneka dan orang tua mereka tentu tidak akan menukar mainan anak perempuan dan laki-lakinya. Mainan seharusnya bebas nilai, tidak ada kepemilikan gender tertentu sama seperi halnya warna dan ilmu pengetahuan. Hal ini memperlihatkan bagaimana pola pikir dan konstruksi sosial telah lama dibangun. Pembedaan cara-cara pengasuhan dan pendidikan yang membuat perempuan terpinggirkan dari pendidikan, pendidikan teknologi khususnya. Meskipun demikian Wollstonecraft menekankan untuk menjadi manusia yang otonom, perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Seperti yang diungkapkan Simone de Beauvoir One is not born a woman but rather becomes a woman, perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan tapi menjadi perempuan. Seperti yang saya ungkapkan diatas bahwa perempuan dan laki-laki sejak lahir mendapatkan pembedaan pengasuhan. Seperti itulah konstruksi gender atas teknologi mula-mula lahir. Laki-laki diberikan mainan robot dan perempuan diberikan boneka. Sejak saat itu tanpa sadar kita memberikan label kepada barang-barang tertentu, mainan maskulin dan mainan feminin. Sehingga jika ada laki-laki yang bermain boneka akan diejek, di-bully, dan dianggap aneh. Sama halnya ketika perempuan memilih sekolah di bidang teknologi, ia menjadi minoritas dan kerap kali harus meninggalkan sifat-sifat femininnya untuk masuk ke dalam dunia teknologi tersebut. Pemikiran Betty Freidan mengenai sifat-sifat maskulinitas dan femininitas sangat berbeda. Dalam bukunya The Second Stage ia menggambarkan apa yang disebut sebagai gaya pemikiran dan tindakan beta, yang menekankan pada “fluiditas, fleksibilitas, dan sensitivitas interpersonal” sebagai feminin secara budaya, dan menggambarkan gaya pemikiran dan tindakan alfa menekankan pada “hierarki, otoritas, kepemimpinan yang secara tegas berorientasi tugas berdasarkan rasionalitas intrumental dan teknologi sevagai maskulin secara budaya” (Tong 44). Ide Betty Freidan ini mengandaikan bahwa perempuan dapat memaksimalkan keduanya, yaitu pola alfa dan beta, yang berarti bahwa sebenarnya perempuan tidak perlu meninggalkan femininitasnya untuk setara dengan laki-laki. Lebih jauh dalam konteks relasi perempuan dan teknologi, feminis psikoanalis hadir dengan argumen bahwa penindasan perempuan dalam berbagai hal bersumber pada pengondisian psike perempuan. Feminis psikoanalis menentang keras pendapat Freud bahwa inferioritas perempuan selama ini berasal dari ‘penis envy’. Karen Horney mengklaim bahwa perasaan inferior perempuan bukanlah berasal dari kesadaran perempuan atas kastarsinya (ketidakmampuan perempuan memiliki penis sebagai simbol superioritas menurut Freud), melainkan dari kesadaran subordinasi sosial yang telah lama dikonstruksi secara sosial (Tong 202). Pada budaya patriarkal teknologi sebagai sebuah inovasi diklaim menjadi milik laki-laki. Budaya patriarkal juga memaksa perempuan menjadi feminin (pasif, masokistik, narsistik) dan mencoba meyakinkan perempuan bahwa ia menyetujui menjadi feminin (Tong, 1998). Konstruksi sosial tersebut terus melakat pada apa yang disebut psike perempuan. Dengan dalih ketidakmampuan perempuan untuk menguasai bidang STEM, maka kultur maskulin ini membuat stereotip gender pada teknologi. Teknologi memasak untuk perempuan dan teknologi pemesinan untuk laki-laki. Meskipun di era millenial ini sudah banyak perempuan yang menekuni bidang STEM, namun masih ada stereotip tertentu yaitu hard-technology dan soft-technology. Teknik pemesinan, pengelasan, otomotif masih didominasi laki-laki, sedangkan teknik komputer jaringan, multimedia, rekayasa perangkat lunak persentase perempuan cukup baik. Daftar Pustaka: Candraningrum, Dewi & Anita, “Rasa Takut, Bullying dan Tekad Pelajar Perempuan dalam STEM: Kajian SMK di Jakarta”, Jurnal Perempuan 91 Status Perempuan dalam STEM, 2016, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta. Haraway, Donna. 1985. “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century” dalam Socialist Review. NY: Routledge. (hal 149-181). Millet, Kate 1970, Sexual Politics, New York, Doubleday. Tong, Rosemarie Putnam 1998, Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis (terj), Jalasutra, Yogyakarta. Wacjman, Judy 2001, Feminisme versus Teknologi, SBPY (Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta). Wacjman, Judy, “Feminist theories of technology”, Cambridge Journal of Economics 2009, http://wiki.medialab-prado.es/images/4/4b/Wajcman_Feminist_theories_of_technology.pdf doi:10.1093/cje/ben057. Wajcman, Judy, “From Women and Technology to Gendered Technoscience”, Information, Communication & Society Vol. 10, No. 3, June 2007, Routledge, Taylor & Francis. Wajcman, Judy, “TechnoCapitalism meets TechnoFeminism: Women and Technology in Wireless World, Labour & Industry, Vol. 16, No. 3, April-May 2006, http://ross.mayfirst.org/files/wajcman-technocapitalism-meets-technofeminism.pdf. Fitria Sari (Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia) fitriasari81@gmail.com  Dok. Pribadi Dok. Pribadi “… terus terang, kami dari Perhimpunan Perempuan Indonesia Tionghoa merasa tidak berdaya untuk menghadapi tragedi yang begitu besar. Tapi atas dukungan bapak, ibu dan Komnas Perempuan, sehingga kami tetap di Indonesia, kami cinta tanah air Indonesia. Sampai sekarang kami merasa sedih sekali tidak berdaya menolong Wiwin (seorang aktivis, ibunda Ita) saat kejadian itu…” (Ibu Maria (bukan nama sebenarnya)-Perhimpunan Perempuan Indonesia Tionghoa (PENTI), TPU Pondok Rangon, 8 Mei 2017-16.45WIB) Pernyataan itu mengalir pada sebuah peringatan tahunan bertema “Ingat, Hormat dan Adil pada Sejarah”, terselenggara pada 8 Mei 2017 di Taman Pemakaman Umum (TPU) Pondok Rangon. Acara tersebut bertujuan untuk menolak lupa atas Tragedi Mei 1998 di Indonesia. Sebelum menghadiri acara tersebut, saya berpikir bahwa menolak lupa menjadi aktivitas romantisme untuk mengenang korban yang hilang, entah itu keluarga, sahabat, atau orang lain tak dikenal. Saya merasa bahwa perhelatan demikian hanya mengorek luka. Nyatanya, dalang pelaku utama kerusahan itu belum juga terkuak. Aparat penegak hukum juga bungkam dengan fakta-fakta yang terpapar. Lantas, apa lagi yang dapat diharapkan dengan peringatan sejenis itu? Jawaban atas pertanyaan saya yang dangkal muncul tanpa sengaja dari perempuan berambut putih dan berkemeja hitam kelam. Ia merupakan seorang ibu dari korban tewas tertembak, Maria K. Sumarsih namanya. Dengan lantang, Sumarsih menyatakan bahwa peringatan ini bukan sekadar menolak lupa, tetapi mengingatkan agar jangan sampai kejadian pelanggaran HAM berat ini terjadi di masa depan. Sudah cukup korban dan keluarga yang Tragedi 1998 saja yang kehilangan. Ya! Itu lah intinya. Ingatan saya kemudian mundur pada meledaknya kejadian Mei 98. Dimana saya saat tahun 1998? Apakah karena bukan korban atau pelaku maka saya tidak menganggap penting sejarah penindasan itu? Apa yang dapat saya perbuat agar tragedi tidak terulang lagi? Naluri saya terkoyak. Antara Trisakti, Aparat dan Hilangnya Kemanusiaan Dua jam sebelum acara peringatan di atas, saya berkesempatan mengunjungi Museum Trisakti di bilangan Jakarta Barat. Saya hanya tahu Universitas Trisakti cukup tenar dalam aksi penggulingan Soeharto, sebab 4 mahasiswanya gugur tertembak dan 18 lainnya menghilang. Selebihnya, saya tidak tahu apa-apa sampai kegiatan kunjungan lapang tersebut berlangsung. Saat memasuki Gedung Dr. Syarif Thajeb, Kampus A. Saya kebingungan mencari museum karena hanya melihat ruang seperti lobi dengan beberapa gambar. Dimana museumnya? Bayangan tentang museum yang menyelimuti pikiran saat itu adalah bangunan tua kokoh, barang-barang kuno dengan aroma dan suasana yang mistis. Ternyata, saya baru mengetahui bahwa Museum Trisakti yang dimaksud memang sebuah ruangan selasar yang menjadi tempat peristirahatan mahasiswa pasca melakukan aksi damai pada 12 Mei 1998.

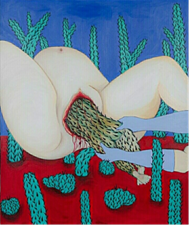

Aksi itu diduga dilakukan oleh snipper (istilah untuk penembak jitu). Akan tetapi, saya meragukan hal tersebut, karena penembakan peluru terjadi secara berondongan. Sekitar 5 peluru tergeletak di dalam museum, sementara peluru lain bersarang di tubuh 4 mahasiswa yang telah gugur. Pada museum terdapat salah satu sudut dinding kaca dengan lubang menganga sekitar 10 cm sebagai bukti peluru yang menembus ruangan. Papan mading berlumur darah untuk mengangkut korban berdiri tepat di samping piagam penghargaan kepada korban dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Saya tidak bermaksud menyepelekan tanda jasa penghargaan, tetapi miris sekali rasanya, kematian hanya di tukar dengan sebuah piagam. Padahal pemerintah saat itu dapat berbuat lebih dengan berani menyatakan dalang di balik tragedi tersebut. Saudari Kita Menjadi Korban Tragedi Mei 98 karena PerempuanBelum usia air mata terurai dari kejadian Trisakti, muncul tragedi lain di Jogja Plaza Klender, penjarahan Pantai Indah Kapuk, Semanggi I dan II. Menurut saya, kerusuhan tersebut merupakan kejahatan terstruktur dan terencana oleh kalangan elit politik dan aparat militer. Dari semua kejahatan itu, hal yang paling membuat saya geram adalah lagi-lagi perempuan menjadi korban. Entah dia seorang mahasiswi, aktivis, ibu, bahkan perempuan dalam kondisi hamil. Perempuan menjadi sasaran empuk bagi misi kejahatan. Akan tetapi, mayoritas korban adalah perempuan dari salah satu golongan. Siapakah mereka? Kalangan perempuan yang paling mendapati kekerasan dan trauma hingga kini yaitu perempuan etnis Tionghoa. Dalam hal ini, saya melihat mereka merupakan sosok dengan kategori multy minority. Artinya, mereka merupakan kelompok minoritas dengan atribut dan identitas beragam, yaitu perempuan, Tionghoa, non-muslim, dan non-pribumi. Lengkap sudah kategori minoritas yang dimiliki oleh perempuan dari kalangan tersebut. Akibatnya, mereka menjadi sosok yang rentan dan mudah menjadi sasaran penyerangan. Hal itu diperkuat dengan hasil liputan dari Kompas.com bahwa mereka mengalami penyerangan seksual dalam bentuk perkosaan, pelecahan seksual, ancaman perkosaan, gang rape (perkosaan bergilir). Bentuk perkosaan juga beraneka ragam, mulai dari penetrasi penis ke vagina, pemaksaan oral seks, penganiayaan seksual dengan merusak vagina dengan menggunakan berbagai benda lain (Kompas.com, 15 Mei 2008). Amoral! Biadab! Saya melihat opresi dan kekerasan yang terjadi pada saudari kita perempuan Tionghoa sebagai bentuk titik temu dari persinggungan beragam faktor dari kondisi perempuan. Oleh sebab itu, multi minority dapat dilihat lebih dalam melalui konsep interseksionalitas. Istilah interseksionalitas sendiri dipopulerkan oleh Kimberle William Crenshaw untuk melihat fenomena sosial yang bersifat multidimensional. Hal ini menyadarkan pada kita bahwa perempuan korban 98 bukan merupakan individu dengan identitas atau dimensi yang tunggal. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, mereka memiliki dimensi keterkaitan yang terdiri dari gender, ras, agama, etnisitas, kelas, stratifikasi dan lainnya (Crenshaw, 156). Ironisnya, persinggungan dari beragam identitas sosial tersebut mengakibatkan mereka sebagai kalangan minoritas yang rentan. Keberadaan mereka sebagai kelompok minoritas terendus oleh elit aparat yang melihat itu sebagai sasaran penyerangan. Dengan kata lain, persinggungan multidimensi tersebut akhirnya mengarah pada adanya politisasi identitas perempuan yang dimanfaatkan oleh kelompok berkuasa. Dalam tragedy Mei 98, dapat terlihat pula adanya hierarksi jenis kelamin terutama perempuan yang masuk dalam ketimpangan kekuasaan, ketidaksetaraan sosial ekonomi, stigma, hingga kekerasan. Atas dasar tersebut, kekerasan dan perkosaan pada tragedi Mei 98 banyak menimpa perempuan dari etnis Tionghoa. Untuk memahami mengapa perempuan dari kalangan multi minority menjadi sosok yang paling menderita, memang dibutuhkan penjelasan sejarah panjang sejak masa kolonial. Dari sisi sejarah, terdapat konstruksi berisi stigmatisasi sejak zaman Belanda dalam melihat perempuan kelas Tionghoa karena kecemburuan kelas dan ekonomi. Hal itu turut dilakukan Rezim Orde Baru dengan turut memproduksi pengetahuan dengan mengusung istilah wanita. “wanita” berasal dari kata Sansekerta bermakna “yang diinginkan dan ditaklukan” (Galenteer dalam Muchtar, 62). Jelas bahwa arti dari wanita saat itu adalah sosok yang pasif sebagai objek. Reproduksi tersebut terus dilakukan sehingga pandangan tentang perempuan menjadi sangat rendah, lemah dan berstigma negatif. Berdasarkan pembahasan di atas, saya pribadi mulai menyadari bahwa kejahatan terstruktur dalam tragedi Mei 98 kepada perempuan tidak dapat dilihat secara sempit. Terdapat konteks multi minority sekaligus interseksionalitas hingga stigma kepada perempuan yang saling berkelindan di dalamnya. Akan tetapi, hal yang lebih penting yaitu memahami bahwa posisi perempuan khususnya Tionghoa yang menjadi korban, berakar dari konstruksi sosial di masyarakat yang sejak lamla memandang sebelah mata posisi perempuan. Oleh sebab itu, kekerasan yang menimpa korban 98 dikarenakan dirinya sebagai perempuan dari kalangan minoritas. Kekerasan Berbasis Gender yang Terencana dan Politisasi Identitas Reproduksi pengetahuan dari rezim Orde Baru tentang perempuan sebagai korban tragedi 1998, pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari konsep kekerasan berbasis seksual dan gender. United Nation High Commision for Refugees (UNHCR) dalam penjelasannya, menyatakan bahwa kekerasan berbasis seksual dan gender merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks maupun gender karena adanya ketidaksetaraan relasi kekuasaan. Tindak kekerasan oknum aparat bertujuan untuk melecehkan korban, terutama karena dia perempuan. Penganiayaan, perkosaan, hingga pembunuhan kepada perempuan secara terstruktur dan terpola menjadi bukti adanya kekerasan berbasis gender dan seks dalam tragedi Mei 1998. Hal tersebut merujuk pada pandangan ketidaksetaraan kekuasaan oleh laki-laki kepada perempuan. Oleh sebab itu, tindak kekerasan yang khas memang ditujukan kepada perempuan sebagai jenis kelamin yang dianggap lemah. Istilah kekerasan khas mengarah pada pembenaran dan justfikasi kelompok yang memegang kendali atau kuasa dalam negara. Bukan sebuah kebetulan, berbagai cerita dalam artikel terkait kasus perkosaan menunjuk pada kelompok laki-laki berambut cepak dan berperawakan tegap serta tinggi. Fakta tersebut mengarahkan pada pernyataan bahwa perkosaan tersebut tidak dilakukan secara spontan, melainkan terencana dan dilakukan professional. Sebagian besar praduga mengarah pada aparat keamanan dari pemerintah yang saat itu pro terhadap Reformasi. Sally H. Barlow dalam karya berjudul Women and Agression berargumentasi bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat berkaitan dengan konsep kekuasaan (35). Akibatnya perempuan sebagai kalangan yang menjadi objek agresi dari kelompok agresi (oknum aparat yang berkuasa). Adanya kekerasan berbasis gender dan seks pada tragedi 98, membawa saya pada kesadaran bahwa tubuh dan identitas perempuan telah dipolitisasi oleh oknum aparat pemerintah. Awalnya, saya memahami politik dan tragedi 98 tidak ada kaitanya dengan hal privat. Setelah menelaah kasus ini, saya semakin yakin bahwa isu politik juga membawa tubuh dan seksualitas perempuan. Tubuh dan seksualitas yang sebelumnya dianggap sebagai hal privat, nyatanya justru digunakan secara keji dalam kepentingan politik. Oleh sebab itu, meminjam pemikiran dan slogan bahwa The Personal is Political dari Kate Millet sangat tepat dalam menjelaskan kondisi perempuan dan isu politik. Perihal tubuh tidak cukup hanya dilihat pada ranah privat tapi juga menyangkut ranah publik terutama soal kepentingan politis dan relasi kuasa (Arivia, 101). Belajar dari Sejarah untuk Perempuan dan Keadilan Saya menyadari terdapat berbagai aktivitas solidaritas untuk memberikan spirit bagi keluarga dan korban, mulai dari Tim Gabungan Pencari Fakta, Ikatan Keluarga Hilang, Perhimpunan Perempuan Indonesia Tionghoa, dan lainnya. Keberadaannya mungkin saja cukup untuk memberikan penghiburan. Akan tetapi, hal demikian pasti belum cukup untuk sebuah keadilan. 19 tahun tragedi Mei 98 berlalu dan saya merasa keadilan belum juga diperoleh bagi korban dan keluarga. Ironisnya, saat ini pemerintah cenderung mengulangi kesalahan, yaitu menyulut konflik dengan menggunakan isu SARA. Entah mengapa kejadian yang pernah terjadi seharusnya menjadi pembelajaran untuk bangsa kita. Tapi pada kenyataannya, bangsa ini lalai, terbukti dengan munculnya kasus politisasi dengan isu SARA yang membawa nama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Pemenjaraan Ahok merupakan wujud semakin mundurnya keadilan di Indonesia. Saya berharap upaya mencapai keadilan yang terjadi tidak cukup hanya dengan membuka dalang dan menegakkan hukum, tetapi juga perlu adanya kewajiban pemerintah melakukan dekonstruksi dalam memandang relasi gender dan jenis kelamin perempuan di Indonesia, sehingga pandangan yang bersifat bias dan merendahkan dapat dihapuskan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk tegas, mereka tidak boleh lagi toleran terhadap pemikiran dan aksi yang dapat membuat tragedi Mei 98 terulang. Sekali lagi saya menekankan bahwa kejahatan dan kekerasan seksual yang menimpa perempuan tidak boleh dilihat sebagai kejahatan biasa yang dapat dengan mudah dimaafkan. Jangan pernah merasa diri kita sudah merdeka jika penindasan dan ketidakadilan ternyata bergentayangan di hadapan kita. Mari bergerak! Turut mendoakan agar kedamaian menyertai saudara-saudariku korban tragedi Mei 1998. Daftar Pustaka: Arivia, Gadis. Filsafat Berperspektif Feminis. Yayasan Jurnal Perempuan: Jakarta, 2003. Barlow, Sally. H and C.J. Clayton. Women and Agression dalam Horald V.Hall and Leighton c Whitake, CRC Press: London, 1998. Crenshaw, K.W. Demarginalizing the Intersection of Race and Sex. The University of Chicago Legal Forum, 1989. Muchtar, Yanti. Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia Masa Orde Baru. Institue Kapal Perempuan: Jakarta, 2016. http://www.unhcr.org/sexual-and-gender-based-violence.html, diakses pada 12 Mei 2017, 18.35 WIB. http://nasional.kompas.com/read/2008/05/15/2115190/kekerasan.seksual.mei.1990.masih.te rasa.hingga.10.tahun, diakses pada 12 Mei 2017, 17.45 WIB Mendobrak Nilai-Nilai Patriarki Melalui Karya Seni: Analisis terhadap Lukisan Citra Sasmita21/4/2017