Menilik Pentingnya Rekognisi atas Kontribusi Pekerja Perempuan pada Sektor Sawit dan Perikanan19/3/2024

Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Pada Jumat (15/3/2024), Oxfam Indonesia menyelenggarakan diskusi publik yang bertajuk Valuing Women’s Work for More Inclusive Agri-food Value Chain. Penyelenggaraan diskusi publik yang berfokus pada upaya mendorong transformasi gender dalam rantai nilai sektor sawit dan perikanan ini, selaras dengan peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret lalu. Acara yang diadakan di Kala di Kalijaga, Jakarta Selatan ini menghadirkan beragam perspektif untuk menyingkap ketidakadilan terselubung terhadap perempuan di kedua sektor tersebut, yang menyumbang tingkat perekonomian utama negara.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Dalam perjalanannya, usaha mewujudkan kesetaraan kerap kali terhalang peraturan-peraturan yang sedang berlaku. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak peraturan oleh pemerintah yang sarat akan bias gender. Persoalan inilah yang kemudian berusaha untuk dihadapi oleh Jakarta Feminist melalui keberadaan Peta Perda Diskriminatif di Indonesia. Acara “Peluncuran Peta Perda Diskriminatif di Indonesia dan Pengembangan Feminist Hub” ini diselenggarakan pada Rabu lalu (13/3/2024) di Hotel Ibis Jakarta Raden Saleh, Jakarta Pusat. Bedah Jurnal Perempuan 115: Urgensi Partisipasi Perempuan dan Kelompok Muda dalam Ruang Politik15/3/2024

Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Pemandangan perempuan turun ke jalan dalam rangka berdemonstrasi merupakan sesuatu yang sudah lazim di masa kini. Kelompok perempuan bersama dengan masyarakat lainnya berdemonstrasi dengan tujuan menuntut pemerintah untuk memenuhi hak mereka. Pemerintah kerap kali berselisih dengan kelompok perempuan dan masyarakat. Salah satu penyebab mengapa perselisihan ini terjadi adalah minimnya pelibatan kelompok perempuan dan masyarakat dalam proses politis seperti penyusunan kebijakan. Hal tersebut yang berusaha didiskusikan dalam kegiatan Bedah Jurnal Perempuan 115 yang mengangkat tema “Partisipasi Politik Perempuan dan Kelompok Muda dalam Demokrasi Indonesia” pada Jumat (8/3/2024) lalu.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Pada Kamis (7/3/2024) telah dilaksanakan diseminasi hasil riset yang membahas penelitian bertajuk “Kekerasan Seksual di Masyarakat Adat dan Etnis Minoritas”. Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan dengan kolaborasi bersama KEMITRAAN Indonesia, Laboratorium Antropologi (LAURA) Universitas Gadjah Mada, Estungkara, dan INKLUSI.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Sebagai bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2023 yang bertajuk “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 7 Maret 2024 secara hybrid di Jakarta dan melalui Zoom dan YouTube Live pada pukul 09.00–13.00 WIB. Menyingkap Ketimpangan Gender di Tempat Kerja: Peran Perusahaan dalam Mewujudkan Kesetaraan7/3/2024

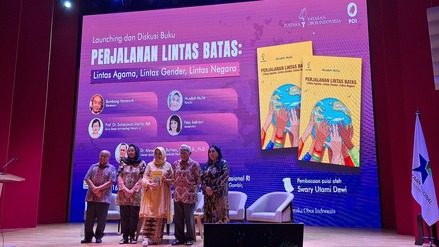

Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Selasa (6/3/2024) Magdalene.co, media daring yang mengangkat isu perempuan dengan perspektif gender, bersama Unilever Indonesia menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Invest in Women, Invest in All: How Gender Equality Benefits Everyone” berlokasi di KALA di Kalijaga, Jakarta Selatan. Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret di setiap tahunnya, diskusi ini mengundang empat tokoh pembicara, seperti Dwi Yuliawati Faiz (Head of Programmes UN Women Indonesia), Willy Saelan (Direktur Human Resources Unilever Indonesia), Zelda Lupsita (Program Manager IBCWE), dan Wawan Suwandi (Koordinator Nasional Aliansi Laki-laki Baru) untuk mengupas isu kesetaraan gender di tempat kerja.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Senin (26/2/2024), Jakarta Center for Cultural Studies (JCCS) bersama Dr. Annisa R. Beta, seorang pengajar Cultural Studies di University of Melbourne, mengadakan diskusi buku “Pious Girls: Young Muslim Women in Indonesia” secara daring. Diskusi ini dipandu oleh Ellen Kusuma (JCCS), juga dihadiri oleh penanggap lainnya dari JCCS, yakni Nurbaity dan Aditya Adhiyatmaka. Buku karya Annisa, “Pious Girls: Young Muslim Women in Indonesia” merupakan hasil penelitian Annisa untuk disertasinya, yang membahas tentang kelompok perempuan muslim muda di Indonesia. Melalui buku Pious Girls, JCCS bersama Annisa mengkritisi kesalehan perempuan muslim Indonesia yang diukur dari aspek visualnya.  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Pada Senin, 26 Februari 2024, Jurnal Perempuan mengundang Dewi Candraningrum, seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta, aktivis perempuan, seniman, sekaligus Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan periode 2014-2016, untuk mengisi kelas Kajian Feminisme dan Filsafat (KAFFE) edisi Februari 2024. Kelas kali ini bertajuk Politik dan Relasi Gender dalam Seni dan Sastra: Estetika Sehari-hari sebagai Metode Feminis. Sebelum membicarakan relasi di dalam karya seni dan sastra, Dewi mengajak kita untuk merefleksikan ulang, apa yang disebut sebagai seni? Apa yang disebut sebagai sastra?  Dok. Jurnal Perempuan Dok. Jurnal Perempuan Pada Kamis lalu (22/2/2024), Yayasan Pustaka Obor menyelenggarakan peluncuran dan diskusi buku yang berjudul Perjalanan Lintas Batas: Lintas Agama, Lintas Gender, Lintas Negara karya Musdah Mulia. Musdah adalah seorang intelektual, feminis, dan aktivis asal Indonesia. Ia juga merupakan perempuan pertama yang meraih gelar doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kegiatan yang berlangsung secara luring di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini dimoderatori oleh Feby Indirani (Editor) dan menghadirkan Prof. Dr. Musdah Mulia selaku penulis beserta tiga penanggap yang terdiri dari Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.A. (Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia), Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, Ph.D. (Cendekiawan Muslim Muhammadiyah), dan Bambang Harymurti (Jurnalis).  Dok. KONEKSI Dok. KONEKSI Selasa (20/2/2024), Knowledge Partnership Platform of Australia-Indonesia (KONEKSI) menyelenggarakan kegiatan yang bertajuk “Connect #2 Breaking Barriers: Women's Leadership in Science and Research”. Selain memperkuat relasi dan pertukaran ilmu pengetahuan antara Indonesia dan Australia, kegiatan yang diadakan secara daring dan luring ini juga menjembatani peringatan Hari Perempuan dan Anak Perempuan Internasional dalam Sains pada 11 Februari lalu. Dimoderatori oleh Dr. Angie Bexley (Kepala Bagian Teknis Pengiriman, Kemitraan, dan GEDSI KONEKSI), kegiatan ini memberikan kesempatan bagi para ahli dan praktisi Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) perempuan untuk membagikan pengalaman dan pengetahuannya. Mereka terdiri dari Cindy Priadi (Lektor Kepala Teknik Sipil dan Lingkungan, UI), Dr. Janin Bredehoeft (CEO SAGE), Prof. Corina D. Riantoputra Ph.D., psikolog (Guru Besar Fakultas Psikologi, UI), dan Ir. Suharti, M.A., Ph.D (Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). |

Jurnal Perempuan

terindeks di: Archives

March 2024

Categories |

RSS Feed

RSS Feed