|

Disampaikan di UNS (Universitas Sebelas Maret Surakarta) pada Sabtu 1 November jam 8-13 di Aula FISIP UNS Abstract Women of Merapi have a distinct myth regarding Mount Merapi, calling it as “her” Mother. Signs of over-exploitation in the area of Merapi (illegal logging and illegal mining) are challenged by the whole village members of Keningar located less than 7 km from the volcanic mouth. This inclusion of Mt Merapi in the narrative of myth with Keningar communities not only allows for a wider set of experiences from which to draw in generating value claims, but also provides important opportunities for reconstituting their ecological identities. This inclusive community forces everyone in it to reassess their relationship to each other and the natural world by paying deep respect for the existence of natural identity. Keywords: mount Merapi. worldview, myth, ecological identity. Pengantar: Membangun Identitas Ekologis Filsafat ekofeminisme telah mulai memasuki lokus perdebatan bagaimana dia memandang hubungan antara identitas manusia dan percakapan antara manusia, binatang dan alam. Sebelumnya dan masih hidup secara permanen dalam pandangan dunia masyarakat modern bahwa binatang dan alam adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan instrumentalisasi perikehidupan manusia. Perikehidupan selalu dikaitkan dengan kemanusiaan. Perikehidupan manusia memutus dirinya pada kebutuhan-kebutuhan dirinya, sandang-pangannya, tanah-rumahnya, dan segala kenyamanan-kenyamanan yang didapat dari alam dan binatang. Binatang adalah piara, alam adalah instrumen sumber daya untuk eksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya, tanpa mempertimbangkan sirkularitas ekosistem, ketergantungan antara alam, manusia dan binatang. Manusia meletakkan identitas dirinya secara superior di atas kedua elemen tersebut. Manusia tak lagi dapat mewarisi apa-apa yang ada dalam artefak nenek-moyangnya, dari candi-candi purba, yang mewariskan kesatuan dengan alam, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohon-pohon. Modernitas dan kapitalisme telah menceraikan manusia dari kesatuan itu: dari keterkaitan, dari kesetaraan, dari aksi kasih-sayang, terhadap alam, terhadap binatang, terhadap pohon-pohon. Ekofeminisme juga mengalami persoalan mendasar mengenai esensialisme identitas yang mengaitkan antara perempuan dan alam. Dalam esainya, Marti Kheel (1990) dan Victoria Davion (1994) mendiskusikan bagaimana persoalan ini membelenggu gerakan ketika ada perempuan yang tidak terhubungkan dengan alam dan ada laki-laki yang terhubungkan dengan alam. Keduanya membongkar bahwa keterkaitan manusia dengan alam, kadang kala tak mengenal gender (Kheel, 1990: 3; Davion, 1994: 25). Akan tetapi, bahwa, alam dirujuk dalam metafora sebagai sesuatu yang feminin dapat menjadi pijakan membangun filsafat ekofeminisme. Dengan demikian ini merupakan keberangkatan dari membongkar esensialisme dalam ekofeminisme, yang tak melulu harus perempuan secara wadag, tetapi sebagai metafora, dalam hubungannya dengan alam. Ambivalensi identitas dalam ekofeminisme dibangun dari feminisme yang berangkat dari perempuan sebagai korban, dan sah apa adanya. Tetapi dia tak sungguh-sungguh menarasikan totalitarianisme karena dia bertugas untuk membangun keadilan ekologis bergandengan tangan dengan yang lain: laki-laki dan minoritas seksual, seluruhnya manusia tanpa mengenal gendernya. Dalam analisisnya Margot La Rocque mencatat bagaimana swara manusia mendominasi dan melakukan strukturasi terhadap alam, terhadap binatang, dan kemudian bertanggung-jawab terhadap penciptaan superioritas manusia atas alam dan memicu kerusakan-kerusakan ekologis secara bertahap, kemudian secara masif (Kheel, 1990: 15). Dalam diskursus lingkungan kontemporer seringkali kita mendapatkan informasi mengenai kerusakan lingkungan dari swara-swara otoritas yang membimbing kita pada pemahaman atas alam, atas krisis lingkungan dan atas berlanjutnya degradasi ekologis. Seperti diskusi tentang bolongnya ozon, radiasi ultraviolet, dari media-media seperti The Guardian, The New York Times, pada tingkat internasional dan The Jakarta Post pada tingkat nasional. Sementara tingkat lokal dan daerah belum banyak dilakukan broadcast-broadcast atas ancaman degradasi lingkungan ini. Belum ada usaha serius untuk mengajak kemanusiaan memahami bagaimana persoalan-persoalan menjadi kasat mata, menjadi perihal yang relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari, menjadi perihal yang mendesak untuk segera diatasi. Masih banyak struktur dalam masyarakat yang selalu dan secara serius mengabaikan ancaman degradasi lingkungan ini. Bahkan pada unit masyarakat yang mulai dijangkiti, diserang virus-virus mematikan akibat mutasi genetik dan bercampurnya polutan dalam tubuh masyarakat, masyarakatnya masih enggan menyadari, masih enggan mempercayai ancaman degradasi ekologi terhadap perikehidupan mereka sendiri. Apa yang dilakukan adalah berlari sejauhnya dari alam mencari pertolongan-pertolongan mesin kedokteran untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Padahal hal-hal yang sederhana dapat dilakukan sebelum kanker jauh menyerang struktur masyarakat, yaitu kembali kepada alam, memandangan alam sebagai setara, memperlakukan alam sebagaimana manusia memperlakukan dirinya, dan lain-lain. Identitas ini hanya dapat dibangun apabila ada agenda politik yang mendorong terciptanya perilaku dan kesadaran atas identitas ekologis. Bagaimana identitas manusia menjadi tidak terpisahkan dari alam sekitarnya, dari pohon-pohon sekitarnya, dari tanah dimana dia menginjak, dari apa-apa yang ekosistem sediakan untuknya. Identitas ekologis ini merupakan bangunan awal yang dapat diusahakan untuk memperkuat kesadaran perlindungan ekologi.  Dok. Pribadi Dok. Pribadi Diskursus Kesetaraan Percakapan Manusia, Binatang dan Alam Sebelumnya spesies manusia mengenal baik kondisi alam dan tanda-tandanya ketika alam mengabarkan berita-beritanya kepada manusia. Akan tetapi dengan semakin berkembanganya manusia dengan peradaban, dengan kebudayaannya, manusia semakin jauh dari alam. Spesies manusia membangun kebudayaan tanpa alamnya, dan manusia tak lagi sensitif terhadap swara alam. Bahkan pandangan dunia manusia telah menghilangan alam dalam axis mundi-nya. Alam tak lagi pusat wacana manusia. Manusialah, yang sekarang, menjadi pusat wacana bagi ekosistem. Dan lebih mengerikan, manusia menolak tubuhnya sendiri, dan hidup secara tidak organik. Manusia tergantung pada mesin-mesin, pada obat-obat, pada alat-alat, dan tubuh manusia berubah menjadi perkakas bagi egonya. Visi ini menjadi demikian destruktif terutama di negara-negara yang sedang berkembang, yang dilimpahi dengan kekayaan alam tak terbatas, seperti Indonesia. Tahun 2013 ini catatan kehilangan hutan di Indonesia merupakan catatan kehilangan terbesar dalam abad ini. Semuanya dipicu oleh pandangan dunia manusia yang tak lagi menjadikan alam sebagai pusat wacana karena alam adalah sumber kapital, tak lebih, tak kurang. Ini adalah kejahatan yang tak terpemerikan, karena sesungguhnya manusia tak memiliki kesanggupan mengganti hutan itu, secara keseluruhan, dalam hitungan hidupnya. Manusia butuh generasi bergenerasi untuk dapat menumbuhkan kembali hutan. Ratusan tahun lamanya, dan manusia tak mampu melakukannya sendirian kecuali bahwa dia menitip warisan kepada anak cucunya untuk melakukan itu secara berjenjang, secara bergenerasi. Dalam refleksi ini Neil Evernden menulis berikut ini:

Eksploitasi berlebih atas Bumi, atas Alam, juga piaraan atas hewan dengan cara-cara tak manusiawi merupakan penanda bagaimana spesies manusia tak lagi mengenal tubuhnya sendiri sebagai salah satu spesies binatang yang tak bisa hidup tanpa mereka. Tubuh manusia, sesehatnya, adalah tubuh yang hidup dalam harmoni dengan alam. Tubuh-tubuh manusia sekarang berubah menjadi perkakas, menjadi mesin, yang tak lagi digubris atau diurus oleh akal manusia sendiri untuk hidup alamiah bersama alam, bersama binatang, bersama ekosistem. Ide tentang alam menarasikan kepada kita tentang nilai sosial manusia dan idealitas-idealitas alam daripada sekedar manusia dan non manusia, yaitu alam sendiri. Dus ada persoalan politis yang masuk dalam kesadaran ekologis manusia ketika itu menyangkut pandangan dunianya. Kesadaran ini tidak bisa dibangun tanpa membangun terlebih dahulu konstruksi alam dan kesalingtergantungan manusia. Rekonsiliasi antara manusia dan non manusia dan kekuasaan hegemonik spesies manusia ini sudah terbangun demikian kuat dalam struktur sains modern, dimana ilmu pengetahuan menjadikan alam sebagai objek penelitian, kemudian objek eksploitasi karena dia menawarkan kapital. Pengalaman-pengalaman alternatif atas alam, sensitifitas manusia atas alam, kemudian tak lagi masuk dalam hitungan nomenklatur kebudayaan dari berpengetahuan. Tubuh tak lagi bermakna bagi manusia, selain sebagai perkakas. Mempercakapkan “tentang” binatang, “untuk” binatang, dan “sebagai” binatang adalah tiga hal yang berbeda. Nada dari swara tersebut mencerminkan kompleksitas hubungan antara manusia dan binatang. Dan kedua yang pertama menekankan pada privilese manusia sebagai “Ubermensch”, manusia ultra, spesies utama, atas Liyan, dalam hal ini adalah spesies lain pada binatang-binatang. Untuk meneguhkan jati dirinya, manusia meminjam metafora-metafora binatang untuk menarasikan tentang perilaku-perilaku buruknya. Kita mengenal makian seperti: Anjing! Jangkrik! Babi! dan lain-lain, yang seolah menggambarkan binatang sedemikian jahat dan buruknya. Padahal manusialah yang buruk rupa dan jahat itu, tetapi dia menimpakan cemoohannya pada binatang sembari tetap meneguhkan kemuliaan jati diri kemanusiaan. Diskusi tentang binatang juga menyiratkan secara jelas bagaimana manusia menghapus ketergantungan dirinya atas alam dan atas yang lain secara ontologis. Dan ini kemudian membangun episteme-episteme dan logos-logos pengetahuan yang menjadikan manusia sebagai pusat wacana. Padahal keselamatan lingkungan hanya mungkin terjadi, jika pengetahuan meletakkan interdependensi dan ketergantungan relasi manusia, alam, binatang sebagai pusat wacana, tanpa sedikit pun menciptakan kelas di antara mereka, atau yang akan terjadi adalah over-eksploitasi dan arogansi spesies tertentu dalam memusnahkan spesies lainnya. Sebuah proyek penting untuk manusia adalah untuk memiliki kemampuan berbicara “sebagai” binatang yang menantang, mendekonstruksi, konstruksi hierarkis manusia, alam, binatang. Inilah yang kemudian akan melahirkan demokrasi dalam bangunan filsafat ekofeminisme. Tujuan dari mengenali dan mengakui manusia sebagai binatang adalah untuk menempatkan kembali manusia pada lokasi dimana dia berhubungan secara ekosentris dengan lingkungan. Otentisitas swara manusia dalam berhubungan setara dengan alam merupakan penanda bagi keadilan percakapan dalam ilmu ekologi dan terpenting dalam usaha-usahanya untuk memperbaiki perilaku dan sikap manusia terhadap alam yang sudah demikian merusak dan tak terkendali. Dengan mempercakapkan alam dan binatang secara setara manusia memiliki penghormatan yang otentik kepada mereka. Dan mereka kemudian kembali kepada komunalisme alam yang saling sensitif satu sama lain. Dimana manusia tak lagi memperlakukan tubuhnya, binatang, alam sebagai piaraan, sebagai perkakas, sebagai mesin-mesin untuk memenuhi ego dan kebutuhan-kebutuhannya. Politik atas posisi-posisi non hierarkis ini memiliki makna penting dalam memahami opresi, eksploitasi dan kapitalisasi elemen-elemen tersebut. Dia menyediakan logika identitas dan representasi dalam menganalisis degradasi ekologis. Di bawah preteks “objektif”, ilmu pengetahuan, manusia tak lagi sensitif terhadap swara tubuhnya, swara binatang, dan swara alam—yang sebelumnya dimiliki oleh nenek-moyangnya baik secara produktif, reproduktif dan metaforis. Hubungan dan relasi seringkali terpinggirkan oleh bentuk bahasa dan formasi kebudayaan yang terus menjadikan manusia sebagai pusat wacana yang boleh melegalkan berbagai cara untuk menempuh jalan bahagia dengan memperkakaskan Liyan. Asosiasi historis, perkembangan psikologis, dan marginalisasi dari kebudayaan androsentris merupakan perihal yang sering dikritisi dalam ekofeminisme. Bagaimana hal tersebut kemudian menjustifikasi eksploitasi atas perempuan, atas binatang, atas alam. Berpikir laiknya gunung, merupakan proses empatik dalam hubungannya dengan alam, dimana dia menyediakan keindahan, kesuburan, sekaligus sumber kecemasan bagi manusia. Kata-kata manusia “tentang” alam, atau “sebagai” alam juga mempengaruhi pertumbuhan relasi antara manusia dan alam. Manusia yang berbicara, yang bercakap sebagai alam memiliki dalam dirinya atmosfer ekologis, menjadi bagian menghubungkan kembali dirinya dengan alam, menyadarkan dirinya atas kerusakan yang dia buat atas alam. Seperti bagaimana Theodore Roszak menceritakan sentralitas reintegrasi dalam kehidupan ekologi bagaimana planet berbicara dalam tubuh kita, dan selama kita mengetahui bagaimana mendengarkan padanya, maka kita adalah juga penuturnya:

Pemahaman fundamental tentang alam adalah bahwa alam dapat bercakap dengan manusia, bahwa alam dapat membangun diskursus dengan manusia andaikan manusia dapat menaruh akunya dalam relasinya yang setara dengan alam. Sebuah percakapan yang demokratis antara manusia dan alam akan banyak membantu manusia membangun diskursus baru untuk melawan episteme yang selama ini sewenang-wenang terhadap alam. Pengalaman otentik manusia dengan alam dapat membantu manusia membuat pertimbangan, kebijakan, dan penemuan yang sensitif terhadap swara-swara alam. Manusia dengan ini juga mengeluarkan dirinya dari akunya dan menyatukannya dalam relasinya yang organik dengan alam untuk menghindari hierarki dan eksploitasi atau hubungan yang sewenang. Lori Gruen menulis berikut:

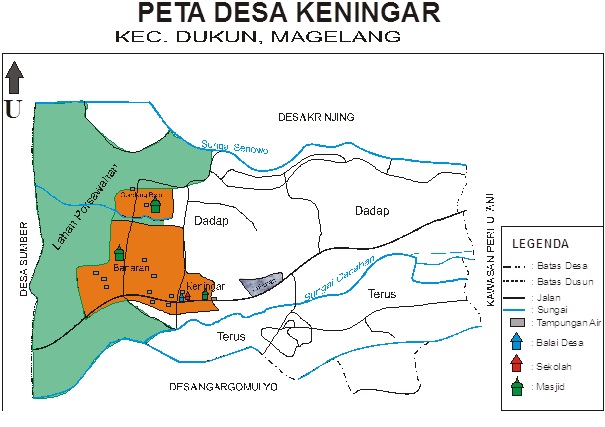

Pemahaman asasi atas alam ini kerap dituangkan dahulu dalam hikayat yang meletakkan posisi setara antara manusia, binatang, dan alam. Sebagai salah satu bentuk sastra prosa, hikayat berisikan kisah, cerita dan dongeng yang tak memisahkan narasi tentang manusia saja, atau binatang saja, atau alam saja—ketiganya berpadu dan berkelindan dalam menyusun tokoh, plot dan setting tempat serta waktu. Kehebatan manusia disejajarkan dengan kehebatan alam dan kehebatan binatang. Kesaktian binatang, mukjizat alam, dan manusia adalah sama-sama tokoh utama. Demokratisasi swara ketiganya telah nyata ada sebelum prosa modern kemudian lahir dan berpusat pada manusia. Hikayat ini biasanya menceritakan tentang kelahiran sebuah daerah, sebuah komunitas, juga pelajaran dan hikmah tentang kebajikan—yang lagi-lagi menekankan kesetaraan dan perlindungan pada relasi saling menguntungkan antara manusia, binatang dan alam. Dalam dongeng, jarang, hampir tidak ada hierarki kekuasaan, dimana manusia merupakan puncaknya. Pada saat berkembang hikayat, apa-apa yang terjadi pada alam dipandang sebagai siklus alam. Dipandang sebagai kejadian alami. Dipandang sebagai pembayar atas tindakan tak terpuji manusia atau tindakan tak terpuji dari binatang. Alam merupakan ibu yang menjadi pusat wacana pandangan dunia, vision du monde. Ketika Banteng-Banteng Tak Lagi Minum Air di bawah Pohon Keningar Dalam struktur pengetahuan modern, kejadian alam yang mengancam dan dapat membunuh manusia disebut sebagai “bencana alam”, hal ini sangat bertolak belakang dengan pandangan dalam hikayat yang berkembang dalam masyarakat primitif, yang sampai sekarang banyak diyakini masyarakat sekitar gunung merapi, misalnya. Erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah sangat dikenal sebagai erupsi yang menyita banyak perhatian dunia, karena dia merupakan gunung berapi paling aktif di dunia. Dan kebetulan saya tinggal di lereng sebelah timur Merapi, yaitu Boyolali. Erupsi sebagai kosa kata (Sukandarrumidi, 2010) adalah merupakan proses aktivitas vulkanik (Nurjanah, et.al, 2012) gunung api aktif yang ditandai dengan perubahan fisik, geologi dan kimia yang menyertai naiknya magma ke permukaan bumi (Affeltranger, et al. 2007). Gunung Merapi (2.968 mdpl) memiliki risiko bencana tinggi karena Merapi dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk yang tersebar di Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Beberapa pemukiman penduduk ada yang berjarak hanya 4 kilometer dari puncak Merapi. Secara keseluruhan, setidaknya ada setengah juta jiwa penduduk yang tinggal di kawasan dengan paparan risiko tinggi bencana erupsi Merapi yang rata-rata terjadi 2- 5 tahun sekali (Badawi, 2013: 101). Situasi tersebut, membawa Merapi sebagai salah satu proyek penting dunia dengan sebutan Decade Volcanoes/Gunung Api Dekade selain lima belas gunung api dunia lainnya (United States Geological Survey, 1998). Sejarah erupsi besar Merapi adalah tahun 1006, 1786, 1822, 1872,1930, 1994, 2006 dan 2010 (Badan Geologi, 2009). Masing-masing letusan Merapi menyimpan cerita luar biasa. Beberapa letusan besar telah mengubah secara langsung kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi masyarakat Jawa yang tinggal di sekitar kawasan ini. Oleh karena itu, letusan Merapi dalam hikayat dan mitologi Jawa dikaitkan dengan berbagai tanda perubahan jaman, situasi politik atau pertanda munculnya “bencana” lain yang lebih besar. Letusan Merapi memicu perubahan peradaban karena letak Merapi tepat di jantung peradaban pulau Jawa yang padat penduduk. Meski tidak tercatat jumlah pasti korban jiwa akibat letusan tersebut, tetapi dampak dari awan panas dan material letusan menghancurkan desa-desa di atas elevasi 1000 mdpl. Letusan besar lainnya tercatat tahun 1930, menghancurkan 13 desa, merusak 23 desa lainnya dan menewaskan setidaknya 1.369 jiwa penduduk di kawasan ini (Badan Geologi, 2009). Secara khusus, dalam catatan hasil wawancara dengan sesepuh Desa Keningar, letusan Merapi tahun 1930 mengakibatkan hilangnya tiga dusun, yaitu Dusun Sisir I, Sisir II dan Dusun Terus, keseluruhan warga tiga dusun tersebut dipindah ke Desa Sumber Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Sementara akibat letusan Merapi tahun 1960-an, sebagian penduduk Keningar diberangkatkan transmigrasi ke Sumatra Selatan (wawancara dengan Tarmuji, Kepala Desa Keningar). Letusan November 1994 mengakibatkan 60 orang meninggal dan puluhan ribu mengungsi. Sementara letusan Merapi tahun 2006 mengakibatkan dua sukarelawan meninggal dunia karena awan panas (Badawi, 2013: 103). Letusan besar terakhir terjadi selama bulan Oktober dan November 2010 (Scottiati, 2010). Menurut para geolog, tercatat sebagai letusan terbesar sejak 1872. Meski telah merujuk pada sistem peringatan dini yang baik, setidaknya 273 jiwa meninggal (Pratama, 2010) dan puluhan ribu penduduk harus mengungsi di atas radius 20 kilometer dari puncak Merapi sampai setidaknya 48 hari (wawancara dengan Giya dan Tarmuji Kepala Desa Keningar). Selain ancaman erupsi, pada saat hujan deras di puncak Merapi, terjadi ancaman bahaya banjir (lahar dingin) di DAS (Daerah Aliran Sungai) Apu, Trising, Senowo, Blongkeng, Batang, Woro, dan Gendol di daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali. Pada musim penghujan ancaman risiko bencana banjir lahar dingin di kawasan Merapi meningkat. Terutama setelah sungai-sungai utama di lereng Merapi penuh dengan material muntahan erupsi, maka air lahar dingin meluap ke area persawahan, jalan dan perkampungan warga. Situasi bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability) masyarakat dikawasan Merapi secara umum dari gambaran korban dan intensitas paparan risiko bencana, dapat dikategorikan cukup tinggi (Badawi, 2013: 104). Bagaimana masyarakat lokal, terutama di desa Keningar, menghadapi perihal bahaya dan kerentanan ini sangat unik. Bagi masyarakat modern, umumnya, mereka biasanya akan menyingkir dan tidak akan tinggal dalam radius 5 km. Penduduk Keningar melihat Merapi sebagai sosok Ibu yang melakukan siklusnya secara alami. Dan apabila salah satu dari mereka harus mati karenanya, merupakan kehormatan bagi buah “nduwe gawe” (Ibu Merapi sedang menyelenggarakan perayaan). Bantuan-bantuan yang datang, baik skala nasional maupun internasional, sesungguhnya, tak bertemu dengan pandangan dunia masyarakat lokal. Mengapa? Karena masyarakat lokal tak menganggap bencana sebagai bencana; tetapi sebagai siklus alam dan mereka rela menjalani seluruh ritual siklus itu. Hikayat Desa Keningar dimulai dari datangnya seorang pangeran dari Kasunanan Surakarta yang bernama Pangeran Pandanarang ke wilayah lereng sebelah barat Gunung Merapi. Pangeran Pandanarang yang bermaksud mendekati Gunung Merapi, kemudian tinggal sejenak di sebuah wilayah dimana dia bisa memiliki pandangan yang luas (Banar). Daerah tersebut kemudian dia beri nama Desa Banaran. Pada proses selanjutnya, ketika masyarakat mulai membuka daerah untuk dijadikan pemukiman ditemukan banyak sekali pohon Ningar, yaitu sejenis pohon kayu manis. Karena banyaknya pohon Ningar tersebut, kemudian daerah tersebut mereka beri nama Desa Keningar. Di sekitar daerah tersebut juga di temukan sumber air yang tertampung di batu. Air yang terkumpul tersebut pada jaman dulu sering diminum oleh banteng-banteng liar dari hutan, kemudian disebut sebagai desa Mbanteng. Secara administratif Desa Keningar terletak di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang. Luas Desa 108 ha dengan ketinggian 815 mdl termasuk salah satu wilayah Kawasan Risiko Bencana (KRB) III / Ring I gunung Merapi di Kabupaten Magelang. Batas sebelah utara dengan Desa Krinjing, sebelah selatan dengan Desa Ngargomulyo, sebelah barat dengan Desa Sumber. Ketiga Desa tersebut termasuk dalam wilayah Kecamatan Dukun, sedangkan untuk sebelah timur berbatasan dengan wilayah Hutan Lindung Merapi. Dusun terjauh dengan Gunung Merapi berjarak 7 km dan yang terdekat 5,6 km. Jarak Desa keningar dengan kecamatan Dukun 6 km bila ditempuh dengan menggunakan sepeda motor memerlukan waktu ½ jam. Sementara jarak dengan kota Magelang 28 km dengan waktu tempuh 1 ½ jam dan belum ada transportasi umum yang melintas di Desa. Data Kependudukan Secara administratif, Desa Keningar terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Keningar, Dusun Gondang Rejo dan Dusun Banaran. Berikut ini data kependudukan di Desa Keningar: Data Mata Pencaharian Berikut ini data mata pencaharian masyarakat usia produktif Desa Keningar, Kec. Dukun, Magelang Kebanyakan penduduk di desa Keningar adalah buruh tani dan petani. Para perempuannya lebih banyak menjadi buruh tani karena tidak memiliki lahan sendiri. Perempuan-perempuan ini memiliki cerita dan dongeng unik mengenai Merapi. Bagi mereka Gunung Merapi beserta hutannya menyimpan misteri yang tak bisa dipahami oleh mereka yang datang dan membantu mengatasi resiko bencana di Merapi. Mereka memiliki sistem kepercayaan dan keyakinan sendiri yang membuat mereka bertahan hidup dalam asuhan ibu Merapi. Merapi dipandang sebagai Ibu. Sebagai pusat dari mitos mereka.

Penutup: Ibu Merapi sebagai Axis Mundi Mbah Nur memaparkan bagaimana Gunung Merapi sesungguhnya adalah Ibu bagi mereka. Mereka menyebutnya Sang Ibu, yang menyediakan dan memberikan segalanya untuk seluruh penduduk di desa Keningar. Setiap bulan Sura, masyarakat menyelenggarakan “sedekah Bumi” untuk menghormati sang Ibu. Segala makanan, sayuran, nasi, dan masakan yang enak-enak dipersembahkan dan dimakan bersama-sama dengan masyarakat. Umumnya pada saat itu diadakan pentas wayang kulit dengan seorang dalang. Kisah yang biasanya diceritakan dalam wayang adalah “Semar Mbangun Kahyangan” (Semar membangun Surga di Langit). Ibu Merapi merupakan tempat dimana banyak para sesepuh tinggal, seperti Eyang Semar, Eyang Petruk (yang mengawal awan panas Wedus Gembel), Baru Klinting (Ular Purba Raksasa), Eyang Kandel (yang mengawal banjir pasir supaya tidak melukai warga), dan lain-lain—yang semuanya mengibu, menginduk pada Ibu Merapi. Perempuan-perempuan pada acara sedekah bumi ini biasanya mengambil hasil bumi dari Merapi, kemudian memasak untuk kepentingan ritual. Tamu-tamu dari berbagai penjuru daerah akan datang untuk “ngalap berkah” (mencari keberkahan) dari tindakan budaya ini. Perempuan-perempuan sebagai Ibu merupakan axis mundi dari ritual kebudayaan di sekitar lereng Merapi. Ada banyak agama-agama baru datang dan juga sistem pengetahuan modern untuk membersihkan keyakinan, hikayat, dongeng, dan aliran kepercayaan ini. Akan tetapi mereka semua gagal melakukannya, karena hikayat ini begitu teguh hidup dan tumbuh dalam diri masyarakat. Bahwa percakapan setara dan demokratis antara alam, binatang dan manusia dijaga dan dirayakan dalam ritual, kemudian membentuk identitas ekologis. Bahkan masyarakat mempercayai, apabila terlalu banyak mengeksplotasi tebangan kayu, maka mereka akan celaka. Banyak sekali pelajaran dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada mereka yang serakah mengeksploitasi Merapi. Lereng Merapi sekarang terancam oleh penambangan Galian C, yaitu pasir dan batu. Dan truk-truk yang lewat desa Keningar, setiap harinya bisa mencapai kurang lebih 150 buah dengan tonase yang berlebihan sehingga merusak jalan. Masyarakat berembug untuk menghadapi hal ini, dan mereka kemudian membuat portal dan membatasi jumlah tonase. Penambangan ini dilakukan oleh orang luar desa Keningar dan sangat merugikan masyarakat desa Keningar. Reaksi perempuan terhadap hal ini sangat vokal. Mereka memasang beberapa spanduk di pinggir jalan memperingatkan pada para penambang akan bahaya kerusakan lingkungan. Mbah Parti bercerita bagaimana Ibu Merapi memerintahkan kepada penduduk untuk tidak mengeksploitasi secara berlebihan atau Ibu Merapi akan murka. Sensitivitas penduduk sekitar atas swara alam, swara Merapi, swara sang Ibu menjadi semacam pengetahuan yang mempromosikan ekofeminisme, yaitu kesetaraan lokasi antara manusia, binatang dan alam. Merapi dan hutannya tidak semena-mena dipandang sebagai sumber eksploitasi dan sumber kapital. Tetapi alam, sang Ibu, dipandang sebagai sumber kehidupan, sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber kebijaksanaan, dan jika manusia tak bijak berhubungan dengannya maka dia akan berubah menjadi sumber bencana. Daftar Pustaka Affeltranger, Bastian. 2007. Hidup Akrab Dengan Bencana, Sebuah Tinjauan Global Tentang Inisiatif-inisiatif Pengurangan Bencana, Jakarta: MPBI. Badan Geologi, 2009. Sejarah Merapi. http://www.merapi.bgl.esdm.go.id/informasi_merapi.php?page=informasimerapi&subpage=sejarah. (4 Juli 2013 jam 22.34). Badawi, Ahmad. 2013. “Kerentanan dan Ketahanan Sekolah dalam Manajemen Risiko Bencana Berbasis Gender: Studi Kasus SD Keningar Kawasan Erupsi Merapi Magelang” dalam Seri Kajian Ekofeminisme I: Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya (Dewi Candraningrum, Editor). Yogyakarta: Jalasutra. Hal 101-115. Davion, Victoria. 1994. “Is Ecofeminism Feminist?” in Ecological Feminism (ed. Karen Warren). London and New York: Routledge. Hal. 25. Evernden, Neil. 1992. The Social Creation of Nature. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Hal 15. Gruen, Lori. 1994. “Toward an Ecofeminist Moral Epistemology,” in Ecological Feminism, ed. Warren. New York; Routledge. Hal 120-138. Kheel, Marti. 1990. “Ecofeminism and Deep Ecology: Reflections on Identity and Difference,” in Reweaving the World (ed. Diamond and Orenstein). San Francisco: Sierra Club Publishers. Hal. 128-137. La Rocque, Margot. 1990. “Speaking Animals: Notes on the Human Voiceover in Wildlife Documentaries,” Undercurrents: A Journal of Critical Environmental Studies 2 (1990), 3. Nurjanah, et.al. 2012. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta. Pratama, Fajar. 2010. BNPB: Jumlah Korban Tewas Merapi 275 Orang. detikNews, Edisi Kamis, 18/11/2010. Roszak, Theodore Roszak. 1992. “The Voice of the Earth: Discovering the Ecological Ego”, The Trumpeter 9, No. 1 (Winter 1992), Hal 9. Scottiati, Febrina Ayu. 2010. Korban Tewas Letusan Merapi Bertambah Jadi 28 Orang. DetikNews, http://news.detik.com/read/2010/10/27/140441/1476615/10/korban-tewas-letusan-merapi-bertambah-jadi-28-orang, (Tangal 4 Juli 2013 jam 22.11) Sukandarrumidi. 2010. Bencana Alam dan Bencana Anthropogene, Petunjuk Praktis Untuk Menyelamatkan Diri dan Lingkungan. Yogyakarta: Kanisius. United State Geological Survey (USGS), 1998. The following 16 nominated Decade Volcanoes have been accepted by the IAVCEI Sub-Commission. http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/DecadeVolcanoes/ (4 Juli 2013, jam 22.32).

0 Comments

Leave a Reply. |

AuthorDewan Redaksi JP, Redaksi JP, pemerhati masalah perempuan Jurnal Perempuan terindeks di:

Archives

July 2018

|

RSS Feed

RSS Feed